口述历史

李贵平

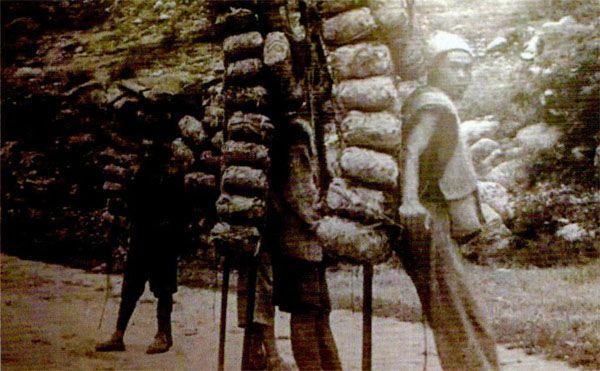

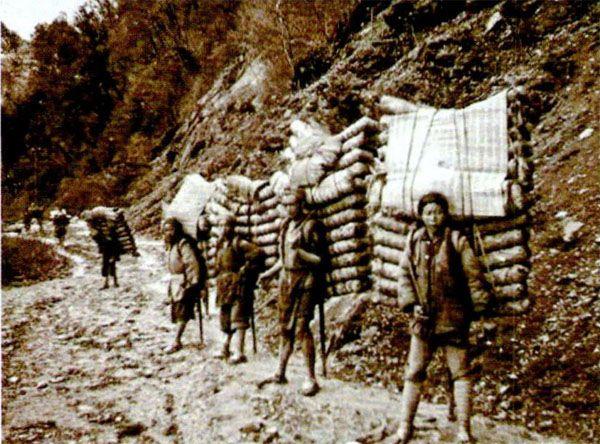

1917年夏季的一天,美国人甘博在四川一条崎岖山道上,看到了一些奇特的苦力,他们每人手持一根“丁”字形拐杖,背负高大而沉重的包裹。随行翻译告诉甘博,这是茶马古道上的背夫,他们身后那些比人还高的包裹是货物,背夫们一天要走几十公里,负重可能超过200斤。

这场刻骨铭心的相逢,被甘博定格在他从大洋彼岸带来的神奇小方盒里。这个小方盒儿,后来人们才知道,它叫相机。

茶马古道多悬崖峭壁和陡峭深谷,许多路段骡马无法通过,只能靠人力背运货物一步步跋涉,背夫便应运而生。背夫比马帮辛苦得多,他们手持一根拐杖负重前行,从雅安到康定,背一趟茶需要半个月,每天行走20多里,如此辛苦的报酬不过是两斗玉米面,加上沿途食宿开销和各种险恶的盘剥,背夫们的收入所剩无几。因此当地民谚这样形容:“十个背哥九个穷,背架子弯弯像条龙。”

在茶马古道的走访中,我听到了许多关于背夫的故事。至今,想起那些故事,我的心都会颤抖。

外公当了30年背夫 口述者:刘文进(泸定县政协工作人员,37岁)

祝定国老人的故事,我是从他外孙刘文进那儿知道的。刘文进是泸定县政协工作人员,2016年夏天,我在泸定采风时认识了他。

刘文进长得斯文白净,个子很高,说话不紧不慢。他说,他这辈子最崇拜的人大概就是外公了。

外公叫祝定国,1924年出生在泸定县兴隆镇。祝定国不到20岁就做了背夫,那时,最穷的人才去当背夫,买不起马骡就只好卖力气,脚踏实地背着茶砖行走远方。

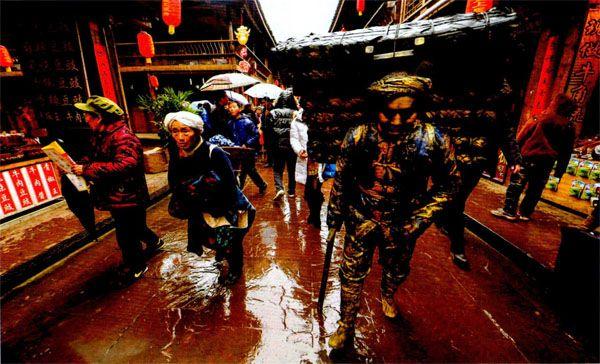

在茶馬古道的三条大道中,川藏茶马古道具有最悠久的历史、最广阔的线路。茶马古道进入西藏之地。

图为雅安上里茶马古道的真人铜雕。

祝定国每次和村里的青壮年一起背茶之前,会自带包谷面和一些咸菜之类的食物,天不亮就出发。途中遇到茶店子或客栈,他们就借主人家的锅灶煮熟后吃几口,口渴了就喝几口山泉。他们先将打好包的茶砖背到金川,再用工钱买回梨子又背回来泸定,来回背在身上的东西起码有200斤。

那时,村里生产结束后,年轻人都出去背茶包。他们走的线路不固定,这要看老板对货物目的地的要求。走得最多的还是磨西、兴隆、泸定、康定这条线,背一趟茶包需要20天左右。

也是在那个时候,祝定国在磨西镇认识了刘文进的外婆。当时外婆家有四姊妹,她是老幺,不到20岁,做事很有主见。外婆年轻时长得眉清目秀,是公认的美女。她看祝定国长得壮实,话不多,做事踏实,就羞答答地主动跟他商量,想招他入赘。祝定国没咋想,就点头答应了。那时起,他们结为夫妇,后来在一起过了40多年。

背夫比马帮辛苦得多。马帮过不去的悬崖峭壁或陡峭深谷,只能靠背夫一步一步跋涉。图为孙明经于1939年拍摄的背夫过泸定桥的情景

背夫在途中休息的画面。

图为背夫用拐杖戳出的“拐子窝”

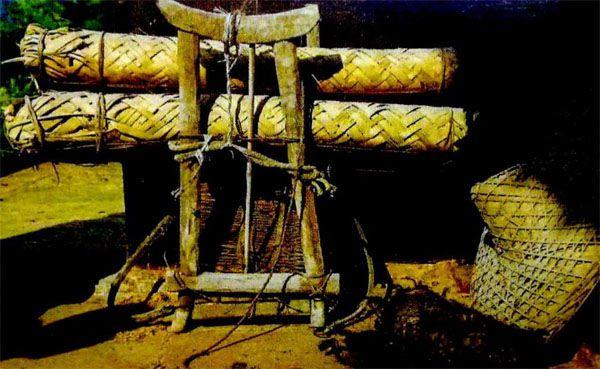

背夫使用的工具。

刘文进说,他读小学时跟外公外婆住过几年,还记得外公的样子:虎背熊腰,眼光炯炯有神,身高约一米八,在兴隆一带被认为是力气最大的男人,一次可以背300斤茶包。“天长日久负重行走,外公落得个劳累损伤的毛病,他50多岁就佝偻着腰,后来完全不能直起腰了,不到70岁就去世了。”

当年,那些沉重的茶砖比人还高。因茶包过重,沿途无法卸下歇息,他们只能用一根拐杖作为支架撑在背包底下,这样才能挺腰歇脚一会儿。日久天长,在泸定的许多山道上就留下了一个个圆形石坑,也就是平时说的“拐子窝”。

泸定县城以南10多公里外的磨西镇,是当年祝定国和背夫兄弟的必经之地。磨西往北是雅家梗,雅家梗山上很冷,10月底可能下大雪,雪花在冷风的裹挟下纷纷扬扬,道路也越来越湿滑,有些凹进去的沟坎,被白得晃眼的积雪填平,稍不小心就会连人带货掉进去,非死即伤。背夫穿得又厚,走在雪地上十分吃力。过了雅家梗再往北,就是老榆林,再是终点康定。那些气力差点的人,通常没走到老榆林就再也走不动了,死在山里,尸体很快被野狼叼走。如果天色太晚,再累也不敢歇气儿。有时路上背茶包的人太多,还打挤争路,住宿也麻烦,人一多,动作慢点的就住不到店,只能随便找个马厩牛棚,铺块牛毛毡对付一晚。如果半夜下雨下雪就麻烦了,人冷得要命。

女人带着奶娃去背茶 口述者:钱羽福(汉源县新黎村村民,87岁)

钱羽福是汉源县清溪镇新黎村村民,60多年前,他也是一名背夫,在清溪土生土长的他,见证了背夫的艰难。

清溪镇位于汉源县城北39公里,地处大相岭山脉西南麓的高山河谷地带。这里,是从雅安出发、经荥经过来的“南路边茶”古道所在地,旧称牦牛道。

背夫是靠下死力气吃饭的人,地位也低,被人称作“背子”或“背二哥”。

图为当年女背夫背茶的老照片以及川藏线上的背夫塑像。

“女人带起奶娃儿去背茶,是我最看不下去的。钱羽福叹息说。他自己十八九岁出门那年,村里有个姓王的年轻女人也去了,王女人是个寡妇,男人以前背茶时在大相岭被毒蛇咬了,扯的草药不对,没治好就死在路上。那女人有个半岁多的奶娃儿,瘦得皮包骨,女人只好去背茶挣钱。出门前她把娃娃拴在胸前,经常边走路边给孩子喂奶。

“有一年秋天,我们爬山大相岭经过百步梯时,突然电闪雷鸣,跟着下起瓢泼大雨,噼噼啪啪像鞭子抽在石板路上,我们赶紧帮女人把蓑衣套在她身上。一会儿,雨水冲垮路边的泥巴,稀泥随着雨水流下来,又湿又滑。女人左手扶着胸前的婴儿,右手拄着拐杖,喘着粗气一步步挪移,汗水和雨水把她额上的头发浸湿得一绺一绺。这时她怀里的娃娃大哭起来,娃娃可能是饿了很久。这哭声,我听了心尖尖都在痛。”

另外,过河都要走吊桥。吊桥常常不稳当,铁链子上铺木板,缝隙大,晃得厉害。有桥过还算好的,最麻烦的是在泸定县冷碛镇过大渡河时需要溜索——人和茶包被拴在绳子上,嗖地一下溜过去。遇到这种地方,王姓女人二话不说,把繩子绑在身上,也嗖地溜过去,久而久之她的胆子也练了出来。

“我老汉(父亲)以前运茶时,他们同行有个女人,在溜索过河时,那绳子接口突然断了,女人溜到一半啪地掉进大渡河里,来不及叫一声,就被浪花卷跑了,尸体都捞不到。”钱羽福讲起这些,老泪纵横。

横断山脉以其险峻、陡峭和极显著的岭谷高差著称于世。在茶马古道兴起以前,文献记录中没有远征的商道翻越横断山腹地,南北丝绸之路都绕开横断山腹地西去,茶马古道的兴起完成了对横断山腹地的终极征服,因此也完成了对青藏高原的终极征服。图为小金县玛嘉沟客栈遗址,

他接着讲:“路上,最怕的是遇到棒老二(土匪)。最气人的是,棒老二看到长得漂亮点的女人,就想占便宜。民国二十多年,宜东有个年轻女娃长得好看,大眼睛,脸庞红扑扑的,她背着茶包子走到三交乡,突然冒出三个棒老二。几个家伙当着我们的面,把女人按在草丛里糟蹋了。我们气得牙齿咬得咯嘣响,却无能为力。棒老二手头有刀有枪,砍起人来眼睛都不眨一下,我们哪敢惹?殊不知,那女人是个火炮性子,她裹好衣裤爬起来,抹去泪水,扑过去咬掉了棒老二老大的耳朵,满嘴血淋淋的,跟着又死死抱起另一个跳了山崖,惨叫声在山谷里传得很远。”

钱羽福老人断断续续地讲述着,他沉浸在年轻时的岁月里。我快速地记录,偶尔提些问题,尽量不打断他。离开时与他握手,我感觉到他的手还在痉挛。

“打捞”茶马古道文化 口述者:李中荣(天全县甘溪坡村民,58岁)

几年前的一个春天,我和几个朋友驾车沿318国道驶入天全县境内,一路风光壮美,山峦郁郁葱葱,河水澎湃轰鸣。刚过天全县城,眼前出现一座大桥,过桥不远处的半山上,可见一处风貌原始的小村落。

这个村子叫甘溪坡。甘溪坡有一株上千年的古樟树,树的顶端分出两条粗大的枝桠,像一对比翼双飞的恩爱夫妻,当地人称其为“相思树”,那是背夫与留守女人相思之苦的真实写照。

听说我们是来寻访古道的,几个村民大声嚷嚷:“李中荣,快出来!”很快,那位叫李中荣的村民笑着出门迎来。

李中荣的父亲李攀林是村里有名的背夫,李攀林生于1921年,背过20多年茶砖,86岁时离世。老人生前经常讲背夫的故事,久而久之,李中荣也耳熟能详了,他现在是个资深的“茶马古道迷”。

事实上,近年来在川藏茶马古道沿线活跃着不少这样的人,他们在打捞茶马古道文化的同时,也记录当年背夫、马帮的传奇故事。

图为西藏芒康至盐井沿途的藏寨风光。

李中荣领着我们边走边讲,茶马古道在天全县境内长约108公里,主要在二郎山系的崇山峻岭与深谷绝壑中穿行。翻越二郎山的古道主要有两条:一条是“大路”,地势平坦些,可走马帮,只是路程稍远;另一条是“小路”,从雅安到天全,经竹岗山、马鞍山,过大渡河,直往康定。小路虽较大路略近,但山恶水险,斗折蛇行,骡马很难有用武之地,只有靠人双脚并用,一步步跋涉,方能攀援通过。

从古至今,天全就是著名的边茶生产基地,种植加工边茶形成传统,至今不衰。李中荣所在的甘溪坡,曾经就是重要的贸易之地,这里的老一辈大多干过背茶的营生。

五六十年前,背茶几乎是雅安周边贫苦农民唯一的谋生手段,李中荣的父辈李攀林和李攀祥就是一对背茶的亲兄弟,他们从十五六岁就开始下这份苦力。

父亲在世时给他讲:在甘溪坡,每当春耕秋收之后,地里的活忙完了,村里的男女劳力便结伴前往茶行受雇背茶包,到茶店去先拿部分路费钱,交了茶包回来再结清余下的。出门一趟,来回一个月,背两三趟后就赶着收庄稼。

李中荣说,他小时候印象最深的是来了西藏人,简直像过年一样好玩。因为西藏人来的时候,一是服装比较奇特,二是每次都会带一些泥巴做的小玩意,让孩子们爱不释手。那时,村里的人也靠他们做些小生意,大家都赚些银子,所以往往对孩子们想买几文钱一个的小玩具也不会吝啬,这也成了李中荣那一辈人孩童时最快乐的日子。

过去,从天全县城到甘溪坡,短短七八公里,背夫却要整整走一天。上世纪五十年代中期川藏线通车后,茶马古道湮灭了,甘溪坡的一段古道因穿村而过得以保留。

作为茶马古道迷,近年来,李中荣正在挖掘这方面的历史文化,收藏与边茶有关的物品,也经常深入民间记述尚在人世的背夫的口述史,并在筹建一所茶马古道陈列馆,他把这些工作,视为向老一辈劳动者真诚致敬的责任。