散打比赛中运动员损伤研究

——以河南高校为例

黄静伦

郑州大学体育学院,河南 郑州 450000

作为中华民族灿烂文化遗产中的瑰宝,中国武术对世界体育的发展影响颇深,其具有两种表现形式,一是套路演练;二是格斗对抗,散打是中国武术格斗对抗形式中非常具有代表性的一种。它是一种具有极强对抗性的竞技项目,按照规则利用踢、打、摔和防守等方式进行徒手对抗,动作激烈且无周期性。20世纪70年代末,中国武术复兴,中国中央体委按照现代竞技体育的模式进行武术对抗性项目的试点训练,随后制定了《散打比赛规则》,并将散打批准为正式比赛项目,并设“团体锦标赛”和“个人锦标赛”赛制。此后,散打比赛作为正式体育竞技项目在我国发展迅速,在国际上也引起广泛关注。在散打比赛中由于受到心理状态和外界因素等不可控因素的影响,运动员在激烈的对抗之下受伤的几率很高。故此,加强散打比赛中运动员损伤研究,对降低运动员损伤风险具有重要现实意义,基于损伤特点、原因及预防分析的散打比赛中运动员损伤研究,旨在发现比赛中运动员损伤的一般规律,为运动运及教练员提供一定的建议和参考。

1 研究背景

随着散打运动的快速普化,学术界也对此进行集中研究,相关研究集中于散打项目的发展、损伤研究以及技术分析方面,接下来从这三个方面对散打运动的研究现状进行综述。

首先是散打项目发展方面,张永新提出高校散打项目教学的可持续发展,并进一步指出从强化引导宣传、注重师资建设、明确散打教学重要性等方面入手推动实现其可持续发展。[1]张四方通过对普通高校开设散打课程的现状进行了详细分析,构建了高校开设散打课程明确目标,注重基础动作传授,创新教学方式的发展战略[2]。周勇金运用定性与定量结合的分析方法,以珠三角地区业余武馆散打运动健身为研究对象进行了实际研究调查,得出研究对象散打运动群众基础薄弱,缺少良好的认知环境,同时武馆管理经营和场地设备也存在缺陷。[3]其次是关于散打损伤的研究,运动损伤是所有运动防范的首要风险,散打运动亦是如此。杨波采用问卷法对专业散打运动员的损伤的部位及特征进行调查,通过数理统计与逻辑法对此进行深入分析研究,归纳散打运动员损伤的一般规律。[4]王俊对散打运动损伤的类型进行统计分析,调查问卷的结果显示损伤性质以轻型伤居多,损伤部位是下肢损伤偏多,损伤产生的原因一般是准备活动不适当、技术使用错误、运动量过大等。[5]最后是有关散打技术分析,王勇深入探讨了散打六项技术存在相辅相成、不可分割的统一内在关系,明确指出空击、打靶、防守和防守反击、实战技术是相对有效的技术训练方法。[6]许文、寇金涛以第二届全国男子锦标赛技术运用为研究对象,得出运动员运用拳法频率最高,其中直拳和摆拳是主要技术得分动作;腿法和摔法运用次数不多,但成功率高,得分效果好。[7]范铜钢、郭玉成对竞技武术散打技术标准化进行了深入研究,认为其应该以基本技术为核心要素。[8]

总的来说,目前国内学者对散打运动的研究不仅涉及其宏观发展,同时重视微观层面的创新,这为我国散打运动的发展构建了良好的前景以及发展动力。但是,目前较少有学者研究涉及比赛过程中运动员的损伤研究,散打比赛是散打运动员的最高体现,对散打运动员的重要性不言而喻。比赛中由于战况激烈,思想过于紧张等多种因素的印象,运动员损伤的可能性增高,所以对散打比赛运动员的损伤研究是至关重要的,本研究试图对散打比赛中运动员的损伤进行详细探究,旨在为散打运动员在比赛中预防损伤提供理论指导和实践价值。

2 研究对象及方法

2.1 研究对象

遵循研究对象选取的科学性、合理性以及可操作性原则,将河南大学以及郑州大学体育学院200名散打运动员为研究对象进行研究。

2.2 研究方法

2.2.1 问卷法

问卷法是社会调查中应用较为普遍的搜集可靠资料的一种研究方法,研究者以研究目的为导向设计若干问题,由被调查者根据自身实际情况填写答案,最后研究者将被调查者的答案进行归纳统计。

2.2.2 数理统计法

数理统计法是以概率论为基础对数据进行分析,定量地表现研究结果,其最大的优点是分析结果客观、直观便于研究运用。

2.2.3 文献资料法

文献资料法是通过查阅与本研究相关的文献资料了解研究对象的方法,在实际研究中根据研究需要收集和浏览相关研究成果,为本研究提供理论基础。

3 研究结果

研究发放200份问卷,回收200份,回收率100%,其中有效问卷184份,问卷有效率为92%,被调查运动员曾在比赛中损伤的问卷视为有效问卷,无损伤问卷视为无效问卷。

3.1 损伤性质

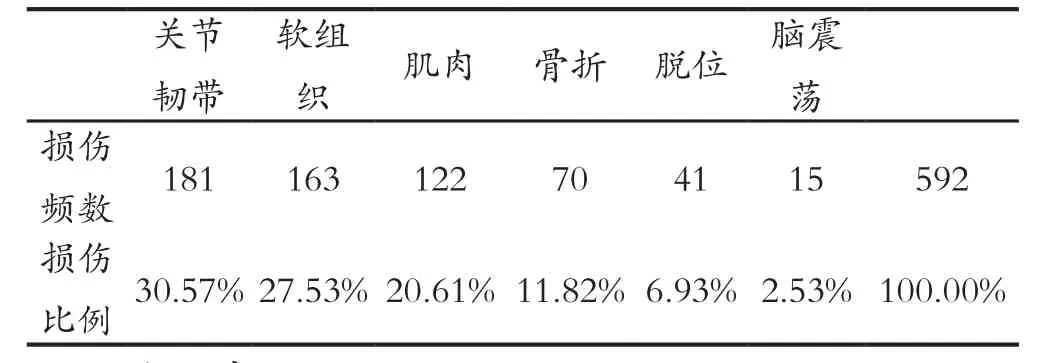

由表1可知,运动员在比赛过程中的损伤多数属于轻度及中度损伤,首先是关节韧带的损伤率超过了30%,是运动员在比赛过程中占比最高的损伤类型,最常见的关节韧带损伤有手指关节韧带的扭伤、踝关节的扭伤以及副韧带的扭伤等等。其次是软组织损伤和肌肉损伤,它们分别在所有损伤类别中占27.53%和20.61%。由于散打运动的激烈性和对抗性,运动员双方会进行不断的击打、碰撞和摩擦,而软组织和肌肉遍布面积广,故而损伤几率也随之增加,多出现在面部和手部。最后骨折、脱位以及脑震荡等发生的几率比较低。

表1 散打比赛中运动员损伤性质统计

3.2 损伤部位

表2 散打比赛中运动员损伤部位统计

就损伤部位而言,比赛中运动员损伤几率最高是下肢,这一结果与运动员在比赛中腿部动作较多且对抗力度大有必然联系,因为腿法是主要的进攻动作,比赛中反复使用鞭腿、踹腿和蹬腿等动作导致下肢成为最容易受损的部位,比如踝关节。然后是头部、面部以及上肢受损伤几率偏大,头部、面部是对手进攻的主要部位,承受较多的击打和摩擦,容易引起软组织挫伤。而上肢与下肢受伤原因相似,是因为比赛中拳法也是主要进攻动作,包括冲拳、抄拳等基本拳法,在比赛中运用频率极高,所以受伤比例也高。躯干受伤占比约18.14%,而受伤比例最低的两个部位是脚部与髋部,是因为这两个部位所在位置不容易遭受击打且较少运用。

3.3 损伤原因

表3 散打比赛中运动员损伤原因统计

据表3可知,对抗强度过大是导致运动员受伤的主要因素,散打是一项对抗性很强的徒手格斗项目,比赛中选手双方根据一定的规则用踢、打、摔等方式进行身体和心理的双重对抗,同时要求选手们运用力量和速度的极限性进行频繁的高强度暴击,这样的特征使得选手很容易受伤,而运动员只能从提高自身抗击打能力减少激烈对抗带来的损伤。运动疲劳是指运动负荷超过机体承受的能力,运动一段时间后运动员会感到肌肉僵硬、酸痛和极度疲劳,技战术快速下降,而同时体力不支会带给对手更多暴击的机会,导致受伤。赛前准备活动不充分肌肉弹性、差温度低,身体的协调性和运动灵活性状态达不到最好,比赛中激烈的对抗很容易导致损伤。多项实验和研究表明,不良的心理素质会影响运动员的整个运动表现,容易导致受伤。比如有些运动员之前在的比赛或者训练中的受伤经历会在运动员心里埋下阴影,当运动员再次回到赛场此前受伤经历会使运动员产生恐惧心理,注意力无法集中容易出现技术错误或者给对手更多进攻机会,致使受伤再次发生。技术训练不足时,错误以及不合理的动作都比较容易违反身体结构而受伤,也是引起比赛中运动员损伤的原因之一。

4 结论与建议

4.1 结论

以河南大学、郑州大学体育学院200名散打运动员为样本的散打运动员在比赛中损伤情况调研结论是:损伤的特点以轻度和中度损伤为主,最常见的损伤类型是关节韧带和软组织损伤,其次是肌肉、骨折和脱位,脑震荡发生几率最低;损伤部位方面,损伤几率最高的部位是下肢和头部,其次是上肢和躯干,脚部、髋部受伤最少。损伤原因多是由于散打运动自身所带来的高强度对抗,疲劳运动和准备活动不充分导致的损伤也时有发生,相比较而言,影响较小的是心理因素带来的影响。

4.2 建议

4.2.1 充分进行赛前准备活动

准备活动是促进血液加快循环,将身体中枢神经系统的兴奋性激活,充分调动身体的活动性,提高身体的应激能力使运动员在激烈的比赛中用最快时间内进入运动竞技状态,以最佳的状态发挥自己的技战术,所以赛前准备活动对运动员的比赛结果有直接影响。反之,运动员的运动中枢神经系统未被调动起来,肌肉的温度偏低,弹性不足会导致身体的协调性和灵活性变差,且容易受到损伤。运动员及教练指导员应当重视比赛前准备活动,赛前运动员充分热身尽快达至竞技状态,利于运动员技术水平的发挥,从而对比赛结果产生有益影响。所以在比赛前运动员一定要进行充分的准备活动,这对于自我保护和取得优异成绩都是非常重要的。

4.2.2 遵循科学的专业训练体系

散打运动员的赛中损伤跟运动员技术水平是成反比,运动员技术水平越低,那么受伤程度和次数就会越高,反之随着技术等级的提升,运动员的损伤程度和损伤次数都存在一个逐渐降低的趋势。运动员的日常训练中严格遵照科学合理的训练体系,不断对自身身体素质同技术动作进行磨合,提升技术水平进而降低比赛受损几率。所以,通过建立科学的训练体系提高运动员技术等级是减少运动员比赛损伤的有效途径之一,科学的训练体系包括针对运动员的年龄、体型、身体素质以及技术水平等制定相应的训练计划,有针对性的指导每位运动员的训练,收获事半功倍的训练效果。首先科学的训练体系建立在科学的训练原则基础之上,例如不间断性原则、合理性原则、周期性原则以及区别对待性原则。其次是制定科学的训练课程,以提升运动员专项技能训练为重点,全面提升运动员综合素质与素养为目标,构建科学合理的训练课程。

4.2.3 重视抗击打能力训练

由于散打比赛激烈的对抗性,运动员在比赛过程中会遭受连续性的高强度击打,所以抗击打能力的训练对于散打运动员来说亦是十分必要。优秀的散打运动员拥有较高的体能和技战术水平,同时也要具备较强的抗击打能力,这样可以在激烈的比赛中减少损伤。抗击打训练部位应以头部、颈部、腰腹以及四肢为主,遵循循序渐进以及安全性原则进行抗击打能力训练。

4.2.4 强化耐力训练

基于散打比赛的高强度和体力的高消耗,尤其是体力不支时注意力难以集中,思维不清晰,动作不到位,给对手良好的进攻机会从而导致损伤。所以在日常训练中必须重视耐力的强化训练,目的是为了适应更高强度的比赛,从某种程度减少损伤。耐力强化训练的方法主要有持续训练法以及间歇训练法,训练类型包括无氧耐力训练和有氧耐力训练。

4.2.5 加强易伤部位的力量训练

根据研究结果显示,运动员比赛中易损伤的都是易产生疲劳的部位,比如在使用腿部攻击动作时,膝关节和踝关节易出现损伤,拳法攻击中腕关节、肩关节等比较容易造成损伤。这些易损伤的薄弱关节和部位均需要加强针对性的肌肉、力量训练,增强关节的稳定性、韧带弹性和伸展性将可能发生的损伤降到最低,是预防散打运动员赛中损伤的积极手段。

4.2.6 重视运动员心理素质建设

科学表明不良的心理素质会直接影响运动员的比赛表现,教练员不仅需要关注运动员的技术能力,同样也需要对运动员的心理状态予以关怀。心理素质差的选手通常不能在比赛中正常发挥自身的技战术水平,注意力不集中很容易放给对手进攻的良机而导致受伤。教练员可以通过增加一些提高心理素质的课程安排,来锻炼运动员的心理素质,尽量避免比赛时因此受伤。

4.2.7 完善医务机制以及运动员自身意识的增强

运动员的伤病情况直接影响其运动生涯,组建专业的医务团队,实行严格的医务监管机制,最大限度地减少损伤,为散打运动员的职业生涯保驾护航是必不可少的。医务团队需要定期对运动员的健康进行检查,遵循“早知道、早治疗、早康复”的原则降低运动员的损伤风险。在赛前、赛中、赛后对选手的身体状况要有充分了解,科学排除一系列伤病隐患,首先是对运动员的健康状况进行评估避免带伤参赛对运动员身体造成更大伤害,其次对比赛时运 动员的身体状况有清晰判断采取必要的保护措施,最后是对运动员进行专业的赛后治愈和恢复。

另外,运动员也需要加强防伤意识,客观衡量自身技术水平,减少危险性动作使用,对个人防护用具进行仔细检查进行自我保护。损伤发生后要积极配合医务人员的治疗,争取完全康复避免留下伤病隐患对职业生涯产生负面影响。