土地利用方式对宁夏平原土壤氮素含量及其硝化作用的影响

, ,,,

(1.宁夏农林科学院 农业资源与环境研究所,宁夏 银川 750002; 2.宁夏大学 农学院,宁夏 银川 750021)

土壤不同形态氮素含量及转化直接影响着作物的氮素吸收,及其在土壤-植物系统中的累积和损失[1]。影响土壤氮素含量的有气候条件、土壤母质、土壤肥力等因素,而土地不同利用方式也是影响土壤氮素含量的一个重要因素[2]。土地利用方式一方面通过田间管理、灌溉施肥、耕作方式等农艺措施的差异导致土壤中营养元素的矿化、运移,作物的吸收和利用等不同;另一方面通过改变土壤理化性质而影响土壤氮素含量及硝化、反硝化过程,进而影响农田生态系统氮素循环。目前,针对不同林地和草地土壤氮素含量及硝化作用的研究较多[3-6]。农田土壤氮素累积受到土壤质地、耕作制度、肥料种类和施用量等多种因素影响,变化幅度较大。研究指出,不同土地利用方式硝态氮损失依次为小麦地>白菜地>玉米地>葵花地>小麦-玉米地,说明作物结构多样性有助于抑制氮素淋洗损失,从而增加氮在土壤中的累积[7-8]。关于宁夏玉米不同施肥处理下土壤氮素含量的变化有个别报道,但对不同土地利用方式下土壤氮素含量及其硝化特征变化的研究较少[7-9]。近年来,由于宁夏平原地区农业结构调整和土壤盐碱化程度加剧,农田不断向经济林地、稻田等类型转化,水稻、枸杞、葡萄、玉米、小麦和蔬菜成为主要的种植作物类型。目前,关于宁夏地区不同施肥处理对土壤氮素影响的研究大多集中在土壤硝态氮淋溶方面[9-10],而对不同土地利用方式中土壤氮素形态及硝化、反硝化等氮素转化方面还缺乏系统的研究,因此,研究不同土地利用方式对土壤氮素累积及其转化的影响,旨在为宁夏平原土地评价和高效利用提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 试验区概况

试验区位于宁夏银川市及周边区域。海拔1 107~1 117 m,年均降水量172.5 mm,7—9月降水量占全年降水量的63%,年平均蒸发量1 755 mm,年平均日照时数2 800~3 200 h ,年均气温8.8 ℃,日照充足,昼夜温差大,区域内农田引黄自流灌溉,土壤结构以灌淤土为主,伴有少量淡灰钙土和盐土[11]。供试不同土地利用方式土壤pH值在8.01~8.55,属于弱碱性土壤。土壤全盐含量在0.35~2.15 g/kg,葡萄地和玉米地属轻度盐化土壤。耕层土壤有机质在不同土地利用方式间介于11.53~13.91 g/kg。土壤全氮含量在不同土地利用方式之间变化不大,介于0.78~0.94 g/kg。0~20 cm土层,不同土地利用方式土壤碱解氮含量介于47.8~90.4 g/kg,玉米地土壤碱解氮含量约为小麦地的2倍。葡萄地土壤有效磷含量明显高于其他5种土地利用方式,蔬菜地土壤有效磷含量严重不足。土壤速效钾含量以玉米地最高,达到288 mg/kg,葡萄地、水稻地和小麦地土壤速效钾含量在170 mg/kg左右,高于蔬菜地和枸杞地。

1.2 试验方法

在试验区选取6种典型土地利用方式:水稻地、小麦地、玉米地、蔬菜地、葡萄地、枸杞地,研究土壤氮素不同形态含量、氮素硝化潜力、微生物多样性等特性。每种土地利用方式选取3个田块作为重复,每个田块按“S”型路线随机选取5个点,每个点分别取0~20 cm和20~40 cm土层土壤,均匀混合、分别分装成2份放入无菌自封塑料袋中,置于冰桶中迅速带回实验室。1份土样于4 ℃冰箱内保存,用于分析土壤硝化潜势和硝化活性;另一份土样风干过筛后,用于测定土壤氮素含量。

1.3 土壤氮素含量的测定

土壤样品风干后对其全氮、硝态氮、铵态氮含量进行测定。土壤全氮含量采用半微量凯氏法测定,硝态氮、铵态氮含量采用连续流动分析仪测定[12],无机氮含量为铵态氮和硝态氮的总和,有机氮含量为全氮减去无机氮的差值。

1.4 土壤硝化潜势和硝化活性的测定

1.5 数据分析

数据分析在SPSS 18.0中进行,采用方差分析和LSD法比较差异性。

2 结果与分析

2.1 不同土地利用方式对土壤氮素含量的影响

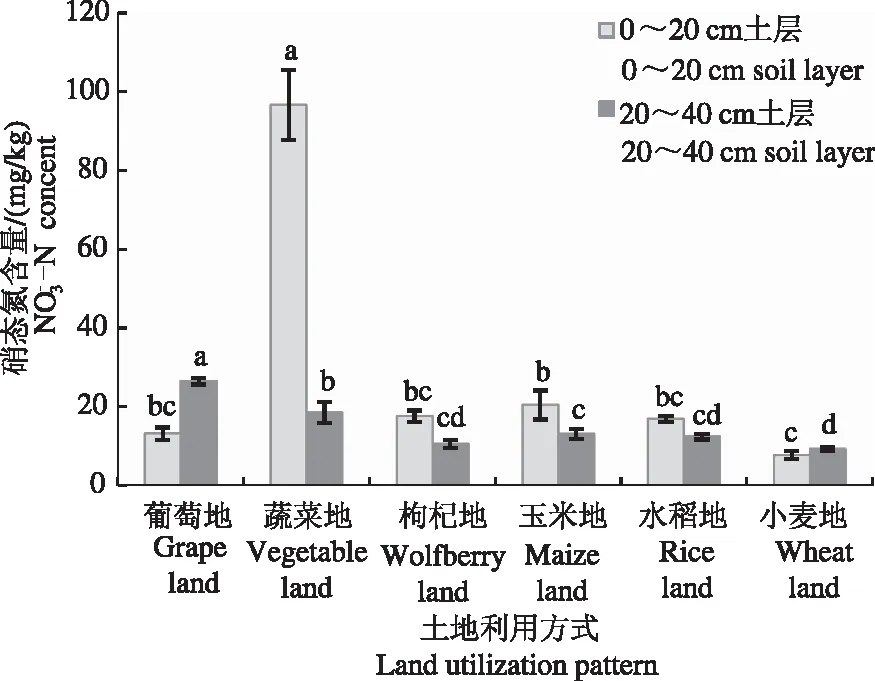

2.1.1 对土壤硝态氮含量的影响 不同土地利用方式下土壤硝态氮含量见图1。土壤硝态氮含量在不同土地利用方式间变化较大。在0~20 cm土层,土壤硝态氮含量大小依次排序为蔬菜地>玉米地>枸杞地>水稻地>葡萄地>小麦地,并且蔬菜地土壤硝态氮含量显著高于其他土地利用方式,其土壤硝态氮含量分别是葡萄地、枸杞地、玉米地、水稻地、小麦地的7.4、5.5、4.7、5.7、12.5倍,说明蔬菜地土壤硝态氮累积较多,与蔬菜生长季施用大量化肥有一定的关系;小麦地土壤硝态氮含量最低,且显著低于蔬菜地和玉米地,说明小麦地土壤硝态氮累积不明显;葡萄地、枸杞地、玉米地、水稻地土壤硝态氮含量之间差异不显著。在20~40 cm土层,土壤硝态氮含量大小依次排序为葡萄地>蔬菜地>玉米地>水稻地>枸杞地>小麦地,葡萄地土壤硝态氮含量显著高于其他土地利用方式,其土壤硝态氮含量分别是枸杞地、水稻地、玉米地、小麦地的1.4、2.5、2.0、2.1、2.9倍。枸杞地、玉米地、水稻地之间土壤硝态氮含量差异不显著。

不同小写字母表示不同土地利用方式之间差异显著(P<0.05),下同

2.1.2 对土壤铵态氮含量的影响 不同土地利用方式土壤铵态氮含量见图2。在0~20 cm土层,蔬菜地土壤铵态氮含量显著高于其他土地利用方式,其铵态氮含量分别是其他土地利用方式的1.2~1.6倍;小麦地土壤铵态氮含量显著低于其他土地利用方式;葡萄地、枸杞地、水稻地、玉米地土壤铵态氮含量之间差异不显著。在20~40 cm土层,葡萄地和玉米地土壤铵态氮含量显著高于小麦地,小麦地土壤铵态氮含量最低,而蔬菜地、枸杞地、水稻地土壤铵态氮含量与小麦地没有显著差异。

图2 不同土地利用方式土壤铵态氮含量变化Fig.2 Content change of in soil of different land utilization

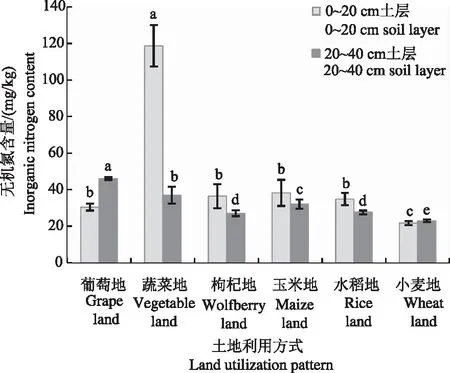

2.1.3 对土壤无机氮含量的影响 不同土地利用方式土壤无机氮含量见图3,土壤无机氮含量在不同土地利用方式间变化较大。在0~20 cm土层,土壤无机氮含量平均值为46.71 mg/kg,大小依次排序为蔬菜地>玉米地>枸杞地>水稻地>葡萄地>小麦地,蔬菜地土壤无机氮含量显著高于其他5种土地利用方式,葡萄地、枸杞地、玉米地、水稻地土壤无机氮含量之间差异不显著并显著高于小麦地。在20~40 cm土层,小麦地土壤无机氮含量最低,为22.94 mg/kg,显著低于其他5种土地利用方式;葡萄地土壤无机氮含量显著高于其他5种土地利用方式,达46.06 mg/kg;土壤无机氮含量大小依次排序为葡萄地>蔬菜地>玉米地>水稻地>枸杞地>小麦地,枸杞地和水稻地土壤无机氮含量之间差异不显著,并与其他土地利用方式之间差异显著。

图3 不同土地利用方式土壤无机氮含量变化Fig.3 Content change of inorganic nitrogen in soil of different land utilization

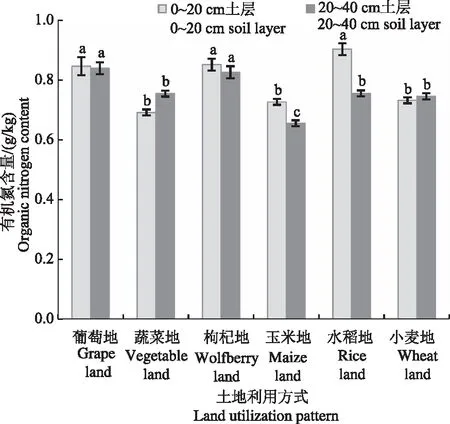

2.1.4 对土壤有机氮含量的影响 不同土地利用方式土壤有机氮含量见图4。在0~20 cm土层,土壤有机氮含量大小依次排序为水稻地>枸杞地>葡萄地>小麦地>玉米地>蔬菜地,水稻地、葡萄地和枸杞地土壤有机氮含量之间差异不显著,但显著高于蔬菜地、玉米地和小麦地。不同土地利用方式土壤有机氮含量介于0.69~0.90 g/kg。在20~40 cm土层,土壤有机氮含量大小依次排序为葡萄地>枸杞地>蔬菜地>水稻地>小麦地>玉米地,葡萄地和枸杞地土壤有机氮含量显著高于其他土地利用方式,玉米地土壤有机氮含量最低,与其他5个土地利用方式差异显著,蔬菜地、水稻地和小麦地土壤有机氮含量之间差异不显著。

图4 不同土地利用方式土壤有机氮含量变化Fig.4 Content change of organic nitrogen in soil of different land utilization

2.2 不同土地利用方式对土壤硝化作用的影响

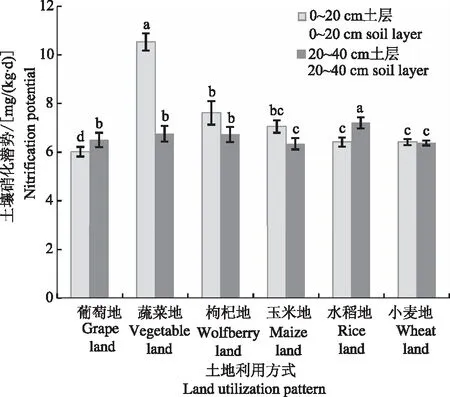

2.2.1 对土壤硝化潜势的影响 不同土地利用方式土壤硝化潜势见图5。在0~20 cm土层,土壤硝化潜势依次排序为蔬菜地>枸杞地>玉米地>小麦地>水稻地>葡萄地,蔬菜地土壤硝化潜势显著高于其他土地利用方式,枸杞地与玉米地土壤硝化潜势之间差异不显著,玉米地、水稻地和小麦地土壤硝化潜势之间差异不显著。在20~40 cm土层,水稻地土壤硝化潜势显著高于其他土地利用方式;蔬菜地、枸杞地、葡萄地土壤硝化潜势与玉米地、小麦地之间差异显著,蔬菜地、枸杞地、葡萄地土壤硝化潜势之间差异不显著,小麦地与玉米地土壤硝化潜势之间差异不显著。

图5 不同土地利用方式土壤硝化潜势变化Fig.5 Nitrification potential change in soil of different land utilization

2.2.2 对土壤硝化活性的影响 不同土地利用方式土壤硝化活性见图6。在0~20 cm土层,土壤硝化活性介于93.13%~96.96%,大小依次排序为蔬菜地>枸杞地>玉米地>葡萄地>水稻地>小麦地。在20~40 cm土层,土壤硝化活性大小依次排序为葡萄地>蔬菜地>枸杞地>玉米地>水稻地>小麦地。

图6 不同土地利用方式土壤硝化活性变化Fig.6 Nitrification activity change in soil of different land utilization

3 结论与讨论

3.1 不同土地利用方式对土壤氮素含量的影响

氮素形态及其可利用性影响植物对土壤氮素的利用效率,并直接影响生态系统的生产力。土壤中的无机态氮含量反映土壤的氮素供应状况和对施用氮肥的响应。本研究中,因施肥等管理措施的影响,0~20 cm土层蔬菜地土壤硝态氮、铵态氮和无机氮含量显著高于葡萄地、枸杞地、玉米地、水稻地和小麦地;小麦地土壤铵态氮和无机氮含量均低于其他5种土地利用方式。20~40 cm土层葡萄地土壤硝态氮、无机氮和有机氮含量均高于其他5种土地利用方式。0~20 cm土层水稻地土壤有机氮含量高于其他土地利用方式,这与水稻地长期秸秆还田有关。0~20 cm土层蔬菜地土壤无机氮含量最高,这与陈春瑜等[13]在滇池流域土壤,李慧等[14]在潮土上的研究结果一致。土壤无机氮累积与施肥方式有重要的关系,蔬菜地的高氮肥投入是导致土壤无机氮残留增加和累积的主要原因[10,15-18]。

土壤中硝态氮的累积和迁移受施肥方法、施肥量、灌溉方式等多种因素的影响。而且长期施用有机肥和化肥,均会造成硝态氮在土壤中大量累积。本研究中土壤硝态氮含量对土地利用方式的响应与无机氮基本一致。葡萄地和小麦地20~40 cm土层土壤硝态氮含量高于0~20 cm土层,与纪德智等[19]的研究结论一致。化肥配施有机肥可减少硝态氮淋溶迁移,因此,建议农业生产中配合秸秆还田多施有机肥,同时减少化肥的使用量,从而降低硝态氮对地下水的污染。

土壤有机氮是无机氮的源和库。0~20 cm土层土壤有机氮含量以水稻地最高,这是因为水稻收获后,种植户习惯于将稻草秸秆直接原位深耕压埋还田,长期的秸秆还田对土壤有机氮累积有明显的促进作用;小麦、玉米和蔬菜施肥多以化学肥料为主,土壤有机氮含量相对较低。

3.2 不同土地利用方式对土壤硝化作用的影响

硝化作用是土壤氮素转化的主要过程之一,硝化过程消耗了铵态氮形成的硝态氮,极易淋失而污染水体。本研究中,0~20 cm土层蔬菜地土壤硝化潜势和硝化活性高于葡萄地、枸杞地、小麦地、玉米地、水稻地,说明高产出、高收益的蔬菜地大量施用化学氮肥,促进了土壤硝化,也加速了土壤铵态氮向硝态氮转化,导致土壤氮素损失严重。小麦地土壤硝化活性低于其他土地利用方式,这与小麦生育期较短、生育期内施肥量较少有一定的关系[20-23]。本研究中20~40 cm土层水稻地土壤硝化潜势显著高于其他土地利用方式,可能是因为长期连作水稻,致使土壤氮素向下淋溶,使得20~40 cm土层土壤氮素明显聚集,从而增加了土壤硝化潜势。蔡祖聪等[5]研究发现,不同土地利用方式下土壤硝化率具有显著差异,森林和灌丛土壤的硝化率显著低于农田利用的旱地、水稻地和茶园土壤。除了土地利用方式外,人类干扰活动对土壤硝化潜势也有显著影响,且干扰和管理程度越大,土壤硝化潜势越大[4]。