不同日龄大鼠对不可预见性应激的敏感性差异*

杨林杰, 李旭然, 许婷, 郑玉

1桂林医学院药学院药理学教研室(广西桂林 541004); 2广州医科大学附属第二医院神经科学研究所(广东广州 510260)

应激是抑郁症的重要诱因[1-2],慢性应激被广泛应用于抑郁症动物模型的制备。有效的抑郁症动物模型的建立是抑郁症的机制研究和抗抑郁药研发的基础。动物模型的成功率受许多因素影响[3]。为进一步探讨慢性应激动物模型的建立条件,2015年10月至2017年6月,本实验采用慢性不可预见性应激(chronic unpredictable stress,CUS)模型,研究不同日龄开始给予CUS对雄性大鼠抑郁及焦虑行为的影响,探讨建立动物模型的时间因素及优化条件。

1 材料与方法

1.1 实验动物 选24只清洁级雄性SD大鼠,购买于广东省医学实验动物中心,在广州医科大学实验动物中心饲养繁殖。实验期间所有大鼠均可以自由饮水、摄食,明暗周期为 12 h/12 h,室温 21~23℃,湿度50%~55%。3只/笼饲养,自由摄食和饮水。

1.2 试剂和仪器 Smart 3.0行为学记录分析软件。膜片钳记录系统:MultiClamp700B放大器、Digidata 1440A数模转换器为Axon品牌,USA。

1.3 方法

1.3.1 CUS大鼠抑郁症模型建立及分组 CUS大鼠抑郁症动物模型制备具体方法如下:出生后3周及4周雄性SD大鼠各12只分为幼龄组及长龄组,两组按照体重随机分为幼龄对照组、幼龄应激组、长龄对照组和长龄应激组,每组6只,3只为一笼。应激组每天接受2~3种不同的应激刺激:套管束缚(30 min)、频闪光(30 min)、冰水游泳(4℃、5 min)、禁食(16 h)、禁水(16 h)、禁食禁水(16 h)、湿垫料单独饲养(12 h)、明暗颠倒(24 h)、倾斜鼠笼(30°倾角、3 h)。共9种刺激,相同的刺激在相邻2 d内不连续出现,7 d为1个循环,共持续14 d。对照组不给予任何刺激,正常进食饮水。各组分别在第0、7、14天称量动物体重,在第7、14天进行行为学检测。给予套管束缚应激时记录30 min内的粪便数量。

1.3.2 蔗糖偏爱实验 大鼠禁水3 h后,同时给予称重后的一瓶普通饮用水和一瓶含有1%蔗糖的饮用水,2 h后交换2瓶水的位置,以便排除位置偏好对饮水偏爱的影响。所有大鼠均饮水4 h后,分别称取普通饮用水和糖水的重量,并计算糖水的绝对摄入量(g)和相对摄入量(%)。糖水的相对摄入量(%)=糖水摄入量(g)/总摄入量(g)。观察对照组和CUS组大鼠的蔗糖偏爱程度有无差异。

1.3.3 旷场实验 将四壁和底面均为黑色无盖木制方箱(长、宽、高分别为100 cm、100 cm及 40 cm)的底面划分成20 cm×20 cm的方格。在箱子正上方安置红外摄像头,用于拍摄大鼠在整个旷场中活动的影像资料。实验在安静环境中进行,将大鼠从旷场一角小心放入,拍摄视频记录其5 min内活动情况。每次做完实验后记录粪便数量并清理箱内排泄物,以免影响下一只大鼠的行为。行为学软件Smart 3.0分析系统分析大鼠的活动视频,通过运动轨迹分析观察大鼠5 min内在旷场中活动的总距离及在不同区域的活动时间。

1.3.4 脑片膜片钳记录 大鼠麻醉后断头取脑,分离海马,通氧冰冻人工脑脊液(NaCl 124 mmol/L、KCl 3 mmol/L、NaH2PO41.25 mmol/L、MgCl21.5 mmol/L、CaCl22.5 mmol/L、NaHCO326 mmol/L以及葡萄糖10 mmol/L,通气(95%O2/5% CO2)中振动切片机切片,厚度为400 μm。室温下恢复1 h后于通氧人工脑脊液中进行实验。显微镜下辨认TA区及CA1区锥体神经元,刺激电极置于TA区,记录电极于CA1区锥体神经元上以全细胞模式进行记录。

2 结果

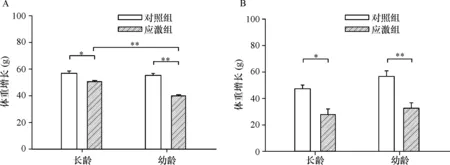

2.1 CUS对不同日龄大鼠早期体重增长的影响不同 应激第1周,长龄和幼龄大鼠体重增长减慢。与长龄鼠相比,体重增加的减慢程度在幼龄鼠更加显著(P<0.01)。应激第2周,长龄和幼龄大鼠体重增长减慢,减慢程度在长龄和幼龄鼠间差异无统计学意义(P>0.05)。见图1、表1。

A:第1周;B:第2周;*P<0.05;**P<0.01

组别第1周第2周对照组长龄56.4±2.0∗57.4±2.4∗幼龄55.2±1.5△56.3±4.3△应激组长龄50.4±1.030.6±1.2幼龄39.4±1.234.7±1.6

*与应激组长龄同时点比较P<0.05;△与应激组幼龄同时点比较P<0.01

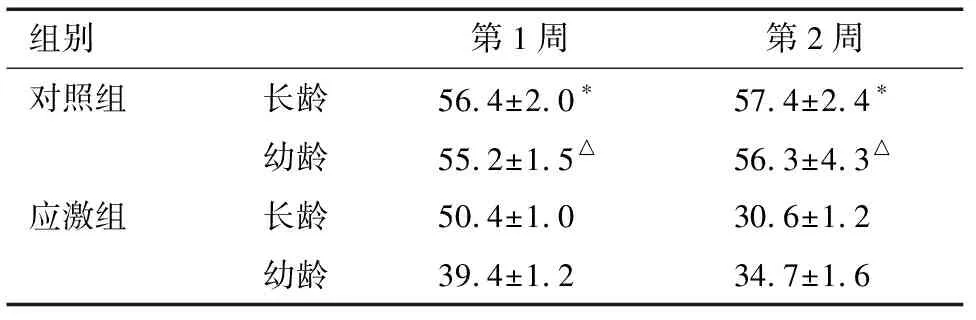

2.2 CUS对不同日龄大鼠早期蔗糖偏爱的影响不同 蔗糖偏爱实验表明, CUS应激1周可以使幼龄大鼠的蔗糖偏爱程度降低,与对照和长龄大鼠相比差异有统计学意义(P<0.05)。CUS应激1周未能改变长龄大鼠的蔗糖偏爱程度(P>0.05)。CUS应激2周使长龄和幼龄大鼠的蔗糖偏爱均降低,差异均有统计学意义(P<0.05)。见图2、表2。

A:第1周;B:第2周;*P<0.05,**P<0.01

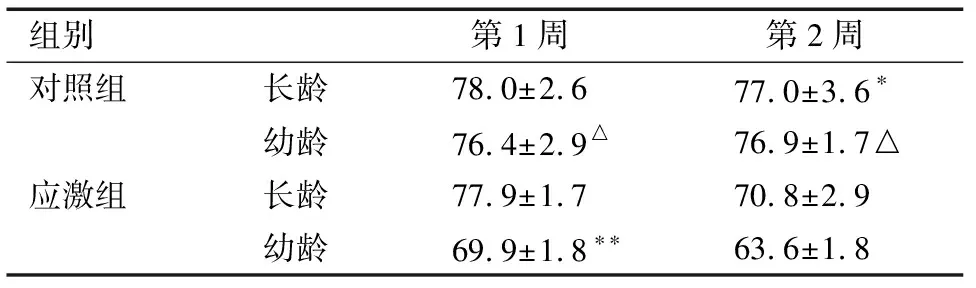

2.3 CUS对不同日龄大鼠早期旷场行为的影响不同 与长龄大鼠相比,幼龄大鼠的旷场行为更早出现抑郁样行为。CUS应激1周使幼龄大鼠中央区时间减少(P<0.05),而长龄大鼠差异无统计学意义。应激2周可使长龄和幼龄大鼠旷场中运动距离和中央区时间均减少(P<0.05)。见图3、表3。

组别第1周第2周对照组长龄78.0±2.677.0±3.6∗幼龄76.4±2.9△76.9±1.7△应激组长龄77.9±1.770.8±2.9幼龄69.9±1.8∗∗63.6±1.8

与应激组长龄同时点比较*P<0.05,**P<0.01;△与应激组幼龄同时点比较P<0.05

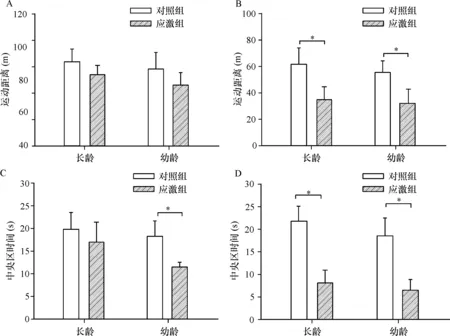

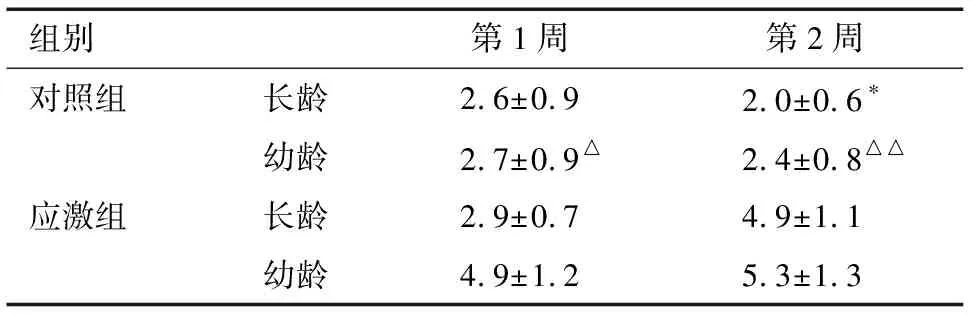

2.4 CUS应激早期不同日龄大鼠旷场中粪便数量不同 CUS应激1周,幼龄大鼠在旷场实验时的粪便数量较对照显著增加(P<0.05),长龄鼠的粪便数量差异无统计学意义(P>0.05)。CUS应激2周后,长龄和幼龄大鼠在旷场实验中的粪便数量均显著增加(P<0.05)。见图4、表4。

A、C:第1周;B、D:第2周;*P<0.05

*与应激组长龄同时点比较P<0.05;△与应激组幼龄同时点比较P<0.01

A:第1周;B:第2周;*P<0.05,**P<0.01

组别第1周第2周对照组长龄2.6±0.92.0±0.6∗幼龄2.7±0.9△2.4±0.8△△应激组长龄2.9±0.74.9±1.1幼龄4.9±1.25.3±1.3

*与应激组长龄同时点比较P<0.05;与应激组幼龄同时点比较△P<0.05,△△P<0.01

2.5 CUS应激早期不同日龄大鼠束缚过程中粪便数量不同 CUS应激1周后,幼龄大鼠在束缚过程中的粪便数量显著多于长龄大鼠,差异有统计学意义(6.7±1.3vs2.2±0.9,P<0.05)。CUS应激2周后,幼龄和长龄大鼠在束缚过程中的粪便数量差异无统计学意义(6.3±0.7vs5.3±1.9,P<0.05)。见图5。

A:第1周;B:第2周;*P<0.05

2.6 TA-CA1 eIPSC记录 CA1椎体神经元中可记录到稳定的TA区刺激后电流(Control),相对电流幅度为(98.1±8.8)%,且该电流可被GABAA受体阻断剂抑制(Picrotoxin),相对电流幅度降低为(12.8±2.6)%(P<0.01),提示该电流为TA-CA1 eIPSC。

2.7 CUS对TA-CA1 eIPSC的抑制作用 CUS第1周后,对照组TA-CA1 eIPSC幅度在幼龄鼠和长龄鼠之间差异无统计学意义[(118.1±27.8)pAvs(126.5±22.6)pA,P>0.05],见图7-A,幼龄应激组大鼠TA-CA1 eIPSC幅度小于长龄应激组大鼠[(68.1±7.5)pAvs(146.8±33.0)pA,P<0.05],见图7-B。

3 讨论

在CUS模型复制过程中,应激类型的不可预测性是模型成功的关键,且在制备模型过程中没有一种应激单独应用即可产生理想效应,也没有一种应激是模型成功所必不可少的[4]。本研究结果表明,给予不可预见性应激后,出生3周的大鼠比出生4周的大鼠更早出现抑郁症状,提示一定范围内年龄越小则对于应激的敏感性越高。给予应激第1周,应激组大鼠体重增长均小于对照组,其中幼龄应激组的体重增长小于长龄应激组,提示幼龄组对于应激的敏感性更高。给予应激第2周,幼龄应激组的体重增长与长龄应激组差异无统计学意义,提示年龄因素对应激敏感性的影响主要发生在应激早期。

蔗糖偏爱实验可反映兴趣减退,是抑郁的重要指标[5-6]。应激第1周,幼龄应激组大鼠的蔗糖偏爱程度降低,长龄应激组大鼠的蔗糖偏爱下降出现相对较晚,提示幼龄组对于不可预见性应激的敏感性更高,更早出现抑郁症状。旷场实验反映动物的焦虑和抑郁水平[7-8]。应激第1周,幼龄应激组大鼠的旷场中央区时间降低,长龄应激组大鼠的旷场中央区时间下降出现相对较晚,提示幼龄组大鼠对于不可预见性应激的敏感性更高。粪便数量能够反映大鼠的焦虑水平[9-11],本研究发现应激1周后大鼠在旷场实验中的粪便数量在幼龄鼠和长龄鼠之间存在差异,幼龄应激组粪便数量显著增加,提示不可预见性应激下幼龄鼠更容易发生焦虑。束缚过程中的粪便数量同样存在类似的现象,应激1周后幼龄组大鼠在束缚过程中的粪便数量较长龄组明显增加,应激2周后两组间的差异消失,提示不可预见性应激下幼龄大鼠更容易出现焦虑。

A:TA-CA1 eIPSC代表性瞬时电流曲线以及Picrotoxin的抑制作用;B:TA-CA1 eIPSC时程图以及Picrotoxin的抑制作用;C:TA-CA1 eIPSC幅度的统计结果;**P<0.01

图6 eIPSC记录

A:对照组;B:应激组

TA-CA1突触传递在抑郁症发生中具有重要意义[12-13]。本研究发现在应激早期,幼龄对照组和长龄对照组TA-CA1 eIPSC幅度间差异无统计学意义,幼龄应激组TA-CA1 eIPSC幅度较长龄应激组降低,提示TA-CA1 eIPSC幅度差异可能是幼龄大鼠对于CUS更为敏感的原因。

综上所述,幼龄大鼠对于不可预见性应激更为敏感,一定范围内降低动物的初始应激年龄有助于动物模型的建立。本研究对于动物模型的探索有助于指导抑郁症动物模型的建立,对优化模型条件具有指导意义。