湿陷性黄土地区复杂环境下深基坑施工管理

梁 军

(甘肃省长城建设集团有限责任公司,甘肃 兰州 730000)

0 引 言

湿陷性黄土地区城市中心区域复杂环境下深基坑施工管理,不仅须保证基坑自身的稳定性与安全性,同时需考虑周边一定范围内的工程地质与水文地质条件、周边环境、施工条件等因素,高攀[1]以某毗邻高层建筑的深基坑工程为例,结合场地勘察、场地地质、水文条件及邻近建筑物情况,对基坑开挖、支护及降水进行合理的方案设计;安宏科[2]结合某湿陷性黄土场地大型深基坑预应力锚杆与土钉联合支护结构的失稳案例进行分析,对黄土基坑工程设计和施工中的问题进行了研究;梅源等[3]统计分析了西安地区湿陷性黄土地铁车站深基坑开挖引起的地表竖向变形及基坑支护桩侧向变形的特性;吴意谦等[4]以兰州市地铁 1 号线一期工程世纪大道车站深基坑工程为依托,分析了围护结构及周围土体随着基坑开挖深度和时间变化的位移规律。面对湿陷性黄土地区复杂环境下深基坑施工管理,如何保证深基坑施工的工程质量和邻近建筑物、市政管线的安全是项目控制的重难点。本文以兰州市城关区某深大基坑工程为例,分析湿陷性黄土地区复杂环境下深基坑施工管理的重难点控制。

1 工程概况

1.1 工程简介

长城山海苑二期地下车库位于兰州市城关区,麦积山路南侧,定西路北侧,长城山海苑小区院内。地下车库为地下 2 层,地下 1 层层高 4.0 m,地下 2 层层高 5.0 m,上部覆土厚度 1.7 m,占地面积 5 002 m2,总建筑面积 16 526 m2,开挖深度为自然地面下 11.30 m,属于一级基坑。

1.2 周边环境

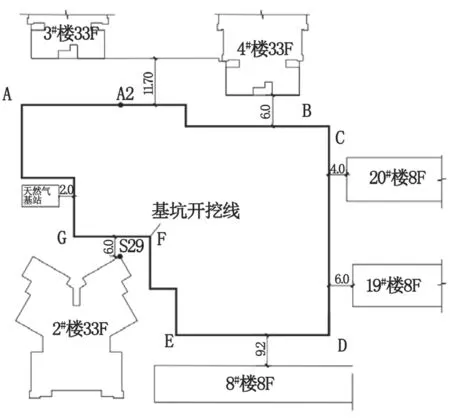

工程周边环境条件极复杂,基坑 A~B 段:北侧为已建高层建筑 3 #、4 # 楼,高 33 层,地下 2 层,距基坑边缘 6.0~11.70 m,筏板底标高与车库底面高差约 2 m,与基坑之间存在 2 道埋深 1.0 m 的天然气管线。基坑C~D 段:东侧为 2 栋 8 层建筑,桩基础,建筑距离基坑边缘 4.0~6.0 m。基坑 D~E 段:南侧为 8 层浅基础砖混楼房;距离基坑边缘 9.2 m;楼与基坑之间存在 2 道天然气管线,埋深约 1.0 m。基坑 E~F 段:西侧为已建 2# 住宅楼,高 33 层,地下 1 层,距基坑边缘 4.0~6.0 m,筏板底与车库底面高差 5.1 m。基坑 G~A 段:西侧为天然气基站,距离基坑边缘 1.0~2.0 m,基坑边缘 2.0 m 处存在 2 道天然气管线,埋深 1.0 m。基坑周边环境如图1 所示。

图1 基坑周边环境示意图(单位:m)

2 地质条件

2.1 工程地质条件

根据《长城山海苑二期地下车库岩土工程勘察报告》场地地层揭示如表1 所示。

表1 场地地层情况

2.2 工程水文条件

地下水属第四系孔隙潜水,含水层为卵石层,水随季节性变化较大,水位变幅约为 0.5~1.5 m,稳定水位埋深 8.1~9.3 m,水位标高 1 508.52~1 508.82 m,卵石层渗透系数为 55 m/d。

3 工程特点与难点

3.1 工程特点

基坑开挖面积 5 522.6 m2,开挖深度 11.3 m,属大型深基坑工程,周边环境复杂,对支护体系的安全性要求高;基坑施工位于居民区内,施工对环境影响较大;施工期间处于雨季,防排水工作要求高。

3.2 工程难点

3.2.1 排桩及降水井施工

基坑管井施工工艺:测放井位→埋设护口管→钻进成孔→清孔换浆→下井管→回填滤料→措施洗井。

排桩施工工艺:测量放线、定桩位→钻机就位→钻孔(旋挖成孔)→压入护筒→钻孔→弃土外运→质量检查→终孔测量→下钢筋笼→下导管→浇筑混凝土→清洗导管→下一桩位。

3.2.2 排桩变更及天然气管道保护

在排桩打设时发现,打设区域内有天燃气管道横跨施工现场,排桩打设设备必须停在天燃气管道上。由于天燃气管道本身的危险性和排桩成孔机械的重量过重等,不能满足天燃气管道的安全性,经过与建设单位协商,此部位混凝土排桩更改为钢管桩。由于钢管桩的打设机械体积小、重量轻、成孔工艺简单能满足天燃气管道的安全性,施工单位还对管道进行了加固,以满足天燃气管道的安全。天然气管道防护如图2、图3 所示。

图2 地面天然气管道防护

图3 基坑内悬空天然气管道防护

3.3 重大危险源辨识

对施工中可能出现的坍塌事故、物体打击事故、机械伤害、触电事故、环境污染事件、高空坠落事故、火灾、暴雨洪流事故、施工中挖断水、电、通信光缆、天然气管道等进行有效的辨识,确定危险等级,制定有针对性的应急预案(见表2)。

表2 重大危险源辨识及等级划分

4 降水支护方案

4.1 地下水控制

基坑降水依据设计方案采用管井降水与集水明排相结合的降水措施,对地下水进行疏排,基坑范围内共设计降水井 22 眼,降水井深度 15.0~16.0 m,降水井间距 18.0~20.0 m,井管直径为 300~350 mm,管井顶部 5.0 m 为实管,其下为包有滤网的滤水管,底部 2.5 m 为沉砂管,管底以不小于 10 mm 厚度的钢板焊接封闭。

1)坑内二次降水。在基坑底部设置宽度为 0.3 m,深度为 3.0 m 的明沟或采取沟内填充 30~50 mm 干净卵石的盲沟排水措施,排水明沟或盲沟排水坡度不小于 3 %,集水井间距 15~20.0 m,根据抽排情况调整。

2)排水管网。沿基坑周边布置直径不小于 200 mm 的钢管主排水管,经沉淀池三级沉淀后排入城市管网,沉淀池为钢制品,长 3.0 m,宽 1.2 m,高 2.0 m。

4.2 支护设计

依据基坑周边建(构)筑物、基坑的相对关系,同时考虑周边管线、施工空间、周边建筑等因素,结合基坑工程地质条件、水文地质条件,支护形式采用“悬臂桩”“桩锚结合”“冠梁上部设挡土墙”等方式进行支护。

基坑 A~B 段采用 1.0 m 直径支护桩,桩间距 2.0 m,嵌固段长度 8.0 m;基坑 C~D 段采用 0.8 m 直径支护桩,桩间距 2.0 m,嵌固段长度 5.0 m,桩顶下4.0 m 设置一道 3 束直径 15.24 mm 的预应力锚索。基坑 D~E 段采用 0.8 m 直径支护桩,桩间距 2.0 m。嵌固段长度 5.0 m。桩顶下 3.5 m 处设置一道 3 束直径 15.24 mm 的预应力锚索。基坑 E~F 段采用 1.0 m 直径支护桩,桩间距 2.0 m。嵌固段长度 6.5 m。桩顶下 4.0 m 处设置一道 3 束直径 15.24 mm 的预应力锚索。基坑 G~A 段采用 0.8 m 直径支护桩,桩间距 2.0 m。嵌固段长度 5.0 m。桩顶下 3.5 m 设置一道 3 束直径15.24 mm 的预应力锚索。

基坑共布置支护桩 173 根,排桩桩身混凝土强度等级为 C 30,钢筋保护层厚度 50 mm;桩身主筋采用分段均匀配筋,主筋型号为 HRB 400φ22/25 mm;桩身箍筋采用不等间距配筋,箍筋型号为 HPB 300φ10@ 150/200 mm;桩身每隔 2.00 m 设置一道内箍加强箍筋,钢筋型号为 HRB400φ16,桩顶起吊位置应加强。桩顶设置冠梁,截面尺寸为 1 000(800)mm×600 mm(宽×高),混凝土强度等级为 C 30,钢筋保护层厚度 50 mm,冠梁主筋均采用 HRB400φ16mm,箍筋采用等间距设置,型号为 HPB300φ8@200/400 mm。冠梁顶部为挂设钢筋网片预埋 HPB300φ6@250 的钢筋。桩间挂设φ6@250 mm×250 mm 的钢筋网片,并喷射 60 mm 厚C 20 混凝土。

4.3 冠梁上护坡砖挡墙施工

为了给周边管沟留出足够的设置位置,设计将排桩高度降低 1.2 m,在冠梁上部砌 400 mm 厚挡土墙及200 mm×200 mm 强度等级为 C 20 防滑移挡梁,以满足在排桩变形过大时防止护坡墙滑移,保证安全施工。

5 施工管理

5.1 施工部署及控制要素

5.1.1 施工准备

审核、批准施工方案并进行专家论证,进行有效的技术、安全技术交底,严格按设计测放桩位。

5.1.2 施工段的划分

项目部将施工现场划分为 5 个施工段进行施工,对土方开挖和基坑施工方案进行了优化,先进行一、二施工段施工;在一、二施工段二层封顶后,施工结构对 2# 楼东侧土体侧压力有一定的抵消;再大量挖除三、四、五施工段的土方。

5.1.3 施工计划安排

施工前以工程计划投入的人力、物力、机械设备等为依据,运用网络计划技术,统筹兼顾,在确保工期、质量、安全的前提下,优化资源配置,挖掘机械、设备的潜力。

5.2 其他遇到的问题及解决方案

5.2.1 排桩、降水井施工时遇到局部塌孔

在排桩和降水井打设时,局部出现了塌孔和空洞,经检查是由于原有 2# 楼施工时基坑周边回填采用了素土和砂夹石。由于湿陷性黄土本身的性质导致了塌孔,局部地下有防空洞,经过研究采用了排桩桩口和桩身加设永久性套筒和临时性套筒的办法解决排桩、降水井的施工。

5.2.2 降水井抽水含砂率过高的处理

在土方开挖前 20 天左右开始降水,在降水期间,发现 3#、4# 降水井含砂率过大,不满足规范要求,与监理、建设和设计单位及时沟通,停止对 3#、4# 降水井的降水,在土方开挖至基坑底后该部位采用集水明排的方法降水。

5.2.3 基础强风化砂岩层换填

土方开挖深度已接近筏板底标高时局部出现强风化砂岩层,由于红砂岩遇水强风化的特性致使此部位基坑基层承载力不满足设计要求,与设计院联系用 C20 素混凝土换填,满足地基承载力设计要求;强风化砂岩挖除如图4 所示。

图4 强风化砂岩层挖除

5.2.4 与原有车库连接处防水处理

在施工至 5# 楼地下车库相接的部位时,与原有车库相接部位,从施工质量和永久性考虑,与建设单位、设计院共同研究决定采用两道防水,地下 2 层接口在水位线以下和接缝后期处理困难,势必形成冷缝,在接口坡道处做一集水井,定期抽水。

5.3 基坑及周边环境变形监测

本工程基坑为一级基坑,按规范要求及现场实际情况由建设单位委托第三方监测机构制定监测方案并审批。监测主要内容为支护结构水平位移及周边既有建(构)筑物沉降变形及周围道路的沉降变形、周边地表裂缝的变形观测。采用精密水准测量水平和垂直位移(对倾斜、开裂等迹象进行监测、记录、摄影),经纬仪测量倾斜。以经纬仪监测为主,监测精度应符合要求。

现场监测周期为从基坑降水开始至地下基础结构施工至±0.000 结束。以现场 2# 楼监测点 S29 和基坑边监测点 A2 为例,2#楼点 S29 累计沉降量 10 mm;通过对边坡位移监测点的监测,其中监测点 A2 最大水平位移为 12 mm,最大竖向位移为 12 mm。S29 累计沉降量如图5 所示,A2(X、Y 轴)累计位移量如图6 所示。

根据 GB 50497-2009《建筑基坑工程监测技术规范》中 8.0.4 要求,一级基坑及支护结构水平位移监测报警值为 10~20 mm,竖向位移监测报警值为 10~20 mm;对比监测结果,基坑周边建筑物累计沉降量、基坑边监测点水平位移和竖向位移均在监测报警值范围内,基坑处于受控状态。

图5 S 29 累计沉降量

图6 A2(X、Y 轴)累计沉降量

6 结 语

根据周边复杂环境条件,本工程分别采用了悬臂桩、桩锚结合、冠梁上部设挡土墙、钢管桩等支护形式的联合支护措施,有效地解决了湿陷性黄土地区周边高层建筑物基础与结构外墙距离过小造成的结构施工与深基坑支护的矛盾。实践证明,这种综合支护措施能在确保安全的前提下,有效地降低工程造价,达到了设计要求,保证了结构工程的顺利实施,取得了较好的经济和社会效益。但此方法在施工中对不同的施工环境、场地和地层的复杂多变,具体的支护形式选用仍需进一步研究。由本工程实例,采用多种支护形式的联合支护方案,可以充分发挥各种支护形式的优势,达到方案可靠、经济合理、施工安全的目的,可为类似工程提供参考。