“放管服”背景下高校科研监管行为演化博弈分析

许敏 濮郁卉

【摘 要】 国家“放管服”改革在高校科技创新领域稳步展开,高校在对接“放管服”改革过程中存在“会放不会管”的问题。文章对科技创新过程中科研项目管理者与项目负责人围绕下放科研自主权后的监督与执行情况进行分析,建立高校科研管理者与项目负责人对科研管理制度监管行为的演化博弈模型,得出高校合理的奖惩机制和高效的监管体系是演化稳定形成的重要因素的结论,并由此提出改革监管环境、加强风险识别、优化控制活动、强化信息沟通、健全奖惩机制的对策建议。

【关键词】 “放管服”改革; 高校; 演化博弈分析; 监管

【中图分类号】 F204;F224.32 【文献标识码】 A 【文章编号】 1004-5937(2019)04-0142-04

一、引言

党的十九大报告中明确提出要“加快一流大学、一流学科建设,实现高等教育内涵式发展”。近年来,政府和企业对科研经费的投入稳步提升,高校科研项目数逐年增加。2015年5月,李克强总理在全国推进简政放权放管结合职能转变工作电视电话会议上首次提出“放管服”概念,即简政放权、放管结合、优化服务。高校作为社会优质人才储存库与国家科技实力重点培育基地,是国家开展简政放权,优化服务改革的重要实践对象。“放管服”改革在高校治理中实现了办学自主权的下放,最终辐射到高校科研管理改革,下放科研自主权,提升科研人员的创新积极性。

目前,我国许多学者对科研监管行为投入了许多关注与研究。从宏观上多角度分析高校科研管理现状、机制与改革路径。金文哲等[1]探讨了高校科研监管有其自身特殊性,需从监管理念、模式、方式、过程、环境等方面树立危机意识,建立长效监管机制。邹毅[2]从高校科研腐败的93起案例出发,分析高校科研管理廉政风险产生的原因,划分廉政风险等级和分布依据,并基于此提出管理体制改革建议。在科研管理路径优化的研究中,多数学者将研究视角聚焦于科研经费监管。戴智华等[3]从国家重点实验室视角,分析科研经费内外部环境主体,提出高校科研经费内外部协同监管机制。申笑颜等[4]将博弈论引入高校科研经费监管过程,探讨高校科研经费监管策略选择。综上所述,目前高校科研管理监管行为研究主要集中于理论探讨阶段,且多集中于科研经费监管角度,对项目监管与经费监管相结合的研究较少。基于以上分析,本文主要探讨高校科研管理实施“放管服”改革后科研监管与执行情况,建立高校科研管理者群体与项目负责人群体关于科研管理制度监管执行行为的演化博弈分析模型,并讨论两者在“放管服”改革过程中的相互关联与制衡的演化稳定策略。最后,基于科研管理内部控制视角提出高校在科技创新“放管服”改革中的对策建议。

二、高校与项目负责人关于科研监管行为的演化博弈

(一)“放管服”改革中高校科研监管现状

“放管服”改革提出之后,各级政府及高校关于简政放权、放管结合的理念有了较深的认识,高校通过实施统筹监管权规范科研项目实施,方便绩效评价,使科研项目有序规范进行,从而增加双方收益。项目负责人通过实施创新自主权,在高校简政放权过程中发挥自身主观能动性,从而提高创新积极性,提高科技创新效率。其中高校监管行为与项目负责人行使自主权间的策略选择也是该政策得以在高校顺利实施以及发挥科技创新效率最大化的关键。但在改革实施过程中高校缺乏有效的监管机制和完善的监管方式,造成监管漏洞,成为简政放权改革过程中的软肋。高校在科技创新简政放权改革过程中仅重视事后监管,无法预防风险,在不同程度上存在一些监管问题,如监管意识、监管手段、监管保障等。部分高校在科研自主权下放到项目负责人后,就放任其自主发挥,对其行使自主权过程不闻不问,存在“会放不会管”等问题,造成了流于形式的监管现象发生。基于以上现状,本文通过博弈模型的构建探寻“放管服”背景下高校科研监管策略。

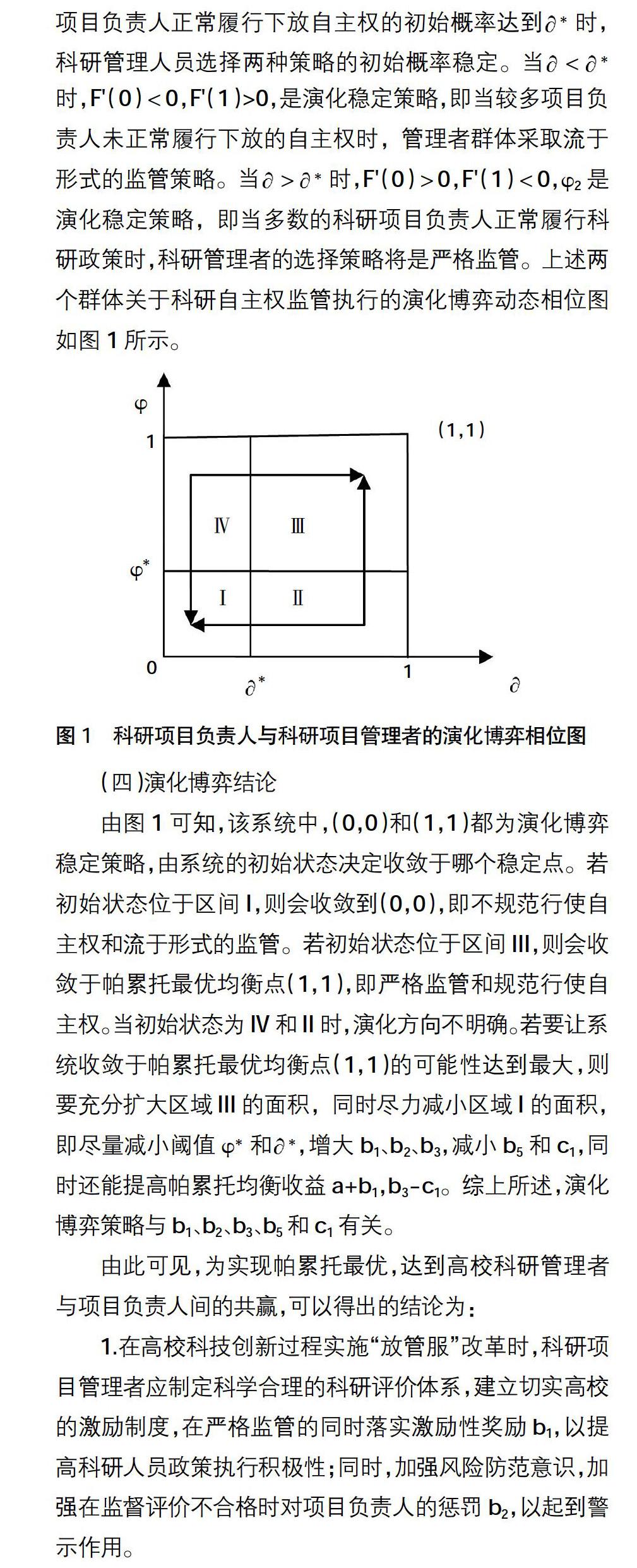

由此可见,为实现帕累托最优,达到高校科研管理者与项目负责人间的共赢,可以得出的结论为:

1.在高校科技创新过程实施“放管服”改革时,科研项目管理者应制定科学合理的科研评价体系,建立切实高校的激励制度,在严格监管的同时落实激励性奖励b1,以提高科研人员政策执行积极性;同时,加强風险防范意识,加强在监督评价不合格时对项目负责人的惩罚b2,以起到警示作用。

2.高校科研管理者还应建立长效督查机制,实行多位一体的督查制度,从而降低监管成本c1;同时科研管理者应增强社会责任意识,加强自我规范与自身约束,降低在监管不力情况下对意外收益b4的期望,关注并提高对长期社会收益b3的期望值。

3.科研项目负责人应树立责任意识,享受自主权下放政策福利,正确对待科研管理政策,以减少项目团队不合理执行政策所带来的惩罚b2,降低对自身自主权行使过大带来的期望值b5。同时,科研项目负责人应带领团队积极追求正当的激励性奖励b1,在政府和高校实施“放管服”改革过程中提升自身科技创新积极性,从而与高校科研管理者一同提升高校科技创新效率。

三、对策与建议

在高校科研管理者与项目负责人有限理性条件下,运用演化博弈的方法,建立两者间的演化博弈模型,通过对复制动态方程与最终演化稳定策略的分析,发现合理的奖惩机制和高效的监管体系是最终演化稳定形成的重要因素。本文根据以上分析,结合高校科技创新“放管服”改革背景,从科研监管内部控制角度提出以下建议:

(一)改革监管环境,精准对接政策

根据新制度经济学中的制度变迁理论分析,高校相关部门在国家及各级政府部门提出改革意见后,应充分分析政策,因地制宜,修订、完善科研管理制度和校内内控制度并循序渐进地实行改革。只有对国家“放管服”改革有了全面深入的认识,才能积极主动地开展高校“放管服”改革,将政策应用于高校治理整体而不拘泥于高校科技创新这一分支。高校需协调处理好改革中的主体与客体、放权与监管、目标和措施之间的关系,把握简政放权尺度,增强责任意识,细化制度,防止规避责任,防止简单任务复杂化。努力做到既简化高校科研管理流程中的办事程序、扩大科研工作者自主权限,又不削弱高校对整体科研工作的监管效果,确保科研管理工作有效性和规范性,促进各项科研管理工作有序进行。及时按照制度规定完成自主权下放,把握统筹权尺度,理顺科研项目管理与监督检查的关系。在制度改革后及时做好宣传工作,提高项目负责人对科研项目的归属认识。

同时,强化高校内部监管信息系统,实现多部门的无纸化高效监管。体会高校“放管服”改革精神,简化办事流程,借助数据系统实现信息资源整合与利用。发挥互联网时代优势,建立融合科研项目申报、科研经费预算、科研财务报销、科研项目结题审计等内容的综合性线上科研平台,方便各部门和科研人员对科研项目的管理与执行。

(二)加强风险识别,重视风险防控

对科研管理过程中风险的有效防范是政策落实的根本。科研项目承担单位需明确自身为管理监督的责任主体,树立法人责任制[5],把握高校管理統筹权与内控风险防范。

在科研管理改革中,不能一味追求“放”,更要把握好“管”和“服”。管理到位和服务跟上才能使高校接住下放的自主权。在国家出台科技创新意见及高等教育简政放权政策建议以后,高校施行科研管理政策有据可循,极大地降低了制度风险,但仍需注重其下放自主权后的内控风险,需建立科研项目管理过程中的风险识别机制,从科研管理各环节找到风险防控点,提出预防应对措施。

在“放管服”改革政策基础上建立全方位配套措施,优化服务,扩充科研复合型人才。加强科研财务管理人员培训,深度解读政策。聘用专人为各科研项目组配备科研财务助理,普及科研管理制度,倾听科研人员意见建议,解答科研人员在预算填报、科研经费报销,设备购置与处置过程中的问题。

(三)优化控制活动,加强事前、事中、事后监督

高校应做好事前、事中、事后监督工作。事前设立专门科研经费管理部门,财务人员对项目预算进行审议并提供咨询,重视预算编制。科研项目管理部门在项目申报阶段做好可行性论证。事中加强信息公开,实行公务卡结算制度,提升支出透明度。通过综合科研财务平台把握经费动态。纵向科研项目中期出现重大事项变更时,需执行严格审批程序。事后做好项目验收工作,纵横向科研项目部门均参与科技成果验收。对科研项目完成情况进行综合评价,做好结题审计,及时做好科研经费财务决算,将科研经费预算执行情况纳入对项目的整体考核指标中。

政府部门对高校科研管理改革创新与内部控制工作进行严格督查,将督查情况进行通报,督查结果纳入信用管理,与项目承担单位未来的间接费用核定、结余资金留用、项目设备处置等挂钩。审计机关要依法开展对政策落实情况与财政资金的审计监督[6]。高校要强化自我约束与自我规范,多部门联合开展监察工作,多位一体制定监督制度。科研团队需树立责任意识,积极配合高校审计监督和项目评估,认真履行“放管服”改革政策。同时可开展科研项目自查工作,促使团队内科研人员规范诚信使用科研经费,及早发现隐患降低违规风险。

(四)强化信息沟通,打通监管环节

高校应定期开展科研管理工作阶段性总结会议,强化信息公开,畅通沟通机制。注重多部门统筹,多位一体制定管理政策,科技、财务、审计、人事多部门联合管理,防止机构内部权力分配不均,部门职能出现重复。实行科研管理部门内部轮岗制度,避免因工作量加大,工作内容单一造成的职业倦怠感。定期举办部门交流活动,财务部、科技部、人事部门等与科研人员共同交流“放管服”改革进程与实施动态,倾听科研人员和科技管理人员对当前科研机构设置等方面的意见与建议,及时调整政策,对接群众需求。

(五)健全奖惩机制,建立分类评价

演化博弈过程中博弈双方动态演化过程,充分说明合理有效的激励机制对实现系统稳定起重要作用。高校科技创新“放管服”政策对科研人员创新积极性的提升离不开对科研人员与科研项目的有效激励与评价。国家和各省市政府在科技创新领域发展改革意见中均重点提出完善人才分类评价与支持机制。基于“放管服”改革指导思想建立科学的科研人才考核评价制度,保障和鼓励高等院校科研机构进行科技创新。

高校建立切实有效的激励制度是提高科研人员创新性的有效手段,包括绩效激励和股权激励[7]。高校应建立灵活的绩效激励制度,各部门联合推出科技创新基金,对从事重大科研课题、有突出成就的科研人员进行奖励。对符合本校发展需求的科研团队进行政策倾斜,在科技成果考核、水电费减免、基础设备处置等方面下放一部分自主权,给予一定政策倾斜,调动科研团队积极性。

【参考文献】

[1] 金文哲,李汇一,宋雨婷.浅议高校科研监管的危机及防范[J].中国高校科技,2015(5):16-17.

[2] 邹毅.高校科研经费监管机制优化路径[J].教育评论,2017(12):56-61.

[3] 戴智华,李昕荣,刘芳芳,等.高校科研经费协同监管机制构建路径研究——以国家重点实验室为例[J].实验室研究与探索,2016,35(3):250-254.

[4] 申笑颜,张岩,朱启文.高校科研经费监管的演化博弈分析[J].科技管理研究,2013(2):77-80.

[5] 田建芳.财务监管下高校科研经费管理制度革新[J].财会通讯,2014(9):55-57.

[6] 财政部,科技部,教育部,等.关于《进一步做好中央财政科研项目资金管理等政策贯彻落实工作》的通知[A].财科教〔2017〕6号,2017.

[7] 江苏省人民政府.关于加快推进产业科技创新中心和创新型省份建设若干政策措施的通知[A].苏政发〔2016〕107号,2016.