基于RMP分析的渭南市盐碱地特色休闲农业旅游开发*

罗文哲,陈远生,李运生,刘华先, 2

(1.中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101; 2.中国科学院大学,北京 100049)

0 引言

休闲农业是融生产、生活和生态功能为一体的现代农业新型产业形态,也是现代旅游新型消费业态。我国休闲农业先后经历了萌芽期、起步期、成长期和加速期[1-2],呈现出蓬勃发展的态势,正成为农业农村经济新的增长点。2018年“中央一号文件”指出,在提升农业发展质量,培育乡村发展新动能中,实施休闲农业和乡村旅游精品工程是构建农村一、二、三产业融合发展体系的重要环节。现阶段,国内学者对休闲农业的概念与特征[3-4]、发展模式与类型[5-11]、规划与空间结构[12-20]和问题与对策[21-26]做了大量研究,也有学者从休闲农业的需求主体角度调查游客的旅游动机[27]和满意度[28-29],还有一部分学者通过采用层次分析法[30]、因子分析法[31]、数据包络分析法[32]等方法构建评价指标体系,评价发展休闲农业的资源条件、经济实力和综合发展水平,为今后我国休闲农业的发展方向提供了指导方法和实践案例。

陕西省于2017年提出加快发展休闲农业助推产业扶贫的意见,尽管全省休闲农业发展呈现速度快、布局优化、质量提升、领域拓展的良好态势,但地区资源潜力挖掘不足,产品同质化现象仍较为严重。渭南市位于陕西省东部,水资源充足,气候条件优越,具有得天独厚的农业生产条件,然而近年来受盐碱地的影响,农业生产和农业旅游的发展都面临威胁。虽然大部分学者对盐碱地的研究主要集中在盐碱地改良上[33],但也有学者提出了盐碱地生态园区和盐碱地旅游[34],为盐碱地发展提供了新思路。因此,盐碱地改良是集绿化科技推广、生态环境教育和旅游开发潜力于一体的工程,通过开发盐碱地特色休闲农业旅游,探究盐碱治理区产业化改良的新途径,从而丰富渭南市农业产业结构,延长产业链,提升休闲农业旅游的生态知识内涵,普及生态环境意识教育,力求实现经济、社会、生态效益的协同提升。

休闲农业旅游的发展以农业资源、农业景观和农村环境为基础,然而农业资源应用广度和深度不够是普遍存在的问题。开发渭南市特色盐碱地休闲农业旅游能够挖掘农业资源内涵,丰富农业旅游类型,盐碱地改良中包含的生态环境保护教育、绿化科技知识能够强化旅游发展中农业保护和环境保护概念,从而拓展改善恢复利用农业资源的广度,还能挖掘农业文化和生态环境意识教育的深度。鉴于此,文章通过对渭南市旅游资源、旅游市场和旅游产品的分析,提出涵盖环境文化教育的盐碱地特色休闲农业旅游开发策略,从而促进特色鲜明的农业产业发展,带动农村经济,有效推进一、二、三产业融合发展。

1 调查区域和研究方法

1.1 调查区域

渭南市位于陕西省关中渭河平原东部,被称为陕西省的“东大门”。东濒黄河,与山西、河南毗邻,西与西安、咸阳相接,南接秦岭与商洛为界,北靠桥山与延安、铜川接壤,位居新亚欧大陆桥的重要地段,是中原地区通往陕西的咽喉要道,也是丝绸之路经济带起点的关键组成部分,历史文化悠久,拥有戏曲、皮影等多种文化旅游资源。

由于地处渭河、洛河、黄河3条河流的交汇处,渭南市农业发展的地理条件和水资源条件极为便利,随着旅游业的迅速发展,休闲农业旅游也迈入黄金发展阶段。然而三门峡水库的淤积导致河床抬高,大片农田地下水位提升,土壤盐分表聚,形成盐碱地,严重影响渭南市的农业生产和休闲农业的发展。因此,将盐碱地改良的绿色技术工程和生态环境教育知识融入渭南市休闲农业旅游是开发特色旅游产品的关键和机遇。

1.2 研究方法

昂普(RMP)分析是我国学者吴必虎在2001年针对区域旅游开发提出的一种产品创新分析模式[35]。区别于传统的单一资源导向型和市场导向型的旅游资源开发理念[36],将资源(Resource)、市场(Market)和产品(Product)3方面综合考虑分析,确定以旅游产品为核心内容,体现地方资源特色,符合市场需求的开发策略。该文基于RMP分析理论,对渭南市的休闲农业旅游资源、旅游市场和旅游产品进行分析,提出渭南市盐碱地特色休闲农业旅游开发思路。

2 渭南市盐碱地特色休闲农业旅游RMP分析

2.1 R(资源)分析

旅游资源是指自然界和人类社会凡能对游客产生吸引力,可以为旅游业开发利用,并可产生经济效益、社会效益和环境效益的各种事物和因素[37]。休闲农业旅游是农业和旅游业融合发展的趋势,以农业生产为基础,休闲旅游为目的,利用农业生产环境和农业景观,提高农村餐饮服务、交通服务以及住宿服务的经济效益,实现农业资源可持续开发利用的环境效益,达到农村经济转型的社会效益。渭南市是我国农业大市,是西北最优越的农业生态区,具有丰厚的农业资源,随着科技的发展,盐碱地潜在旅游资源得以利用,并且旅游业是渭南市发展社会经济的支柱产业,开发盐碱地特色的休闲农业旅游前景可观。

2.1.1 渭南市休闲农业旅游资源

近年来,渭南市政府加强对农业资源的利用,不断挖掘休闲农业旅游的潜力,高度重视地区休闲农业旅游的发展,打造具有代表性的旅游项目。结合2003年国家质量监督检验检疫总局颁布的《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T18972-2003)[37],相关学者采用国标法,将休闲农业资源划分在乡村旅游资源的主类中[38],渭南市休闲农业资源分为观光型、品尝型、购物型、务农型、疗养型和科教型(表1)。

渭南市休闲农业旅游资源极其丰富,以观赏型、品尝型、购物型和务农型为主,疗养型休闲农业园区虽有代表,但起步较晚,而基于农业文化和生态环境科普教育的休闲农业尚未合理开发。整体上看,各种功能类型的休闲农业园区呈现一定的失衡性,地区特色资源挖掘不足,科教型休闲农业旅游仍是今后开发的重点。

表1 渭南市休闲农业旅游资源分类

2.1.2 渭南市盐碱地潜在旅游资源

盐碱地旅游资源以改良过程中的绿色科技工程为基础,以保护农业文化和加强生态环境教育为主要载体。合理的旅游开发能大大提高盐碱地地区的经济效益,富含生态环境教育的旅游资源提升旅游从业者和游客的保护生态环境意识,从而发挥盐碱地特色休闲农业旅游的生态效益。目前,渭南市盐碱地主要分为盐碱洼地和盐碱滩地两种,当地主要利用排水渠排水洗盐的水利设施应对威胁,但效果甚微,盐碱地范围呈扩大趋势。为了改善这一现状,合理利用植物群落配植和现代生物技术、加强耐盐植物品种的筛选应用必不可少。通过平整土地、种植耐盐作物、修剪方田等一系列农业工程技术和生物技术措施后,卤阳湖盐碱地的土壤质量明显改善,农作物产量提高,更为休闲农业旅游的发展增添新的亮点,实现了生态效益、经济效益和社会效益[39]。除卤阳湖外,渭南市大面积盐碱地仍有待治理,基于盐碱地改良的农业文化和生态环境教育是开展绿色科技工程,发展特色休闲农业旅游的潜在资源。

尽管我国休闲农业旅游以彰显浓郁的乡村民俗、体验乡村生活为主要内容,以满足城市居民回归自然,享受田园惬意生活为需求,但各地内容大同小异。盐碱地特色休闲农业旅游暂时没有典型示范地,这不仅是盐碱地改良实现经济效益的途径,也是推动农村信息化、科技化的建设的新机遇。渭南市盐碱地特色休闲农业旅游的开发可以缓解盐渍化对当地农业生产的危机,带动旅游产业的发展,向其他面临贫瘠土地改良发展的地区提供经济、生态方面的经验,为今后探索各色休闲旅游模式提供借鉴,将休闲农业旅游和自然生态环境、可持续发展相结合,从整体上凸显我国休闲农业旅游的特色、提高竞争力,有效地推进不同区域的经济发展。

2.2 M(市场)分析

2.2.1 全国休闲农业旅游市场分析

“十二五”以来我国休闲农业旅游已经成为经济社会发展的新亮点,截止2015年年底,接待游客超过22亿人次,营业收入超过4 400亿元,从业人员790万人,包括630万农民从业人员,带动550万户农民受益[40]。休闲农业旅游品牌培育工作的推进,提高了全社会对休闲农业旅游的认知度和接受度。通过对北京、湖南、广东地区的市场调查,发现以家庭教育为目标的休闲农业旅游群体占28.1%[41],说明随着游客旅游观念的改变,休闲放松、探索娱乐不仅仅是唯一目标,科教型的休闲旅游市场前景光明。

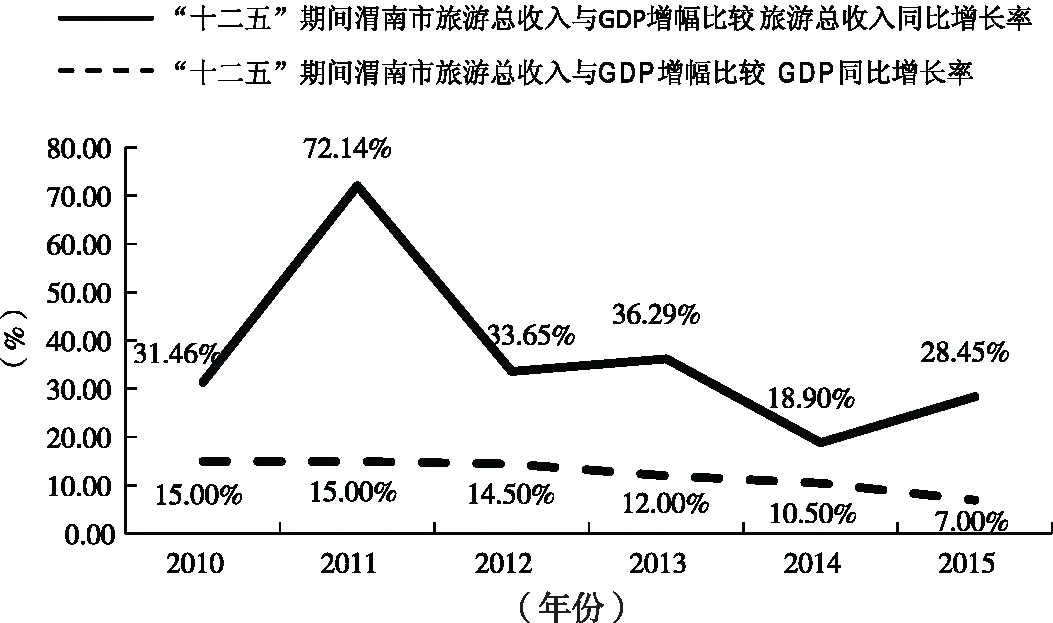

图1 “十二五”期间渭南市旅游总收入与GDP增幅比较

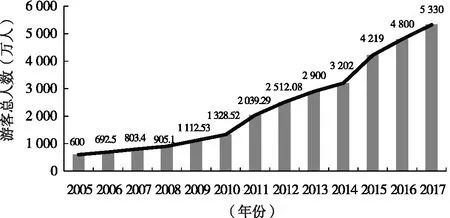

图2 渭南市游客人数趋势

2.2.2 渭南市休闲农业旅游市场分析

2015年年底,陕西省休闲农业经营主体达到1.1万个,接待游客达8 000万人次,营业收入61亿元,从业人数11.6万,其中农民就业人数11万,占总体的94.8%。渭南市到2015年已建成旅游点1 500多个,星级农家乐有150多家,国家级示范点3个。同时,饭店业接待能力全面增强,拥有不同类型旅游住宿设施1 267家,总床位达7.050 5万张。旅行社数量大幅增加,既方便民众出行,也扩大了全市游客招徕能力。以休闲农业旅游为主的旅游业已经成为渭南市经济增长的重要引擎产业,“十二五”期间,旅游总收入增长速度明显高于同期GDP增长速度(图1)。

根据渭南市国民经济和社会发展统计公报数据,渭南市游客接待量从2005年的600万人次,增长到2017年的5 330万人次(图2),增长速度较快,且增幅呈加快趋势。

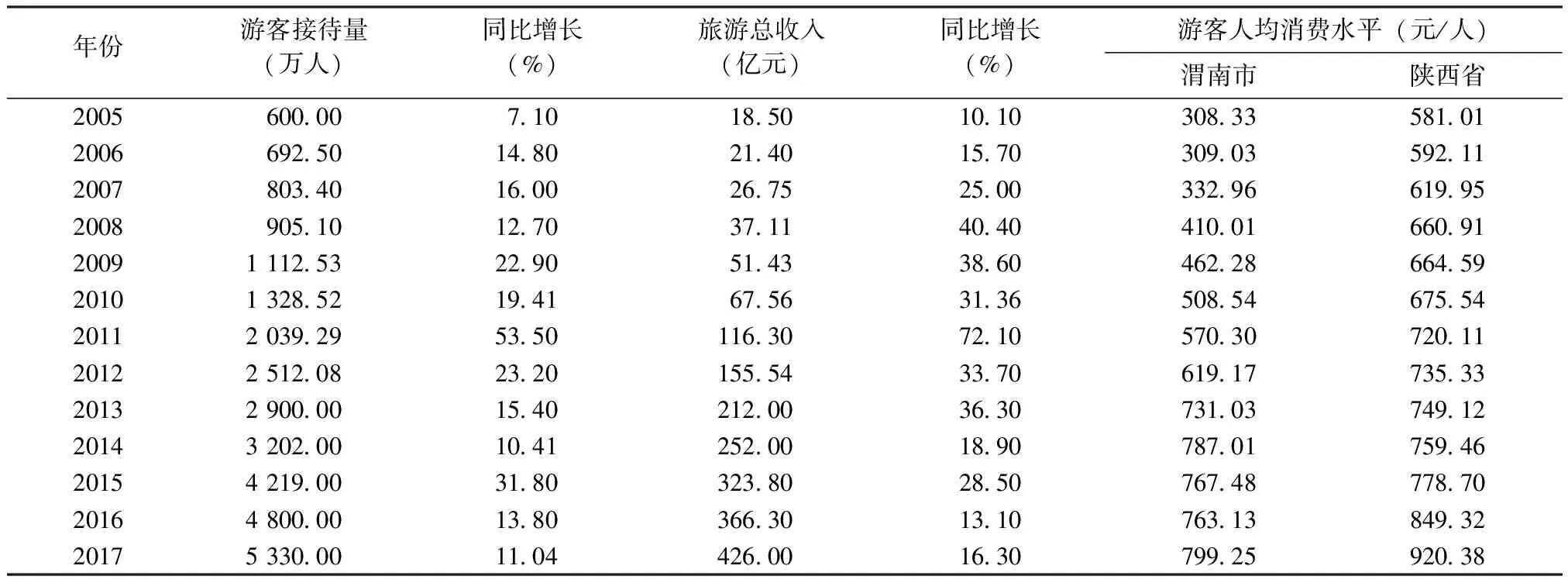

目前,大部分到渭南市的游客以观赏为主,且停留时间短,重游率较低。自2005年,虽然游客人均消费水平不断提高,但与陕西省相比,仍存在差距(表2),旅游经济效益有待提高。应加大对渭南市农业文化和生态环境教育旅游内涵的深度挖掘,积极拓展独具特色的盐碱地休闲农业旅游市场。

表2 2005—2017年渭南市游客接待量与旅游收入对照

图3 渭南市客源市场分级

图4 渭南市盐碱地特色休闲农业旅游开发整体构想

2.2.3 市场定位

尽管渭南市休闲农业旅游市场不断扩大,但由于在全国的知名度有限,目标客源市场定位为陕西省、河南省和山西省。以渭南市中部大荔县为中心,依据距大荔县驾车时间1h、3h和5h,划分一级、二级和三级客源市场(图3),规划2—3日短途特色休闲农业旅游。近期以传统观光型休闲农业旅游为主导市场,以农业文化教育和生态环境教育等科教型旅游为重点。中长期以绿色科技工程,农业生态旅游为市场重点,开拓渭南市盐碱地特色休闲农业旅游市场。

2.3 P(产品)分析

在现有休闲农业发展的基础上,突出盐碱地生态改良概念,是渭南市今后将土地修复利用和休闲农业结合发展的一大特色。根据渭南市两种盐碱地类型——盐碱洼地和盐碱滩地不同成因,盐碱洼地采用以基塘系统为主的综合改良技术,盐碱滩地采用“高效灌溉淋盐+振动深松整地+微生物菌肥施用+绿肥—水稻轮作模式”的综合改良技术,并以此发展盐碱地水塘养殖体验和盐碱地科教文化体验的休闲农业旅游。

2.3.1 盐碱地水塘养殖体验游

在盐碱洼地的改良中,“基塘系统”是最主要的改良技术,根据生态学原理与经济学原则规划、实施和建设。洼地是一个生态单元,根据洼地内部自然条件的差异,将水体功能区和陆地功能区分开,达到水陆相互促进、综合利用的复合生态系统。其中水体功能区部分包括鱼种培育和咸水鱼示范区、成鱼养殖区、藕塘或水稻田、蟹池,陆地功能区为果、粮、棉区,在此基础上发展的休闲农业旅游以现代化农业区和水塘养殖体验为核心。

依照基塘系统的设计,将咸水鱼示范区打造成开放体验区,供游客参观,亲自体验咸水鱼的养殖,划分小部分区域供游客打捞体验。由此,将水域水质特点以及养殖特点贯彻到基塘系统的建立中,增加游客的深层体验。在台田部分,增加传统休闲农业中采摘园一系列观光体验区,将耐盐作物与农业种植相结合,打造现代农业区发展。优质果品种植带:以葡萄和苹果为主,结合多种类型的果品种植,提升种植技术; 设立设施蔬菜种植园:利用设施农业及温室效应生产反季节蔬菜; 建立休闲农业示范区:利用自然景观造景,形成养殖、种植、观光为一体的农业示范区。

2.3.2 盐碱地科教文化体验游

在盐碱滩地的改良中,主要采用“高效灌溉淋盐+振动深松整地+微生物菌肥施用+绿肥—水稻轮作模式”的盐碱滩地综合改良技术。在该种类型的改良中,技术设计理念体现得尤为重要,打造盐碱地改良的科技文化体验馆,以盐碱地改良知识科普和科技体验为核心。

盐碱地成因、危害以及改良为主要内容贯穿整个科技体验馆。在馆内划分四大区域内容,分别体验高效灌溉淋盐、振动深松整体、微生物菌肥施用和绿肥—水稻轮作模式。在高效灌溉淋盐体验中,深入了解强排强灌的抽咸、淋洗的过程,并设计系统模型加深参观体验效果; 在振动深松整地技术中,模拟振动深松作业和平整土地过程; 在微生物菌肥施用中,了解什么是微生物菌肥以及微生物菌肥对土地的改良效果; 在绿肥—水稻轮作模式中,主要介绍耐盐绿肥的筛选和盐碱地水稻种植的选择和过程。通过模型和具体实施地区的体验,使游客更加深入地了解到渭南盐碱地的概况,为贫瘠土地的修复利用发展提供新思路。

在盐碱地特色休闲农业旅游产品的设计中,将盐碱地改良技术内容融入旅游,作为科教型休闲农业。由此,渭南市的盐碱地改良不仅仅是恢复农业土地的种植能力,更是科技与旅游业的发展相结合,真正达到产学研一体化,产业链条不断完整。在经济发展中保护生态环境,在保护生态环境中实现经济的增长,实现“绿水青山就是金山银山”的发展理念。

2.3.3 综合旅游产品开发

盐碱地特色休闲农业旅游产品的开发需要整体的区域观。综合渭南市当地的人文资源、自然资源和社会资源,为旅游市场提供特色的农业文化和生态环境教育理念,提高旅游产品的丰富性,满足旅游者日益增长的学习教育需求。打造渭南市“盐碱地农业文化”、“盐碱地改良生态环境教育”、“果蔬采摘”、“花卉欣赏”和“观光体验”为一体的特色综合型农业旅游。

2.4 RMP分析整体构想

通过R(资源)分析、M(市场)分析和P(产品)分析,渭南市特色休闲农业旅游开发的整体构想。

通过RMP分析,渭南市休闲农业旅游迈入发展的黄金时期,并且随着盐碱地绿色技术工程的治理,农业文化和生态环境教育是科教型休闲农业旅游的潜在资源,结合渭南市盐碱地改良现状,提出水塘养殖体验游和科教文化体验游的思路。尽管大面积盐碱地给渭南市的发展造成困扰,但改良技术的进步给休闲农业旅游发展带来了有特色的潜在资源,发展科教型休闲农业旅游是渭南市融合生态环境教育,发展特色旅游的指导方向。

盐碱地资源作为新型旅游资源单独开发难以打开广阔的市场。要加强盐碱地特色休闲农业旅游与知名景区的联合开发,同时拓展旅游宣传的方式,打造特色旅游品牌,营造具有生态环境保护教育的旅游氛围。针对乡村旅游从业者意识较弱的现状,提高从业者的素养。并制作丰富多样的生态教育普及宣传册,加深游客对环境问题的认识,在一定程度上提升游客旅途的环保意识,实现旅游生态的目标。

3 结论

随着城乡居民收入的提高,我国休闲农业旅游发展迎来了难得的历史机遇,各级政府鼓励、引导和支持政策为良好的发展提出了更高的目标和要求。但在发展过程中,项目建设同质化现象严重,旅游模式替代性强,生态环境保护概念弱仍是各个地区亟待突破的重点。该文以渭南市盐碱地为例,提出生态环境治理工程与旅游开发相结合的模式,以期今后休闲农业旅游的特色能融入更多绿色科技工程、农业文化和生态环境教育,也为科教型休闲农业旅游的发展提出建议。

3.1 明确以农业为基础的产业定位

休闲农业旅游以农业生产、农业景观为基础,在发展过程中保护传承农业文化,不断挖掘农业生产中的潜在资源,提升农产品附加值是休闲农业旅游发展的基础。在保护农业发展的前提下,结合农村各类物质资源的优势,延伸农业产业链,开展农业+旅游,规划符合地区特色的旅游产品。同时提高农业经营者的科学文化水平,加强农业经营者的培训,提高农业从业者的二、三产业收入。

3.2 坚持以生态教育为导向的发展方式

休闲农业的发展离不开生态教育。在生态修复的过程中挖掘绿色健康、环境保护的知识资源,将其融入旅游产品。休闲农业旅游经营者及时关注生态保护方面的优惠政策,利用废地、荒地打造休闲农庄,同时旅游产品规划者将生态教育的理念融入产业发展。不仅可以提高游客的生态环境保护认知,还利于我国生态环境的治理,也是今后探索环境保护和产业融合发展的重要内容。