高粱和玉米秸秆腐解过程的红外光谱研究

刘佳琪,郭 珺,武爱莲,董二伟,王劲松,王立革,焦晓燕

(1.山西大学生物工程学院,山西太原030006;2.山西省农业科学院农业环境与资源研究所,山西太原030031)

作物秸秆作为一种宝贵的有机农业废弃物资源,存在着回收利用率低、破坏农田生态平衡和污染环境等问题。如何高效的处理和利用农作物秸秆已然成为了农业生产、环境保护所要解决的迫切问题[1]。我国每年有超过6亿t的秸秆资源量[2],作为一种重要的有机肥源物质,秸秆中含有丰富的有机碳和N,P,K以及中微量营养元素。施入土壤后发生降解,释放出碳、氮等营养元素[3-4],能够增加土壤有机质含量,并改善土壤性质[5-6]。近几年在秸秆还田方面已进行大量的研究,结果表明,秸秆还田后对作物产量及土壤肥力产生了明显的影响[7-8]。目前,关于植物残体腐解过程的研究主要集中在养分释放、热解特征等动态变化,土壤有机质和氮素利用有效性的影响和机制,外源添加不同形态的碳氮源对秸秆腐解的影响,及不同气候、水热条件、施肥方式对土壤微生物群落代谢特征的影响方面,而关于高粱秸秆和玉米秸秆腐解特性与微生物多样性的研究却鲜少报道。

在全球范围内,玉米和高粱均是非常重要的禾谷类作物。但由于高粱具有较强的耐寒、耐瘠薄、耐盐碱、耐高温等特点[9-11],近年来被大量用于能源作物[12]和饲料作物[13],且广泛种植于干旱、半干旱地区[14],成为了应对气候变暖的作物之一[15],高粱不仅是人们不可或缺的杂粮,也是重要的饲料和能源作物。目前,高粱秸秆的分解在生物质能源转化利用方面的研究较多,而在农田利用方面的研究较少。高粱还是我国传统酿造业(酿酒、酿醋)的主要原料,高粱秸秆较玉米秸秆表现出较强的韧性,但不清楚高粱秸秆分解的特异性。

发展有机旱作是保护生态脆弱区的重要栽培措施,其中秸秆还田是重要手段之一。秸秆分解转化过程中所形成的中间产物十分复杂,且很难分离,其还田后的状态和结构变化是研究秸秆如何提高土壤质量的关键因素[16]。傅里叶变换红外光谱(FTIR)是一种定性分析的工具,能够在不破坏样本的情况下分析出秸秆在腐解过程中的主要官能团,且具有操作简便、进样微量、检测快速等特点[17]。

本研究主要以玉米为参照,研究高粱秸秆腐解过程中秸秆腐解特性,利用红外光谱分析对高粱和玉米秸秆在分解过程中的结构变化规律进行研究,探明秸秆腐解过程中结构的变化,为秸秆资源的农业利用提供理论依据,为高粱、玉米秸秆还田培肥土壤的机制研究及其高效利用提供科学依据。

1 材料和方法

1.1 试验材料

供试作物残体为成熟的高粱秸秆和玉米秸秆,包括茎秆和叶片。参照鲍士旦[18]的分析方法测定秸秆理化性质,分别为:高粱秸秆全C 569.50 g/kg,全N 7.83 g/kg,全 P 0.61 g/kg,全 K 13.60 g/kg,C/N 为72.73;玉米秸秆全 C 592.80 g/kg,全 N 7.99 g/kg,全P 0.68 g/kg,全 K16.70 g/kg,C/N为 74.23。制备土壤微生物浸提液的土壤样品分别采自于山西、贵州,山西土壤类型为潮褐土,质地为砂质黏壤土,贵州土壤类型为黄壤土,质地为黏土。并且通过平板计数法[19]测定土壤微生物区系,结果如表1所示。

表1 供试土壤微生物区系 cfu/g

1.2 试验方法

试验采用室内培养法,利用石英砂进行不同秸秆腐解试验。秸秆风干后,在50℃条件下烘干至恒质量,粉碎过筛至0.25~2.00 mm待用。土壤微生物浸提液的制备方法为:将保存在-80℃的新鲜土壤放在室温条件下解冻,在温度30℃、湿度70%的人工气候箱中培养10 d激活土壤微生物活性,然后用灭菌水以水土比5∶1的比例置于三角瓶中摇匀,以浸提土壤主要微生物,然后在温度30℃、湿度70%的人工气候箱中静置培养24 h待用[20]。取2 g过筛秸秆装入孔径为0.03 mm的长14 cm、宽4 cm的尼龙网袋中,以免培养过程中秸秆损失或秸秆中混入石英砂影响试验准确性,然后将5 mL土壤微生物浸提液接种至秸秆样品中进行培养,对调节C/N的秸秆,在装袋前以尿素调节秸秆C/N为25∶1。

试验共设8个处理:(1)贵州土壤微生物浸提液培养玉米秸秆(G+Y);(2)贵州土壤微生物浸提液培养高粱秸秆(G+G);(3)贵州土壤微生物浸提液培养调节C/N的玉米秸秆(G+Y+N);(4)贵州土壤微生物浸提液培养调节C/N的高粱秸秆(G+G+N);(5)山西土壤微生物浸提液培养玉米秸秆(S+Y);(6)山西土壤微生物浸提液培养高粱秸秆(S+G);(7)山西土壤微生物浸提液培养调节C/N的玉米秸秆(S+Y+N);(8)山西土壤微生物浸提液培养调节C/N的高粱秸秆(S+G+N)。每个处理设置20个重复。将装有接种的秸秆网袋埋入经高压灭菌2次的石英砂中,在培养过程中使用称重法定期补充水分,保持石英砂含水量为20%(m/m)。共培养90 d,在培养后第30,90天进行破坏性取样,每个处理每次取4个重复,取出的秸秆残渣样品在50℃烘干后研磨,用于红外光谱的分析。

1.3 红外光谱分析

采用傅里叶变换红外光谱仪进行红外光谱的测量。将样品研磨成微米级的细粉,混合均匀后取少量的样品装入PE管中密封待测。由于绝大多数有机物的基频吸收带都出现在中红外区,因此,选用中红外光谱,光谱吸收峰范围4 000~400 cm-1。

1.4 数据处理

采用Orgin 7.5软件进行分析和绘图。

2 结果与分析

2.1 秸秆红外光谱吸收峰归属

参照红外光谱归属[21-26]分析,秸秆腐解过程中红外光谱吸收峰变化的归属主要有:3 333 cm-1处为氢键缔合,其中包含-OH形成氢键的伸缩振动及对氨基酸中N-H伸缩振动的吸收,纤维素、半纤维素、淀粉和单糖等成分;2 917 cm-1的吸收峰为脂肪族中-CH2基团的C-H反对称伸缩振动;2 850 cm-1的吸收峰主要是甲基和亚甲基的C-H对称伸缩振动,这些基团主要来自于秸秆中的碳水化合物及脂肪族化合物。1 730 cm-1处吸收峰是秸秆中羧酸酯类化合物以及酮类化合物的C=O伸缩振动。1 602~1 646 cm-1主要为有机羧酸盐COO-1反对称伸缩振动以及木质素中与芳香环相连的C=O伸缩振动;1 507~1 602 cm-1为-COO-羧酸盐不对称振动及酰胺化合物和氨基酸的变形振动;1 507 cm-1处的吸收峰为苯环中的环伸缩振动;1 457 cm-1的吸收峰是秸秆中碳水化合物和脂肪族化合物中的-CH2基团的振动、脂肪族化合物和木质素中的-CH3的C-H不对称变形振动以及氨基酸等化合物的N-H变形振动;1 240 cm-1为木质素中C-O伸缩振动和羧基中的-OH的变形振动以及C-C伸缩振动;1 033 cm-1的吸收峰为硅盐矿物中的Si-O伸缩振动以及碳水化合物和多糖结构中的C-O伸缩振动;890 cm-1处吸收峰为纤维素及糖类的环振动。

2.2 供试秸秆样品的红外光谱特征

供试高粱和玉米秸秆样品的红外光谱特征如图1所示。二者的红外光谱基本相似,均在3 333,2 917,2 850,1 730,1 646,1 507,1 457,1240,1 033,890 cm-1处出现较为明显的吸收峰,同时2种秸秆残体在某些特征峰的吸收强度上又存在差异,高粱秸秆在2 917,2 850 cm-1处的吸收峰较玉米秸秆更强,玉米秸秆则在1 240 cm-1的吸收峰较强。

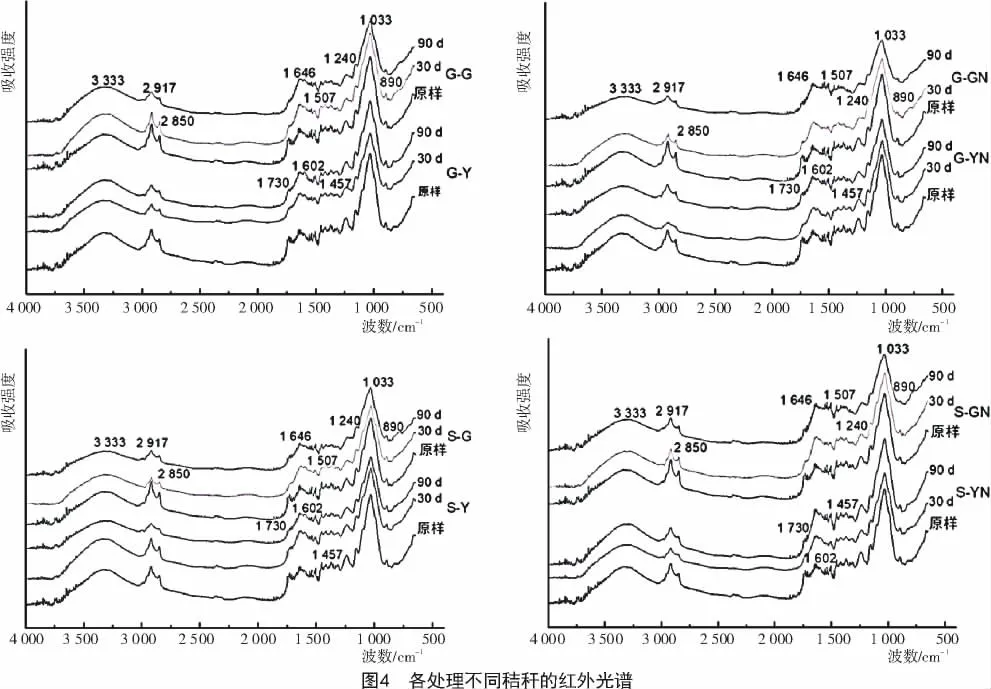

2.3 腐解过程不同处理的红外光谱变化

图2~4为不同处理在不同腐解时期(30,90 d)的红外光谱。从图2~4可以看出,高粱秸秆和玉米秸秆在各腐解阶段的红外光谱图图形基本相近,也有一些特征峰及其强度出现了变化,与秸秆原样光谱特征比较,在腐解过程中秸秆残渣的光谱特征表现为主要吸收峰强度降低,腐解后逐渐变平缓。

高粱、玉米秸秆的各处理在2 917,2 850,1 240, 1 033,890 cm-1的吸收峰强度都随着腐解过程的进行逐渐下降,而在 1 646,1 602,1 507,1 457 cm-1处的吸收峰强度则表现为先下降后增强,最终秸秆在培养后90 d与秸秆原样比较表现为降低。1 730 cm-1处吸收峰强度在腐解第30~90 d增强。

在培养后30 d,与秸秆原样光谱特征比较,调节C/N后秸秆残渣的光谱特征表现为在2 917,2 850,1 457 cm-1的吸收峰强度明显下降,890 cm-1则在30~90 d出现明显的下降,而未调节C/N比的秸秆处理在30,90 d下降强度均低于调节C/N的处理(图2)。利用贵州土壤微生物浸提液培养高粱和玉米秸秆均表现出在腐解30d时,2917,2850,1033cm-1的吸收峰强度下降幅度均大于山西土壤微生物浸提液培养的秸秆(图3)。就玉米和高粱秸秆而言,在腐解后的30 d高粱秸秆残渣在2 917,2 850,1 033,890 cm-1的吸收峰强度降低幅度大于玉米秸秆(图 4)。

3 讨论

本研究表明,在腐解过程中高粱和玉米秸秆均在2 917,1 507,1 602 cm-1的吸收峰强度下降,表明了甲基、亚甲基及酰胺类化合物含量降低[27],脂肪性减弱,氨基酸、有机酸等可溶性有机物分解,与龚报森等[28]研究结果一致。在 2 850,1 240,1 033,890 cm-1处的吸收峰强度也皆有所降低,这些吸收峰强度的下降是碳水化合物和糖类含量逐渐减少,也是纤维木质素分解的标志[29]。各处理1 730 cm-1处吸收峰的增强,说明了腐解过程中有羧酸酯类和酮类物质产生[30];而 1 507,1 646,1 457 cm-1处吸收峰强度的增强,则表明腐解过程中无机铵盐和羧酸盐的生成,羧基含量增多。试验结果与吴景贵等[29,21,31]对于有机肥和玉米秸秆腐解过程结构变化的研究结论基本一致。

无论高粱和玉米秸秆,调节C/N加剧了在2917,2 850,1 457,890 cm-1的吸收峰下降强度,这与余坤等[32]的研究“调节C/N促进了秸秆中木质素的变性,从而促进了纤维木质素的分解”一致,曹莹菲等[33]也得出了一样的结论。在腐解培养30 d时,贵州土壤微生物浸提液培养下的高粱和玉米秸秆在2 917,2 850,1 033 cm-1处吸收峰强度的下降幅度均大于山西土壤微生物浸提液培养的秸秆,表明了贵州土壤微生物浸提液培养下的高粱和玉米秸秆脂肪性的减弱和碳水化合物的分解速度要快于山西土壤微生物浸提液培养的秸秆。在秸秆的各处理中,高粱秸秆在腐解开始的30 d中在2 917,2 850,1 033,890 cm-1的吸收峰强度降低幅度大于玉米秸秆,说明高粱秸秆碳水化合物含量的降低、脂肪性的减弱速度要快于玉米秸秆,表明高粱秸秆的腐解在30 d以前要快于玉米秸秆。

4 结论

本研究结果表明,高粱和玉米秸秆腐解过程中各处理的红外光谱图图形基本相近,均表现为碳水化合物和糖类含量逐渐减少,氨基酸、有机酸等可溶性有机物分解,甲基、亚甲基及酰胺类化合物含量降低,羧基含量增多,脂肪性减弱。

调节秸秆C/N可促进高粱和玉米秸秆的腐解,与2 917,2 850,1 457 cm-1吸收峰降低有关。

高粱和玉米秸秆官能团具有相似之处,包括碳水化合物、羧酸盐、脂肪族化合物、酰胺类化合物等,在腐解进行的前30 d高粱秸秆的碳水化合物含量的降低、脂肪性的减弱速度要快于玉米秸秆,表明高粱秸秆的腐解在30 d以前要快于玉米秸秆。

贵州土壤微生物浸提液培养下的高粱和玉米秸秆脂肪性的减弱和碳水化合物的分解速度要快于山西土壤微生物浸提液培养的秸秆,表明贵州土壤比山西土壤更有利于秸秆的分解。