不同基质配比对草地早熟禾草坪成坪质量的影响

陈 诚,朱慧森,黄凤鸣,李 晶,凌 晓,王欣盼,吴玉环,马承泽

(山西农业大学动物科技学院,山西太谷030801)

草地早熟禾作为多年生冷季型根茎—疏丛型禾草,是应用范围最广、使用频率最高的草坪草之一,目前已拥有相当大的种植面积,并广泛用于草坪的生产[1-2]。传统的草坪在生产实践中存在诸多问题,比如生产周期太长、需水量大、移植方式造成对土壤的严重破坏、运输成本高等[3]。20世纪开始采用各类基质培育草坪,解决了传统草坪生产的诸多问题,其具有质量轻、便于运输、保水保肥性强、病虫害少、生产周期短等优点,并且大大减轻了传统草坪的移植对土壤的破坏。现有的文献资料与生产实践表明,基质的筛选与合理配比对生产高质量草坪尤为重要。朱淑霞等[4]研究表明,混合基质解决了单一基质重金属含量高、质量过大等问题。武良等[3]研究表明,单一有机基质的理化性质稳定性较差,影响草皮的均一性,故多采用混合基质。从20世纪40年代至今,草坪培育技术逐渐完善,在基质选用上也倾向使用环保、可循环利用的工农业废弃物等。朱淑霞等[4]、邢亚萍等[5]、付玲等[6]、李苏翼[7]、陈俊翰等[8]、于娜[9]采用废弃物,如污泥堆肥、煤渣、蘑菇渣、猪舍废弃垫料、猪粪堆肥、生物有机肥、玉米秸秆、粉煤灰等作为基质,研究草坪基质配方优化和施肥优化等,已取得相关进展。刘建秀等[10]、付玲等[6]、邢亚萍等[5]、肖昆仑[11]报道了狗牙根、结缕草、高羊茅等草坪生产基质的研究,杨玉荣等[12]、文亦芾等[13]、于娜[9]、郜慧双等[14]的研究报道中有关于草地早熟禾草坪生产的相关技术,但文献中多为包括各种草种的综合研究,专门针对草地早熟禾基质栽培研究的文献报道甚少。

本试验选取草地早熟禾为研究对象,通过使用不同的基质(废弃物、廉价的原材料等)进行草坪培育,以期获得品质优良、抗性强、色泽优美且生产成本低、节能环保的草地早熟禾草坪,为实际生产提供理论支撑。

1 材料和方法

1.1 试验材料

试验草种为草地早熟禾(Poa pratensis L.),品种为午夜。试验用基质有泥炭、菌渣、大田土、沙子、蛭石、炉渣,大田土来自山西农业大学草业科学实验田,食用菌菌渣来自太谷县巨鑫创业园区,炉渣取自山西农业大学锅炉房。将各种基质按比例混合均匀后进行装盆,装盆前盆底需铺设无纺布。部分基质需进行预处理,如菌渣晒干、敲碎,炉渣敲碎等。

1.2 试验方法

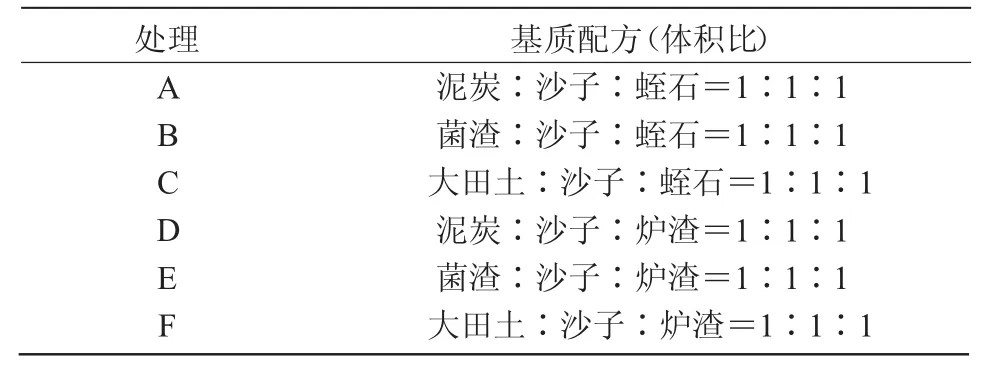

试验在山西农业大学草业科学日光温室进行,分组盆栽,共6个处理(表1),每个处理设4次重复,采用10 cm×10 cm×10 cm规格的育苗盆进行试验。每个育苗盆草地早熟禾种子播量为0.20 g(约519粒)。

表1 基质配方

试验于2017年3月8日播种,均匀浅播。在整个生长期间主要管理措施为用喷壶进行喷灌,以维持种子布局的均匀度以及灌水的均匀度,尤其在出苗前和苗期注意防止干旱胁迫。为了更好地比较不同基质生产草皮的效果,并筛选出成本最低、效果最好的基质,本试验不采取任何施肥处理。

1.3 测定项目及方法

1.3.1 出苗情况 记录每个处理的开始出苗时间,在播种后第45天记录每个育苗盆的出苗数,并计算相应的出苗率,将各组的出苗情况进行比较。

1.3.2 生长速度的测定 出苗后每个育苗盆挑选3株幼苗,并用细木签进行标记,用卷尺进行高度测量,每7 d测定一次,比较不同处理草皮的生长速度以及同一处理不同时期的生长速度。

1.3.3 根长、茎长 在播种后第75天进行测定,将整个带基质的草皮从育苗盆中取出,清洗干净并用滤纸吸水后将植株放置在白板上,并将其根茎整理好后用直尺量取根长、茎长,重复4次,取平均值。

1.3.4 生物量(干质量)与根冠比 在植株根长、茎长测量完成后,将其根、茎分离,105℃杀青1 h后65℃烘干至恒质量,之后再称质量,得到的干质量即为地上、地下生物量,每个处理重复4次,方法参照文献[15]。根冠比指植株地下部分与地上部分的鲜质量或干质量的比值,本试验中将地下生物量、地上生物量干质量相除即得。

1.3.5 高度 在播种后第75天进行测定,每个处理随机挑选30株植株,测定自然高度。

1.3.6 盖度 采用针刺法测定,每个处理重复4次,方法参照文献[16]。

1.3.7 叶片质地 用游标卡尺测量叶片的最宽处,每个处理随机挑选30株植株进行测定,方法参照文献[17]。

1.3.8 叶绿素含量 每个处理取叶片0.20 g,用研钵进行研磨,所用试剂为乙醇、丙酮等体积混合液,采用分光光度计测定,每个处理重复3次,具体方法参照文献[18]。

1.3.9 密度 采用实测法进行密度测定,记录每个育苗盆中的枝条数(单位为株/m2),每个处理重复4次。

1.4 数据分析

采用Excel 2016,SPSS Statistics 17.0软件进行数据分析与处理,多重比较采用Duncan法。

2 结果与分析

2.1 不同基质配比对草地早熟禾出苗情况的影响

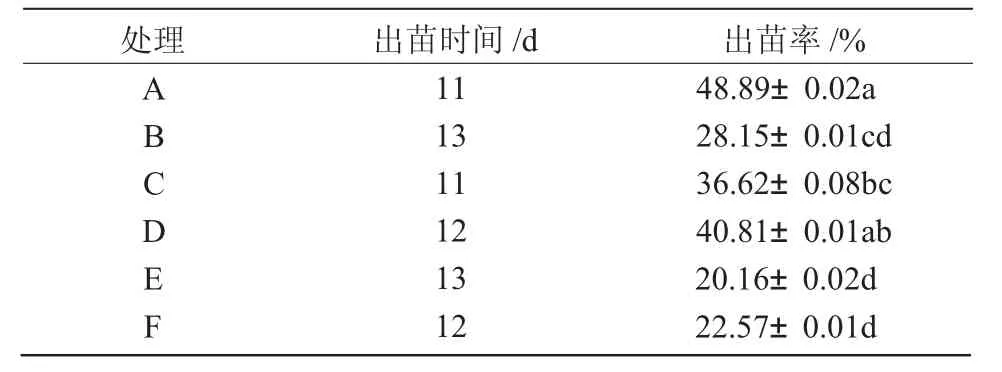

由表2可知,A,C处理的草地早熟禾种子在第11天出苗,D,F处理在第12天出苗,B,E处理在第13天出苗。从表2可以看出,盆栽试验中平均出苗率较高的为A,D处理,分别为48.89%和40.81%,A,D处理之间无显著差异,A处理显著高于B,C,E,F处理(P<0.05)。且出苗率A处理优于D处理,C处理优于F处理,B处理优于E处理。

表2 不同基质配比下草地早熟禾的出苗时间和出苗率

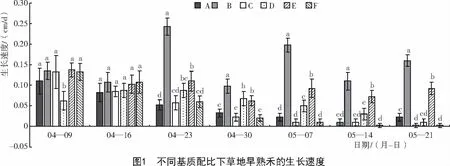

2.2 不同基质配比对草地早熟禾生长速度的影响

从图1可以看出,除B,E处理外,草地早熟禾的生长速度整体呈现逐渐降低的趋势,处理C,F的生长速度下降趋势大于A,D处理,后期基本未生长。处理B,E的生长速度呈上升—下降—上升的变化趋势,处理B在各个时期的生长速度均较快,整体生长速度最优,处理E生长速度次之。刚开始各处理差异不大,如4月9日,除D处理外,其余处理间无显著差异,4月16日各处理间无显著差异;4月16日后,各处理生长速度差异逐渐增大,B处理生长速度显著高于其他处理(P<0.05),4月23—30日,D,E处理的生长速度之间无显著差异,5月7—21日,E处理生长速度显著高于A,C,D,F处理(P<0.05)。

2.3 不同基质配比对草地早熟禾根长、茎长的影响

由表3可知,根长最长的为B处理,最短的为A处理,B处理显著高于A,C,D处理(P<0.05),E,F处理显著高于A处理(P<0.05),其余处理之间无显著差异。茎长最长的为B处理,最短的为A处理,B与E处理间差异不显著,均显著高于A,C,D,F处理(P<0.05),在茎长方面,含菌渣的 B,E处理具有显著的优势。除F处理外,其余均为根长越长,茎长也越长。

表3 草坪不同生长特性比较

2.4 不同基质配比对草地早熟禾生物量与根冠比的影响

从表3可以看出,B处理的总生物量最大,F处理总生物量最小;地上生物量最大的是B处理,为172.50 g/m2,最小的为 F 处理,为 28.25 g/m2,B处理显著高于 A,D,E 处理(P<0.05),A,D,E 处理显著高于C,F处理;地下生物量最大的是B处理,为292.00 g/m2,最小的为 F 处理,为 32.25 g/m2,B处理显著高于其他处理(P<0.05),除B处理外其余各处理之间差异不显著。B处理的根冠比最大,为1.68,最小的为E处理,为0.60,B处理显著高于A,D,E处理(P<0.05),其余处理间无显著差异。在本试验中地下生物量和根冠比均为A处理优于D处理,C处理优于F处理,B处理优于E处理。

2.5 不同基质配比对草地早熟禾外观质量的影响

从表3可以看出,高度最高的为B处理,为8.43 cm,其次依次为 E,D处理,且 B,E,D之间差异显著(P<0.05),剩余处理间差异不显著,B处理的高度优势十分明显。

从表3可以看出,B处理盖度最大,最低的为E处理,且B,D处理的草皮盖度显著高于A,C处理,A,C处理的草皮盖度显著高于 E,F处理(P<0.05),B与D处理、A与C处理、E与F处理之间均无显著差异。

由表3可知,叶宽最大的B处理显著高于其他处理,B,E叶宽均位于2.00~2.99 mm之间,坪用质量最高,而其余处理叶宽均小于2.00 mm,坪用质量较差,评价方法参照文献[17]。

由表3可知,叶绿素含量最高的为B处理,最低的为F处理,B,E处理显著高于其余处理(P<0.05),并且叶绿素含量A处理优于D处理,C处理优于F处理,B处理优于E处理。

由表3可知,密度最大的为A处理,其次为D处理,A,D处理间无显著差异,A处理密度显著高于 B,C处理,B,C处理显著高于 E,F处理(P<0.05)。将草皮从育苗盆取出观察根系时发现,含菌渣的B,E处理已有一定程度上的分蘖,而其余处理均无。并且密度大小为A处理优于D处理,C处理优于F处理,B处理优于E处理。

3 讨论

采用基质栽培草坪克服了传统草坪栽培方式所存在的诸多问题,对于草地早熟禾草坪生产来说,基质的筛选和配比尤为重要。基质配比为菌渣∶沙子∶蛭石=1∶1∶1的处理除在密度、出苗率方面不是最优外,在生长速度、高度、盖度、质地、生物量、根冠比、叶绿素含量、根长、茎长方面均表现最优,成坪质量最好。由结果可以得出,菌渣∶沙子∶蛭石=1∶1∶1处理的草地早熟禾的成坪质量优于泥炭∶沙子∶蛭石=1∶1∶1与大田土∶沙子∶蛭石=1∶1∶1的处理,表明菌渣营养物质含量丰富且其物理性质利于草地早熟禾生长,使其在各方面综合表现最优,与董雪梅等[19]研究结果一致,且与 MILSTEIN[20]、时连辉等[21]和张殿宇等[22]的研究结论“在基质栽培中菌渣经过适当的调节与变换管理可以部分代替泥炭”一致。在本试验中观察植株根系时,仅菌渣∶沙子∶蛭石=1∶1∶1处理与菌渣∶沙子∶炉渣=1∶1∶1处理的根系有分蘖,说明菌渣能促进植株的生长与分蘖,与田波等[23]的研究结果一致。因此,在其余条件相同的情况下,菌渣比泥炭土和大田土更适合生产草地早熟禾,菌渣为优良的有机基质。

良好的通气性和持水性是优良基质的2个重要特征,而基质的原材料很难同时满足这2个特征[24]。在本试验中,虽基质配比为菌渣∶沙子∶蛭石=1∶1∶1处理所生产的草地早熟禾草坪成坪质量最好,但其出苗率与密度偏低,另一含菌渣的处理菌渣∶沙子∶炉渣=1∶1∶1的出苗率与密度也较低,而含泥炭的处理出苗率最高,含大田土的处理出苗率低于泥炭,优于菌渣。其原因可能是由于在种子萌发期间,需要充分的水分供应以及适宜的温度[25],虽菌渣的容重小、质量较轻、透气性佳,但总孔隙度太高[26],持水孔隙较少[21],其持水性无法满足种子萌发期的需水量。MICHAEL等[25]、高会议等[27]、时连辉等[21]、孙彬等[28]的研究结果表明,泥炭的持水性较高,适当添加可以提高大田土和菌渣的持水性;故其还需调整含菌渣基质的基质配比以更好的满足种子萌发期所需外界条件,提高出苗率。另外,由于适宜的栽培基质pH值范围为5.5~6.5,而菌渣的pH呈中性,稍高于最适宜的标准[21]。

从基质配比为菌渣∶沙子∶蛭石=1∶1∶1、菌渣∶沙子∶炉渣=1∶1∶1处理的试验数据以及成坪效果来看,菌渣∶沙子∶蛭石=1∶1∶1处理远远优于菌渣∶沙子∶炉渣=1∶1∶1处理,且在出苗率、地下生物量、根冠比、叶绿素含量、密度方面,在其余条件相同时,均为含蛭石处理的生长效果优于含炉渣的处理,则其原因可能是由于对于菌渣来说,适合与蛭石配合形成优良的混合基质,这与张云舒等[29]、李晓强[30]的研究结果一致;另外,炉渣的pH偏碱性,虽然其营养物质较丰富,但应适当调节其用量以满足植物对生长介质酸碱度的要求,这与史正军等[31]的研究结果一致。而炉渣作为工业废弃物,具有良好的透水性,营养物质丰富,富含钾[6],若能加之应用,也有利于可持续发展和降低生产成本,但在本次试验中效果并不理想,故需继续深入研究,找到其最佳使用方式。

与杨晓华等[32]、张强等[33]所测的草地早熟禾的生长速度相比,本试验中生长速度稍低,原因可能为本试验中未进行任何施肥处理,且草皮较薄,基质中营养成分含量较低。

4 结论

本研究结果表明,B处理(菌渣∶沙子∶蛭石=1∶1∶1)生长效果最佳,菌渣无疑为本次试验中生产草地早熟禾无土草皮的最佳有机基质,蛭石为最佳无机基质。我国作为食用菌生产大国,近几年的年平均生产量已达世界食用菌总产量的80%,作为栽培基质具有容重小、通气性好、养分含量高且能在植物生长期间不断的释放养分等优点,故合理利用食用菌菌渣作为栽培基质,既能实现变废为宝、减少环境污染,也能降低草坪的生产成本,提高草坪的生长质量。而菌渣基质的出苗率与密度较低,故基质还可进一步优化,比如调整混合基质比例、调整pH等,达到更理想的栽培效果。