西秦岭北缘断裂形变运动特征与地震危险性综合分析

陈长云

引言

南北地震带是我国地震比较活跃的地区之一。西秦岭北缘断裂位于青藏高原东北缘、南北地震带北段,地质构造上属于青藏活动地块区北部、柴达木和祁连II级活动块体的边界断裂。地理上该断裂带自西向东穿过夏河、临洮、天水和宝鸡等多个县市,人口众多。历史上西秦岭北缘断裂带发生过多次破坏性地震,如143年甘谷西7¼级、734年天水7½级地震。最近的研究也表明该断裂有较高的地震危险性。例如邵延秀等认为西秦岭北缘断裂黄香沟段和漳县段发生单段破裂的可能性最大,黄香沟段和天水附近具有较高地震危险性。某专项工作组根据地震精定位和震源深度分布资料,发现在西秦岭北缘断裂带的洮河以西段和天水以东段存在小震空区,发生地震的危险性较高。2014年全国地震趋势会商认为,西秦岭北缘断裂带所在的陕甘宁交界地区和甘青川交界地区分别具有发生6级左右和6~7级地震的危险性。因此对西秦岭北缘断裂带进行强震危险背景的深入研究具有重要的现实意义。同时,西秦岭北缘断裂带两侧密集分布的GPS测站在陕甘交界地区积累了大量的观测记录,为该断裂带形变特征的分析研究提供了良好的研究基础。

图1 区域构造背景与地震活动性

目前,在西秦岭北缘断裂及其周边地区已经开展了大量的研究工作,但大多是利用地震地质资料进行研究,如断裂带的几何结构分段、晚新生代特别是第四纪以来的断裂局部段的水平和垂直运动特征以及大区域的构造综合分析等。尚缺乏对西秦岭北缘断裂系统的观测研究。现有研究工作多针对断裂带的某一段展开,缺乏系统性的认识;针对大范围区域的研究,结果大多停留在对整体趋势的简单分析和讨论层面,难以为后续工作提供详实、精确的资料。此外,对诸如西秦岭北缘断裂各分段运动变形之间的相互关系这样的基本问题,认识还不是很清晰。因此,有必要对西秦岭北缘断裂的形变运动特征进行更加深入的详细研究。

西秦岭北缘断裂构造背景与地震活动性

青藏高原的强烈隆升是印度板块与欧亚板块直接碰撞的结果,是新生代发生的重大地质事件,碰撞的结果之一是在青藏高原及其周边形成一系列规模巨大的断裂带。在青藏高原东北缘除北东东向的阿尔金断裂外,发育多条北西西向的左旋走滑断裂带,构成这一地区晚新生代以来的主要构造框架,西秦岭北缘断裂带是其中一条重要的北西西走向活动断裂带(图1)。它位于海原断裂和东昆仑断裂之间,长约250千米,第四纪晚期以来以左旋滑动为主。该断裂是我国西部地理、地貌、地质构造及地壳结构的重要分界线,也是我国主要的地震带之一,在我国西部构造格局的形成与演化中占有重要地位。

西秦岭北缘断裂带属于地震发生强度和频度均较高的地区。有史料记载以来,沿着西秦岭北缘断裂发生了8次历史强震事件,其中7级以上强震事件2次,包括如143年甘谷西7¼级、734年天水7½级地震(图2)。此外,有学者认为西秦岭北缘断裂黄香沟段包含6次古地震大震事件,复发间隔约2000年。

图2 西秦岭北缘断裂带及邻区主要活动构造与地震活动性图中①锅麻滩段;②漳县段;③鸳凤段;④天水—宝鸡段

图3 西秦岭北缘断裂及周边相对于欧亚框架的GPS速度场(1999—2007年和2009—2013年)图中①锅麻滩段;②漳县段;③鸳凤段;④天水—宝鸡段

GPS反映的断裂运动特征

研究使用的GPS数据主要来自 “中国地壳运动观测网络”位于西秦岭断裂所在青藏高原东北缘地区的GPS连续站和流动站(图3)。通过一系列数据处理,最终得到西秦岭北缘断裂及周边地区相对欧亚板块的速度场,如图3所示,能比较清晰地看出研究区在整体上有沿着顺时针方向转动的趋势。

西秦岭北缘断裂自北西向南东可分为锅麻滩段、漳县段、鸳凤段和天水—宝鸡段四条次级断裂。为了分析西秦岭北缘断裂各分段运动变形特征、更加清晰地获取西秦岭北缘断裂两侧GPS站点速度所表现出的空间特征,对不同断裂段进行GPS剖面分析,图3给出GPS剖面范围及GPS站点分布情况。利用跨断层剖面,对断裂带两侧站点速度分别进行沿剖面方向和垂直剖面方向的投影,由剖面两侧站点速度平均值之差估算断层的滑动或张/压速率,并且利用误差传播定律计算速率误差。通过投影得到的GPS站点速度分量剖面,能够直观反映由于断层发生走滑(挤压/拉张)活动造成的站点速率随着站点与断层之间距离的变化情况。

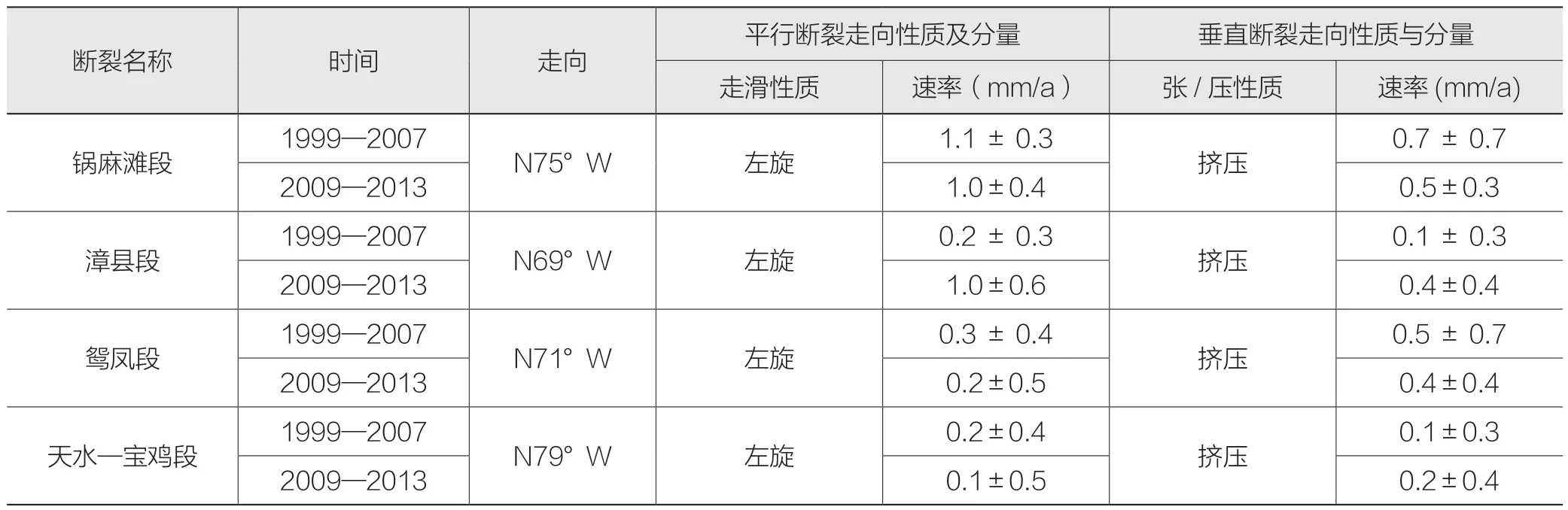

分别计算1999—2007年和2009—2013年两个时段的西秦岭北缘断裂四条次级断裂(图4)的运动特征。平行断层的GPS速度(图4a—d)表明各分段断裂均以左旋走滑运动为主;垂直断层的GPS速度(图4e—h)表明各分段断裂均表现为挤压运动特征,各次级断裂的走滑/张压速率见表1。本文计算结果中左旋走滑速率小于利用地震地质资料获取的断裂滑动速率2.1~2.8mm/a,垂直断裂运动速率与已有研究结果(0.2~0.7mm/a)基本一致。地震地质结果反映的是数千年乃至上万年尺度的平均运动,GPS反映的是近十年尺度的最新运动特征,其相对于地震地质结果偏小可能是因为断裂带在长期构造运动作用下闭锁程度增强,导致近十年的平均速率小于数千年的平均速率。

表1 西秦岭北缘断裂各分段断裂活动特征

图4 横跨西秦岭北缘断裂带次级断裂的GPS速度剖面

GPS反映的区域水平形变特征

水平速度场空间分布的不一致性是地壳形变的直接反映,而应变场是地壳形变的主要参数,是描述区域形变的重要指标,该指标不受相对坐标的影响,并且能以不同分辨率反映区域变形特征。利用GPS资料进行应变分析,可以监测研究区应变场随着时间和空间的变化过程。本文利用1999—2007年、2009—2013年期间的 GPS数据,采用最小二乘配置获得西秦岭北缘带及其邻区的主应变率场(图5),进一步分析得到应变率场反映的断裂带分段变形特征。1999—2007年主应变率结果(图5a)显示西秦岭北缘断裂及其邻区地壳变形特征主要受NE向主压应变控制。GPS应变场显示沿西秦岭北缘断裂的主应变率场具有明显的分段性,尽管西秦岭北缘断裂各次级断裂所受主压应变的方向基本一致,均为NE向,但是主压应变的量值变化较为明显,其中锅麻滩段和鸳凤段的主压应变明显高于漳县段和天水—宝鸡段。同1999—2007的结果相比较,2009—2013主应变率结果(图5b)表明沿西秦岭北缘断裂漳县段的主张应变明显增加,其他三条次级断裂,即锅麻滩段、鸳凤段和天水—宝鸡段的主应变率值仍然较小。漳县段主张应变率增加的原因可能与2013年发生的岷县漳县地震有关,震后累积能量的释放使得西秦岭北缘断裂漳县段活动性增强,闭锁程度有所降低。

西秦岭北缘断裂的深部运动变形特征

地震的发生过程是地壳运动引起区域应力—应变积累、集中、释放的过程,因此,研究地壳应变积累集中区是地震危险性判定的有效途径之一。目前除了上述利用地表应变场分析某一区域(尤其是大尺度区域)应变积累分布特征外,最主要的方法就是通过反演断层的闭锁程度与滑动亏损来研究断裂深部的应变积累程度。后者由于直接关注发震断层上的应变积累,且结果不包含断层的滑动成分,能够更有效地识别出未来强震发生的危险地段。

闭锁深度是研究断裂运动变形的一个重要参数,Savage等(1973)较早提出了断层闭锁深度的概念,他认为若断层之间存在闭锁作用,那么断层可以分为两层,位于闭锁深度以下的断层可以自由滑动,位于闭锁深度以上的断层存在闭锁作用,不能自由滑动。通常断裂闭锁深度越深,所造成的应变影响范围越大。Savage等(1973)提出一维弹性位错模型,用于定量计算目标断层的闭锁深度,将震间地表点的位移速率与断裂的长期滑动速率很好地联系起来,其关系表达式为:

式中,v为地表站点速率,b0为垂向偏移量,b为断裂长期滑动速率,D为断裂的闭锁深度,x为站点到边界断裂的距离。

在一个完整的地震周期中,断层的活动通常划分为震间、震前、同震和震后四个变形阶段,反映了一次地震的孕育、发生和结束的整个过程,其中震间期是从一次强震发生后到下一次强震发生前的时间段,在这段时间内,断裂带在某一深度范围(闭锁深度)以上处于闭锁状态,在闭锁深度以下,断裂带以相同的速度滑动。利用GPS速度场结果可以约束断裂的闭锁深度。随着断裂闭锁深度的改变,断裂周边GPS速度场的速度残差随之变化。速度残差最小时对应的闭锁深度的平均值为断层最优闭锁深度。基于西秦岭北缘断裂带周边GPS速度场结果、断裂自身的几何长度,利用上述方法分析得出西秦岭北缘断裂带的闭锁深度为19.8km±9.2 km(图6)。

图6 西秦岭北缘断裂速度残差随闭锁深度变化

西秦岭北缘断裂地震危险性综合分析

地震矩平衡原理是指震间期,同一断裂带上地震矩累积量与释放量趋于平衡。依据此原理可以评估地震矩累积率与同震矩释放率之间的关系,根据地震矩亏损量进一步估算在某一断裂上潜在发生地震的震级,进而评价一条断裂带上长期潜在的地震危险性。地震矩释放总量与震间时间长度的比值为地震矩释放率;地震矩累积率是活动块体边界断裂错动率和其面积以及地壳介质剪切模量的乘积,可以由断层面的大小(由闭锁深度和断层长度决定)、断层长期平均滑动速率和地壳介质的性质(刚度或者剪切模量)来确定。当地震矩释放率大于地震矩累积率时,超出部分称为地震矩剩余;当地震矩累积率大于地震矩释放率时,超出部分称为地震矩亏损。地震矩亏损值的大小决定了区域潜在地震危险性大小。

要精确估算一个地区的地震矩释放率、地震矩亏损和分析强震危险背景,首先需要考察该地区强震目录的完整性和可靠性。巴颜喀拉块体及其周缘的不同地区,地震记录的起始时间和完整性也不同。甘肃的天水和陇南地区自汉代开始就有6级以上地震的记载,有学者推断该地区包含东昆仑断裂带东段、岷江断裂和西秦岭北缘断裂带在内,具有约2000年的完整强震记载。结合上述分析,通过对中国历史强震目录以及相关文献的阅读,共收集整理西秦岭北缘断裂上的强震记录5个(表2)。

表2 发生在西秦岭北缘断裂带上的强震

估算地震矩释放率用到地震的矩震级,

式中,MW为矩震级,M0为一次地震释放的地震矩,单位为N·m。

我国通常使用面波震级来表示地震的震级,同一地震事件,中国地震台网提供的地震震级与矩震级不一致,因此估算地震矩释放率首先需要将面波震级转换到矩震级。沙海军等(2015)从1990—2014年中国地震台网目录和GCMT矩震级目录中选取806个面波震级大于4.5级的浅源地震数据,使用加权最小二乘方法,统计得到面波震级和矩震级的经验关系式及其标准差:

MS为面波震级。利用公式(2)和公式(3)即可估算断裂带上多次地震释放的地震矩,进一步得到地震矩释放率。

根据西秦岭北缘断裂的运动速率、闭锁深度、几何展布以及发生在各边界断裂上的强震,分别估算各次级断裂上的地震矩累积和地震矩释放,得到该断裂的地震矩亏损(表3),同时利用公式(2)计算了潜在的地震震级(表3)。

表3 边界断裂(段)的运动性质与地震矩平衡

图7 黄香沟沟口断裂作用导致的洪积扇变形

结论

基于对研究区GPS资料的分析,研究了西秦岭北缘断裂带及其邻近地区现今地壳水平运动的速度场和应变场的空间分布特征,结合断裂带上完整性强震历史目录,基于地震矩平衡原理分析了断裂带的潜在地震危险性,得到以下主要认识:

(1)利用跨断层GPS剖面分析得到,西秦岭北缘断裂各分段断裂均表现出左旋走滑兼挤压的运动特征。1999—2007年GPS跨断层剖面结果表明,锅麻滩段的活动性明显高于其他3段;2009—2013年漳县段的左旋滑动速率明显增加,可能与2013年岷县漳县地震有关。

(2)GPS应变场显示,西秦岭北缘断裂4条次级断裂所受主压应变的方向基本一致,均为NE向;但是各分段主压应变的量值变化较为明显。主压应变所表现出的分段特征与跨断裂GPS站点剖面反映的结果比较一致。 受2013年岷县漳县地震的影响,2009—2013年漳县段的主张应变率增加。

(3)总体而言,断裂带整体表现出左旋挤压特征,但分段运动特征明显。结合跨断层剖面和主应变率场反映的断裂带远场和近场变形特征,进一步分析认为,西秦岭北缘断裂4条次级断裂业已处于闭锁状态,并且存在一定的应变积累。其中天水—宝鸡段无论是平行断裂滑动速率,还是垂直断裂的挤压速率均较低,较低的活动性可能表明其在西秦岭北缘断裂4个次级断裂中闭锁程度最高。

(4)根据断裂滑动速率、最优闭锁深度,结合区域主要断裂上的历史强震目录分别估算了各次级断裂的地震矩累积和释放,通过对比分析,认为西秦岭北缘断裂地震矩亏损较为严重,存在发生8级左右地震的可能,需要关注其中长期地震危险性。