基于surfer软件和风险评估模型对场地环境的分析和评价

虞凯浩

(上海傲江生态环境科技有限公司,上海 200120)

1 引言

近年来,工矿企业遗留场地土壤和地下水污染问题突出,城市建设再开发利用环境安全隐患凸显。目前城市再开发场地污染风险管控面临的主要难题为:场地环境条件复杂;场地污染精准识别难度大;技术方法不健全、场地污染风险评估存在较大不确定性;治理修复难度高,污染场地安全利用技术支撑不足;风险管理基础薄弱,场地环境监控预警体系建设滞后等[1]。

目前土壤修复治理模式可分为污染方付费模式、受益方付费模式和财政出资方式。通过PPP模式引入民间资本参与土壤修复项目是土壤修复盈利模式的积极尝试,将有助于解决我国土壤修复资金短缺的问题。目前土壤修复资金主要依托政府专项资金,部分一线城市退役工业用地具有较大的商业价值,土地开发的溢价足以弥补修复成本。但从长远来看,经济的影响和土地财政的不可持续性,将导致政府和开发商出资的现状难以为继[2],因此在调查的过程中不断优化调查技术方案,提高数据的科学性和修复的针对性,对于节约成本具有重要意义。

2 材料与方法

2.1 地形、地貌

本次调查场地地形起伏较大,表层普遍分布较厚杂填土,局部成分较复杂,含碎石、矿渣、煤渣等工业垃圾;以孔口高程计,场地高程在3.74~8.02 m之间,平均约5.89 m。拟建场地属于滨海平原地貌。场地原为钢渣堆场,填埋经历了约20年,最后填埋整平至少已有10年时间。

2.2 场地地质情况

根据收集到调查场地的工程地质条件,本场地未发现地面沉降、滑坡、崩塌,调查场地属稳定场地,适宜建设各类建(构)筑物。根据收集调查场地野外钻探、静力触探资料,勘察所揭露的20.00m深度范围内,地基土主要由人工填土、粘性土和粉性土、砂性土等组成。

2.3 场地环境调查评估工作方案

2.3.1 资料收集与现场踏勘

本次调查需要收集的资料主要包括以下几个方面:①场地生产历史;②企业产品种类、生产工艺及原辅材料;③堆存固废种类及理化特性;④场地平面布置图、管路图等图件;⑤前期企业场地调查报告;⑥地块规划用地方式。

此外,为更详细了解场地状况,需对场地进行现场踏勘。确定场地内生产车间、仓库、污水处理站、道路、输送管道等状况,为布点提供参考。

2.3.2 土壤采样布点方案

按照国家《污染场地环境调查技术规范》(HJ25.2-2014)和《上海市场地环境监测技术规范》,根据企业要求进行土壤采样点的布设。布设原则如下。

(1)布点密度:本次调查面积约10万m2,采样点间距不超过20 m,按照密度不低于20 m×20 m的密度进行土壤采样点的布设。

(2)调查深度:根据《上海市场地环境监测技术规范》对于初步调查的要求以及本地地下水埋深情况,布点深度为吴淞高程6m,若吴淞高程4 m仍存在污染,则相应点位增加采样深度。

(3)采样层次:按照相关技术规范,地面标高向下至-0.2 m采集一份表层土壤样品,往下每1 m采集一份土壤样品,若吴淞高程6 m仍存在污染,再往下每1 m采集一份土壤样品。土壤采样点位整体布点情况如图1所示。

(4)土壤剖面:采集土壤样品分析工业固废含量、土壤质地、容重、有机碳含量、含水率、孔隙率、水力传导系数等理化性质参数。

图1 土壤采样布置

3 结果与分析

对场地中污染物风险评价主要从致癌效应和非致癌效应两方面进行评价,致癌效应主要表现为恶性肿瘤细胞的增值;非致癌效应主要影响生长发育、体型大小、整个身体或特殊器官的功能。

3.1 人体健康风险评估

3.1.1 风险识别

风险识别是风险评估的第一个阶段,其过程包含了人体健康风险评估过程中三个主要构成要素,即污染物、暴露途径和受体的筛选。其目的在于根据场地调查所获取的数据资料,结合场地的规划利用方式以及污染物在场地土壤和空气之间的运移途径和可能发生的各种主要作用,建立污染场地概念模型,确定污染场地的关注污染物、完整的暴露途径和可能的敏感受体。

根据场地未来规划,本场地退役后拟作为建设厂房等轻污染企业生产用地,根据《污染场地风险评估技术导则(HJ 25.3-2014)》,按照非敏感用地进行风险评估,选择成人作为暴露受体。

3.1.2 暴露评估

在风险识别的工作基础上,分析场地内关注污染物进入并危害工作人员敏感受体的情景,确定场地关注污染物对敏感人群的暴露途径,确定污染物在环境介质中的迁移模型和敏感人群的暴露模型,确定与场地污染状况、土壤性质、敏感人群和关注污染物等相关的模型参数值,计算敏感人群摄入来自土壤的污染物所对应的土壤的暴露量。

确定场地环境污染的暴露途径和暴露对象是场地健康风险评价的关键步骤。暴露途径是场地土壤和浅层地下水中污染物迁移到达和暴露与人体的方式。受体处于污染环境中可能通过经口摄入土壤、皮肤接触土壤、吸入土壤颗粒物等途径接触污染物而存在健康风险[3,4]。

3.1.3 毒性评价

毒性评估的主要工作内容包括分析关注污染物的健康效应(致癌和非致癌效应)及确定污染物的毒性参数值,如致癌效应毒性参数、非致癌效应毒性参数、污染物的理化性质参数、污染物其他相关参数等。相关参数的确定参考《污染场地风险评估技术导则》(HJ 25.3-2014)、《上海市污染场地风险评估技术规范》、《北京市场地环境评价导则》(DB 11T-656 -2009)推荐值,相关污染物的毒理性质参数,详见表1。

表1 重金属毒理参数

3.1.4 风险表征

采用风险评估模型计算单一污染物经单一暴露途径的风险值并设定可接受风险水平。可接受风险水平是指对暴露人群不会产生不良或有害健康效应的风险水平,包括致癌物的可接受致癌风险水平和非致癌物的可接受危害商。《污染场地风险评估技术导则》(HJ 25.3-2014)规定:单一污染物的可接受致癌风险水平为1.0E-06,单一污染物的可接受危害商为1。因此,在工业用地情况下,本项目将1.0E-06和1分别作为土壤中关注污染物的致癌可接受致癌风险水平和非致癌可接受危害商[5]。

3.1.5 风险计算

因不慎直接摄入土壤而摄入的污染物量按式(1)计算:

(1)

式(1)中:EDI直接摄入为直接摄入土壤中污染物量,单位为mg/(kg·d);CS为土壤中化学物质浓度,单位为mg/kg;IR为土壤摄入量,单位为mg/d;EF为暴露频率,单位为d/a;ED为暴露年限,单位为a;BW为体重,单位为kg;AT为平均作用时间(对致癌物质是指整个生命周期,对非致癌物质是指暴露周期),单位为d。

通过皮肤直接接触土壤,因皮肤吸收而摄入土壤污染物量用式(2)计算:

(2)

式(2)中:EDI皮肤接触摄入为皮肤接触摄入土壤中污染物量,单位为mg/(kg·d);CS为化学物质与土壤中的浓度,单位为mg/kg;SA为可能接触土壤的皮肤面积,单位为cm2/d;AF为土壤对皮肤的吸附系数,单位mg/cm2;ABS为皮肤吸收率,%;其他符号同上。

通过呼吸吸入土壤尘而摄入污染物量按式(3)计算:

(3)

式(3)中:EDI土壤尘吸入为呼吸吸入土壤尘中污染物量,单位为mg/(kg·d);CS为土壤中化学物质浓度,单位为mg/kg;IR为空气摄入量,单位为m3/d;PEF为土壤尘产生因子,单位为m3/kg;其他符号同上。

某种污染物的不同途径的总摄入量按式(4)计算:

EDIi=EDI直接摄入+EDI皮肤接触摄入+EDI土壤尘吸入+EDI挥发性物质吸入+EDI饮水摄入

(4)

式(4)中,i为某种污染物。

3.1.6 风险水平计算模型

风险分析一般包括致癌和非致癌两种不同的健康影响风险。致癌风险水平是通过平均到整个生命期的平均每天摄入量乘以经口、经皮肤或呼吸吸入致癌斜率系数计算得出。即:

HIi=EDIi×SF

(5)

式(5)中:HIi为某种污染物不同摄入途径的致癌风险水平;EDIi为某种污染物平均每天不同途径的污染物摄入量,单位为mg/(kg·d);SF为各类途径的致癌风险斜率系数(参见附录 H),mg/(kg·d)。

非致癌风险水平可通过平均到整个暴露作用期的每天摄入量除以每一途径的慢性参考剂量来计算。即:

(6)

式(6)中:HI为不同摄入途径的非致癌风险水平;EDI为平均每天不同途径的污染物摄入量,mg/(kg·d);RfD为各类途径的慢性参考剂量,mg/(kg·d),暴露参数见表2。

对于因呼吸吸入挥发性污染物质引起的非致癌风险也可以用呼吸参考浓度计算,计算方法如下:

(7)

式(7)中:RfC为物质吸入的非致癌参考浓度,单位为mg/m3;其他符号同上。每种污染物总的非致癌风险等于通过各种途径非致癌风险水平的总和。风险可接受水平污染物的非致癌风险水平取1。

单个污染物的致癌风险可接受水平(HI)采用 10-6,单个污染物的致癌风险按式(8)计算:

HIi=HI直接摄入+HI皮肤接触摄入+HI土壤尘吸入+HI挥发性物质吸入+HI饮水摄入

(8)

3.2 土壤监测结果分析

根据本次场地环境调查的结果,超标重金属主要为钴、六价铬、砷、镉、铅、镍、锌等,点位超标率分别为90.6%、0.1%、10.0%、1.1%、3.9%、5.9%、3.4%等,根据不同的超标程度,本次风险评估选取的重金属元素为钴、砷、铅、镍,因铅相关的毒性数据缺失,故最终确定对钴、砷、镍三种金属对人体的健康风险进行评估。实验测试结果见表3。

表2 暴露参数

表3 土壤样品重金属测试结果与筛选值对比分析

根据实验室检测结果,将土壤中实测的污染浓度值进行综合分析,并计算了超率在5%以上的重金属对人体的健康风险情况,因相关标准中缺乏致癌效应毒性参数数据,故本次仅考虑非致癌效应的毒性评估,评估的重金属分别为As、Co、Ni。

3.2.1 砷的污染浓度分布和健康风险评估

通过与非敏感用地筛选值进行比对,确定超标污染点位,并采用Excel和Surfer软件对数据结果进行分析,绘制污染浓度分布图(图2)。同时利用风险评估模型,计算非致癌风险参考剂量。

从图3中可以看出,对于超过非敏感用地筛选值的点位,所计算的非致癌风险参考剂量均超过1,表明风险不可接受。

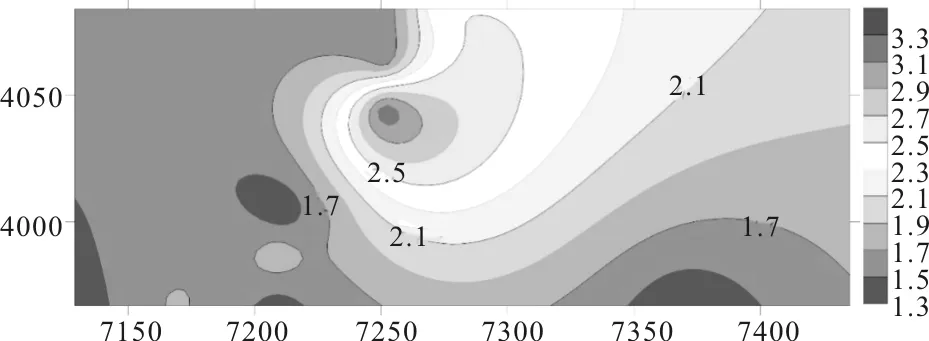

3.2.2 钴的污染浓度分布和健康风险评估

从图4、5中可以看出,大部分超过污染筛选值的点位其非致癌参考剂量都超过1,小部分低于1。从风险管控的角度来说,低于1的区域可采用风险管控的手段减少对污染场地的修复支出,避免过于保守地计算扩大修复面积。

图2 As污染浓度分布

图3 As健康风险评价

图4 Co污染浓度分布

图5 Co健康风险评价

3.2.3 镍的污染浓度分布和健康风险评估

从图6、图7中可以看出,镍的污染浓度范围为200~2900 mg/kg,污染浓度分布极不均匀,厂区西部污染较为严重,东部区域污染程度较浅。从污染健康风险评价结果来看,非致癌参考剂量在1~3之间,厂区东部大部分区域虽然污染浓度超过了非敏感用地筛选值,但对人体的健康风险仍然在可控范围之内,表明风险可接受,可大大减少修复区域的面积。从厂区总体污染角度来看,各种重金属的污染需要统筹考虑,因此需要综合计算各个重金属的污染风险,由于本次调查仅考虑单一重金属超标情况,故暂不考虑综合健康风险。

4 结论

(1)国内往往仅仅依赖于土壤浓度的调查与筛选模

图6 Ni污染浓度分布

图7 Ni健康风险评价

型进行风险评价和确定修复目标,往往具有很多的不确定性和保守性。本次评估针对重金属元素的健康风险评估,考虑重金属在空气中的挥发性较小,暂不考虑吸入土壤中挥发性污染物这一暴露途径,在进行挥发性有机污染物风险评价中不可忽略。但从国内的风险评估结果来看,对于挥发性有机污染物的风险评价未能有效考虑挥发性有机污染物的生物降解作用,导致风险评价过于保守。

(2)本项目时间紧、任务重,采用一次性统筹调查方式进行,调查及风险评估过程未采用层次化的风险评价方法,对于大型复杂污染场地应逐步开展深层次的风险评价,逐步降低调查与评价的不确定性和保守性,这也是今后工作的一个重要方向。

(3)对于污染物种类较为单一的污染场地来说,进行健康风险评估是非常必要的,目前,国内部分地区仍然采用风险筛选值作为修复目标值得方法,这种方法虽然操作简单,但存在着大量的过度修复情况,不利于成本的控制。本次研究结果也表明,对于金属镍而言,虽然浓度超过了风险筛选值,但低浓度的范围内其对人体的健康风险仍然是可控中,可为今后场地修复方案的制定提供一定的参考与借鉴。