我国野生动物资源保护的刑法向度

蒋兰香

(中南林业科技大学政法学院,湖南 长沙410004)

在我国大力推进生态文明建设,用最严格制度最严密法治保护生态环境之际,作为生物多样性保护一部分的野生动物资源保护也被提到了前所未有的高度。尽管行政法律手段是运用范围最宽、使用频率最高的手段,但刑事法律手段却是最强有力的手段。刑法通过制裁破坏野生动物资源的犯罪行为震慑犯罪者本人和社会上潜在的犯罪人,使之不再或者不去实施该类犯罪行为,从而达到保护野生动物资源的目的。我国运用刑事手段保护历经从无到有、从弱到强,目前已经初步形成了相对完善的保护体系。2000年11月最高人民法院发布了《关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(下称《解释》),直接规定“非法狩猎野生动物20只以上”构成非法狩猎罪后,各地司法机关纷纷对捕捉癞蛤蟆、壁虎、麻雀、黄鼠狼、青蛙等“三有动物”20只以上的行为定罪量刑。在对珍贵、濒危野生动物保护方面,司法机关也判决了大学生网上兜售燕隼案[1]、王鹏贩卖驯养的鹦鹉案[2]等案件。这些判决凸显了刑事司法对野生动物资源的从严保护态势。本文拟从我国野生动物保护的刑事立法演变、刑事司法向度以及立法、司法中存在的问题进行分析,旨在完善我国野生动物刑事保护体系。

一般意义上,野生动物是指“非人工驯养、在自然状态下生长的各种动物,包括哺乳动物、爬行动物、两栖动物、鸟类、鱼类及其他动物”[3]。2017年1月1日实施的《野生动物保护法》第2条规定:“本法规定保护的野生动物,是指珍贵、濒危的陆生、水生野生动物和有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物”。破坏野生动物资源的犯罪基本属于行政犯,行政犯具有行政违法和刑事违法双重违法性,刑法制裁破坏野生动物资源的犯罪行为要与行政法相衔接。故此,本文所论野生动物资源与《野生动物保护法》规定保持一致。

一、我国野生动物保护之刑事立法演变

追溯我国野生动物保护的历史,最早动用、最多运用的是行政手段。早在1921年9月14日,北洋政府农商部以部令公布了《狩猎法施行细则》。中华人民共和国成立后,1950年5月国务院发布了《关于稀有动物保护办法》,1962年9月14日颁布了《关于积极保护和合理利用野生动物资源的指示》。1973年,外贸部发布了《关于停止珍贵野生动物收购和出口的通知》。改革开放后,我国对野生动物的行政保护主要通过以下四个途径实现:第一,加入《濒危野生动植物物种国际贸易公约》保护野生动物;第二,颁布实施《野生动物保护法》等法律法规保护野生动物;第三,国务院通过下发各种通令、通知加大野生动物的保护力度;第四,发布国家重点保护野生动物名录保护野生动物。由于行政机关、司法机关贯彻落实了上述公约、法律、法规、通知,我国野生动物保护取得了很大的成绩。除了上述行政法律手段,刑事法律手段也是野生动物保护不可或缺的重要手段。刑法保护,规范先行。刑事立法是刑事保护的前提和基础。

(一)我国野生动物资源保护之刑事立法历程

刑事立法最早规定破坏野生动物资源犯罪的是1979年刑法。该法将水生野生动物(含水生珍贵、濒危野生动物)纳入第129条的非法捕捞水产品罪、将陆生野生动物(含珍禽、珍兽)纳入第130条非法狩猎罪中进行保护。此外,1979年刑法第116条规定的走私罪、第117条规定的投机倒把罪也通过制裁走私、非法出售、倒卖野生动物资源(含珍禽、珍兽)的犯罪行为对野生动物进行保护。1982年3月8日,全国人大常委会发布了《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》(下称《决定》),将走私罪、投机倒把罪等罪“情节特别严重”的情形修改为“处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,可以并处没收财产”。这意味着走私、非法出售、买卖野生动物的行为最高可以判处死刑。1988年1月21日,全国人大常委会颁布了《关于惩治走私罪的补充规定》(下称《补充规定1》),其中第2条将走私珍贵动物及其制品的行为单独规定为“走私珍贵动物、珍贵动物制品罪”。这是我国刑事立法史上首次将破坏珍贵动物及其制品的行为单独规定为犯罪。自此,我国刑法开启了野生动物分类保护的篇章,走私珍贵动物的行为从走私罪中脱离。1988年11月8日,全国人大常委会公布了《关于惩治捕杀国家重点保护的珍贵、濒危野生动物犯罪的补充规定》(下称《补充规定2》)。《补充规定2》不仅将“濒危野生动物”纳入刑法保护范畴,而且将珍贵、濒危野生动物从非法捕捞水产品罪、非法狩猎罪中剥离出来,通过设置非法捕杀珍贵、濒危野生动物罪进行特殊保护。可见,《补充规定2》公布实施后,刑法分类保护野生动物、强化对珍贵、濒危野生动物保护的理念得到进一步强化。1997年刑法规定了多个罪名以制裁破坏野生动物资源的犯罪行为,对野生动物的保护范围进一步拓宽,法定刑更为科学合理。第151条将《补充规定1》的内容纳入本条,继续规定了走私珍贵动物、珍贵动物制品罪,第341条在1979年刑法第129条、130条、《补充规定2》规定非法捕捞水产品罪、非法狩猎罪、非法捕杀珍贵、濒危野生动物罪的基础上进行了完善。1997年刑法在《补充规定2》的基础上适当提高了非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪的法定刑,法定最高刑由7年提高到了15年。但由于1997年刑法取消了投机倒把罪,并且专门规定了非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物罪,所以非法买卖珍贵、濒危野生动物犯罪行为原来按投机倒把罪可以判处死刑和无期徒刑的情况成为历史。2011年公布实施的《刑法修正案(八)》第26条第2款取消了走私珍贵动物、珍贵动物制品罪的死刑。至此,我国野生动物刑法保护的框架基本形成。

(二)我国野生动物资源保护之刑事立法趋势

我国刑事立法对野生动物资源的保护历经了从无到有,由粗疏走向严密精细的发展过程。

1.罪名设置体例不断完善,法益由经济秩序转变为环境资源 1979年刑法公布前,我国并无保护野生动物的刑法条文。1979年刑法所规定的非法狩猎罪设置在破坏社会主义经济秩序罪中。1997年刑法中,除走私珍贵动物、珍贵动物制品罪外,破坏野生动物资源的犯罪均被纳入到了妨害社会管理秩序罪中的专节“破坏环境资源保护罪”。罪名设置体系不同,折射出刑法保护的法益也不一样。设置在破坏社会主义经济秩序罪中保护的法益就是经济秩序,设置在破坏环境资源保护罪中保护的法益就变成了作为环境资源一部分的野生动物资源。

2.刑事保护整体向度趋严 刑法从一体保护发展至分类保护,从一般保护发展至从严保护。1979年刑法保护野生动物实行的是一体化保护政策,没有区分一般野生动物和珍贵、濒危野生动物。1988年《补充规定1》和《补充规定2》出台后,刑法对野生动物的保护开始类型化,不仅将破坏一般野生动物和珍贵、濒危野生动物资源的行为分类设罪,而且将破坏珍贵、濒危野生动物的犯罪行为设置为行为犯,较之于破坏一般野生动物犯罪行为的入罪标准大为降低,大大加强了对破坏珍贵、濒危野生动物资源的保护力度。

3.罪名设置由少到多,且日益规范 1979年刑法对野生动物的保护主要通过制裁非法狩猎罪、走私罪、投机倒把罪实现,行为人若实施捕杀、走私、非法买卖珍贵、濒危野生动物资源的犯罪行为,一般按非法狩猎罪、走私罪、投机倒把罪等进行处理。1988年出台的《补充规定1》新增了走私珍贵动物、珍贵动物制品罪,《补充规定2》新增了非法捕杀珍贵、濒危野生动物罪。1997年刑法第341条第1款将《补充规定2》规定的非法捕杀珍贵、濒危野生动物罪修改为非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪,并且新增了非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪(罪名变化情况见表1)。

表1 破坏野生动物资源具体罪名之演变

4.行为制裁面不断扩大,保护对象范围不断拓宽 刑事立法保护野生动物资源首先表现为不断扩充犯罪行为制裁面。1979年刑法除走私、出售、倒卖行为外,破坏珍贵、濒危野生动物的行为最初都是按“非法狩猎”进行处理。《补充规定2》将“非法捕杀”珍贵、濒危野生动物的行为单设为犯罪,1997年刑法扩展为“猎捕、杀害、收购、运输、出售”。至今,破坏珍贵、濒危野生动物资源的犯罪行为已经涵盖了“猎捕、杀害、收购、运输、出售、走私”等多种方式(具体演变情况见表2)。

表2 刑法保护野生动物行为制裁之演变

刑法保护野生动物范围其次表现为不断拓宽保护对象,加强对珍贵、濒危野生动物的保护。改革开放前,由于我国物质生活水平还很低,野生动物通常成为百姓餐桌上的佳肴,公众保护意识非常淡薄,更毋谈刑事立法保护问题。改革开放后,随着刑事立法的不断推进,我国刑法保护野生动物从无到有,从窄到宽,经历了从“野生动物”至“野生动物制品”,从“珍禽、珍兽”到“珍贵动物”,再到“珍贵、濒危野生动物”及“珍贵、濒危野生动物制品”的过程(见表3)。至今,刑法保护的野生动物资源基本实现了全覆盖,既包括一般野生动物资源,也包括珍贵、濒危野生动物资源。与此同时,刑法规定的犯罪主体范围也在不断扩大。《补充规定1》开始规定单位可以成为走私、非法买卖野生动物(投机倒把)的犯罪主体,1997年刑法规定单位可以成为所有破坏野生动物资源犯罪的主体。

表3 刑法保护野生动物资源范围之演变

5.法定刑由轻到重再由重到轻,注重财产刑处罚 我国破坏野生动物资源犯罪刑事责任的演变与我国刑法变革过程同步。改革开放之初,我国对野生动物保护尚未引起足够的重视,1979年刑法对非法狩猎、走私、非法买卖野生动物规定了较轻的刑事责任,没有无期徒刑和死刑规定。《决定》、《补充规定1》、《补充规定2》相继出台,破坏野生动物资源犯罪的刑事责任陡然加重,最高到了死刑,具体变迁情况见表4。

表4 破坏野生动物资源个罪法定最高刑之演变

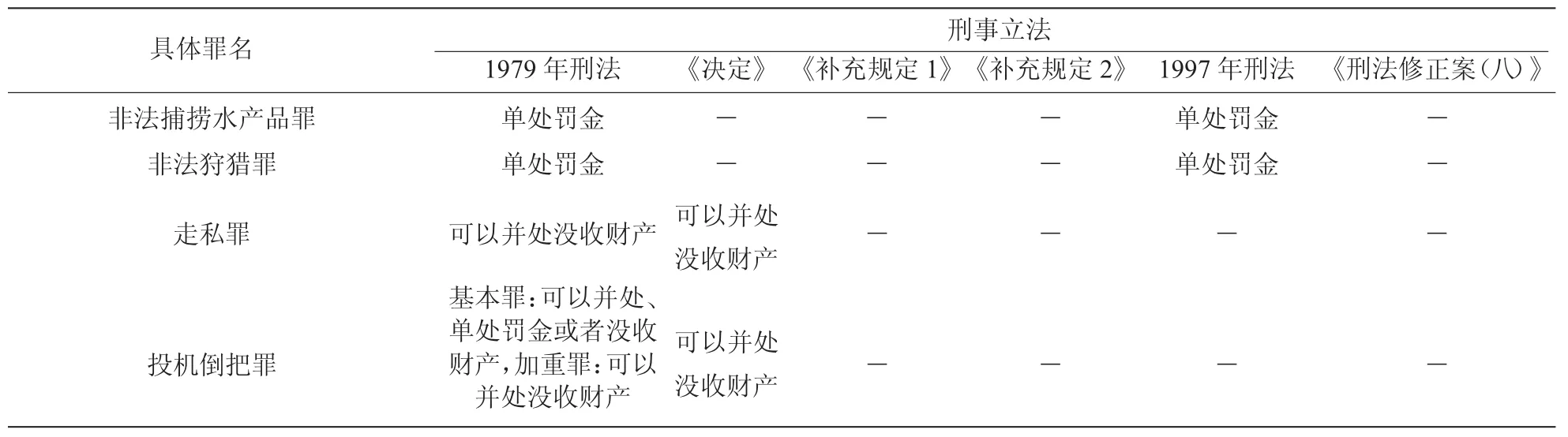

另外,由于破坏野生动物资源犯罪人都是基于牟利目的,故刑法十分注重对犯罪行为人适用财产刑:第一,所有犯罪都规定了或罚金或没收财产的财产刑;第二,有些罪规定了单处,有些罪规定了并处;第三,没收财产刑的设置更为科学合理。1979年刑法和《决定》对所有走私罪和投机倒把罪都配置了没收财产,《补充规定1》之后的刑事立法分罪行轻重分别配置,轻罪配置罚金,重罪配置没收财产,详细情况见表5。

表5 破坏野生动物资源个罪财产刑规定之演变

(续上表)

二、我国野生动物保护之刑事司法向度

我国刑事司法主要通过制裁破坏野生动物资源的犯罪行为预防犯罪人重新犯罪,警戒其他潜在的犯罪人实施类似犯罪行为来实现保护野生动物资源的目的。这种保护手段具有间接性。应该说,我国刑事司法在保护生物多样性,防止珍贵、濒危野生动物锐减、灭绝方面发挥了极为重要的作用,整体呈现出从宽到严、保护力度不断加大的趋势。具体表现为:

(一)立案标准由宽到严日益严苛

1986年前,我国司法实务中没有明文规定的立案标准。具体案件是否该立由法官根据自由裁量权把握。1986年8月20日林业部、公安部颁布实施的《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的暂行规定》只对投机倒把罪规定了具体立案标准,而把刑法第130条的内容规定为非法狩猎罪立案标准。1994年,林业部、公安部联合发布的《关于陆生野生动物刑事案件的管辖及其立案标准的规定》(林安字〔1994〕44号)对破坏野生动物资源案件规定了比较宽松且具体的立案标准。1997年刑法颁布实施后,我国保护野生动物的司法解释立案标准大大降低。根据2000年发布实施的《解释》,非法狩猎罪情节严重的构罪标准为:(1)非法狩猎野生动物20只以上的;(2)违反狩猎法规,在禁猎区或者禁猎期使用禁用的工具、方法狩猎的;(3)具有其他严重情节的。2001年国家林业局和公安部颁布的新的《关于森林和陆生野生动物刑事案件管辖及立案标准》以及2008年最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第66条对非法狩猎案的立案标准与《解释》基本保持一致。总的来说,随着我国对野生动物保护的日益重视以及刑事立法趋势的日益严苛,司法文件中对破坏野生动物资源的定罪量刑标准也逐步由宽到严,保护力度不断加大。

(二)对珍贵、濒危野生动物的保护力度日趋加大

我国对珍贵、濒危野生动物的保护是从严厉制裁猎杀、买卖大熊猫及其制品的犯罪行为开始的。国务院1983年发布《关于严格保护珍贵稀有野生动物的通令》后,司法机关对于非法出售、倒卖、走私出口珍贵、濒危野生动物及其制品的行为按投机倒把罪和走私罪处理。但是,对于长期以来自己使用的禁猎以前的大熊猫皮张,被犯罪人高价倒卖、走私的,如果出卖人不是以牟取暴利为目的,情节轻微的可以不追究刑事责任。但对于收买者必须按投机倒把罪追究刑事责任[4]。1985年7月8日,最高人民法院和最高人民检察院发布的《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答(试行)》规定,凡倒卖、走私大熊猫皮的,即视为“情节特别严重”,原则上都要处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,可以并处没收财产。1987年7月24日最高人民法院发布的《关于依法严惩猎杀大熊猫、倒卖走私大熊猫皮的犯罪活动的通知》又明确要求“依法严惩猎杀大熊猫,倒卖走私大熊猫皮的犯罪分子”,倒卖、走私一张大熊猫皮,按规定,判处10年以上有期徒刑,无期徒刑或者死刑,可以并处没收财产。1987年11月25日最高人民法院还专门发布了《关于严厉打击和坚决制止猎杀大熊猫及倒卖、走私大熊猫皮的犯罪活动的报告》。上述司法活动都是在《决定》和《补充规定1》《补充规定2》实施后进行的。虽然1997年刑法和《刑法修正案(八)》已经完全废除了破坏珍贵、濒危野生动物资源犯罪的法定最高刑死刑,但司法实践中对珍贵、濒危野生动物的判决基本都做到了有罪必究、必罚。

(三)日益强化对“三有动物”的保护

“三有动物”的概念是根据《野生动物保护法》的规定提炼出来的。1988年、2004年、2009年的《野生动物保护法》将“三有动物”界定为“有益的或者有重要经济、科学研究价值”的野生动物,2016年《野生动物保护法》对“三有”进行了适当的修改,将其定义为“有重要生态、科学、社会价值”的野生动物。2000年8月1日,国家林业局还专门发布了《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》(下称《“三有动物”名录》)。“三有动物”作为野生动物的一类,其价值虽然不能与珍贵、濒危野生动物相比,但较之于其他一般野生动物仍然要大。刑事司法层面,司法机关通过制裁非法捕捞水产品罪、非法狩猎罪来强化对“三有动物”资源的保护。近些年来,我国司法机关判决了大量破坏“三有动物”资源的案件,如浙江桐乡男子因捕捉44只麻雀被公安机关取保候审[5]、河南许昌六位农民利用自制工具捕捉1600余只壁虎被判刑、四川眉山三男子禁猎期抓200余只蟾蜍被判缓刑等等。

(四)不断加强对人工繁育的珍贵、濒危野生动物的保护

我国刑法并未专门规定保护驯养或人工繁育野生动物,但《野生动物保护法》对驯养和人工繁育野生动物进行了严格的规定。《解释》第1条将“驯养繁殖”的野生动物纳入了刑法第341条保护的珍贵、濒危野生动物的范围,实践中非法购买、出售、运输驯养的珍贵、濒危野生动物被判刑的案例也不时出现,如深圳王鹏贩卖自己驯养的鹦鹉案、张某作为驯兽师无证运输东北虎幼崽案件等。

三、我国野生动物刑事保护之疏漏与修补

尽管刑法保护野生动物的法网已基本完善,司法制裁破坏野生动物资源犯罪行为的力度也日益加强,但我国野生动物刑事保护无论立法还是司法都仍然存在疏漏,需要进一步编制社会认同的、科学的、严密的刑事法网以保护野生动物资源。

(一)我国野生动物刑事保护之疏漏

应该说我国刑法对野生动物保护的立法已经相对完善,不仅扩大了对破坏野生动物资源犯罪行为的制裁范围,加大了对珍贵、濒危野生动物资源的保护力度,而且弥补了“行政处罚手段在保护野生动物资源过程中力度不够的缺陷”[6]。尽管如此,刑事立法的疏漏仍然存在,司法过程中各种问题也凸显出来。

1.立法疏漏

(1)作为非法狩猎罪构罪前提的专门性狩猎法规不存在。我国立法史上,除了1921年北洋政府农商部以部令公布了《狩猎法施行细则》,再无狩猎法律法规。目前,我国有关狩猎方面的内容规定在《野生动物保护法》及相关法律法规中。

(2)犯罪对象没有完全统一。在刑法制裁破坏野生动物资源犯罪行为保护野生动物的法系统中,走私珍贵动物及其制品罪的犯罪对象是“珍贵动物及其制品”,非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物、非法收购、运输、出售、珍贵、濒危野生动物、珍贵濒危野生动物制品罪的犯罪对象是“珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品”。珍贵动物及其制品与濒危动物及其制品的内涵和外延还是有别。走私珍贵动物及其制品罪的对象中没有“濒危野生动物及其制品”,显然小于非法猎捕、杀害、收购、运输、出售等犯罪行为。

(3)堵截犯罪行为实施的链条出现了脱节。刑法虽然对珍贵、濒危野生动物进行了严格保护,但破坏珍贵、濒危野生动物犯罪化仍不全面。目前我国只有猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物、非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品的行为入罪。要对国人食用“猴脑”“鱼翅”等野生动物食物、追求富贵和奢华“裘皮”服装的需求进行控制,仅制裁已有犯罪行为显然不够。在堵截犯罪行为实施的刑法链条中,目前还有虐待、残害动物(包括野生动物)、加工、持有、食用珍贵、濒危野生动物及其制品等严重破坏野生动物资源的行为没有犯罪化,致使刑事保护法网出现了疏漏,这就使得野生动物的刑法保护链条出现了脱节。

(4)刑事立法已不能完全满足野生动物保护的需要。我国刑事立法在保护野生动物中出现了迟滞,具体表现在:第一,刑法没有对破坏“三有动物”资源的犯罪行为进行专门立法。“三有动物”是仅次于“珍贵、濒危野生动物”的国家予以重点保护的野生动物。刑事法律保护中,应当对其设置有别于一般野生动物保护的刑法规范。目前刑法尚未有对“三有动物”进行特别保护的规范。第二,刑法对非法狩猎罪、非法捕捞水产品罪的构成要件规定过于严苛,致使一般野生动物刑法保护滞后于实务需要。两罪都必须要求行为人在“禁猎区”“禁猎期”“使用禁用的工具”非法狩猎、非法捕捞水产品才能构成犯罪,但实践操作中认定“禁猎区”“禁猎期”“使用禁用的工具、非法”难度比较大。所以,从目前立法来看,刑法对非法捕捞水产品罪、非法狩猎罪构成要件要素的规定已经不能完全满足刑法保护野生动物的需要。

2.司法问题

在我国大力开展生态文明建设,推行绿色发展、强化生物多样性保护的时代,我国野生动物保护的刑事司法总的来说值得称赞。但是,司法必须遵循立法,应当在法律的框架下进行。深入分析我国司法判例,我们认为我国野生动物刑事司法尚存在如下问题:

(1)在对非法狩猎罪“情节严重”标准的界定中,《解释》忽略了非法狩猎罪特定构成要件“禁猎区”“禁猎期”“使用禁用的工具、方法”。刑法第341条第2款规定:“违反狩猎法规,在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎,破坏野生动物资源,情节严重的,处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金”。基于上述刑法规范和普通刑事逻辑,构成非法狩猎罪的公式可以表达为:“违反狩猎法规(特定犯罪前提)+(禁猎期或禁猎区或使用禁用的工具或方法等特定构成要素之一)+非法狩猎(行为)+情节严重(后果)=非法狩猎罪”。据此进行分解细化,以下五种情形可以构成非法狩猎罪:第一,违反狩猎法规+禁猎期+非法狩猎+情节严重=非法狩猎罪;第二,违反狩猎法规+禁猎区+非法狩猎+情节严重=非法狩猎罪;第三,违反狩猎法规+禁用的工具、方法+非法狩猎+情节严重=非法狩猎罪;第四,违反狩猎法规+(禁猎期+禁猎区)+非法狩猎+情节严重=非法狩猎罪;第五,违反狩猎法规+(禁猎期+禁猎区+禁用的工具和方法)+非法狩猎+情节严重=非法狩猎罪。但《解释》第6条显然与刑法第341条第2款的立法规定背离。该条对非法狩猎“情节严重”的解释是:“①非法狩猎野生动物20只以上的;②违反狩猎法规,在禁猎区或者禁猎期使用禁用的工具、方法狩猎的;③具有其他严重情节的。”这一解释中,“情节严重”的第一个标准“非法狩猎野生动物20只以上”没有“禁猎区”“禁猎期”“禁用的工具、方法”其中之一的要求,第二个标准没有规定捕捉野生动物的数量要求,只要“违反狩猎法规,在禁猎区或者禁猎期使用禁用的工具、方法狩猎”就是“情节严重”。如此解释显然没有遵循非法狩猎罪的构成要件,有超越立法之嫌。前述麻雀案、癞蛤蟆案、壁虎案等都是在贯彻《解释》精神后做出的判决,但这类判决引起了学界和公众的普遍质疑。

(2)随意扩大刑法保护野生动物的范围《解释》,将人工繁殖的珍贵、濒危动物纳入珍贵、濒危野生动物范畴,超越了刑法规定。1988年、2004年、2009年《野生动物保护法》第17条都规定“国家鼓励驯养繁殖野生动物”,但“驯养繁殖国家重点保护野生动物的,应当持有许可证”。2016年《野生动物保护法》第25条也规定“国家支持有关科学研究机构因物种保护目的人工繁育国家重点保护野生动物”。从法规范层面来看,《野生动物保护法》和《刑法》均未将驯养或者人工繁育的野生动物列入野生动物保护的范围。尽管繁育野生动物需要取得证件,但人工繁育珍贵、濒危野生动物本身就是在保护野生动物物种及资源。《解释》第1条将驯养繁殖的珍贵、濒危野生动物纳入珍贵、濒危野生动物的范畴,显然司法越权立法。深圳王鹏出售鹦鹉案一审判决后引发了各界的热议,其中就有人认为不构成犯罪,因为“将人工驯养繁殖的物质与野生物种同等对待,超出一般公众的理解认知,是超出刑法文义范围的扩大解释,违反罪刑法定原则”[7]。学界还有人认为,“驯化过一定时间的动物,即使珍贵、濒危,也不能视作‘珍贵、濒危野生动物'而成为刑法第341条破坏野生动物资源刑事案件的犯罪对象”[8]。

(3)对刑法条文中蕴含的特定主观要件“明知”没有进行判断或者欠缺证据支撑。对于破坏野生动物资源的犯罪而言,虽然刑事立法没有明确规定“明知”主观要件,但“禁猎区”“禁猎期”“禁用的工具、方法”以及“珍贵、濒危野生动物”“三有动物”等均为特定化的构成要件要素。对于具体犯罪来说,如果有特殊要件要素规定的,一般应对特殊要件要素予以证实。如强奸罪的对象若为“幼女”,行为人在没有使用暴力、胁迫手段的情况下强奸幼女的,司法机关当然要证明行为人主观上明知对方是不满14周岁的幼女方可构成犯罪。若行为人确实不知,则不能认定为强奸罪。破坏野生动物资源犯罪的认定也是如此。既然立法明确规定了“禁猎区”“禁猎期”“禁用的工具、方法”以及“珍贵、濒危野生动物”等构成要件要素,司法也强化对“三有动物”的保护,那么司法机关也就应当证明行为人实施破坏野生动物资源犯罪行为时明知这些要件要素事实。唯有如此,方可证明行为人行为具有严重的社会危害性。我国目前没有专门的《狩猎法》,狩猎方面的内容主要规定在《野生动物保护法》中。2016年最新修订的《野生动物保护法》第12条第2款只规定了“可以采取划定禁猎(渔)区、规定禁猎(渔)期等其他形式予以保护”,但何为“禁猎(渔)区、规定禁猎(渔)期等其他形式”并无明确规定。据笔者调查,有些地方县级以上人民政府在不具备划定自然保护区条件的地方还是设置了禁猎区,通过政令也划定了“禁猎期”,公布了“禁用的工具或者方法”,但有些地方并无明文规定。正因为如此,公众对于“珍贵、濒危野生动物”“三有动物”在很多情况下都无法做出准确的判断。笔者在中国裁判文书网上搜索了大量判决,鲜有司法机关证明特殊要件要素明知的判例,个别案件有客观归罪之嫌。

(4)重刑主义倾向明显。撇开《决定》《补充规定1》《补充规定2》实施期间的死刑判决不说,在我国刑罚日益轻缓化的态势下,尽管最近几年大部分判决已趋理性,但诸如河南燕隼案判决、深圳鹦鹉案一审判决、湖北驯兽师非法运输珍贵、濒危野生动物案一审判决等仍然折射出司法重刑主义态势。

近几年来,我国刑事司法对野生动物的保护可谓力度空前。不仅大力保护珍贵、濒危野生动物,对“三有动物”的保护也令人刮目。刑事司法必须遵循刑事立法的规定,否则会违反罪刑法定的刑法基本原则。

(二)我国野生动物保护之刑事疏漏修补

1.立法弥补

虽然法律追究要“尽可能通过法律解释来维持法体系和法秩序的稳定”[9],但在刑事法律规范保护野生动物出现疏漏的情况下,对立法疏漏进行弥补也是保护野生动物至关重要的方式。具体来说,应当从以下方面弥补立法不足:

(1)修改非法狩猎罪的前置性规定。将刑法第341条第2款规定的“违反狩猎法规”修改为“违反野生动物保护法规”。

(2)统一犯罪对象。将“走私珍贵动物及其制品罪”修改为“走私珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪”。

(3)适当进行犯罪化扩张。将虐待、残害、加工、食用、持有野生动物犯罪化。第一,制定“虐待、残害动物罪”。2016年修改后的《野生动物保护法》第26条已经明确规定“不得虐待野生动物”。我们从网络上经常看到有追逐藏羚羊、残害野生动物的视频、照片出现,在生态中心主义伦理道德观日益彰显的时代,应对这类严重违反生态伦理、道德伦理的行为进行刑事制裁。美国、德国、法国、瑞典、芬兰、肯尼亚等国都在刑法中规定了虐待、残害动物罪(含野生动物)[10],我国也可以借鉴进行立法。第二,将加工珍贵、濒危野生动物行为犯罪化。可以比照刑法第344条的规定。该条将加工珍贵树木或者国家重点保护的其他植物及其制品的行为规定为犯罪。珍贵、濒危野生动物与珍贵树木或者国家重点保护的其他植物一样受到国家的严格保护,基于刑法系统的均衡性和刑法保护野生动物的效果,规定“非法加工珍贵、濒危野生动物及珍贵、濒危野生动物制品罪”实属必要。第三,可以根据社会发展需要将非法食用、持有珍贵、濒危野生动物的行为犯罪化。因为没有需要就没有买卖,没有买卖就没有杀戮。刑法禁止可以最大程度上遏制破坏珍贵、濒危野生动物资源的行为,达到最佳保护目的。

(4)修改非法狩猎罪的构成要件。将非法狩猎罪的罪状修改为:违反狩猎法规,非法捕捉“三有动物”数量较大的,或者在禁猎区、禁猎期和使用禁用的工具、方法非法猎捕野生动物情节严重的,处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。

(5)修改刑法第341条第1款,将一定范围的驯养动物纳入珍贵、濒危野生动物进行保护。刑法可以根据保护驯养野生动物的需要,直接将驯养繁殖《国家重点保护野生动物名录》中的一级保护野生动物纳入第341条第一款保护的范围。

2.司法改进

司法权与立法权是完全不同的权力。在我国,司法权并无造法功能,只能在成文法范围内进行司法。野生动物保护刑事司法中存在的问题有些是刑事立法缺失造成的,有些是越权司法造成的。但无论如何,司法机关理应坚持罪刑法定原则、罪刑相适应原则进行司法。为了保护生物多样性,保护野生动物资源,司法机关制裁破坏野生动物资源的刑事案件可以从以下方面改进:

(1)制定新的司法解释,完善非法狩猎罪“情节严重的标准”。

(2)严格遵循罪刑法定原则进行司法。在刑法没有修改的情况下,对猎捕、杀害、收购、运输、出售驯养繁殖的珍贵、濒危动物的行为应当进行行政处罚,不按犯罪处理。对破坏“三有动物”的行为定罪应当限定在“禁猎区”“禁猎期”或者“使用禁用的工具、方法”非法狩猎的立法范围内。

(3)定罪量刑时须用证据证明或者推定行为人主观上对特定构成要件要素“禁猎区”“禁猎期”“禁用的工具、方法”“珍贵、濒危野生动物”“三有动物”的“明知”。对于确实无法证明被告人“明知”特殊构成要件要素且社会危害性也不大的案件,应当宣告无罪。

(4)刑罚适当轻缓化。刑事司法应当在坚持法律效果的前提下适当平衡政治效果与社会效果。刑法判决应当适合公众对制裁的期待、认识,不能一味追求重刑主义。毕竟实务中判决的破坏野生动物资源的案件大多数犯罪人为农民,他们骨子里都有“靠山吃山靠水吃水”的传统,在政府野生动物保护宣传工作不到位的情况下,其对野生动物保护的认识、意识自然会受传统思想影响。抛开这些因素,罪刑相适应原则也是法官司法必须遵守的原则。所以,除了破坏珍贵、濒危野生动物资源犯罪行为外,司法机关对破坏“三有动物”的犯罪行为还是应当适当轻缓化。

四、结 语

为了还给老百姓“鱼翔浅底的景象”“鸟语花香的田园风光”,用刑事手段保护野生动物资源,防止珍贵、濒危野生动物灭绝非常必要。刑法通过制裁走私珍贵动物、珍贵动物制品罪、非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪、非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪来保护珍贵、濒危野生动物;通过制裁非法捕捞水产品罪、非法狩猎罪来保护“三有动物”资源。在我国经济水平不断提高的今天,生态中心主义伦理观不断深入人心,公民野生动物保护意识不断得到强化,生态文明建设和绿色发展不断催生新型刑事保护手段。因此,应当进一步完善刑事立法、改进刑事司法,确保刑事手段在野生动物保护中发挥最具强制力的作用。

- 佛山科学技术学院学报(社会科学版)的其它文章

- 复杂转喻现象探析

- 佛山加工贸易转型升级问题研究

- “80后”一孩育龄人群生育意愿研究

——基于经济因素的视角