不同覆盖模式对毛竹林出笋的影响

陈 洪 简 霁 杨东生 先 锐 李呈翔 王光剑 马光良 *

(1.泸州市林业科学研究院,四川 泸州 646000;2.江油市林业局,四川 江油 621700)

毛竹是我国栽培历史悠久,分布范围广,经济价值高的著名大型笋材两用竹种。四川省的毛竹面积多达7.26×104hm2[1],以宜宾、泸州等市较为集中,是分布区(尤其是山区)竹农的主要经济来源。

虽然目前有关毛竹笋用或笋材两用林覆盖技术的研究报道较多[2~4],在标准规程中也有见[5,6],但此技术由江浙、两广一带提出并普遍应用,在四川等内陆地区推广示范较少,竹农仍然缺乏相应的技术指导。传统的毛竹林促笋覆盖模式一般为“糠壳+畜禽粪+稻草或竹叶”,较为适用于此类覆盖材料较丰富、地势较缓的地带,但对四川,毛竹多分布在山区,存在着周边稻草、糠壳供给不足的问题,且材料运输成本高昂。泸州市拥有我国两大白酒生产基地,各型酒厂众多。高粱作为主要酿酒原料之一,在市内浅丘区广泛种植[7],每年采收后余留的秆叶无甚用途。竹加工下脚料被本市“活之酿”公司开发为酿制竹酒的配方原料,酒糟多被废弃。结合当地资源条件,就地取材地开展毛竹林促笋覆盖试验研究,对促进相关竹区产业转型升级,帮助竹农增收致富,实现农林资源的生态循环利用等方面具有指导意义。

1 研究方案

1.1 试验地概况

试验地位于泸州市纳溪区大旺竹海白节镇回虎村,属亚热带湿润季风气候,海拔660 m~700 m,年均温度16.5℃,年均降雨量 1 150 mm,日照时数 1 200 h,无霜期350 d左右。供试地块彼此相邻,土壤、林分条件较为相似,土壤为山地黄壤,弱酸性。

1.2 林地准备与覆盖材料

覆盖实施前,通过砍伐清林,调整各试验地块立竹的密度与年龄结构基本一致:平均密度 2 715株·hm-2,平均胸径8.23 cm,年龄Ⅰ度:Ⅱ度:Ⅲ度以上约为1∶1∶1。考虑到覆盖技术实施后可能因大量促笋而消耗地力,因此在覆盖实施当年的6月进行了施肥(24-15-6型NPK复合肥),用量为900 kg·hm-2,穴施。覆盖材料高粱秆、稻草均取自泸州市龙马潭区金龙镇;中层发酵产热材料鸡粪购于泸县海潮镇四维禽业有限公司生物有机肥分公司,糠壳、竹酒糟分别取自纳溪区金土地农业公司和活之酿竹酒公司。材料运抵当天,如未覆盖或未全部覆盖,用油布遮盖防雨。覆盖工具为传统农事工具,如耙梳等。

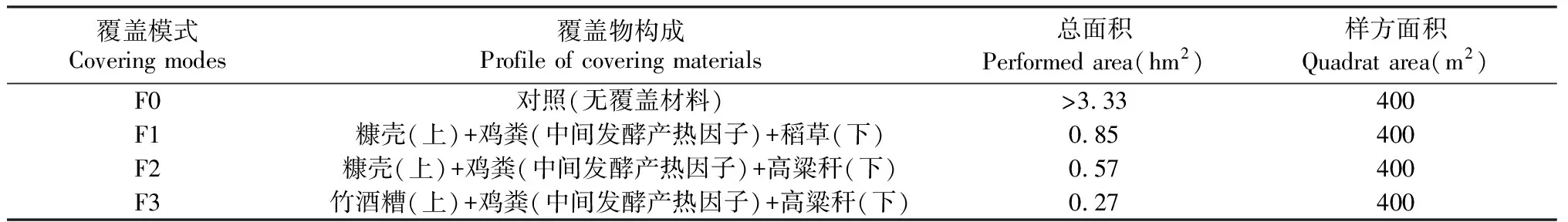

1.3 试验设计

采用完全随机试验设计,在选定地块并将林分结构调整一致后(2016年11月末—12月初),实施3种覆盖处理,分别记作F1、F2和F3,对照不添加任何覆盖物,记作F0(如表1所示)。操作时,先铺放下层覆盖物(厚度约10 cm),适量浇水润湿,然后撒施鸡粪(2 t·667 m-2,含水量约20%),最后在无雨条件下盖上层覆盖物(厚度约10 cm)。加强监管,防止人畜破坏,选择寒凉天气测量一次0~10 cm层地温。翌年3月初,春笋萌动时节,每1~3d观察、测量样方内出笋数量、笋高度、笋基径等指标,记录好出笋时间。

表1 试验处理设置

1.4 指标测定

出笋时间:覆盖处理下竹笋萌动无法观察,故根据毛竹的笋(幼竹)高-时间动态进行统一推算,即于2016年4月5日大多数笋出露覆盖物后,将竹笋实际高度代入洪宜聪[8]在毛竹纯林中调查拟合的经验方程H=1 582.431 0/(1+e5.7213-0.1672 t),得出各笋已生长天数及发出日期;

笋高度与基径:分别采用卷尺、围尺测量毛竹笋高度和基径(或近覆盖物处的直径)。非覆盖处理直接测得,覆盖处理先以可见部分高度加上覆盖层厚度得到笋高,再代入本试验在相应覆盖处理下拟合的毛竹出露部分笋径-高度曲线推算基径,模型为y=a(1-ebx);

笋数量、产量与产值:由于本试验还计划继续探究覆盖后笋成竹速度、覆盖物腐烂进程、对土壤理化性质的影响等,因此覆盖处理下的出笋计数并未明显扰动覆盖物,单个笋重则随机挖取少量竹笋测得。笋产值基于笋产量和当年整个笋期的收购价格变化来评估。

1.5 统计分析

数据经Excel2007初步整理后,采用SigmaPlot10.0软件(Systat Inc.,USA)拟合笋径-高度回归关系,并进行散点图和柱形图制作;采用SPSS16.0软件(SPSS Inc.,USA)对出笋高度、基径进行单因素方差分析,LSD法进行多重比较,显著性定为α=0.05。

2 结果分析

2.1 不同覆盖模式的毛竹林出笋进程

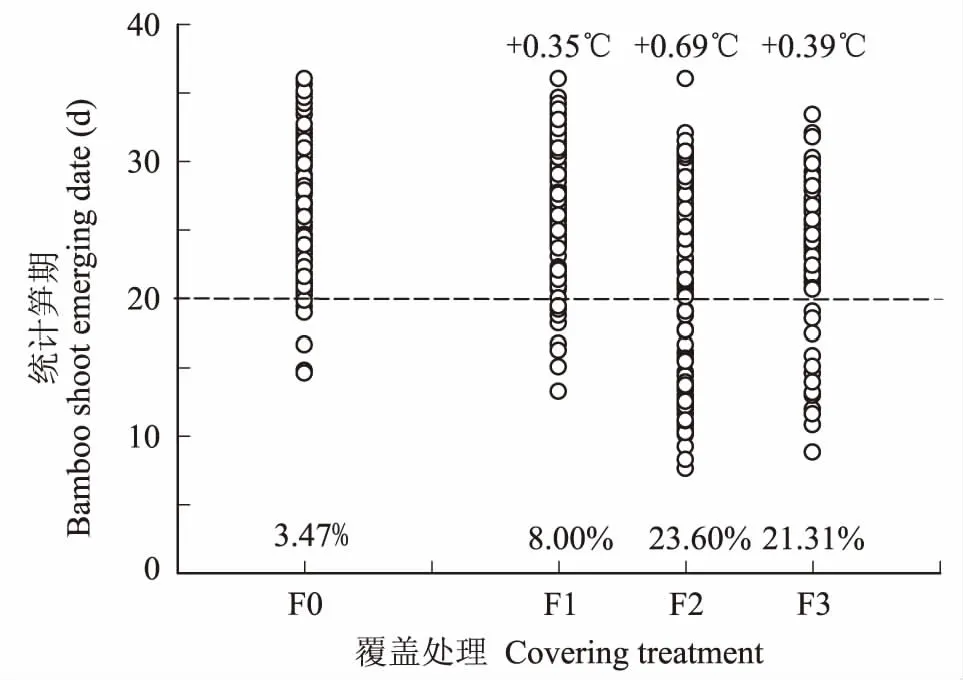

由图1可见,如不采取覆盖措施,试验区毛竹在3月20日前很少发笋,仅占总发笋量的3.47%,此后才陆续集中萌发;“糠壳+鸡粪+稻草”的覆盖模式(F1)提早毛竹笋期的作用并不突出,3月20日前的发笋量仅稍高于对照约8%;“糠壳+鸡粪+高粱秆”(F2)和“竹酒糟+鸡粪+高粱秆”(F3)促笋早出的作用较为明显,均有20%以上的笋出现在3月20日前。早春鲜笋市场售价较高,覆盖提早出笋有利于增加竹农收益。试验选择了寒凉天气进行了1次瞬时地温测量,发现覆盖处理F1、F2、F3分别较F0升高了0.35℃、0.69℃和0.39℃。

图1 不同覆盖处理后毛竹林地温度和出笋历期对比图Fig.1 Variations of ground temperature and shoot emerging dynamics in Moso bamboo after different covering treatments注:3月1日定为出笋的第1天;数据点上方数值为覆盖后地温(0~10 cm层)相对于未覆盖地的增量,下方数值为前20d出笋量占总量的百分比。March 1st was seen the emergence of the first bamboo shoot,and was quantified by day 1; values above the scatters showed the increments of ground temperature ( 0~10 cm layer) after covering treatments relative to the control,and those below the scatters were the percentages of bamboo shoots emerging during the first 20 days.

2.2 不同覆盖模式的毛竹笋高生长情况

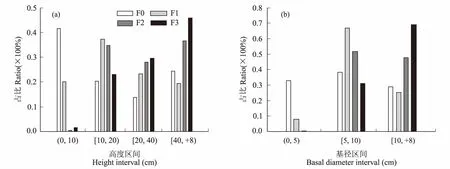

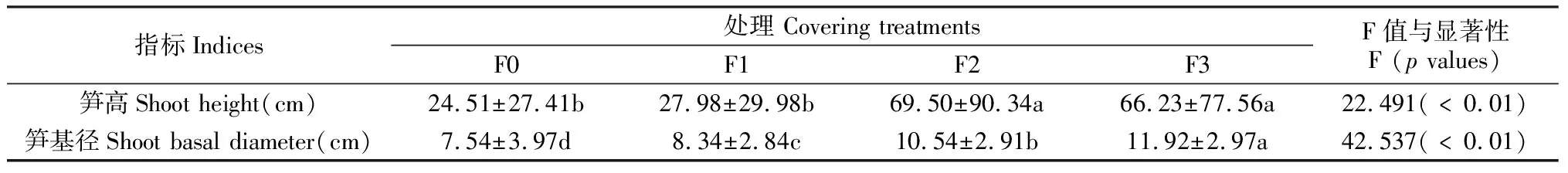

毛竹笋的高生长很快,即使同期笋的高度分异也相当明显,频度分析或能更好地揭示各处理的笋高度差异状况(见图2(a))。显然,同期(4月5日)不覆盖模式F0地块上,高度在(0,10)cm区间的笋比例最大,占到40%以上,高度在[10,20)、[40,+∞)cm区间的笋占20%~25%,[20,40)cm区间的约占15%;覆盖模式F1则以[10,20)cm区间的笋最多,其他3个区间的笋占比相近;而模式F2、F3几乎没有(0,10)cm区间的笋,且均以[40,+∞)cm区间的笋最多。尽管笋高变异较大,但如若进行方差分析,亦可得到F1与F0差异不明显,而F2、F3均显著大于F0的结果(见表2),这就印证了2.1中各处理在发笋进程上的差异。

图2 不同覆盖处理后毛竹笋高和基径的分布变化Fig.2 Changes of distribution patterns of shoot height and basal diameter in Moso bamboo after different covering treatments注:测定于4月5日,此时F3处理未观测到基径在(0,5)区间的竹笋Data was observed on April 5th,when the basal diameters of bamboo shoots were no less than 5 cm at F3.

表2 不同覆盖处理后毛竹的笋高和基径变化

注:测定于4月5日;每一实测数值作为重复进行方差分析。

Both indices were measured on April 5th.One-way ANOVA was performed by regarding each recorded datum as replicate.

2.3 不同覆盖模式的毛竹笋径向生长情况

3种覆盖模式下的毛竹笋基径均显著高于对照,以F3对笋径向生长的促进效应最大,其次是F2、F1(见表2)。频度分析也显示,F0的笋基径在划分的3个区间分布基本相当,F1、F2、F3分别以[5,10)、[5,10)和[10,+∞)cm区间分布最多(见图2(b))。这表明覆盖(尤其是F2和F3两种模式)不同程度地促进了毛竹笋的径向生长。

2.4 不同覆盖模式的毛竹笋产量估算

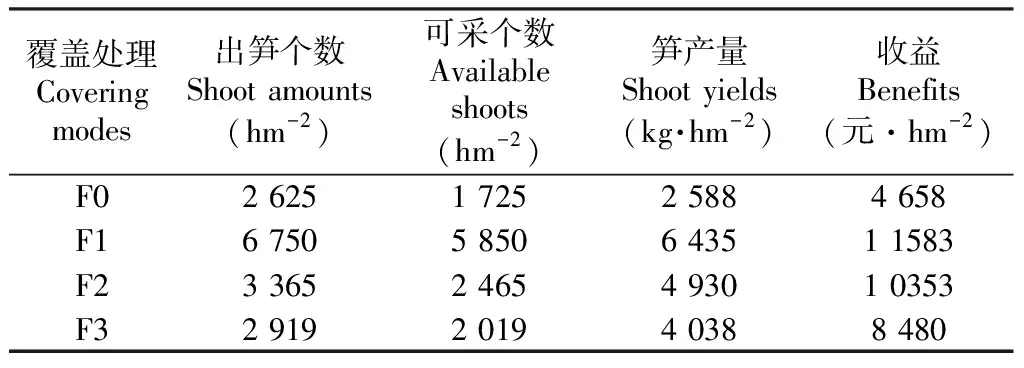

如表3显示,“糠壳+鸡粪+稻草”模式(F1)的单位面积出笋量最大,达到 6 750个·hm-2,除去需留笋养竹的数量,可利用 5 850个·hm-2,是对照(F0)的3.4倍。尽管测得的基径并不比F0差,由于较多地存在着“空腹”(在笋中部按压出现明显凹陷)的现象,因此单个笋重小于F0,但最终的单位面积产量、收益仍处于最高水平,为F0的2.5倍左右。“糠壳+鸡粪+高粱秆”模式(F2)可采笋个数比F0多出740个·hm-2,凭借较大的单个笋体和20%的笋早出,产量、收益分别达到F0的约1.9倍和2.2倍。“竹酒糟+鸡粪+高粱秆”模式(F3)单位面积出笋量增幅不大,仅比F0多出294个·hm-2,产量、收益分别为F0的1.6倍和1.8倍。

3 讨论与结论

覆盖措施促进毛竹笋早出丰产已有较为充分的研究报道,在雷竹(Phyllostachyspraecox)、黄甜竹(Acidosasaedulis)等其他林分经营中也得到了实践证明[9,10]。本研究中,相对传统的促笋覆盖模式“糠壳+鸡粪+稻草”(F1)对毛竹笋早出的效应并不明显,进入发笋盛期与对照(F0)基本一致,均为3月20日以后,其促笋作用主要体现在成倍增加单位面积笋的数量上。考虑到山区可耕作物少,覆盖物来源不足,因此本试验采用的覆盖物厚度偏低,试图以较少的覆盖材料获得可观的增益,经营成本(材料费、运输费和工时)的相应减少,更易于山区林农接受和推广。或许F1处理有效地促进了毛竹林内笋芽的集中萌动,只是前期施肥量未能满足这些笋的发育需求,使其没能快速突破地面和覆盖物,这从F1的竹笋较多地存在着“空腹”现象、平均单个笋重不及对照也可作出推断。

表3 不同覆盖处理后毛竹单位面积笋产量与收益的变化

注:可采个数=出笋个数—留养个数,留养个数以900·hm-2计; 单个笋重F0、F1、F2、F3分别按1.5、1.1、2.0、2.0kg·个-1估计;F1笋早出不明显,与F0同按1.8 元·kg-1计,F2、F3因20%的笋早出,价格平均2.1元·kg-1。Available shoot amount=total shoot amount-retained shoot amount (900 per hectare); the single shoot weight was evaluated 1.5 kg,1.5 kg,2.0 kg and 2.0 kg at F0,F1,F2 and F3,respectively; shoot emergence was not notably early at F1 relative to control (F0),the price of gross fresh shoot under both treatments was 1.8 yuan per kg,while that under F2 and F3 was about ¥2.1 per kg for the early emergence of 20% shoots.

考虑到四川山区糠壳、稻草等促笋覆盖材料匮乏,本试验利用竹区就近农林生产剩余物进行覆盖增温促笋技术的推广,结果显示:两种新型覆盖模式“糠壳+鸡粪+高粱秆”(F2)和“竹酒糟+鸡粪+高粱秆”(F3)既利于笋的早出,又利于单位面积笋产量的提高,尽管在单位面积笋产量上的效果不及F1显著,但高粱秆、竹酒糟属农林生产废料,不仅无需计较成本,还解决了废料难于处理甚至通过焚烧、丢弃造成环境污染的问题。本试验中采取的高粱秆,其质地较坚实,直径也远大于稻草,如能进一步进行破碎化处理,效果或许更佳。

由于采用的覆盖层厚度较小,覆盖后测得的瞬时地温增量不大(仅较裸露地块高出0.35℃~0.69℃),能促笋增产的原因可能有以下几点:1)瞬时的温度增量虽小,但数月的积温增量可能产生明显效应;2)即使没能直接产生热量,覆盖后吸收的太阳辐射更不易丧失,且外界气温骤降时覆盖地块也不致降温过快[11]。3)覆盖相当于加厚了土层,增加了笋出土前的暗生长时间,粗生长较大。4)覆盖后土壤保湿能力增强[12],能更好地满足竹笋细胞分裂生长的必要条件。

试验表明,在广大山区毛竹林的经营实践中,可不局限于传统覆盖模式而尝试就地取用周边的秸秆、草料、加工剩余物等用作覆盖材料,既节约成本、增加收益,又利于资源的循环利用和环境保护,但须保证林地的肥料供应充足,以满足大量发笋的需要。