金融科技发展对金融稳定的影响及对策研究

,

近年来,以分布式技术(云计算和区块链)、互联技术(物联网和移动互联)、安全技术(生物识别和加密)、人工智能、大数据等为代表的金融科技(Fintech)在全球范围内迅速发展,并在资本市场、商业银行、支付结算等领域成功运用,进一步激发和释放了“金融+科技”的活力,金融科技也因而成为国内外经济金融界关注的热点。埃森哲调查的数据显示,2010年至2016年,全球金融科技投资总额122亿元等值人民币(下同)增至1 531亿元,增幅近12倍。2017年,全球科技金融领域发生649笔融资,融资额1 379亿元。其中,中国境内融资796亿元,占比57%。从分布来看,金融科技投融资主要集中在北美和东亚,并诞生了一批跨国金融科技公司,如苹果公司、阿里巴巴、百度、腾讯、三星等,这些金融科技公司逐步成为金融科技创新、投入和发展的主力军。就行业来看,目前金融科技产业发展投资主要集中在支付和借贷领域,并逐步向银行业、保险业和分布式账户技术(DLT)等领域延伸。

金融科技的爆发式增长不是偶然的,而是多重因素驱动的结果:其一,客户需求驱动。“数字土著”和“千禧一代”生活在数字时代,其对于金融服务的便捷、速度和成本的偏好日益重要,驱使一些快速增长的新兴市场和经济体采用金融科技。[注]FinTech Issues Group of Financial Stability Board, “Financial Stability Implications from FinTech-Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities’Attention”,Financial Regulation Research, 2017.其二,信息技术驱动。大数据、云计算、区块链、互联网等技术的发展已成为金融服务创新的显著驱动力,这就为一些高效、低成本的新进入企业提供了空间和机遇。其三,经济全球化驱动。经济全球化和贸易全球化对金融机构在更大范围内提供全方位、高质量的金融服务提出了更高的要求,迫使金融机构通过技术革新提高配置效率,借以提升自身市场竞争力。

金融创新就是在金融领域内通过产品、交易、组织、市场、技术等形式的变革和创新,建立一种“新的生产函数”。[注]何德旭、王卉彤:《金融创新效应的理论评述》,《财经问题研究》2008年第12期。金融科技属于技术驱动的金融创新,这些创新具有很强的无序性和随机性,很可能会催生出新的商业模式、交易模式和技术应用,如不加以规范和引导,极有可能会对金融服务供给和金融稳定产生系统性的负面冲击,引发金融风险甚至金融危机。因此,随着金融科技开始在各个行业内大范围的实践,尽早梳理科技金融发展对金融稳定的作用机制,并制定相应的监管对策,对于现阶段维护金融稳定和金融安全具有尤为重要的意义。

一、金融科技发展在维护金融稳定中的积极作用

金融科技的发展有助于拓展金融资源的可分配界限,减少金融摩擦,提升信息可得性和交易透明度,从而更利于金融稳定。

(一)金融科技的发展有助于提升金融资源配置效率,维护金融稳定

金融效率是金融稳定的价值基础。从理论上讲,金融稳定就是金融配置效率达到帕累托最优状态。[注]帕累托最优(Pareto Optimality)是指资源分配的一种理想状态,假定固有的一群人和可分配的资源,从一种分配状态到另一种状态的变化中,在没有使任何人境况变坏的前提下,使得至少一个人变得更好。其在微观层面主要体现为投资者的边际替代率等于融资者的边际替代率,即金融交易达到局部均衡;在宏观层面体现为金融交易成本的节约,使得投融资者、政府、企业、个人、金融机构等金融市场所有参与者的资源配置趋于或者达到帕累托最优状态,即达到一般均衡。在局部均衡和一般均衡条件下,金融产品的交易价格都能同时使交易双方得到满足,从而形成相对稳定的状态。尽管这种理论上的均衡状态在现实交易过程中难以达到,但金融配置有效率总比无效率、高效率总比低效率更有利于金融稳定。[注]王振山:《金融效率论:金融资源优化配置的理论与实践》,东北财经大学学位论文,1999年。

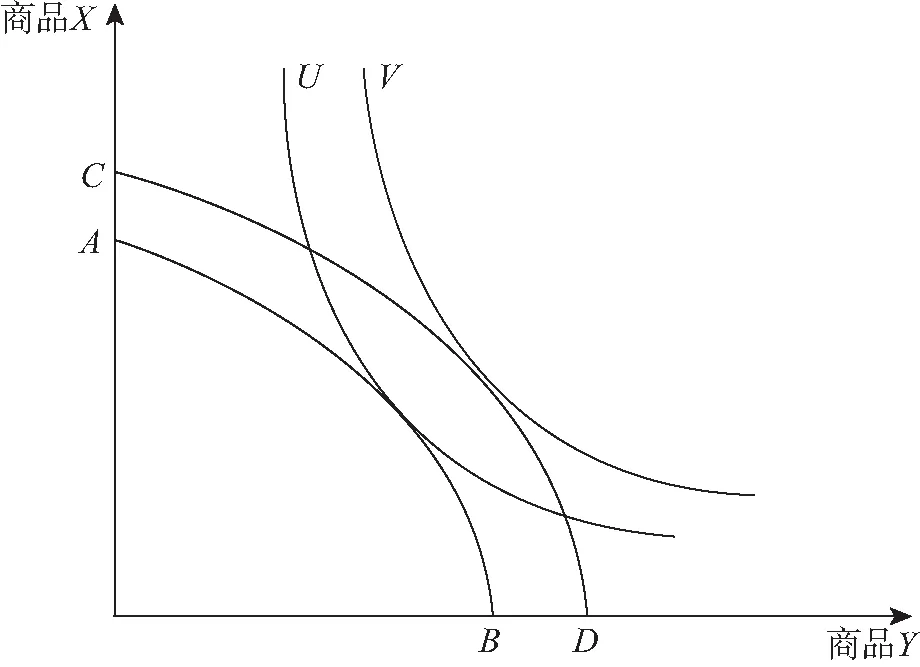

图1 金融科技发展与金融资源的可分配界限

在金融资源数量既定的情况下,金融技术决定了金融资源配置的效率水平和交易满意程度(金融交易的稳定性)。如图1所示,在现有的金融技术的条件下,金融资源的分配及效率水平是由金融产品的供给曲线AB和投资者的无差异曲线U共同决定的。金融科技的发展显著提高生产力技术,支持产品创新和服务品种创新,如机器人投资顾问和人工智能的应用有助于改进交易决策过程,分布式账户技术应用显著提升了交易的效率和速度,金融科技信贷平台可以减少搜索成本和交易成本。[注]刘镇:《智能和机器学习在金融领域的发展及对金融稳定的影响》,《吉林金融研究》2018年第2期。上述金融科技的发展都可使得社会范围内金融产品的供给曲线向外侧移动至CD,则金融资源配置效率就由CD和V决定。这就拓展了金融资源的可分配界限,提高了金融资源配置效率。从这种意义上说,金融科技的应用有助于推动金融资源配置效率由低向高转变,更能维持资产价格的相对稳定。

(二)金融科技发展有助于提升金融交易的透明度,增强金融市场稳定

市场透明度是影响金融稳定的重要因素之一。市场透明度主要体现在市场供求、交易价格、市场监管等金融交易信息的完整、全面、真实程度。传统经济学理论的金融资源配置均衡,普遍建立在“有效市场假说”基础上,即交易双方能够在交易时点获得完全的有效信息,在此基础上形成的交易均衡通常是稳定的。而现实金融交易过程往往存在信息不完全和信息不对称的情况,容易产生逆向选择,严重情况下会引发银行挤兑,甚至可能演变为金融危机,这一点从历次经济金融危机发生的挤兑事件可以佐证。1998年亚洲金融危机后,发达国家已将增强市场透明度作为关键领域之首。[注]1998年5月8日,西方七国财政部长和欧洲委员会代表在伦敦召开会议,提出这五个关键领域:(1)增强透明度和信息发布;(2)帮助各国准备与全球经济结合,准备全球资本自由流动;(3)加强国别金融体系;(4)确保私人部门承担自己贷款决策的责任;(5)进一步增强国际金融机构的作用及其相互合作。区块链、大数据等技术的运用,使得身份识别、资产登记、交易交换、支付结算能够在区块链一个系统上“一账打通”,极大地扩展了金融信息的聚集范围。这就相当于构建了一个数字化的交易社会,任何交易者都可随时随地在区块链账户中查看相关交易信息,降低了交易过程中的信息不对称性,有助于增强金融交易稳定性。2018年6月25日,支付宝在香港推出了基于区块链的电子钱包跨境汇款业务,在采用分布式账本技术进行分布式处理的同时,向支付宝香港(Alipay HK)、渣打银行(香港、新加坡)、菲律宾钱包(GCash)、监管机构(香港、菲律宾)等交易参与者在分布式账本上提供技术上统一的业务账本和视图。与传统跨境汇款相比,所有相关参与者都可以对个人跨境汇款链路进行实时、全程监测,极大地提高了时效性、有效性和透明度,使跨境汇款能实现更透明的监管和更高效的风控。

(三)金融科技发展推动金融业“去中心化”,有助于降低金融冲击的影响

金融科技对金融业态的实质性改变体现在“脱媒化”“去中心化”和“定制化”,能够在更大范围内满足金融交易的多元化和多样性,从而降低单个机构或者单一行业对金融体系产生的不利冲击。金融业的“去中心化”是指通过第三方支付、结算、融资等手段完成技术“脱媒”,打破银行等传统金融机构在支付和融资方面的“中心”作用。在支付结算领域,分布式账户技术的应用,使得支付宝、财付通、Apple Pay等非银支付机构能够参与到支付、结算等金融活动,极大地降低了传统结算领域的集中度。《中国支付清算行业运行报告(2018)》数据显示,截至2017年底,中国境内共有218家非银行法人支付机构,下设 1 541家分公司。2017年,非银支付机构共办理支付业务(包括互联网支付和移动支付)2 873亿笔,支付金额143亿元。在贷款方面,大数据处理和贷款发放的自动化等技术进步降低了金融准入壁垒,使得一些互联网平台和金融科技平台,通过对商品消费和金融消费记录,建立庞大的个人征信库,从而开展借贷和征信业务。Wind统计数据显示,2018年11月末,中国正常运营的P2P平台共1 184家,贷款余额8 112亿元;2018年1—11月,中国P2P成交量16 888亿元,借款人数达4 022万人次,投资人数达3 259万人次。金融科技通过“脱媒化”和“去中心化”推动相关机构创新开展“定制化”(点对点)的金融服务,并以此推动融资模式由“它融资”向“自融资”转变。

(四)金融科技发展提高了金融决策的科学性和防范金融风险的能力

金融科技发展技术有助于推进金融交易的管理体制改革和管理技术革新,提高了金融决策的科学性和防范金融风险的能力。人工智能、大数据、区块链等金融科技已经开始广泛应用到信用评级领域,有利于补充现代互联网金融机构和传统银行风控的尽职调查手段,提供更好、更安全的金融服务。例如,百度金融、蚂蚁金服和财付通都已经基于自身的大数据平台建立包括动态因子和静态因子的客户风险评级体系。这种风险评级体系,能够对客户的交易时间、交易地点、交易集中度等动态因子及客户基本信息、敏感词搜索、大数据画像等静态因子,进行系统性的风险评估。同时,金融科技也已经在银行等传统金融机构进行大规模应用。例如,建行上海数据分析中心设有大数据实验室,通过非结构化数据的模型研发,对用户的行为偏好、地理位置数据、社交媒体数据等非结构化数据进行分析,有效避免风险事件数万起。再如,招商银行在国内首家实现将区块链技术应用于全球现金管理领域的跨境直联清算、全球账户统一视图和跨境资金归集。由于区块链不可篡改、智能合约等技术特点,使得交易参与方具有实时、可信的信息验证渠道,并据此做出科学决策,提升了防范风险的能力。

二、金融科技发展对金融稳定可能产生的潜在负面的系统性影响

金融科技创新可能会对金融体系产生潜在负面的系统性影响,削弱国家金融稳定。本文拟从微观和宏观两个角度进行分析。

(一)金融科技发展可能引发的微观金融风险

1.金融科技发展可能导致流动性风险,削弱金融稳定。金融科技“去中心化”会诞生大量金融科技平台(如互联网融资平台),点对点的融资服务虽然为融资者和投资者提供了突破地域和时间限制的匹配机会,但可能会触发融资平台的流动性风险。其一,在正常情况下,金融科技平台应当仅仅充当信息和交易中介的功能,但由于缺少监管,一些互联网信贷平台在利益的驱使下可能运用自有资金撮合业务,并演化出担保本金偿付、信贷资产证券化以及债权转让等融资模式,容易形成沉淀资金。大多数金融科技公司(中国以P2P平台较为普遍)资质低,无法建立应对短期负债集中到期或者其他偶然风险事件造成资金集中外流的防控体系,囤聚资金容易形成流动性风险的新“母体”。其二,短贷长借的期限错配容易引发流动性风险。中国互联网金融主要以小额金融服务为主,其建立的初衷就是满足多数个体交易短贷快收的需求,其显著特点就是随机赎回和随时支付,这导致资金与债权的期限配比难以有序进行。其三,交易行为的聚合效应会增加挤兑风险。金融科技催生的智能交易具有随时性和随地性的显著特点,为非正常情况下集中交易提供了方便。一些变现能量经互联网传输后可在某些时间节点集聚,并生成巨大的挤兑压力,引发流动性风险。截至2018年6月末,因流动性兑付问题而退出的中国P2P企业达2 121家,占累计运营平台总量的56.3%。由于互联网金融的客户群体多,一旦违约容易引发群体性金融事件,危害国内金融稳定。

2.金融科技发展容易引发合规性风险。科学技术不当应用造成的数据风险、信息科技风险和操作风险,可能会危害金融稳定和金融安全。当前我国金融科技发展主体以平台公司和第三方外包公司为主,在互联网金融的语境下,监管者无法对所有数据进行有效监管,第三方公司可能会出现数据造假、数据伪报、数据泄漏等一系列安全问题。[注]薛紫臣、董小君:《互联网金融流动性风险生成机理及化解》,《国家行政学院学报》2016年第7期。并且,随着智能交易在金融领域的广泛使用,个人的消费、支付、结算信息,企业的信贷、采购、存款、商业信息都被纳入数据网络当中。一旦发生信息泄露,容易引发企业和个人的信息危机。在金融科技的语境下,信息的安全性和危害性被无限放大,个体信息泄露会损害整个行业的正常发展,甚至会引发系统性金融风险。

3.金融科技发展对传统立法监管冲击引发的合规性风险。金融科技的发展(如区块链、大数据等)对投资者和融资者的金融交易习惯与方式进行了重构,传统的金融立法难以有效界定并进行监管。[注]杨东:《防范金融科技带来的金融风险》,《红旗文稿》2017年第8期。现有的法律框架已难以对金融科技触及的新型金融业态和新型金融交易行为进行有效规制,容易引发制度漏洞,触发合规性风险。例如,现行法律规范尚未明确界定智能合约的法律性质,以及是否适用现行的《合同法》,一旦出现违约事项,相关部门无法依据现行的法律条文对交易双方的权利义务进行裁定,从而引发合规风险。并且,金融科技实则为技术层面的金融创新,对金融监管实时性和有效性提出了挑战。

(二)金融科技发展可能引发的宏观金融风险

1.金融科技发展可能增加金融体系的杠杆率。杠杆率通常指其资产负债表中总资产与权益资本的比率,高杠杆已成为金融业专有的经济属性之一。在某些情况下,一些金融科技平台可能通过借贷、发行股票或者债券等方式进行融资,在附加担保功能后,这些交易平台已具有了类似间接金融中介功能,即形成“影子银行”。以中国的P2P平台为例,在附加担保功能后,这些交易平台已具有了类似间接金融中介功能,即形成“影子银行”。由于这类平台本身不具有金融产品研发能力,加上缺乏实质性约束,沉淀资金通过各种渠道又扩张到银行、证券、信托等金融市场,并在货币市场、资本市场不断累积和蔓延。2017年中国互联网消费金融交易规模为4.4万亿元,同比增长904%,占同期新增社会融资规模的22.7%。互联网金融在某种程度上放大了金融系统内的真实杠杆率水平。在高杠杆的条件下,由于资产主要依靠负债驱动,负债结构一旦确定,除非资产结构在期限与额度上与其匹配,否则错配问题出现,错配本身导致金融风险,极易遭受挤兑事件,从而引发系统性金融风险。

2.金融科技发展可能引发金融市场过度波动。金融科技活动的基本特征就是通过大数据、区块链等技术运用,高频度地捕捉交易机会,在每一个交易的价格水平上提升交易效率和金融交易速度。[注]张宏伟:《金融科技创新发展的机遇与风险防范》,《北方经贸》2018年第2期。但一味地追求交易速度也可能会加剧交易系统的波动性。例如,在市场平稳时,算法交易者和智能机器人可能会更加活跃,通过高频数据捕捉价格波动,撮合交易。但在市场流动性紧张时,这些算法驱动的交易者将迅速退出市场,导致市场价格短期内大幅下跌。与此同时,金融科技可能会使金融系统对新闻过度敏感,从而由单一事件演变为群体事件,引发市场过度波动。在金融科技的语境中,声誉传染将成为金融科技的潜在关注点。投资者在某一金融科技平台发生意外亏损或者难以兑付的问题,经互联网传输后可能被解释为整个行业存在潜在损失,从而引发整个行业的波动,造成金融市场风险。

3.金融科技发展容易引发顺周期性。金融科技的顺周期性是影响金融稳定的又一重要因素。一般认为,顺周期性是由于由信息不对称、委托代理问题、羊群效应等因素造成的对有效市场的偏离,且偏离程度越大对金融稳定的破坏性越强。与传统的金融中介和金融机构相比,去中心化和过度依赖算法、数据的金融科技活动可能更容易引发金融交易的羊群行为,出现顺周期化的金融动态,从而引发市场过度波动。例如,投资者和融资者在金融平台上的直接交易更有可能出现大的情绪波动,平台个别项目出现不良或者逾期可能引发整个平台投资枯竭,社交交易者和机器人顾问更容易引发“羊群行为”,迅速退出市场。与此同时,周期性和季节性集中支付也会削弱金融稳定。为最大限度地吸引资金流入,一些互联网基金产品采取T+0策略,且与支付宝、财付通等支付系统连接。在正常市场条件下,由于单笔产品规模较小,兑付压力不大,其风险呈现潜伏状态。若赎回规模超出风险准备金或市场出现流动性异常,“挤兑”压力即刻凸现。这些金融科技活动都可能增加金融服务的顺周期性,从而放大了对金融体系的冲击。

三、维持金融稳定前提下金融科技发展的路径选择

金融稳定是包括金融科技在内的任何金融创新和金融发展的基本前提。笔者认为,要在维持金融稳定的大前提下,促使金融科技健康持续发展,就必须着力抓好以下几个方面的工作。

(一)抓紧构建金融科技的宏观监管框架

金融监管是提升市场效率、解决市场参与者信任风险、维护金融稳定的重要渠道。相关部门应抓紧构建金融科技的宏观监管框架,支持行业竞争和反垄断,并着重防范金融科技发展可能引起的系统性金融风险。一是构建穿透式的科技金融监管理念。金融科技在支付、结算、信贷、交易等领域的运用已经打破了原有分业经营的金融业态,金融科技公司的混业经营将会成为常态。监管机构应当打破“身份”的标签,从金融科技业务的本质入手,按照“实质大于形式”的原则,确定其业务功能和法律属性,并据此确定监管规则和监管机构。[注]边卫红、单文:《Fintech 发展与监管沙箱:基于主要国家的比较分析》,《金融监管研究》2017年第7期。人民银行着重对支付、结算等领域进行监管,银保监会对金融科技公司涉及的类信贷业务进行监管。二是尽快建立适合中国国情的金融科技“监管沙箱”,明确准入机制。针对金融科技发展潜在的信息科技风险、操作风险和系统性风险,英国、澳大利亚、新加坡等国家相继建立了较为成熟的“监管沙箱”机制,对金融科技公司进行牌照化管理。建议中国人民银行等部门尽快设立中国特色的“监管沙箱”,对现存的金融科技公司进行测试,入箱测试通过的科技金融企业发放限制性牌照,并着重将技术创新性、消费者保护能力以及资金实力等因素纳入早期的入箱考察标准中。三是加强宏观金融科技风险监测。金融科技风险具有极强的隐匿性、传染性和复杂性,如不加以预防、识别和监测,极有可能引发系统性金融风险。因此,要加强金融科技风险监测,将新型服务提供商、网络安全、金融科技创新算法纳入早期的监管系统设计。在监管手段上,通过监管科技(Reg Tech)对金融市场的数据进行监管,尤其要着重研究区块链和分布式技术在监管手段和监管技术中的运用。

(二)构建和完善金融科技的基础设施体系

完善的金融基础设施是确保金融科技健康持续发展的基本要素和条件。现有的法律、征信等金融基础设施已经难以适应和支持金融科技发展的需求。例如,现行的《人民银行法》《商业银行法》《证券法》《公司法》等法律条文都未就知识产权评估、登记、交易,股权转让,智能合约和分布式账户监管提供法律依据。因此,要尽快构建和完善金融科技基础设施体系,推动金融科技行业稳定有序发展。一是推动金融科技立法工作,并注重跨境法律考量。目前金融科技领域立法层级低,主要以部门、地方规章为主,建议相关部门尽快出台一部位阶高的规范性文件,统一权力、权利以及义务,为相关立法奠定基础的原则性规定,在此基础上完善《公司法》《人民银行法》等法律文件,对金融科技涉及的条款进行补充和修订。同时,鉴于金融科技活动具有跨国性,要注重跨境法律考量。二是推动建立金融科技行业标准和技术标准。行业标准和技术标准的制订,意味着行业的规范和成熟,为扩大行业生产、科学管理和防范风险提供了条件。应发挥行业协会的作用,尽快制定覆盖数据、算法和平台等领域的金融科技规则和标准,并建立支持大数据分析的治理和披露框架。三是强化跨境监管的国际合作和协调。鉴于金融创新的虚拟性,跨境问题的监管处理会越来越重要,如支付宝已经开始探索跨境汇款业务,国内监管机构应当加强与全球金融稳定理事会(FSB)、美国金融稳定监督委员会(FSOC)、欧盟系统性风险委员会(ESRB)等国际机构的合作,着手建立更加结构化的跨境合作监管体系。

(三)大力推进金融科技人才建设

金融科技行业兼具金融业和科技业的特点,对人才素质要求较高,为推动金融科技行业的健康发展和维护金融稳定,必须加大科技金融人才尤其是监管人才的建设和储备工作。一是着重培养兼备风险意识和法律思维的管理型人才。一方面要推动金融科技学科建设,建议挑选一批试点大学开设金融科技相关专业,为金融科技行业提供人才支持。另一方面也要加强对金融科技行业的从业人员,尤其是管理人员的风控培训,切实增强风险意识,强化自身对技术风险、市场风险、业务操作风险、流动性风险等金融科技常见风险的应急防控能力。二是加大金融科技监管领域人才储备力度。监管机构应创新人才培养机制,定期挑选人员下放企业进行交流锻炼,着重打造一支既懂金融科技发展规律又懂金融风险防控的监管队伍。三是建立共享交流学习机制。监管当局应着手与金融科技公司建立长效的沟通渠道,定期分享“技术沙龙”经验,主动应对金融科技发展的挑战。