三缄其口与汉代封检形制关系蠡测*

史 亮 肖从礼

(甘肃简牍博物馆,甘肃 兰州730000;甘肃简牍博物馆,甘肃 兰州730000)

成语“三缄其口”,比较通行的解释是指封口三重;又指言语谨慎,少说或不说话。“三缄其口”一词的最早出处,学术界一般认为首见于西汉人刘向所撰《说苑·敬慎》:

孔子之周,观于太庙,右陛之侧,有金人焉,三缄其口而铭其背曰:“古之慎言人也。戒之哉,戒之哉!无多言,多言多败……”孔子顾谓弟子曰:“记之!此言虽鄙,而中事情。诗曰:‘战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。’行身如此,岂以口遇祸哉!”①

此事又见载《孔子家语·观周》:

孔子观周,遂入太祖后稷之庙,堂右阶之前,有金人焉,三缄其口,而铭其背曰:“古之慎言人也,戒之哉……”②

比较《说苑》和《孔子家语》记载可知,二文所记为同一事,孔子观于周之太庙,于右陛见一金人,三缄其口,金人其背铭刻有“古之慎言人也”等语句。孔子认为金人之铭文有道理,故而谆谆告诫其弟子,一定要谨言慎行。金人即青铜所铸之人像,位于太庙右侧,被三封其口,在金人的背部铭有“古之慎言人也”诸句,这大概是中国古代文献所载最早的座右铭了。

从文献记载来看,西汉刘向《说苑》中所记载金人之铭出自《黄帝铭》六篇,在东汉班固所撰《汉书·艺文志》中即记录有《黄帝铭》六篇,惜已经亡佚。宋人王应麟在《〈汉书·艺文志〉考证》一书中认为所谓《金人铭》即为《黄帝铭》六篇之一。③清人严可均《全上古三代秦汉三国六朝文》一书在《金人铭》下加按语曰:“此铭旧无撰人名,据《太公阴谋》《太公金匮》知即黄帝六铭之一。”④严氏是将该铭文系于黄帝名下。按,《金人铭》系黄帝之作显系托辞。尽管《金人铭》的时代和作者至今是一个谜,但据刘向所引孔子之太庙见三缄其口的金人的记载可知,此铭的时代当不晚于春秋时期,其更早期或在西周时期亦有可能。对于周太庙之金人,梁思成在《中国雕塑史》中认为,《孔子家语》中之金人,“盖亦我国铜像中之最古者也”。⑤作为座右铭的中国最古的铜像最大的特点是三缄其口,而且在其背面有“古之慎言人也”之类的警语。本文重点探讨金人“三缄其口”方式与后世封检形制上的渊源关系。

周之太庙中金人“三缄其口”的具体方式是什么现已无从得知。按,缄有封闭之意。汉蔡邕《铭论》:“周庙金人,缄口以慎。”⑥缄口,即闭口。又,缄常用于指扎束器物的绳。如《汉书·外戚传下·孝成赵皇后》:“帝与昭仪坐,使客子解箧缄。”颜师古注:“缄,束箧之绳也。”⑦故,缄又有束缚;捆扎之义。《墨子·节葬下》:“榖木之棺,葛以缄之。”孙诒让引《释名·释丧制》:“棺束曰缄,缄,函也。古者棺不钉也。”⑧是说木棺以葛藤函封。由所列举的这几个缄字的含义来推测,金人很可能亦是以绳索类之物封缠其口,以示闭口慎言之意。

我们推测,周之太庙金人的“三缄其口”应是实指三道封绳。这种以三道封绳进行封缄的形式至少为秦汉时期的邮书传递所使用封检所继承,三缄其口从而达到密闭诸物的作用。

封检,亦称检,是一种特制的用于物品或文书封缄的木板。其功能如《释名·释书契》所言:“检,禁也。禁闭诸物使不得开露也。”⑨检的封缄和题署方式在文献中亦有所记载。徐锴《说文系传》“检”字条曰:“书函之盖也,玉(三)刻其上,绳缄之,然后填以泥,题书而印之也。”⑩《说文·木部》:“检,书署也。”⑪《释名·释书契》曰:“署,书文书检曰署。署,予也,题所予者官号也。”⑫由这些记载可知,封缄文书的封检有三道凹槽,封绳缠于三道凹槽,以印泥密闭,捺上印章,在封检之上写上接收官府的名称。从出土的秦汉时期封检实物中,我们发现有数量不少的封检属于三缄其口的形制,兹举数例如下:

1.卅井降虏隧出火椎钻二(封检)305.17A⑬

此简(见图1)出土于居延布肯托尼(贝格曼编号:A22)。简的形制和用途属于封检,所封缄之物为卅井候官降虏隧配备的两件出火椎钻。简文既言“出火”,是知“椎钻”与取火工具有关。出火椎钻类似后世的火燫,属于敲击取火。此封检形制颇具代表性,整枚封检长11.2 厘米,宽4.5厘米,厚1.7 厘米,木质。封泥槽在检的下端,在槽的两竖边横着锯有上、中、下三道细槽。在居延出土封检实物中制作成中空,横锯上、中、下三道细槽形式的数量并不太多,有几十枚左右,兹不赘举。通行的看法是,封检上的三道锯槽是用以缠系麻绳,打结,以起密闭诸物之用。缠系麻绳以起封缄作用的例子可见于同出土于居延边塞的封检,如下封检:

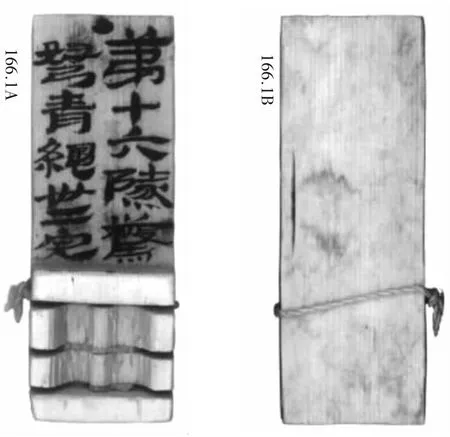

2.第十六隧惊弩青绳卅二,完166.1A⑭

图2 居延出土封检

该封检(见图2)出自居延边塞,由封检上所记“第十六隧惊弩青绳卅二,完”的题署知,所封送之物为第十六隧的惊弩上的青绳,此绳或长32 尺,或有32 枚。封检槽上的麻绳的系于上边第一个细槽上,麻绳的结位于封检侧面。这枚封检锯有三道细槽,麻绳缠绕细槽一圈,其结打在侧面。

按常理推测,既然所系麻绳是用以密封,则其绳结就应该系于封检槽中,然后再以封泥捺实之,钤印。

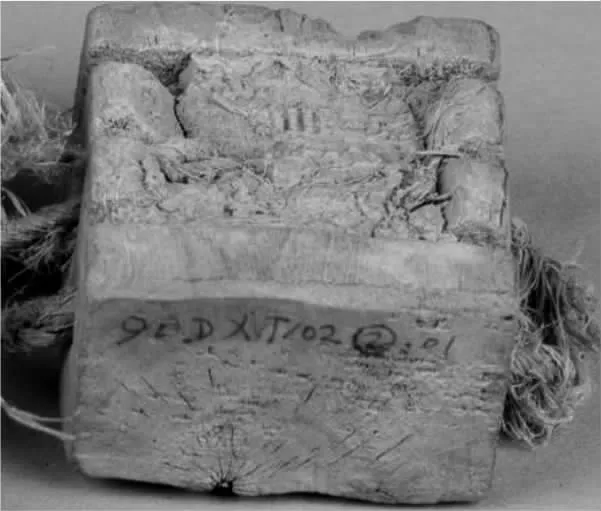

当然就上例而言,因为此封检印泥无存,当是折封后的状态,加之所系麻绳是可以活动的,其织结的原始位置究在何处是不太明确的。敦煌悬泉置有一枚封泥尚完好的封检(见图3),在封泥下面所系正是三道麻绳,由此可证汉代封检是以麻绳三缄其口。

图3 敦煌悬泉置汉代封检(甘肃简牍博物馆藏品,馆藏编号90DXT102②:01)

由上述可知,周之太庙右阶上金人的三缄其口与秦汉时期封检上的三缄其口的缠系方式应当相似,其功能皆起密闭作用。封检之封槽好比金人之口,所不同者,金人之口仅以绳三缄其口,而封检不仅要以麻绳三缄,还要捺上封泥,拓上印章,以起保密作用。这种保密措施很容易让我们联想到魏晋时期的《驿使图》画像砖⑮(见图4)。该画像中一驿使策马急驰,左手拿着通关过所证明,所画人像最为特殊的地方在于该信使没有口,以此来表示信使守口如瓶的职业使命,正因此画以艺术化的形象表现出了信使的保密特征,所以《驿使图》被作为中国邮政的标志图。

图4 《驿使图》

[注 释]

①[汉]刘向撰、向宗鲁校证:《说苑校证》,中华书局1987 年版,第258~259 页。

②陈士珂辑:《孔子家语疏证》,上海书店影印出版1987 年版,第72 页。

③[南宋]王应麟著,张三夕、杨毅校:《〈汉书·艺文志〉考证》,中华书局2011 年版,第298 页。

④⑥[清]严可均校辑:《全上古三代秦汉三国六朝文》(第一册),中华书局1958 年版,第10 页、459 页。

⑤梁思成:《中国雕塑史》,百花文艺出版社1997 年版,第45 页。

⑦[汉]班固:《汉书》卷九七下《外戚传》,中华书局标点本1962 年版,第3993 页。

⑧[清]孙诒让著、孙启楷点校:《墨子闲诂》,中华书局2001年版,第182 页。

⑨⑫[清]王先谦:《释名疏证补》,《汉小学四种》(影印本)下册,巴蜀书社2001 年版,第1531 页、1533 页。

⑩[南唐]徐锴:《说文解字系传》,中华书局2017 年版,第342 页。

⑪[东汉]许慎著、[清]段玉裁注:《说文解字注》,上海古籍出版社1981 年版,第265 页。

⑬简牍整理小组编:《居延汉简》(叁),中央研究院历史语言研究所专刊之一○九,台北市南港区加斌有限公司2016年,第262 页。

⑭简牍整理小组编:《居延汉简》(贰),中央研究院历史语言研究所专刊之一○九,台北市南港区加斌有限公司2015年,第164 页。

⑮甘肃省博物馆编:《甘肃省博物馆文物精品图集》,三秦出版社2006 年版,第195 页。