基于标准化建模的跨域信息共享应用研究

邹红霞 王 桢 胡欣杰

1(航天工程大学航天信息学院 北京 101416)2(北京空间信息中继传输技术研究中心 北京 100082)

0 引 言

信息化建设中各单位依据各自需要所建设的信息系统形成了大量的信息孤岛,制约了数据与信息共享应用的发展。特别是随着编制体制的调整改革,以前归属于同一部门的业务系统现在可能分散在多个不同的部门。随着军民融合的不断发展,跨部门、跨单位、跨层级的所谓跨域信息共享成为信息化建设新的增长点。传统的通过整合或组织系统内部的接口和数据映射的方式,导致开发接口多且复杂、开发成本高等问题。本文通过分析跨域信息共享需要解决的问题,参考美国国家信息交换模型(NIEM),提出了一种基于标准化方式解决跨领域信息共享的实现思路。依照思路进行模型设计并规范了建模方法,设计了跨域信息共享实现中的共享模型应用体系框架,为实现标准化的用户接入提供参考借鉴。

1 跨域信息共享问题解决思路

1.1 问题分析

跨域是跨领域的简称,对领域概念的界定,当前并没有一个明确的标准,一种普遍的认为是:为了实现业务协同及辅助决策等目的,在不同行业、不同业务领域、不同组织机构之间的信息共享被称为跨域信息共享。本文根据各跨域信息共享展现出的特性归纳总结,认为跨域信息共享的主要特性是不同自治系统之间的异构性。自治系统指的是参与信息共享的业务系统均为可独立自主运行的系统。实现跨域信息共享首先要解决的就是异构性问题,主要涉及到数据的异构性和平台的异构性两个方面。数据的异构性问题,即指各业务领域数据的语义、格式、编码方式、数据模式的不统一,导致系统之间难以直接进行数据共享。而平台异构性问题,则是指各业务系统采用软硬件系统、网络环境等的不同,致使系统之间数据共享时要考虑信息交换格式、交换协议的跨平台性问题。其次,跨域信息共享要考虑的是分布性问题,即业务领域系统往往分散在不同的地理位置,跨领域信息共享易受到网络的传输性能、传输机制等因素的影响[1]。第三,自治性问题,即不能妨碍原系统的运行,信息共享要适应原系统的变化。最后,跨域信息共享不能破坏原有信息系统的安全性。

1.2 标准化建模基本思想

传统的数据整合与系统集成主要采取点对点的信息共享方式,每个系统都需要与其他系统建立离散的点对点连接,每个连接需要在防火墙开放端口。而且随着参与系统的增加,点对点连接及数据转换接口数量显著增加,很难满足安全信息按需共享的要求。而跨域信息共享应更强调采取松耦合的方式进行系统互联[2]。因此,可以考虑通过标准化建模的方法,采取面向服务的软件架构,通过建立规范的数据模型来解决跨域信息共享数据异构性的问题。其基本思想如图1所示。

图1 跨域信息共享标准化模型基本思想

(1) 建立标准化数据模型 跨领域信息共享的数据来源于各个业务领域,为了实现信息共享参与各方对数据的一致理解,需要对各个业务领域的数据按照统一的标准进行表示和描述。美国国家信息交换模型(NIEM)数据模型提供了统一的数据模型标准,可作为信息共享模型开发的依据和参考。

首先,构建核心数据模型,通过分析各业务领域共享需求,提炼出共性的数据类型(如人员编码等)。其次,构建业务领域数据模型,通过对核心数据模型进行扩展,形成反映自身业务特点的领域数据模型。最后,整合核心数据模型、业务领域数据模型以及各领域已有的数据编码标准(即编码表),形成应用数据模型标准文件。

(2) 通过数据模型建立信息共享规范 信息共享规范[3]是一种信息交换标准,由共享双方共同约定遵循的。在具体的项目或应用中,开发人员在充分完成用户需求分析的基础上,引用标准化数据模型,形成面向应用的信息共享规范。

首先,信息交换双方需要根据共享需求,确定共享数据的范围、内容和格式,形成共享业务模型。然后,依据标准化数据模型,形成双方共识的信息共享模型。尽管跨域信息共享的需求千差万别,但信息共享建模的过程是基本一致的,为了提高信息共享建模的效率和质量,建立规范的信息共享建模过程十分必要。

(3) 由信息共享规范生成信息交换包 信息交换包[4]是收发双方通过网络方式传递的含有共享数据的交换包。接收方在接收到交换包后,依据信息共享规范,对信息交换包进行解析,以达到对共享数据理解的目的。

信息交换包文档构建完成以后,数据源即发送方需要将待交换的数据依据信息交换包文档进行消息封装、发布,数据消费者可通过上网搜索和订阅,获取所需要的数据。

2 标准化信息共享模型的构建

2.1 标准化数据模型

跨域数据描述模型基本的要求是具备简洁性与完备性。简洁性是指模型标准需要足够简单,不会对所在业务系统的正常运行造成明显影响。完备性是指模型标准需要满足对本业务系统及与其有信息共享业务联系的其他业务系统涉及到的所有概念的描述,使业务系统所有信息均有明确的标准。运用XML Schema模式语言对各个业务领域共用的实体或领域内部实体及其关系的抽象描述,其逻辑结构如图2所示。

图2 信息共享模型逻辑结构

模型由结构模型、基础模型和领域模型三部分组成。结构模型是信息共享模型的定义基础,通过引用XML Schema的语法和基本数据类型可以定义基本属性(如id、ref、metadata、relationshipMetadata等)和基本数据类型(如抽象数据类型ObjectType、关系数据类型AssociationType、元数据类型MetadataType等)。其他所有模型都必须以结构模型为基础进行定义,保证接收方按照结构模型可以正确解读。基础模型是通用的数据类型的集合,这些数据类型是信息共享环境中通用概念的基本定义,如几乎所有业务系统都包含对人员的描述,可将所有人员部分抽象成为人员类型。根据业务领域使用需要,在基础模型上针对领域常用类型进行扩展的类型集合构成领域模型。

共享模型的逻辑结构划为核心集和领域集两类[5]。核心集包含定义类型结构的结构模型和基础模型,通过定义最基本的模型实现信息共享的简洁性要求。核心集是最权威的定义,也是强制所有参与信息共享的业务系统需要支持的定义。扩展集通过对基础模型内容按照结构模型的规则扩展形成针对特定领域内信息共享具体要求的领域模型的集合,满足信息共享完备性的要求,针对不同特点定义不同特性的属性,以适应具体信息共享标准需要。

2.2 信息共享规范

信息共享规范的开发步骤:(1) 总体规划,根据项目目标、任务、业务需求和业务流程等分析共享的信息和信息共享边界,形成开发计划,确定项目组成员等。(2) 需求分析,描述信息共享需求,包括涉及的单位、交换的内容等。(3) 模型生成,依据信息共享需求,参照标准数据模型,生成信息交换包,并对交换包的正确性进行验证。(4) 模型发布,将前面阶段形成的所有文档进行压缩,形成一个信息交换规范文件,并通过注册进行发布。

其中重难点是模型生成,涉及到信息共享业务模型建立和信息共享业务模型映射2个部分。信息共享业务模型是业务领域专家在需求分析基础之上运用建模手段以关联表、图形或标准化的UML语言(统一建模语言)的方式描述需求。信息共享业务模型是军地间、业务系统与业务系统之间沟通的工具与桥梁,同时也能为非技术人员(如企业管理人员、项目组管理人员)了解信息共享需求的功能。信息共享业务模型映射是指构建信息共享业务模型与标准数据模型的映射关系[6],即将信息共享业务模型中的类映射为标准数据模型中的类型或属性。标准数据模型能否与信息共享业务模型准确匹配是信息能否被正确描述的关键。匹配结果可能会出现三种情况:全匹配、部分匹配与不匹配。

(1) 全匹配:若业务模型中的类均能在信息共享模型中找到完全相同的表达方式,即属性的命名、取值范围等完全相同,则认为二者语义结构是完全相同的,可以不加修改直接使用,这是最理想的情况。此外,若类名与类型名称不同但语义与结构完全相同,也可认为是全匹配。

(2) 部分匹配:若业务模型中的类仅有部分属性与信息共享模型中某个类型的属性相同。业务模型的类与信息共享模型的类型主要差异体现在语义或结构上的不一致(包括属性命名上的不一致及取值范围、数据类型上的不一致等),则可通过对映射的信息共享模型类型进行部分扩充或删减,屏蔽掉不需要的属性、添加新的属性或修改不一致的属性,来实现对业务模型中类的匹配。其中批量引用信息共享模型中属性可以通过继承来实现。

(3) 不匹配:若业务模型中的类在信息共享模型中找不到相同或相似的类型,则需要参照信息共享模型的结构模型定义,定义新的数据类型。

确定匹配关系后,将业务模型中建立的类及其属性与匹配后信息共享模型的类型之间建立关系。业务模型建立的类的属性按照信息共享模型中的类型属性添加数据类型、数量关系及其他相应限制关系。

2.3 信息交换数据包

信息交换包文档[7]是由建模过程中生成的各种文件组成的一个压缩文件,其中包括用例图、序列图、模式文件、信息交换包文档的更改日志、交换模型的实例文件和元数据等内容。

(1) 信息交换包组成 信息交换包文档由主文档和辅助文档组成。主文档部分主要包含子集模式、扩展模式和交换模式这三种模式所对应的模式文件,还有反映子集模式中元素列表的文件。列表文件记录了子集模式中各元素的状态,便于对子集模式进行修改与重构。另外,主文档部分还包括总体规划阶段生成的各种文件(如用例图、序列图等)、信息交换包文档的更改日志、交换模型的实例文件等。辅助文档由描述信息交换包文档构成的目录文件和用来对信息交换包注册、搜索和管理的元数据文件组成。如图3所示。

图3 信息交换包文档

将信息交换包文档进行解压,打开目录文件,就可以清楚地了解文档中的文件分类,并可以通过目录文件中的链接浏览所有的文件。目录文件说明了包中每个文件的格式与内容。

信息交换包经过注册后会生成信息交换包文档元数据。信息交换包文档元数据包含了所有注册的信息,元数据文件是按照XML规范编写的,因此能够对其进行解析,实现注册、搜索和发现功能。

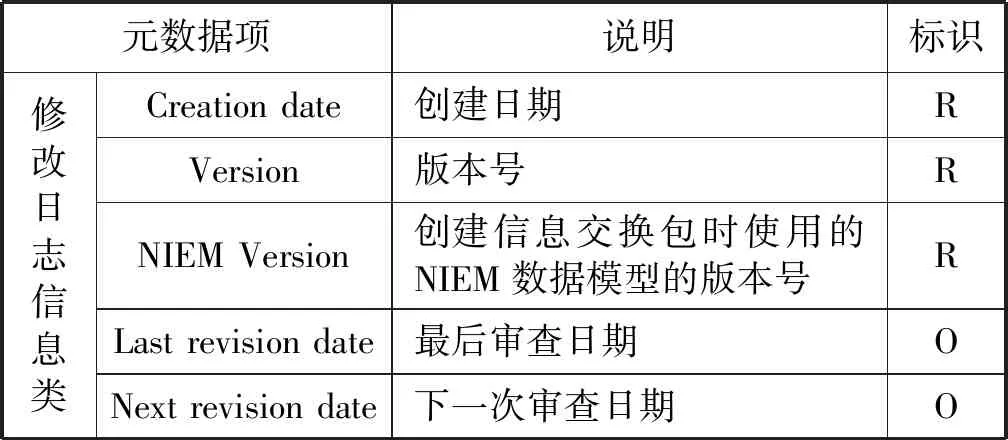

(2) 信息交换包元数据 元数据是关于信息资源的描述[8]。在信息交换包经过注册发布后,其他用户能够通过元数据搜索到所需要的信息交换包。信息交换包元数据包括信息交换包的基本信息描述、变更日志、状态、信息交换包业务内容描述和授权单位等信息。

信息交换包元数据内容见表1(在标识列,R表示必选项,O表示可选项)。

表1 信息交换包元数据

续表1

3 共享服务信息交换框架

为实现跨域信息共享的数据交换,需要开发设计逻辑实体交换框架LEXS(Logical Entity Exchange Specifications)[9]。通过定义数据交换方式、框架接入方式与框架运行方式,形成了一个能够满足不同信息共享需求的抽象消息交换框架。运用LEXS进行信息共享,数据的发布者将数据提交给框架,由框架实现数据的推送等操作。如图4所示。

图4 信息共享服务框架

共享服务信息交换框架主要由接口、交换消息、服务和管理控制策略组成。接口负责与用户间的数据交互。用户通过接口的不同实现方式接入框架,由接口调用服务来完成用户的数据交换操作。在与用户交互的过程中,接口将用户所提交的数据包及相关信息封装为交换消息用于框架内的传递,或将消息中的数据包及信息取出传递给用户。交换消息是信息共享服务框架中进行交换的实体,由数据包摘要、信息交换数据包与用户参数组成,由用户提交的数据包与方法参数封装而成。信息共享服务主要包括发布、检索、订阅、获取、校验、分发等服务。在框架中,信息共享服务起到了信息代理的作用,即由信息共享服务实现对用户信息的接收与发送。控制管理策略是对框架中用户与信息的管理。解决跨域信息共享缺乏管理层的问题,对信息共享过程中出现的问题进行协调与仲裁,对用户任务进行分配,对信息进行权威性界定等。

通过设计框架接口的方式,将业务系统的请求转化成为由接口调用的服务,把不同业务系统的异构连接方式转化为标准接口调用的统一服务,由接口实现松耦合的目标。

4 结 语

本文使用标准化建模的方式解决跨域信息共享的数据交换问题。重点描述了信息共享标准化数据模型、信息共享规范和信息交换数据包的构建方式及标准的建模方法。通过接口服务的方式,设计了跨域信息共享服务架构,该架构提供了一种良好的松耦合方式,易于搭建,便于扩展和使用。