探索物理规律教学 渗透学科核心素养

——以粤教版“探究加速度与力、质量的定量关系”教学为例

夏良英

(广东省深圳市龙华高级中学,广东 深圳 518109)

物理学科核心素养是“三维目标”基础上的整合,更加注重学生能力和素养培养的综合性,更加注重物理课程的育人价值,更有利于课程目标的落实.尤其在教学中,要注重让学生具有物理自然观,认识自然、理解自然;具有科学思维特质,懂得推理、善于论证、勇于创新;成为科技探索者,善于发现、有效解决问题;能实事求是、追求真理.

物理规律反映了物理现象、物理过程的内在联系,揭示了事物的物理运动在一定条件下必然发生、发展和变化所遵循的过程.物理规律是物理理论的基础,它与相关的物理概念一起构成了逻辑上和谐的知识体系,即物理理论.物理规律教学是指在观察和实验的基础上,通过分析、归纳、总结而得到的有关物理量之间的必然联系的典型规律类课型,是物理课堂教学的基本课型之一.基于核心素养培养的物理教学要求我们转变教学观念,由物理教学转向物理教育.在探索发现物理规律的过程中,可以激发学生的学习动机,发展科学探索的兴趣,培养科学探究能力,使学生逐步形成科学态度与科学精神.因此,要抓好物理规律的教学,是提高物理教学质量效率的关键.

1 物理规律教学的基本模式

物理规律的教学过程,一般来说应当经历一个由教师引导学生在与物理世界的相互作用中去发现问题、探索规律、讨论规律和运用规律的过程.发现物理规律主要有3条途径:实验归纳法、理论演绎法和提出假说法.

1.1 实验归纳法

从物理现象和事实中提出问题,作出猜想和假设,对事物和物理现象作多次观察和实验探索,在取得大量实验资料的基础上,进行综合、分析归纳,发现在一定条件下有关物理量之间的必然联系,从而得出结论,再通过实验检验就成为规律.用实验归纳法发现的规律,一般叫做定律.例如:牛顿第二定律、万有引力定律、动量守恒定律、法拉第电磁感应定律等.

1.2 理论演绎法

从已知规律或物理理论出发,对某特定事物或现象,进行演绎推理,从而得出在一定范围内有关物理量之间的函数关系或新的论断,最后,通过实践检验就成为规律.用理论演绎法发现的规律,一般叫做定理或原理.它们不再仅仅是对经验事实的概括,而是成为科学理论系统的出发点.如动量定理、动能定理、功的原理、波的叠加原理、光路可逆原理等.

1.3 提出假说法

在物理事实、根据还不充分的情况下,通过想象、猜测,提出理论的假说的方法.它是对新事物、新现象的本质和规律的推测性说明或假定性的理论解释,是在观察和实验的基础上提出解释事物和现象的一种设想或预见,正确与否要由实验来检验,经检验正确,假说就上升为一种理论或定律.例如,安培分子电流假说,是在物质由什么组成还不清楚的情况下,根据磁铁的磁场与通电螺线管的磁场十分相似这一实验事实而提出的.

2 物理规律教学案例

学科核心素养是学科育人价值的集中体现,是学生通过学科学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力.物理学科核心素养中“科学探究”是指基于观察和实验提出物理问题、形成猜想和假设、设计实验与制订方案、获取和处理信息、基于证据得出结论并作出解释,以及对科学探究过程和结果进行交流、评估、反思的能力.科学探究主要包括问题、证据、解释、交流等4个要素.

以粤教版“探究加速度与力、质量的定量关系”教学设计为例,探索高中物理规律教学的其中一种方式——实验归纳法,把培养提升学生的科学探究能力自觉地落实到课堂教学中.

2.1 问题

学生能提出可以通过科学探究解决的问题;判断一项探究活动围绕什么问题展开;根据已有的研究,提出可以进一步探究的科学问题;针对问题提出合理的猜想与假设.

在本章第3节“影响加速度的因素”中,学生已经了解了加速度、力、质量之间的定性关系,在复习上节课的基础上,提出加速度与力、质量之间到底有怎样的定量的关系呢?

2.2 证据

学生应具有设计探究方案和获取证据的能力,以正确实施探究方案,使用各种科技手段和方法收集信息.

(1) 设计探究方案.

① 在科学研究中,为了研究一个物理量与两个或两个以上物理量之间的关系,通常采用控制变量法.m一定时,探究加速度a和合外力F之间的关系;F一定时,探究加速度a和质量m之间的关系.

② 加速度不能直接测量,学生根据所学的运动学知识,找出计算加速度的方法.(d为挡光片的

宽度,t是挡光片遮光时间,s是两光电门之间的距离)

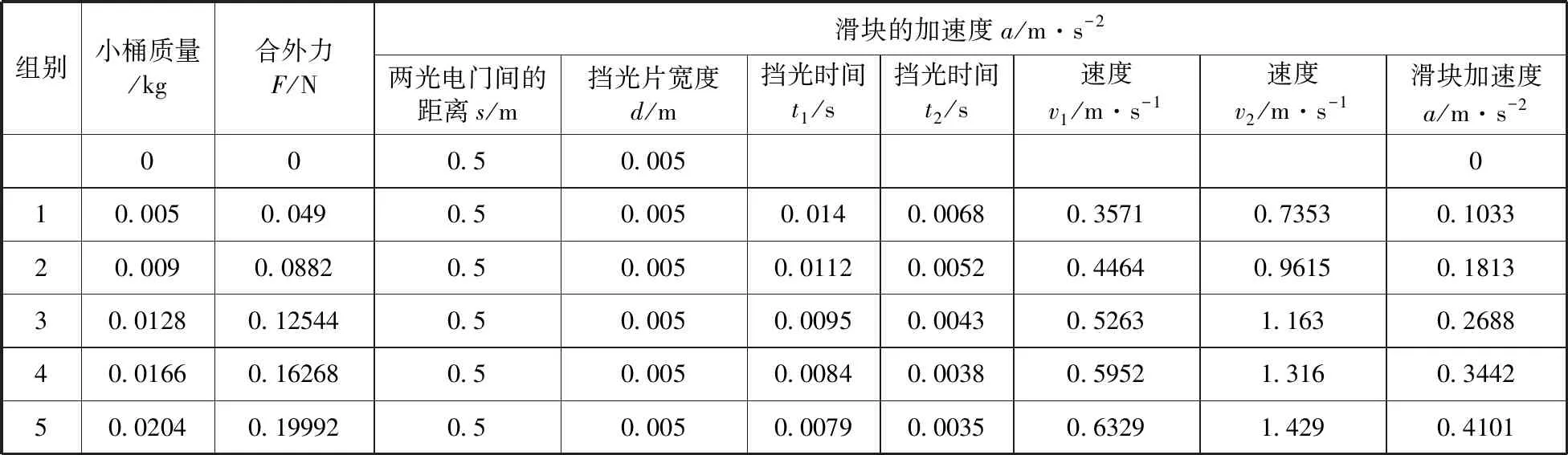

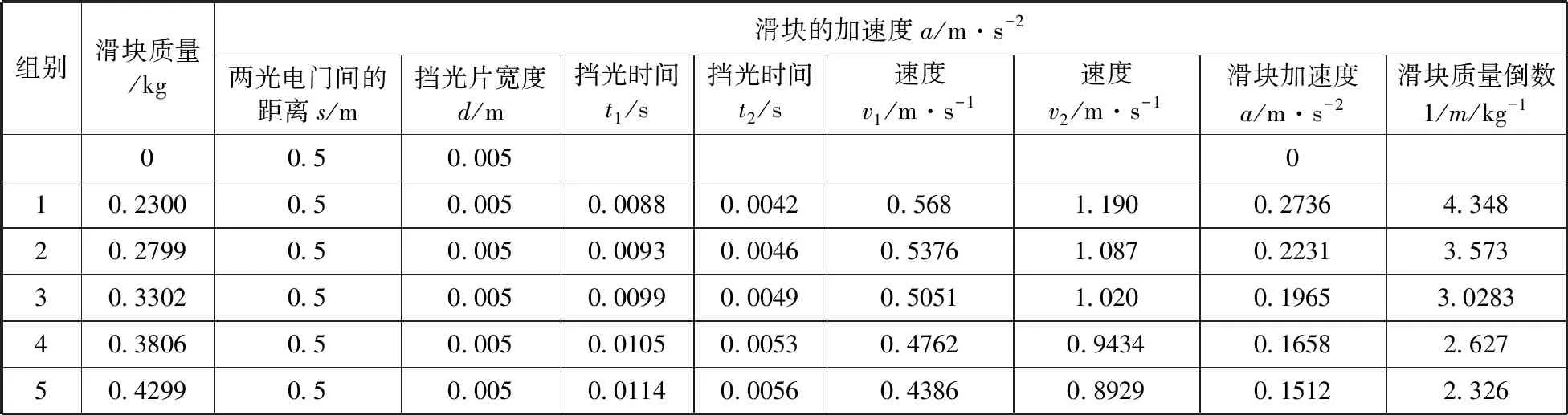

③ 在Excel表中做好表格,输入计算公式.当输入数据时,自动计算出相应的值,如表1、表2所示.

(2) 实施探究方案.

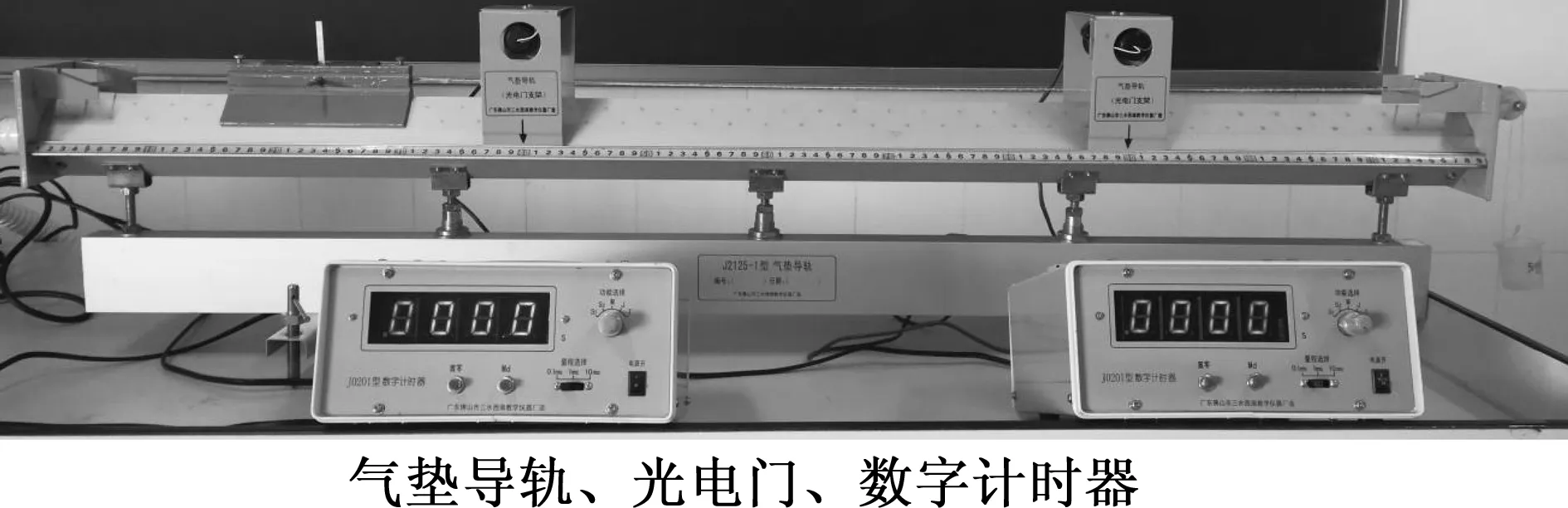

① 实验装置:气垫导轨、光电门、数字计时器、滑块、小桶、砝码片、配重片,如图1、图2.

② 探究实验.

第1步,保持滑块质量不变,在小桶里分别加上述砝码片,改变滑块受到的合外力,探究滑块加速度a和合外力F之间的关系.重复做5次实验,在Excel表格中输入数据,如表1.

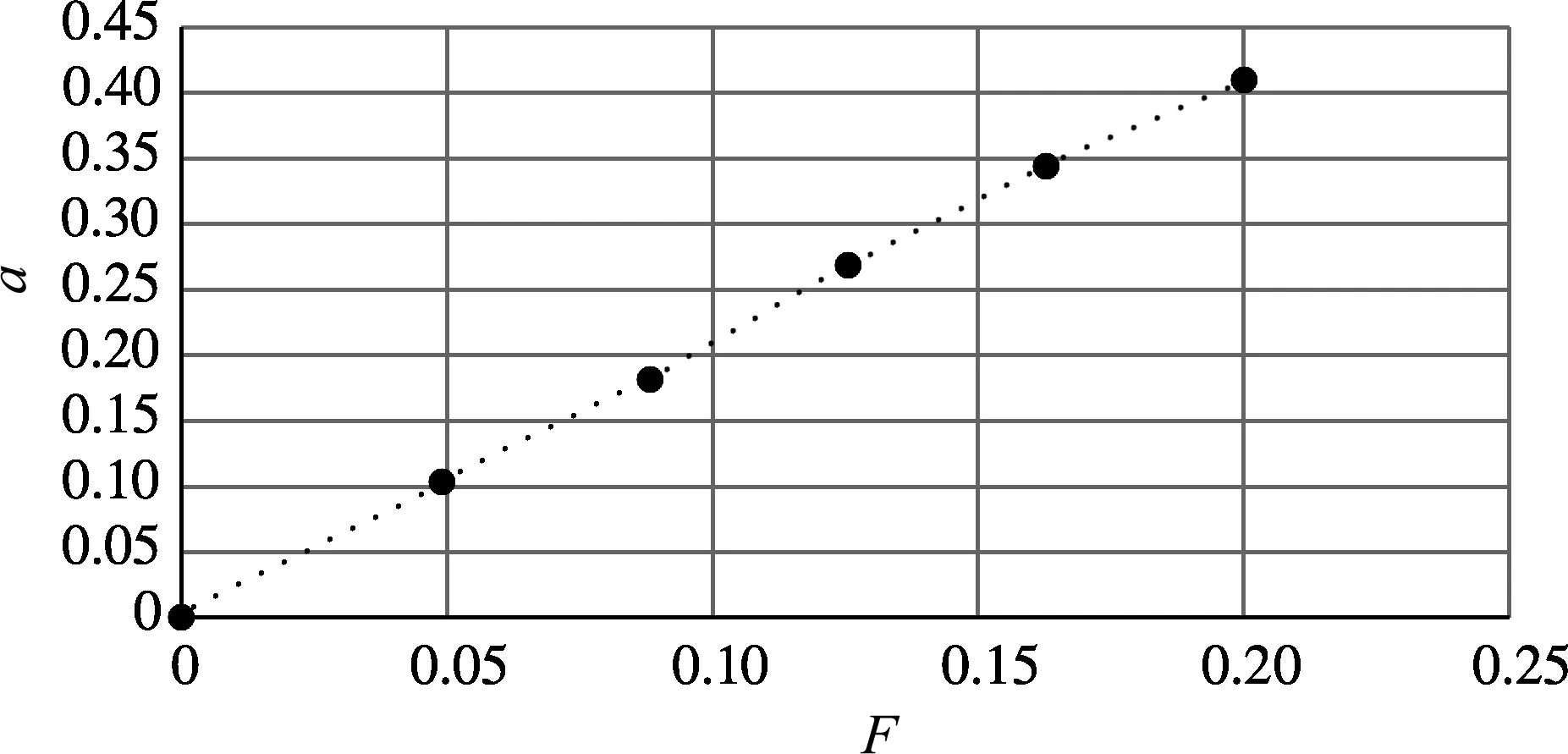

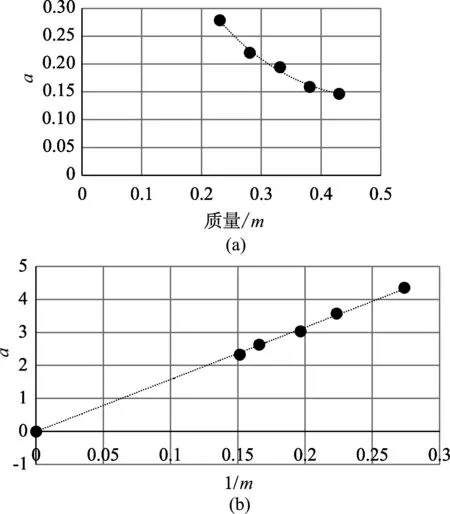

第2步,保持滑块的合外力不变,在滑块上分别加上述配重片,改变滑块的质量,探究滑块加速度a和质量m之间的关系.重复做5次实验,在Excel表格中输入数据(如表2),图3所示加速度a—合外力F图像.

图1

图2

组别小桶质量/kg合外力F/N滑块的加速度a/m·s-2两光电门间的距离s/m挡光片宽度d/m挡光时间t1/s挡光时间t2/s速度v1/m·s-1速度v2/m·s-1滑块加速度a/m·s-2000.50.0050 10.0050.0490.50.0050.0140.00680.35710.73530.103320.0090.08820.50.0050.01120.00520.44640.96150.181330.01280.125440.50.0050.00950.00430.52631.1630.268840.01660.162680.50.0050.00840.00380.59521.3160.344250.02040.199920.50.0050.00790.00350.63291.4290.4101

表2 F一定时,探究加速度a和质量m之间的关系

图3

图4

2.3 解释

学生应具有分析论证的能力,会使用各种方法和手段分析、处理信息,描述、解释探究结果和变化趋势,基于证据得出合理的结论.

2.4 交流

学生应具有交流与合作的意愿和能力,能准确表述、评估和反思探究过程与结果.

力和加速度都是矢量,加速度的方向与合外力方向一致,综合上述两个实验的结论,就可得到牛顿第二定律:物体的加速度跟所受合外力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同.

如果选取k=1,那么就有F=ma,这就是牛顿第二定律的数学表达式.

对于物理规律的讨论,一般要从3个方面进行:一是讨论物理规律的物理意义,包括对文字表述含义的推敲,对公式和图像含义的明确.二是讨论和明确规律的适用条件和范围.三是讨论这一规律与有关概念、规律、公式间的关系.在讨论的过程中,应注意结合学生在理解和运用中容易出现的问题,以便使学生对这一物理规律有一个比较正确的理解.

最后组织学生运用牛顿第二定律的知识解释自然界和生活中的一些现象,分析和解决有关的实际问题,提高学生运用物理知识分析和解决实际问题的能力,巩固和深化所学的物理规律.