高职生道德判断能力与极端亲社会行为的关系

钱伟钧

(苏州健雄职业技术学院 人事处,江苏 太仓 215411)

极端主义对政治冲突、社会冲突等群体性事件解释为对内群体的高度亲近,因而一致对外进行惩罚或攻击,这种高度的群体间亲近并一致的行为就是极端亲群体行为(Seyle & Swann,2007)[1]。极端亲群体行为中群体内高度融合的状态引起了学者关注,尤其是在生命的牺牲方面(Swann et al.,2009)[2],因而当前研究极端亲群体行为是想探索一般个体为什么会为所属群体及其成员牺牲自己的利益乃至生命。道德判断能力和个体的道德行为有关,肖丽华(2013)认为青少年期道德判断能力逐渐趋向稳定,在17岁左右可以固定下来[3]。大多数研究道德判断能力或者亲社会行为的研究对象都方便取样,本研究选择了高职生群体为研究对象,这是因为社会对高职生存在一些刻板印象,例如将道德能力与学业成绩挂钩,认为高职生素质差,道德表现差,道德观念淡薄[4];极端行为也有更多负面评价,例如更容易聚众闹事、打群架等。因而本研究选取高职生为研究对象,希望获得更为客观的道德判断能力评价和更为丰富的极端亲社会行为方面的资料[5]。

一、研究对象及工具

(一)研究对象

笔者以南京市3所综合性高职院校抽取了600名高职生为研究对象,获得有效样本565人,有效回收率为94.16%,其中女生278人,占49.2%;男生287人,占50.8%,平均年龄为19.18±1.41岁,其中高职一年级学生254人,占44.9%,高职二年级学生为160人,占28.3%,高职三年级学生为151人,占26.8%。独生子女298人,占52.7%,非独生子女267人,占47.3%。生源地为城市的有392人,占69.40%,生源地为农村的有173人,占30.6%。团员(含党员)为352人,占62.3%,非团员为213人,占37.3%。

(二)研究工具与相关案例

1.道德判断测验(moral judgment test,MJT问卷)

该问卷根据道德判断六阶段设计,具有较好的内容效度,在统计时道德判断得分需要转化为C分数计算,本研究中,问卷 a系数为0.783,分半信度为0.756。

2.电车困境案例

本研究所用的极端亲群体行为判断材料来自Swann等(2014)设计的新电车困境材料[6]。在原有的电车困境基础上,设计了4个问题考察了被试的行为意愿、道义评价、道德评价,每个小问题7点计分,得分越高,说明意愿水平或者取向认同程度越高。

二、研究结果及其分析

(一)高职生道德判断能力及群体内差异

本研究选取的高职生的平均MJT得分为19.94±12.38,更接近中等(根据国际标准,中等水平C分数得分为20-29之间)的状态,分别对性别、生源地、是否独生子女,是否团员为分组变量,进行t检验,结果见表1。

表1不同群体内特征的高职生C分数差异检验

类别nC分数t男女28727819.56±13.6920.31±12.131.35城市生源农村生源39217320.78±12.6318.58±10.532.33∗独生子女非独生子女29826718.00±12.1820.53±12.85-2.13∗团员非团员35221320.55±12.3518.40±12.211.18

注:*为p<0.05,**为p<0.01,后同。

从表1可以看出,高职生道德判断能力在性别上差异不显著,在是否团员上差异也不显著,而在生源地上差异显著,城市生源的高职生道德判断能力显著高于农村生源的高职生,在是否独生子女上差异显著,非独生子女的道德判断能力显著高于独生子女。

以年级为分组变量,对不同年级高职生的道德判断能力进行差异检验,结果见表2。

表2不同年级高职生道德判断能力差异检验

年级nC分数F值一年级二年级三年级25416015119.14±12.1819.42±12.6319.65±12.01 0.82

从表2可以看出,不同年级的高职生道德判断能力差异并不显著。

(二)高职生极端亲群体行为意愿及群体内差异

分别以性别、生源地、是否独生子女,是否团员为分组变量,研究高职生极端亲群体行为意愿及评价,结果见表3。

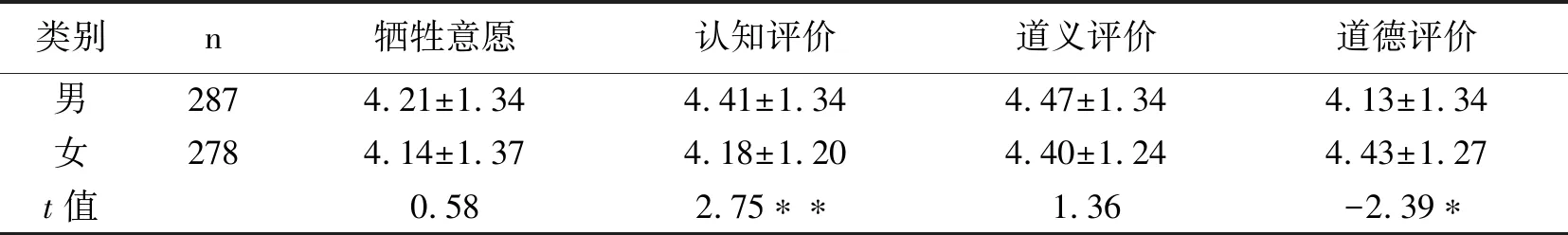

表3不同性别青少年极端亲群体行为情况(M±SD)

类别n牺牲意愿认知评价道义评价道德评价男2874.21±1.344.41±1.344.47±1.344.13±1.34女2784.14±1.374.18±1.204.40±1.244.43±1.27t值 0.582.75∗∗1.36-2.39∗

由表3可知,男女生在极端亲群体行为意愿上差异不显著;而在对极端亲群体行为的认知评价上,男生显著高于女生;在对极端亲群体行为的道义评价上,男女生差异不显著;在对极端亲群体行为的道德评价上,女生显著高于男生。

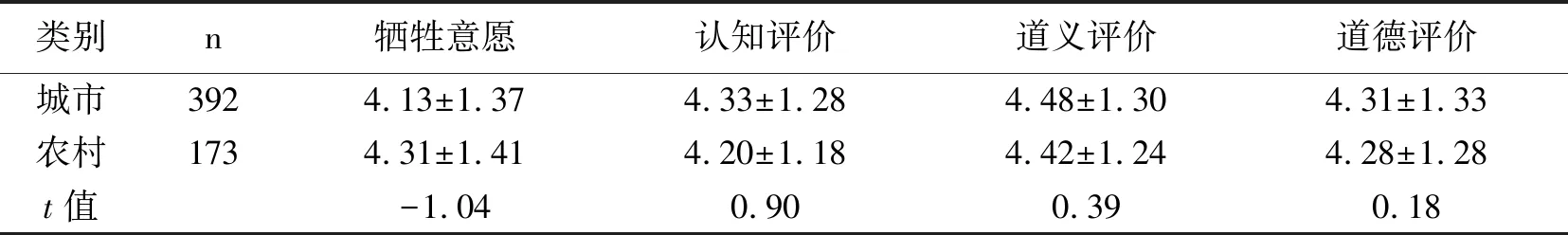

由表4可知,城市学生和农村学生在极端亲群体行为意愿、对行为的认知评价、道义评价、道德评价上均无显著差异。

表4不同生源地高职生极端亲群体行为情况(M±SD)

类别n牺牲意愿认知评价道义评价道德评价城市3924.13±1.374.33±1.284.48±1.304.31±1.33农村1734.31±1.414.20±1.184.42±1.244.28±1.28t值 -1.040.900.390.18

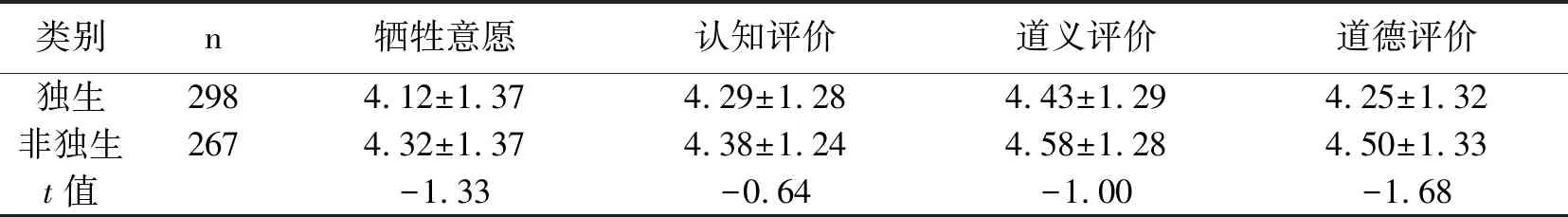

由表5可知,独生子女和非独生子女在极端亲群体行为意愿、对行为的认知评价、道义评价、道德评价上均无显著差异。

表5是否独生子女的高职生极端亲群体行为情况(M±SD)

类别n牺牲意愿认知评价道义评价道德评价独生2984.12±1.374.29±1.284.43±1.294.25±1.32非独生2674.32±1.374.38±1.244.58±1.284.50±1.33t值 -1.33-0.64-1.00-1.68

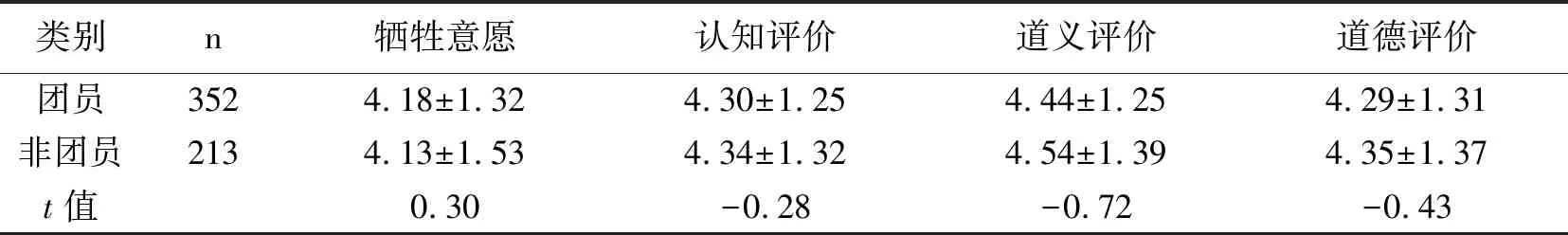

由表6可知,团员和非团员青少年在极端亲群体行为意愿、对行为的认知评价、道义评价、道德评价上均无显著差异。

表6是否团员的高职生极端亲群体行为情况(M±SD)

类别n牺牲意愿认知评价道义评价道德评价团员3524.18±1.324.30±1.254.44±1.254.29±1.31非团员2134.13±1.534.34±1.324.54±1.394.35±1.37t值 0.30-0.28-0.72-0.43

(三)相关性分析

对道德判断能力与极端亲群体行为意愿及决策评价进行相关性分析,结果见表7。

表7道德判断能力与极端亲群体行为意愿的相关性分析

道德判断牺牲意愿认知评价道义评价道德评价道德判断10.278∗∗0.149∗∗0.158∗∗0.188∗∗牺牲意愿 10.387∗∗0.348∗∗0.533∗∗认知评价 10.619∗∗0.478∗∗道义评价 10.467∗∗道德评价 1

由表7可见,道德判断能力同极端亲群体行为牺牲意愿及对极端亲群体行为认知评价、道义评价、道德评价相关性显著。

三、研究结论与启示

研究发现,高职生的道德判断能力总体上处于中等水平,低于本科生的道德判断水平。年级差异不显著也验证了前人研究中认为大概17岁时道德判断能力相对稳定的结论。高职教育过于重视职业技术能力,对学生的思想品德教育较为弱化,应该加强道德判断能力的教育。

性别差异检验表明,极端亲群体行为意愿性别差异不显著。而在对亲群体行为的认识上,男生更多地从现实出发遵循功利主义的原则,行为的得失利益是男生是否进行极端亲群体行为的评断标准;也就是说可能男生出现极端亲群体行为是对团体归属的现实需要。而女生更倾向于从道德原则出发,具备更多的同理信,例如看到同学面临险境,个体同样会紧张、痛苦和焦虑,她们将体验到自己也处于危险当中,因此选择牺牲自己去救同学,这遵循了情感和信仰的原则。

研究还发现,青少年的道德判断能力和极端亲群体行为存在正向相关性,这也验证了前人的研究结论;Swann等(2014)研究结果表明,道德判断能力高的个体会因追求在道德上的优越,进而更容易做出牺牲自己,拯救其他群体成员的意愿[4]。也就是说道德判断能力更高的个体,出现极端亲群体行为的可能性也越大。以上结论,至少给我们两点启示:

一是要丰富德育教育模式。从实证调查结果中不难看出,当前高职生的道德判断能力并不高,究其原因,主要是在道德判断上更多遵从了个人取向和自由取向,因此当前高职院校中“有个性”“不好管”的学生也越来越多。这与学校的德育教育模式也有关系,还停留在传递主流价值观和道德判断标准的基础。事实上,学生的个性化发展要求高校德育应该更注重主体性,强调在现实生活中培养理性的道德判断和道德选择能力,要从“灌输式的德育教育”向“教会判断和选择的德育教育”转变,只有这样,德育教育才能更好地被学生理解和接受。

二是极端亲群体行为的培养要注重差异化。极端亲群体行为在当代具有重要意义,组织的凝聚力的具体表现,则是在个人利益与集体利益相冲突时,个体亲社会行为的实施。不良的极端亲群体行为会带来很多的社会不稳定因素,反之积极的极端亲群体行为能够充分发挥组织中每个成员的力量。因此,对待极端亲群体行为应该从认知和情感两方面入手,根据不同的对象,有选择性地实施干预。