中国当代风景绘画的生态转向与视觉皱褶

1程丛林“绿水青山”系列布面油彩56cm×42cm2012

风景的褶子:

中国当代生态艺术邀请展

2019年10月26日—11月9日

策展人:彭肜

学术主持:支宇

联合策展:曾岳、靳立鹏

助理策展:王志伟、张念利

主办单位:四川美术学院、

中海地产(重庆)有限公司

承办单位:四川美术学院艺术与乡村研究、

四川美术学院造型艺术学院

展览地点:重庆市南川区

黎香湖湿地生态园

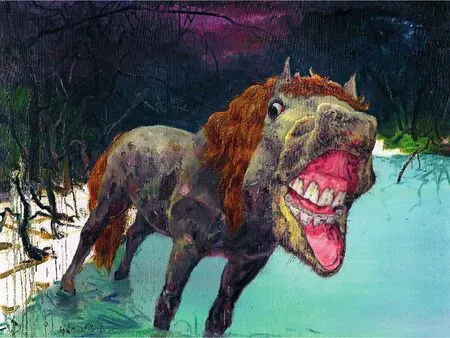

2邱光平单独者布面油彩120cm×160cm2014

“风景的褶子”是一次关于风景的当代展览,也是旨在呈现中国当代风景绘画“生态转向”的展览。作为一个视觉入口,我们想窥见和呈现一批中国当代杰出的风景艺术家们在文化语境、社会思潮与艺术表现的新一轮互动中呈现出了什么样的创作状态、生存感觉与精神面貌。

一

人生天地间。自然、环境、风景与视觉密切相关,从根本上来看,也与人的存在密切相关。在人与自然之间,“风景”一直占据着一个特殊的位置,集中展示了主观与客观、意识与物质之间的特殊关联与关系。从表面上看,风景与天地万物是一种镜像关系,仿佛万物进入艺术家的感官就被艺术语言体系客观化为视觉艺术。事实上,风景从来都不是这样简单。无论是作为客观对象的风景还是作为主观表达的风景绘画,都与每一个具体的观察者相关,与他/她的观看方式密切相关。从风景进入观察视野的阶段看,每一个具体的风景观察者,他的观看视点、观看距离、观看兴趣,甚至包括身体所在的位置及其移动、状况都会影响到客观风景物象在视觉中的成像过程。不仅如此,仔细分析,历史语境、时代状态甚至观察设备与工具体系等等众多因素,都会对风景产生巨大的影响——更不用说经过绘画过程中“手”和“媒介”的运用与转化、“大脑”与“心理”等精神因素的化合与参与。从“眼中之景”到“胸中之景”和“手中之景”的不同阶段,风景不可能作为纯粹的“自然之物”而存在,它唯一的存在方式只可能在人的视野中,在经历了人的自然意识、社会氛围、历史意识和审美知觉方式的转化之后才能真实地存在。

这样,自然而然,每一个历史阶段,随着社会整体氛围的变化,风景艺术都会发展变化。进入21世纪以来,多种社会因素、艺术思潮与技术变革都对中国当代风景艺术产生了重大影响。其中,特别值得注意的是20世纪90年代越来越强劲的“生态主义”和“生态文明”思潮。受此影响,中国当代风景艺术最引人注目的变化是出现了一种我称之为“生态转向”的艺术思潮,一种“生态主义风景绘画”的图像形态。

我们曾在《重构景观:中国当代生态艺术思潮研究》(2018上海社会科学出版社)一书分析过“生态转向”之后中国当代艺术的多种视觉母题与精神内涵。与传统风景绘画不同,中国当代风景艺术家不由自主地从不同角度开启了生态主义风景绘画的艺术道路。其中精神意蕴与情绪意涵本身在于一种既非“人本主义”也非单纯“审美主义”的内在精神性立场。在20世纪中国绘画艺术史上,西南地区一直是中国风景艺术与乡土美术的重镇。尤其是进入新世纪以来,以四川为核心的西南乡土风景绘画较早开始了向“生态主义风景绘画”的历史转型。在程丛林、何多苓、陈安健等等许多杰出风景艺术家的推动下,西南“60后”“70后”艺术家的风景绘画与他们共同构成了中国当代风景绘画“生态转向”最有代表性的艺术史现象与艺术家群体之一。

3梁益君半山云雾布面油彩80cm×60cm2019

无论是出生于20世纪50年代的艺术家,还是“60后”和“70后”的艺术家们展现了当代乡土绘画和风景艺术从人本中心主义的环境伦理到后人本主义的生态之思的转型。从程丛林老师的“绿水青山系列”到陈安健老师的“溪流系列”,从庞茂琨、翁凯旋、侯宝川、梁益君、张杰、李强、朱沙等“60后”承上启下的风景绘画到熊宇、黄润生、贺阳、邱光平、王朝刚、韦嘉等“70后”艺术家的更加个人化和内心化的风景艺术,这些丰富的图像,这些或内敛而含蓄、或雄峻或苍凉的“生态风景”将个人心性与自然景观、社会氛围和历史演进融为一体,无不以独特的艺术史价值为中国当代风景绘画与乡村叙事提供了一个重要思想视野与观察视角。通过它们,中国当代风景艺术正日益从具体的日常生活描绘与对消费意识批判的呈现走向更为深邃和开阔的思想境界。

二

中国西南地区在20世纪中国风景艺术史上一直占有比较重要和特殊的位置。特别是新时期以来,四川乡土绘画在很大程度上左右了风景绘画的发展走向。除了绘画语言观念与体系的变化,乡土风景绘画的知觉方式和精神内涵是尤其值得深入分析与体会的。作为视觉艺术,风景绘画集中体现了一定社会背景之下审美主体的知觉方式与生存感受。视觉不是一种能够脱离思想观念、身体知觉与媒介手段的自然行为,而是一种在一定社会氛围、群体心态、个人生存感觉与媒介技巧等多因素影响下的互动式活动。新时期初期,四川乡土绘画致力于挣脱极左式教条主义美学观念的控制,在吸收和化用西方现代主义艺术表现方式的基础上将中国当代风景艺术推上了一个新的美学高度。此后,西南艺术家们继续追踪世界风景艺术涌现出来的话语形态与知觉方式,继续将风景绘画作为主体探索环境意识、媒介进程和知觉现代性问题的视觉表征而进行创作。

说到底,视觉艺术一定是“可见的”,因为,它一定得归结为观看,一定得落实到最基本的知觉渠道和感官路径。无论涂绘什么题材或对象,绘画只能将其实现为可观看、可感知、可触及的物理性画面上,只能够将其客观化、对象化为或清晰或模糊、或明亮、或暗淡、或具像或抽象的视觉形象。不过,除了对这些“可见性因素”进行形式主义审美分析,绘画艺术是否具有某些“不可见性因素”?如何理解与阐释这些“不可见性因素”?我们认为,法国哲学家吉尔·德勒兹(1925—1995)的“褶子”理论具有非常重要的启发性。德勒兹在哲学中也在艺术史上,深刻地论述了“褶子”作为世界奠基性因素的重要意义与价值。在他看来,世界的连续体并不是由莱布尼茨式的“单子”所构成。他说:“连续体的分割不应当被看成沙子分离为颗粒,而应被视为一页纸或一件上衣被分割为褶子,并且是无穷尽的分割,褶子越分越小,但物体却永远不会分解成点或最终极。如同洞里有洞一样,总是褶子里还有褶子。物质的统一性,即迷宫的最小元素是褶子。”(吉尔·德勒兹:《福柯·褶子》,于奇智、杨洁译,湖南文艺出版社2001年第154页)世界与万物不是单子的有序连接或重复,而是“无穷的褶子”的无规则交织与纠缠。像一个个“迷宫”,物质的统一性由不可分割和拆解的褶子叠加与融合在一起,它的整体性不能够分解为个体与单子的各个部件。在这里,没有机械学意义上的结构与功能化单元,世界不是一件复杂的机械,而是有机的、无法通过对象性分析式思维切割的生命整体。弯曲而非直线、皱褶而非平整、生动而非机械的“褶皱状态”成为世界与图像的基本面貌。在艺术史上,德勒兹发现巴洛克艺术中发现了“褶子”在静物绘画、人体、雕塑、建筑和空间艺术等不同领域与门类中的独特作用与价值,为艺术批评家和艺术哲学重新梳理艺术语言与审美观念的发展变化提供了崭新的思想进路。

作为“褶子状态”而存在的视觉艺术,中国当代风景绘画在观看与感知的透明性活动和直线式行为结构中打上了无穷多繁复的“褶子”。这些“褶子”不仅可以从绘画语言和技术层面进行平面展开或纵深向度的绵密分析,而且也可以从观念上、从存在论上、从生存气质上进行多元化的阐释与叙述。就中国当代风景艺术发展看,从乡土审美风景的“人类中心主义”到生态风景艺术的“后人本主义”是非常值得关注的一个变化。在社会与自然之间、在人与物之间、在主观与客观之间,传统风景艺术一般都会在存在论上预设一个无中介的领悟与认知关系。而随着梅洛-庞蒂知觉现象学“不可见性”和德勒兹巴洛克艺术“褶子理论”的出场,中国当代生态风景为主体与景观、主观与客观之间置入了中介之物——有时候是肌理、笔触和质感的材料性因素,有时则是作为绘画活动综合性中介之物的艺术身体在场,有时则是更为深层的与时代感觉和社会氛围相联结的思想意识和价值观念等精神性因素。毫无疑问,视觉语汇的“打褶”重新展开了人与世界之间的复杂的非机械可控的“褶子状态”,这为我们重新理解此在的在世生存提供了丰富的视觉素材与精神文本。

结语

特别值得一提的是,还有多位来自于意大利、比利时、乌克兰、匈牙利等欧洲各国参加“世界之眼,发现重庆”写生周活动的西方著名艺术家参与了“风景的褶子”展览。他们中,有来自于安特卫普皇家美术学院的皮特(Peter Gisleen L Bosteels)、利昂(Leon Jozef Vranken)、尼古拉斯(Nicolas Jean-Luc H. Baeyens)和蒂娜(Tina Gillen-Brincour)、来自巴斯克美术大学的达默里斯(Damaris Pan Vega)和杰诺韦瓦(Genoveva Linaza Vivanco)、来自于乌克兰利沃夫美术学院的弗拉基米尔(Volodymyr Odrekhivskyy)和阿列克谢(Oleksii Fihol)和马科维奇、来自匈牙利艺术大学的左袒·菲普(Csaba Zoltán Filp)、左袒·奥特沃斯以及来自罗马美术学院的罗·卢所·杰拉多(Lo Russo Gerardo)和波佐·卡尔罗(Bozzo Carlo)等优秀艺术家。他们的作品不仅表明风景艺术的生态转向是东方与西方当代艺术的共同倾向与艺术思潮,同时也表明,视觉艺术确实是一座坚实而直接的文化之桥,具有沟通和打通不同文明体系、民族身份与信仰差异的强大力量。

从“风景的褶子”展览的作品看,中国当代风景艺术的生态转向不仅有着极为鲜明的体现,而且绘画语言与审美风格也各有风采:既有人与自然和谐相处的生动图景,也有对环境他者和动物他者的尊重与礼赞;既有“原天地之大美”的纯真眼光,也有混和中外文化传统和视觉元素的新图像学实验;不仅有真实空间的视觉表达,也有拟像化生命经验的想象性呈现。在语言和媒介层面,既有传统四川乡土绘画审美趣味的延续,也有着更前沿和综合的图像语汇与技法探索。在这里,艺术与世界、主体与对象、历史与现实、个体与他人都在一种自由与和谐的交互性关系中得以重新构建和呈现。