“玉兔二号”旅行记

文/赵聪

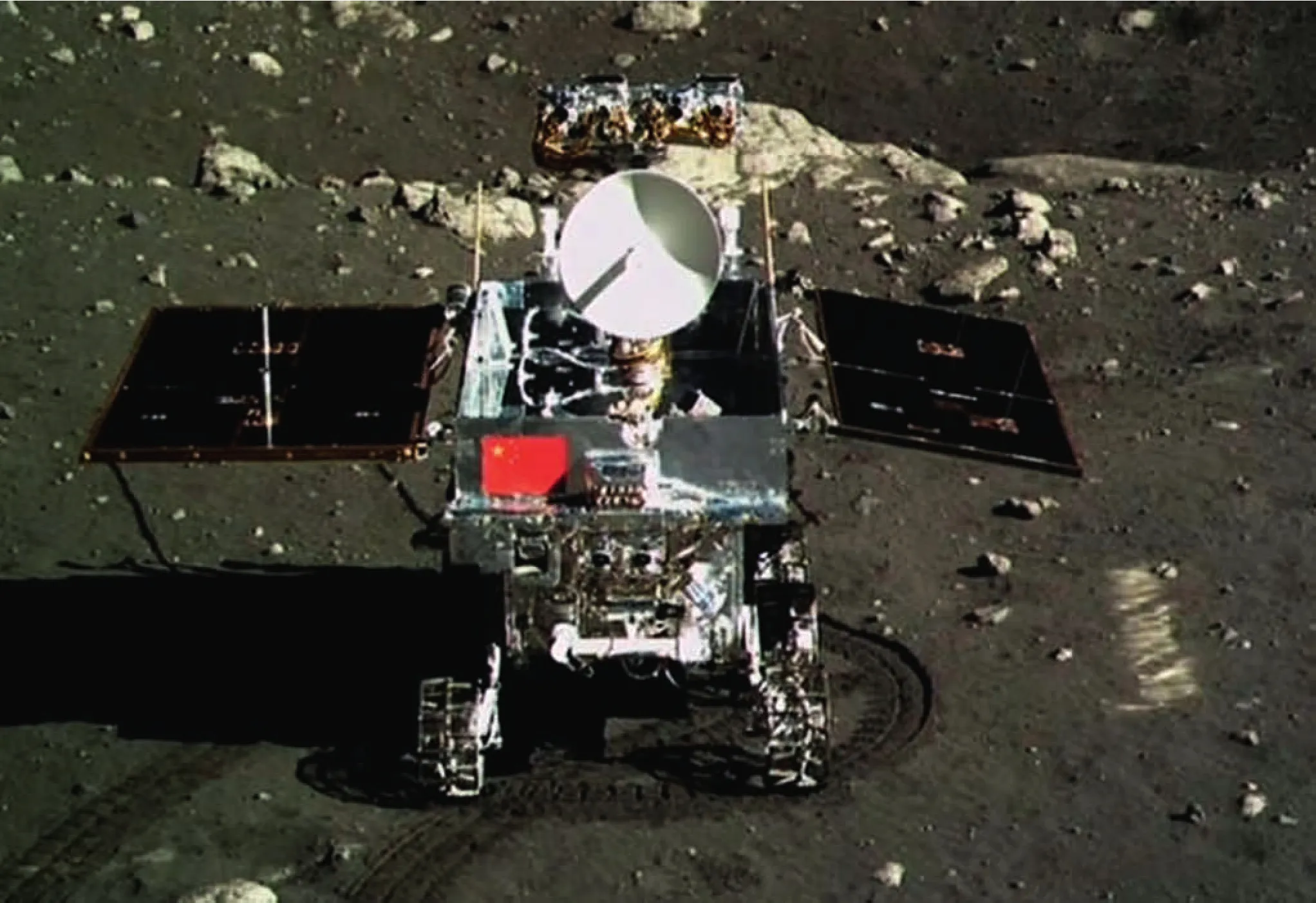

▲ 嫦娥四号着陆器监视相机C拍摄的玉兔二号月球车走上月面影像图

▲ 嫦娥四号着陆器地形地貌相机拍摄的玉兔二号在A点影像图.

深邃辽远的太空,星斗各司其位,万物静默如迷。沉默了千百万年的月球背面,或许没想到,人类有一天会派使者到访。它有点受宠若惊,甚至有点委屈:人类终于想到自己了。

多少年来,它为人类承受了太多,甚至被称为“麻子脸”。在它身上,布满了大大小小的坑,数量比月球正面多得多,大部分是由陨石撞击而成——它毫无遮拦地将自己暴露在太空中,为地球挡住了天降陨石。

如今,终于有人来探望自己了。

驾悬梯 初登月背

1月3日,“嫦娥四号”稳稳地落在月球背面靠近南极的艾特肯盆地。随后,着陆器和巡视器(巡视器也叫月球车,昵称“玉兔二号”)开始分离。被紧紧拥抱了一路,“玉兔二号”迫不及待地探出头来。

它四下张望,发现身处一块稍显单调的寂静之地。周遭布满了大小坑谷与山峦,或深或浅,或高或低。四周没有一个人影,也没有一只“兔影”,虽然听说有个姐姐也在这里,但好像在星球的另一面。

登高远眺后,“玉兔二号”有点犯难:“台阶”实在是太高了,如何才能从高高的着陆器上走下去?

一架“悬梯”从眼前缓缓伸展开来,直通月面。这是贴心的航天设计师们为巡视器设计的两根导轨,类似古代的吊桥。只要“玉兔二号”能精确地将左右两边的车轮分别行驶到两根导轨上,并保持稳定,就可以安全到达月背。

但“玉兔二号”依然有点心慌:保持稳定可不是件容易事儿,万一掉下去,岂不粉身碎骨?它试着迈出“双脚”,发现轮子一接触导轨,就牢牢地“粘”在了上面,根本不会脚滑。它欣喜若狂,开始千恩万谢起身在遥远地球上的“造型师”来。

这的确是“造型师”的功劳。为了防止“玉兔二号”滑落,设计师们发现可以从车轮的棘爪入手,使车轮棘爪与导轨悬梯上的棘齿咬合,月球车就可以稳稳地停在导轨上。

▲ “玉兔二号”使用的筛网轮

“玉兔二号”另外一个惊喜的发现是:轮子超轻,迈起来丝毫不费力。这得益于设计师首次为“玉兔”量身定制的筛网轮。轮子是网状的材质搭配棘爪,一个车轮仅735克,比市面上婴儿车的车轮还轻。

探明虚实后,“玉兔二号”的心终于踏实下来,开始向着月面进发。它抬脚向前,待到车轮的棘爪与导轨咬合之后,才踏出下一步。为了代表人类完成首次月背行走之梦,“玉兔二号”小心翼翼、慎之又慎。

在行进的过程中,“玉兔二号”开动脑筋,梳理自己的功能。它发现,除了能够前进、后退、转向、制动外,自己还可以越障、过坑。当单侧某一车轮越过200毫米高的障碍物时,它就可以在差动机构和摇臂的作用下,被动地适应月背地形,以保证所有车轮均与月面接触。即使行进过程中某个轮子被卡住,其他独立驱动的车轮也能帮助自己摆脱陷阱,继续工作。一番梳理后,“玉兔二号”放下心来:起码在月面行驶是没有问题了。

1月3日晚10时22分,“玉兔二号”终于踏上了月球表面。虽然走下这段短短悬梯的过程有点漫长——差不多12个小时,比它的姐姐“玉兔号”还长4个来小时。但它依然难掩激动之情,甚至相当自豪——

它代表人类,第一次正式踏上了月球背面了!

调整状态后,“玉兔二号”继续向着前方行走。它明白,它的任务远远不是踏上月背这么简单,它还要执行更多的科学探测任务。

车轮碾过厚厚的月壤,留下了深深的印记。在平整、无人涉足的月背表面,两道轮痕分外清晰。怀揣着梦想的“玉兔二号”踏尘前行,它身后的“嫦娥四号”启动相机,记录下了这历史性的一幕。

漫长等待后的“惊喜”

为了这一刻,“玉兔二号”等待了太久。

虽然不愿意告诉别人,但它不得不承认,自己年龄不小了。早在数年前,它几乎与嫦娥三号怀抱中的“玉兔”姐姐同一天降生。2013年,姐姐作为中国首辆月球车,顺利驶抵月球表面。为姐姐高兴的同时,“玉兔二号”开始为自己的前途担忧起来。

差不多两年后,2015年年底,好消息传来:嫦娥四号任务可以组织实施了。这意味着,自己将代表人类,首次到月球背面登陆巡视。刚听到这个消息时,它甚至有点飘飘然了。

但很快,理性把它拉回到现实:执行任务要等到三年以后,这三年里,它必须保证自己的腿脚依然健壮,能经受住万里跋涉的艰辛以及月背生存的挑战。

说实话,这有点难。因为它看到设计师们也犯了难:自己的产品几乎与“嫦娥三号”同步生产,到“嫦娥四号”计划发射的2018年,已经整整过去5年,超出了原有贮存期。

到底是沿用原来的产品,还是重新投产?设计师们做起了试验。他们从贮存环境、机理分析、同状态类似地面贮存产品试验验证、其他型号技术调研等方面着手,结合“嫦娥四号”本身产品的热试验、力学试验、展开试验等性能测试、验证,一项项地测试它的小身板是否还能经得起折腾。

▲ “玉兔二号”准备进行试验

▲ 工作人员正忙碌在一线

试验结果一方面让“玉兔二号”大为开心:它性能良好,基本能够满足任务需要,可以直接沿用。另一方面,“玉兔二号”更加放心了:原来航天设计师们这么厉害,早就把我打造成了金刚之躯。

2018年5月,“玉兔二号”听到一个好消息:“鹊桥”中继星上天了。它很清楚,这是设计师给它安装的一部太空电话。它可以通过这座“鹊桥”,与地球上的亲人们保持联系。它开始迫不及待起来:好希望自己上战场那一刻早点到来。

又过了半年,“ 电话”经过测试,通信毫无障碍。终于轮到自己上场了。2018年12月,它被放在“嫦娥四号”的怀抱中,搭乘长三乙火箭在西昌卫星发射中心轰轰烈烈地上路了。

如今,站在月背之上,回想起这些跌宕起伏的经历,“玉兔二号”感慨万千,也更加坚定了不辱使命的决心。它加快效率,开始心无旁骛地做起事情来。

很快,第一个午休时刻到来了。1月4日,月球表面迎来了正午时刻,太阳已经升起很高了,温度也逼近100摄氏度,说是“酷暑难当”一点都不为过。为了防止自己变成一只“烤兔子”,“玉兔二号”调整太阳帆板方向,将它巧妙地从能量“加油站”变成一把隔绝热量的“太阳伞”,趴下来睡着了。

“玉兔二号”心里很明白,自己在月球上,有充足的睡眠时间。到了月夜,最低温度可达零下180度,在没有光照的漫长黑夜里,对于依靠太阳能提供能量的它来说,如何依靠自身存储的能量安全度过月夜将是一个很大的挑战。

一个月夜相当于地球上的14天。当月夜降临时,“玉兔二号”会为自己找好栖身之所,收起桅杆,合上太阳翼,开始休眠。当太阳缓慢地升起时,它将被唤醒,开始14天忙碌的“东奔西走”探测工作。

“玉兔二号”从来不为自己的能量担忧。它采用了目前国内最先进的高效三结砷化镓太阳电池,光电转换效率从原先的28.6%提升到30.84%。新的电池多个技术指标均优于原电池,其可靠性也已经过多个型号的在轨及地面考核验证。

“玉兔二号”还了解到,设计师为它定义了感知、移动、探测、充电、安全、月昼转月夜、休眠、月夜转月昼等多种工作模式,以应对不同工作环境、适应不同工作状态的要求。

决定“搞点事情”

1959年10月,苏联月球3号探测器首次一窥月球背面,传回月球背面的第一张照片后,月球背面的“真容”第一次被揭开。

1968年12月,美国“阿波罗10号”在进行环月飞行时,航天员首次亲眼目睹月背。他描述说:“月球背面看起来像我在孩提时玩过一段时间的沙堆,它们全都被翻起来,没有边界,到处是碰撞痕和坑洞。”

▲ 嫦娥三号着陆器拍摄的玉兔号月球车

2019年1月,中国“嫦娥四号”首登月背,“玉兔二号”开始代表全人类展开第一次月球背面的漫步之旅。

这一次,“玉兔二号”专程为月背而来。此外,“玉兔二号”还是来到月球的第七辆月球车。自打1973年之后,整整40年,再无月球车踏足月面。直到2013年,中国“玉兔号”月球车才最终打破月面长久的沉寂。如今,“玉兔二号”是40年来的第二辆月球车。

回想起这些,“玉兔二号”觉着自己必须拿出点真本事来,为人类留下点什么。

按照最初的目标,“玉兔二号”远赴月背,不仅仅是为了写下一句“到此一游”,而是真的要“搞点事情”。按照目前可以查询到的资料,它要巡视探测的区域是月球背面的南极艾特肯盆地内的冯·卡门撞击坑。这是整个太阳系最大、最古老的撞击盆地,保存了原始月壳的岩石,具有极高的科学研究价值。

冯·卡门撞击坑是盆地中的典型地貌类型,撞击坑内的钍、氧化铁、二氧化钛等含量均较高,同时物质组成的异常空间分布可能提供该地区火山活动以及月壳活动线索,有利于开展月壳活动研究,并对月幔玄武岩起源研究有重要意义。因此,冯·卡门撞击坑具有较高的科学探测价值,普遍被认为是未来载人月球探测的候选着陆点之一。

“真是任重而道远啊!”

“玉兔二号”开始细数自己携带来的“法宝”:一共4件,包括国内研制的全景相机、红外成像光谱仪、测月雷达以及与瑞典合作的中性原子分析仪。

对于这些法宝的功能,“玉兔二号”烂熟于心。全景相机是用于获取巡视区的月表图像;红外成像光谱仪主要用于获取巡视探测点的月表光谱数据和几何图像数据;测月雷达是用于探测巡视路线上的月壤厚度和月壳浅层结构;中性原子分析仪用来进行国际首次月表能量中性原子探测。

临行时,嫦娥四号探测器项目执行总监张熇叮嘱它的话言犹在耳边:“因为没有别的月球车到过月球背面,所以不论是探地形还是探月壤成分,你得到的应该都是人类第一次获得的数据。”

想到这些,这位登临月背“第一兔”开始“兔不停蹄”地干起活儿来。