退耕还林政策对河流径流、泥沙、洪水的影响分析

张 帆

(陕西省延安市防汛办,陕西 延安 716000)

延安市在1999年启动退耕还林政策以来,累计退耕还林1077.46万亩,退耕还林使全市的林草植被明显恢复,17年的退耕还林使延安市森林覆盖率达到46.35%。据陕西省农业遥感中心提供的数据显示,实施退耕还林以来,全市的植被覆盖度由2000年的46%提高到2017年的67.7%,提高了21.7%。通过水土流失治理、生态修复、土地利用结构调整等,全市水土流失状况和水土保持生态环境发生明显变化,本文通过分析退耕还林政策实施前后河流径流、泥沙、洪水变化情况,分析退耕还林政策对泥沙、径流和洪水的影响。

1 数据来源

延河、北洛河、清涧河是延安市主要的三条河流,总流域面积32758.4 km2,占全市总面积88.4%,选取延河甘谷驿水文站、北洛河刘家河水文站、清涧河延川站作为参证站,通过水文站实测数据比较退耕还林政策实施前后年均降水量、年均径流量、年输沙量、侵蚀模数和洪水的变化,从而分析退耕还林实施所带来的影响。

延河甘谷驿站位于宝塔区甘谷驿镇区,属黄委会延安水文局管理,1952年1月设站,控制流域面积5891km2;北洛河刘家河水文站位于志丹县永宁乡刘家河村,属延安水文水资源局管理,1958年1月设站,控制流域面积7325km2;清涧河延川站位于延川县县城,属黄委会延安水文局管理,1953年7月设站,控制流域面积3468km2。

2 退耕还林对降水、径流的影响分析

2.1 年均降水量变化趋势分析

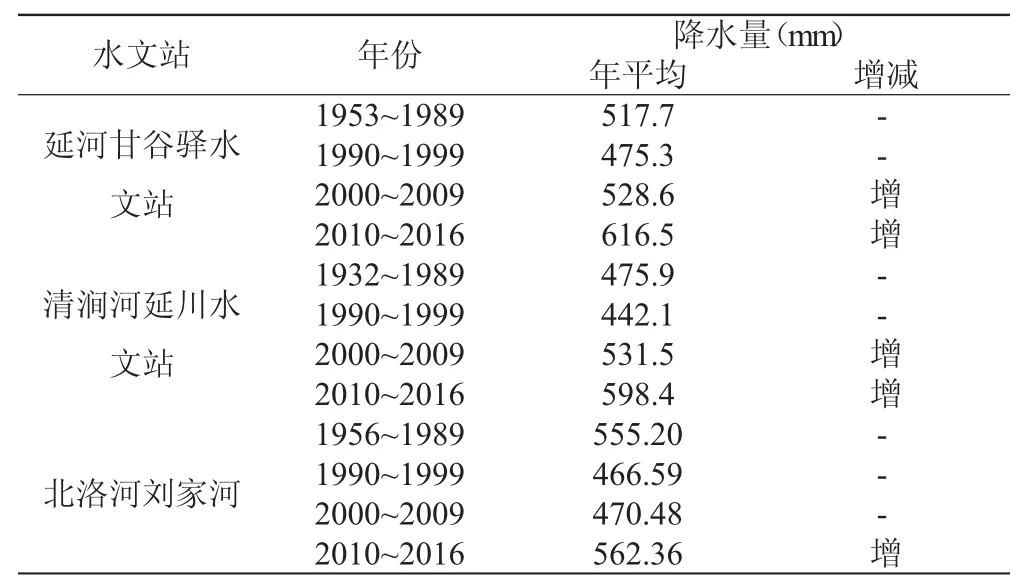

从北洛河、延河、清涧河各站建站以来年降水量系列来看,总体上降水量趋势变化不大,趋于平稳,而个别年份出现较大变化,如各站1964年、2013年出现较大降水,1997年出现系列极小值,总体分析,北洛河刘家河水文站、延河甘谷驿水文站、清涧河延川站退耕后比退耕前降水量均有所增加,其中甘谷驿站和延川站增幅较大,见表1。

表1 年平均降雨量变化情况表

2.2 年均径流量变化趋势分析

对退耕还林政策实施以来的17年、2010年以来的7年、2016年的三个时段年均径流量和建站以来的年均径流量进行比较,分析年均径流量的变化。

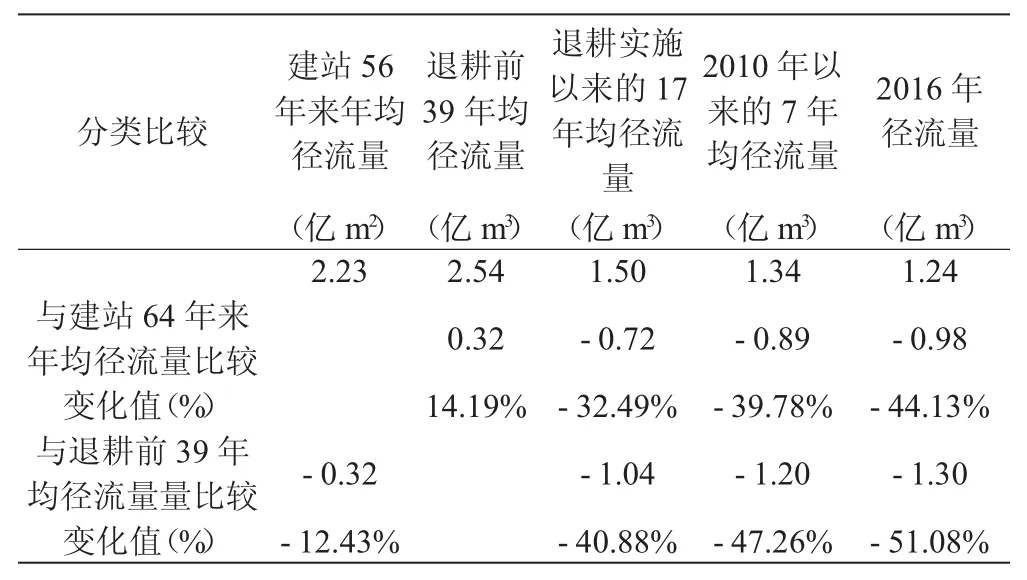

(1)北洛河刘家河站:建站56年以来年均径流量为每年2.23亿m3,通过对退耕实施以来的17年、2010年以来的7年、2016年的三个时段的数据分析来看:年均径流量分别为1.5亿m3/年、1.34亿m3/年、1.24亿m3/年,与建站以来年均径流量相比,分别减少 0.72亿 m3、0.89亿 m3、0.98亿 m3,降幅为 32.49%、39.78%、44.13%,年径流量整体呈下降趋势。与退耕前47年均径流量相比,分别减少1.04 亿 m3、1.20 亿 m3、1.30 亿 m3,较退耕还林前降幅分别为40.88%、47.26%、51.08%,降幅更加明显。见表2。

表2 北洛河刘家河水文站逐年径流量对比表

(2)延河甘谷驿站:建站64年以来年均径流量为每年2.02亿m3,通过对退耕实施以来的17年、2010年以来的7年、2016年的三个时段的数据分析来看:年均径流量分别为1.51亿m3/年、1.57亿m3/年、1.35亿m3/年,与建站以来年均径流量相比,分别减少 0.51亿 m3、0.45亿 m3、0.67亿 m3,降幅为 25.25%、22.28%、33.17%,年径流量整体呈下降趋势。与退耕前47年均径流量相比,分别减少 0.69亿 m3、0.63亿 m3、0.85亿 m3,较退耕还林前降幅分别为31.36%、28.64%、38.64%,降幅更加明显。见表3。

表3 延河甘谷驿水文站逐年径流量对比表

(3)清涧河延川站:建站63年以来年均径流量为每年1.33亿m3,通过对退耕实施以来的17年、2010年以来的7年、2016年的三个时段的数据分析来看:年均径流量分别为0.98亿m3/年、0.90亿m3/年、0.67亿m3/年,与建站以来年均径流量相比,分别减少 0.35、0.43、0.66 亿 m3,降幅为 26.54%、32.66%、49.32%,年径流量整体呈下降趋势。与退耕前47年均径流量相比,分别减少0.49亿m3、0.57亿m3、0.79亿m3,较退耕还林前降幅分别为33.38%、38.94%、54.04%,降幅更加明显。见表4。

表4 清涧河延川水文站逐年径流量对比表

2.3 小结

通过对北洛河刘家河站、延河甘谷驿站、清涧河延川站降水量与年径流量分析比较,退耕还林政策于1999年开始以来,延安市降水量变化趋势平稳,而且1998年以后大气降水属于偏丰,降水量较退耕前均增多,但各条河流径流系列进入枯水年,年径流量逐年降低,究其原因,主要是因为退耕还林政策的实施,延安市植被逐渐恢复,降水受到叶面滞留逐渐加强,增大了有效蒸发量,从而降低了流域的产流系数。加之流域部分地区实行小流域治理,修建淤地坝、梯田等小型水利建筑物,拦蓄、削弱洪水和减少洪水峰量,因此,退耕还林的实施对河流径流影响显著。

3 退耕还林对泥沙的影响分析

延安市水土流失面积28773 km2,占总面积的77%。退耕还林前多年平均土壤侵蚀模数为9000 t/km2·年,入黄泥沙为2.58亿t。1999年起,全市大力实施退耕还林工程,通过水土流失治理、生态修复、土地利用结构调整等,全市水土流失状况和水土保持生态环境发生明显变化,入黄泥沙大幅度减少。

延安北部的延河、清涧河、洛河中上游地区、无定河是延安入黄泥沙的主要来源,境内流域面积分别7321 km2、3577 km2、14784 km2(已扣除南沟门水库以上面积3164 km2)、1345 km2。

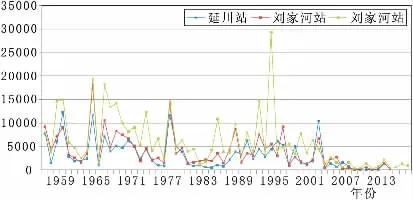

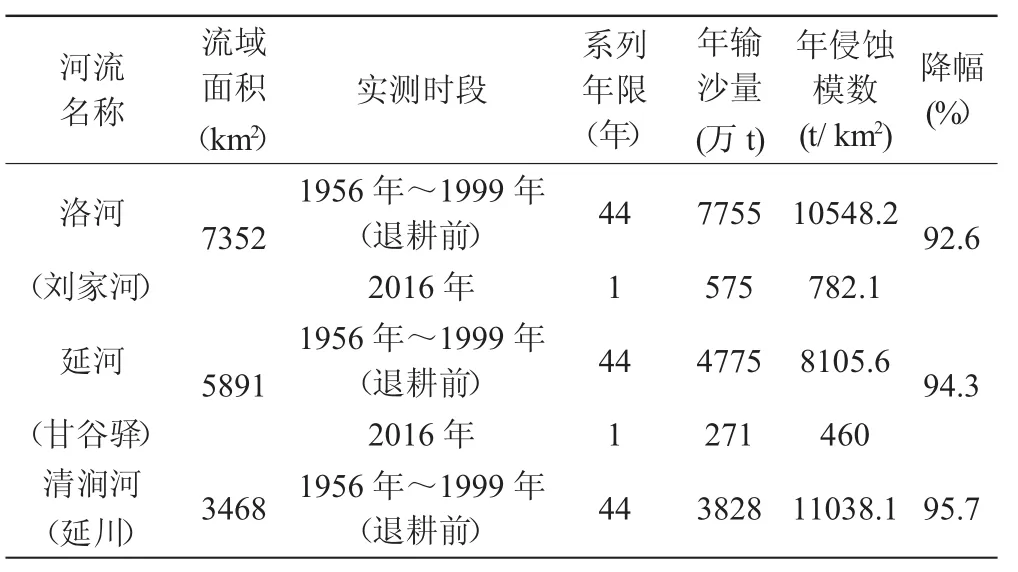

这四条流域总控制面积27027 km2;剩余的9685 km2的流失面积主要分布在汾川河、仕望河和直入黄河水系等。根据洛河流域刘家河水文站(控制面积7312 km2)、延河流域甘谷驿水文站(控制面积5891 km2)、清涧河流域延川水文站(控制面积3468 km2)1956年至2016年61年的实测水沙资料分析,三个水文站的降雨量、径流量变幅不大,而输沙量明显减少,1999年实施退耕还林以后,三条河流三个水文站年最大输沙量逐年减少,见图1。

图1 实测年最大输沙量分析图

全市输沙总量采用以下两种方法分析。

(1)以水文站实测资料推求全市历年输沙量变化情况。

按照刘家河、甘谷驿、延川三个水文站1998年~2016年历年实测资料,分别推算各流域历年输沙量,并充分考虑无定河、汾川河、仕望河和直入黄河水系各种因素,综合推算全市历年入黄输沙总量。从推算结果来看,全市入黄泥沙总量呈明显下降趋势。

(2)分阶段分析对比全市输沙量变化情况。

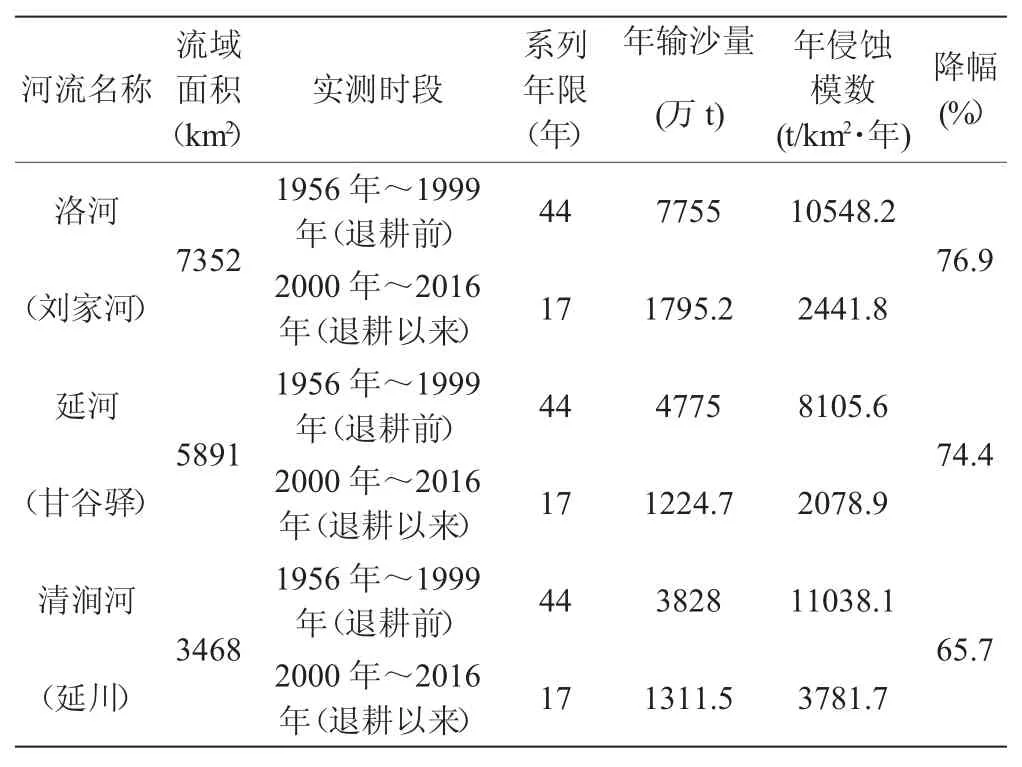

从退耕前44年、退耕实施以来的17年、2010年以来的7年、2016年的四个时段的数据分析来看:刘家河水文站年输沙量分别为7755万t/年、1795万t/年、931万t/年、575万t/年,侵蚀模数分别为 10548 t/km2·年、2442 t/km2·年、1266 t/km2·年、782 t/km2·年,较退耕前降幅分别为77%、88%、92%;甘谷驿水文站年输沙量分别为4775万t/年、1225万t/年、552万t/年、271 万 t/年,侵蚀模数分别为 8105 t/km2·年、2079 t/km2·年、937 t/km2·年、460 t/km2·年,较退耕前降幅分别为 74%、88%、94%;延川水文站年输沙量分别为3828万t/年、1311万t/年、313万t/年、163万t/年,侵蚀模数分别为11038t/km2·年、3781t/km2·年、904 t/km2·年、470 t/km2·年,较退耕前降幅分别为66%、91%、96%。

表5 退耕前与退耕后比较土流失状况分析表

表6 退耕前与2010年以后比较土流失状况分析表

表7 退耕前与2016年度数据比较土流失状况分析表

综合以上分析,经加权平均法推算全市泥沙降幅,退耕前44年与退耕实施以来的17年相比,降幅为69.5%,入黄泥沙由2.58亿t降为0.79亿t;与2010年以来的7年相比,降幅为88.4%,入黄泥沙由2.58亿t降为0.31亿t;与2016年相比,降幅为92.2%,入黄泥沙由2.58亿t降为0.21亿t。

4 退耕还林对洪水的影响分析

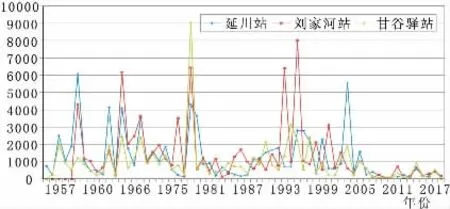

根据三个水文站年最大洪峰实测资料,进行分析对比,发现2000年以后(退耕还林政策见效)各站每年出现的洪峰逐年减少,洪水量级也逐年降低,特别是2013年全市遭受持续强降雨也未发生超1000 m3/s洪水,见图2。

图2 实测年最大洪峰流量分析图

4.1 北洛河刘家河站

根据北洛河刘家河水文站逐年最大洪峰流量进行分析,北洛河刘家河站出现洪峰流量达1000 m3/s属于小洪水,从1959年开始到1999年(退耕还林政策实施)的41年中每年最大洪峰流量超过1000 m3/s的洪水共有25个年份,平均每0.61年就有一次超1000 m3/s洪水,而2000年(退耕还林以后)到2017年之间只有2001年和2004年两个年份发生了超1000 m3/s以上洪水,发生频率只有是0.11年;北洛河刘家河站出现洪峰流量达2000 m3/s属于中洪水,从1959年开始到1999年每年最大洪峰流量超过2000 m3/s的洪水共有11个年份,平均每0.27年就有一次超2000 m3/s洪水,而2000年到2017年之间没有发生了超2000 m3/s以上洪水,这说明退耕还林等水保措施对北洛河中小洪水有一定的控制作用。刘家河站发生洪峰流量超4000 m3/s就属于大洪水,分别发生在1959年,1966年、1977年、1992年和1994年,其中1994年最大洪峰流量达到8030 m3/s,洪水频率超50年一遇,均发生在退耕还林以前。见图3。

图3 北洛河刘家河站实测年最大洪峰流量图

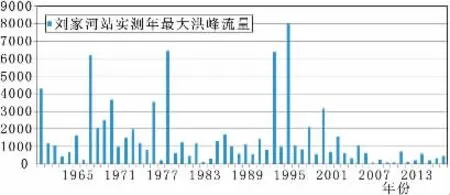

4.2 延河甘谷驿水文站

根据延河甘谷驿水文站逐年最大洪峰流量进行分析。延河甘谷驿水文站发生洪峰流量达1000 m3/s属于小洪水,从1955年开始到1999年的45年中每年最大洪峰流量超过1000 m3/s的洪水共有16个年份,平均每0.36年就有一次超1000 m3/s洪水,而2000年~2017年之间只有2001年、2002年和2004年三个年份发生了超1000 m3/s以上洪水,发生频率只有是0.18年,而且均是退耕还林刚实施的五年,林草还未成规模;延河甘谷驿站发生洪峰流量达2000 m3/s就属于中洪水,从1955年开始到1999年每年最大洪峰流量超过2000 m3/s的洪水共有8个年份,平均每0.18年就有一次超2000 m3/s洪水,而2000年(退耕还林以后)到2017年之间没有发生了超2000 m3/s以上洪水,这说明退耕还林等水保措施对延河中小洪水有一定的控制作用。甘谷驿站最大洪峰流量超3000 m3/s就属于大洪水,分别发生在1977年和1993年,其中1977年最大洪峰流量达到9050 m3/s,洪水频率超200年一遇,均发生在退耕还林以前。见图4。

图4 延河甘谷驿站实测年最大洪峰流量图

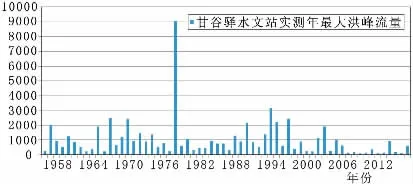

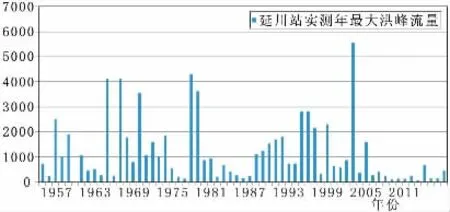

4.3 清涧河延川水文站

根据清涧河延川水文站逐年最大洪峰流量进行分析。清涧河延川水文站发生洪峰流量达1000 m3/s就属小洪水,从1954年~1999年的46年中每年最大洪峰流量超过1000 m3/s的洪水共有16个年份,平均每0.52年就有一次超1000 m3/s洪水,而2000年~2017年只有2002年和2004年两个年份发生了超1000 m3/s以上洪水,发生频率只有是0.12年,而且均是退耕还林刚实施的五年,林草还未成规模;延河甘谷驿站发生洪峰流量达2000 m3/s属于中洪水,从1955年~1999年每年最大洪峰流量超过2000 m3/s的洪水共有11个年份,平均每0.24年就有一次超2000 m3/s洪水,而2000年~2017年只发生了2002年一场洪峰流量超2000 m3/s以上洪水,这说明退耕还林等水保措施对清涧河中小洪水有一定的控制。延川站最大洪峰流量超3000 m3/s就属于大洪水,退耕还林前就发生了6场,分别发生在1959年、1964年、1966年、1969年、1977年和1978年,其中1959年最大洪峰流量达到6090 m3/s,洪水频率超100年一遇,均发生在退耕还林以前。见图5。

图5 清涧河延川站实测年最大洪峰流量图

5 结论

通过对实测资料的分析,可以得出以下结论:

(1)自1999年开始在全市范围内实行退耕还林,植树造林,山地绿化、水土保持等,植被覆盖率大幅度提高,植物截流,汇流产流明显减少,使得小雨几乎不能形成洪水,大雨形成的洪水也不大。加之部分流域实施小流域治理,修建淤地坝、治沟造地、梯田等小型水保工程,这些小型工程就像小型水库一样拦蓄、削弱洪水和减少洪水峰量。北洛河刘家河站、延河甘谷驿站、清涧河延川站退耕后比退耕前降水量均有所增加,年径流量退耕后反而比退耕前分别减少40.88%、31.36%、33.38%。

(2)由于退耕还林、植被率高、水土流失减少,使得雨水对土壤的侵蚀冲刷力减少,再加上小型水利工程在拦蓄洪水的同时也拦蓄了大量的泥沙,使得洪水的含沙量减小。使得洪水涨落过程历时长,峰量小,含沙量小,年输沙量逐年降低,侵蚀模数分别降低77%、74%、66%,水土流失大大降低。

(3)水保生态措施对洪水的影响,与流域自然环境和治理状况密切相关。治理措施控制洪水的能力同治理措施的配置有关,配置体系越完善,消减洪峰的能力越强,控制暴雨洪水的能力越高,尤其是退耕后对持续强降水有着显著的滞洪作用,退耕还林等水保措施实施后,使得洪水涨落过程历时长,峰量小,含沙量小,对于一般中小量级洪水,水保生态措施有一定的削峰减沙作用,但是对于超标准洪水来说,水保措施蓄水拦沙作用随时间推移的衰减等因素的影响,对较大暴雨洪水的控制作用较低。