架起具象、抽象之间的桥梁

——小学科学“地球与宇宙”模块教学策略例谈

□ 邬久杰

在小学科学课中有很多概念对小学生来说都是比较抽象且难以掌握和建立的,特别是“地球与宇宙”这一模块。由于学生空间观念不足、有效教学材料不足,再加上很多时候教师对教材的掌握也不足,学生很难融入教学环境,容易失去学习兴趣和探究欲望。因此,教师对于这一类型的课需要在课前精心设计,并借助多种教学方法来架起具象、抽象之间的桥梁,帮助学生参与课堂教学、掌握科学知识。

一、借助模拟实验,为解决问题启迪拓展思路

在日常教学中,模拟实验是教师普遍采用的一种有效且直观的教学方法,其特点就是结合教学实践、现象明显、操作时具有较强的示范性。因为小学生的空间能力相对较弱,通过直观的模拟实验,能使其更为有效地接受新知识。特别是对于一些抽象的模拟实验,真实的探究过程能让学生了解该实验器材的操作方法和实验过程,为培养独立探究的能力打下基础。教师在宇宙单元教学活动中应当注意模拟实验的规范性,不规范的操作很有可能导致学生学会错误的方法,并形成错误的习惯。

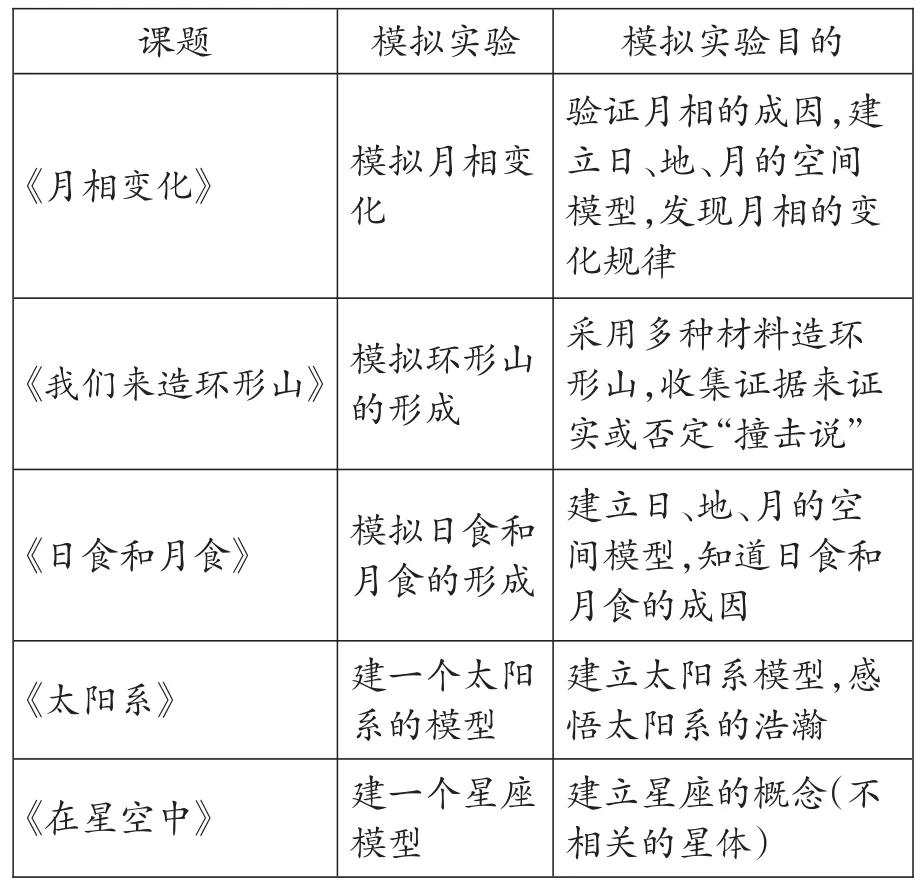

如六年级下册“宇宙”单元运用模拟实验方法研究日、地、月三个天体运动中发生的天文现象:月相变化、日食和月食等(见下表)。

模拟实验课题《月相变化》模拟月相变化《我们来造环形山》模拟环形山的形成《日食和月食》《太阳系》《在星空中》模拟实验目的验证月相的成因,建立日、地、月的空间模型,发现月相的变化规律采用多种材料造环形山,收集证据来证实或否定“撞击说”建立日、地、月的空间模型,知道日食和月食的成因建立太阳系模型,感悟太阳系的浩瀚建立星座的概念(不相关的星体)模拟日食和月食的形成建一个太阳系的模型建一个星座模型

其中在教学《在星空中》一课“北极星不动的秘密”时,让学生借助日常生活中经常在玩的陀螺进行模拟实验。教师发现,尽管探究活动已经结束,学生依然不能很好地理解北极星为什么是“不动”的。经过不断交流,教师明白了,学生之所以不能理解,是因为他们“只缘身在此山中”:在做模拟实验时,一般把陀螺的顶点当作北极星,作为观察者的学生应该是处于陀螺(地球)的某处,但现在学生却身处“地球”之外,需要把自己想象成在地球(陀螺)某处,才能理解北极星的“不动”。这样的空间角度互换超越了学生已有空间观念的水平,由此陷入思考困境。所以,笔者根据实际情况对教学进行了改进,特意找来一把转椅,让学生坐在转椅上观察天花板上的圆形灯,并借助从不同角度拍摄看似同一角度的照片,运用具象图片结合实际体验的方式,来帮助学生理解“北极星不动的秘密”,建立起正确的空间观念。

二、借助现象观察,为发现规律提供翔实数据

学生的日常生活中有很多关于空间认识的表象,这是学生建立空间思维能力的基础,也是帮助学生从感性认识到理性认识的诱因。“地球与宇宙”模块内容涵盖很广,而学生正处在皮亚杰的“具体转化时期”,他们急需大量的表象来丰富自己的感性认识。所以,直观观察到的现象是学生获得表象最直接方式。同时,有计划持续性地记录翔实数据,是帮助学生认识空间观念的起始。

如四年级的探究活动“天气日历的观察记录”,旨在通过学生亲自参与长时间的持续性观察,掌握科学知识和技术,体验完整的科学学习过程,从而培养学生的科学素养,提升观察、动手和实践能力。但在实际教学中发现,往往很少有学生能坚持完成。其主要原因是学生容易对新鲜事物产生好奇心,但对于日复一日的机械性观察,好奇心就会逐渐消失,如果教师关注度也不足,最终就会导致这样的观察活动以失败告终。

为了帮助学生能更好地进行长时间的持续性观察,教师应该提早拟订包括观察周期、准备工具、评价机制等内容的观察计划,参与到学生的观察活动中,随时指导(制作天气日历),并及时给予学生合适的评价(指正错误、奖励优秀的小组、鼓励记录不及时的小组),帮助学生提高探究兴趣,从而更好地完成探究任务(见图1)。

图1 学生制作的天气日历

三、借助画图示意,为再现现象提供具象素材

在“地球与宇宙”模块教学中,合理的记录方式可以帮助学生更直观地掌握科学知识。由于受客观条件的限制,很多教学中的探究实验是不能直接对研究对象进行实验的,只能通过模拟实验的方法,借助替代物来演示。同理,学生也不能采用常规的数据记录法,而要借助画图记录法,更好地发现其中的规律或现象。

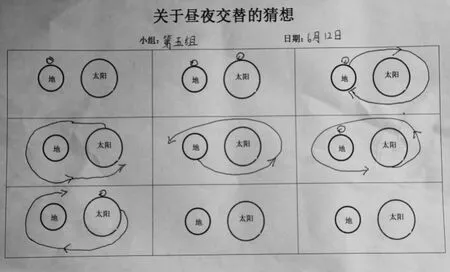

如在教学“昼夜交替现象”时,应该相对简化“昼夜交替的假说”。因为仅凭对一个假说的交流,很难让学生建立起“地球可能会自转”“地球悬在空中”“地球可能会绕着太阳转动”等空间观念。教学重点应落在“昼夜交替现象”的模拟实验上。学生借助手电筒、乒乓球等模拟材料,从多角度进行模拟实验,建立起最直观的表象,再通过与教师及同学交流自己的画图记录单,不断完善自己的观点,以得出正确的实验猜想(见图2)。学生只有在大量直观观察的不断刺激下,才能学会根据语言的描绘或图像的示意形成相对应的具体形象,逐渐形成再造想象能力,最终建立起抽象的空间方位、范围和结构。

图2 学生的实验猜想图

四、借助媒体技术,为形成概念提供生动影像

随着科学教育的不断进步与发展,很多教师开始关注实验结果的记录,并对此进行分析交流,以培养学生良好的科学学习习惯。但是对于小学生来说,主要还是以具象思维为主,逐渐朝抽象思维过渡,抽象的展开离不开具象的基础。

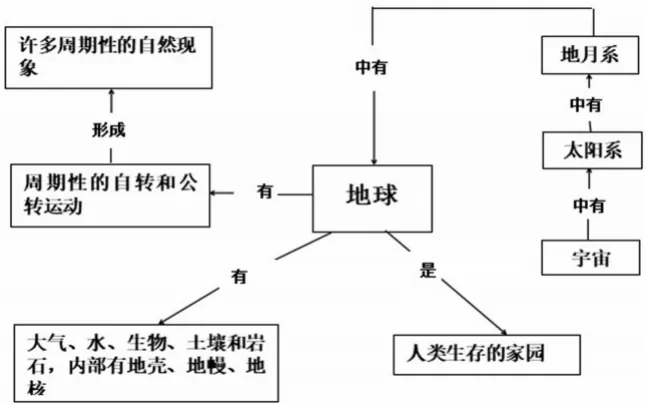

《义务教育小学科学课程标准(2017年版)》“地球与宇宙”模块的主题内容中,不乏一些不易见到的事物,许多天体运动无法通过常规方式来展示和描述(见图3)。这些障碍导致学生在学习过程中陷入抽象不足的困境,因此教师必须借助现代多媒体技术加强直观、可操作的教学,有效解决教学重点和难点,帮助学生建立宇宙空间的概念。

图3

如在教学“在星空中(一)和(二)”时,由于现在少有学生对星座进行观察,更不用说了解星辰的运行特点,类似“星辰的位置是如何变化的”问题,对学生来说无疑是纸上谈兵。这时,教师借助一段有关星辰的视频,让学生初步了解星辰的运行特点,以唤醒学生原有的前概念,再借助专业的虚拟天文软件,如活动星图、虚拟天文馆(stellarium)等工具,把抽象的事物具象化,给学生带来深刻印象的同时,帮助学生建立直观的空间科学概念。

总之,“地球与宇宙”模块的教学对于学生来说是一个漫长的积淀过程,在由具象到抽象的路途中,离不开教师有意识的教学活动。当然除了形成空间概念,教师更应该注重培养学生求真探索的科学精神,因为正是这种精神激发出学生对于未知领域探索的坚定欲望。只有求知精神和探究能力的同步发展,才能让学生树立起正确的科学价值观和人生观。