基于遗产保护理念的山地游客中心设计探究

赵泽民,马 英

(北京建筑大学,北京 100044)

1 研究背景

1.1 遗址保护与展示利用概况

1.1.1 遗址保护

在我国古代文明史中,文化遗址成为史迹的重要组成部分,为其所蕴含大量丰富的文物资源,辅以新奇的地理特征,留下了类型众多、极具价值、宏伟丰富的大地景观,为社会发展增添了宝贵的财富。由于其重要的历史文化价值,必须加以严格的保护与合理的利用。

我国在保护文化遗产方面也提出了一系列相关文件,2005年《大遗址保护专项经费管理办法》中明确了大遗址定义,“十一五”和“十二五”遗址保护工作快速发展[1]。保护遗址就是保护人类智慧的结晶,能够使人们更加全面的了解古代文明发展历史,对利用资源、文化教育、社会发展有重要意义。

1.1.2 遗址展示利用

随着人们对文化遗产的保护意识逐渐增强,保护工作逐渐深入,在形式上从遗产本身、文物周边环境的保护,拓展到对遗址的展示利用。

在2015版《中国文物古迹保护准则》中指出,展示是对文物古迹特征、价值及相关的历史、文化、社会、事件、人物关系及其背景的解释。展示是对文物古迹和相关研究成果的表述[1]。展示利用同样为遗址保护中的必要组成部分,能够有效将遗址内涵与社会活动联系一起,有助于增强公众对遗产历史的认识理解。

1.1.3 遗址展示利用的价值及必要性

遗址展示利用价值体现在以下3个方面。

(1)活化遗址,推进考古研究。遗址进行保护性展示,能够避免遗址回填保护为再次研究所带来的不便,方便考古工作者研究。同时扩充学术资料,使遗址更为广众认知,为学术研究提供良好的环境。

(2)传承文化,增强民族凝聚力。我国遗址分布广泛,类型众多,包含丰富的历史文化。合理的保护及展示利用能够促进公众对遗址的理解,使传统文化更好地为广众所认知,提升民族认同感,增强民族凝聚力。

(3)丰富教育手段,提升公众参与度。遗址本身就是一本历史教科书,展示利用以参观体验的方式传播文化,能够提升公众参与度,使人们切身体会,学习了解相关历史。

因此,遗址展示利用是遗址保护发展到一定程度的必要构成体系,是对已有资源利用的提升和拓展,对遗址资源的发掘、研究保护和社会进步有重要的推动作用。

1.2 遗址中的游客中心

1.2.1 游客中心起源与发展

在遗址展示地旅游业发展到一定阶段时,需要对游客及景点游览路线进行统一的管理规划,以免对遗址造成破坏,达到保护整体风貌,合理利用资源的目的。

游客中心的发源地位于美国国家公园,为整治由旅游开发引起的风貌破坏与管理混乱,而建立的“迎宾中心”(welcome center)[2]。《GB/T 17775—2003旅游区(景点)质量等级的划分与评定》为游客中心做了基本定义:旅游区(点)设立的为游客提供信息、咨询、游程安排、讲解、教育、休息等旅游设施和服务功能的专门场所。

1.2.2 游客中心在遗址展示中的作用及必要性

遗址景区的游客中心,除了功能上所承载接待服务、展览、管理、集散等基本功能外,还需要导控整体遗址旅游路线,协调整体遗址风貌、自然环境等各个方面,成为遗址片区对外界的一个重要形象展示窗口[3]。

游客中心作为承载过去与未来的媒介,其设计在展示利用中也是至关重要的一部分,对文化传承、社会发展有重要作用,需要符合遗产保护理念条件下,因地制宜进行设计建造,有助于营造良好遗址氛围,为游客提供集休闲、服务、学习、展示的综合性场所,为遗址文化的传播起到积极促进作用。

1.3 山地游客中心设计中存在的问题

遗产保护原则包括真实性原则、完整性原则和可识别性原则,这就要求游客中心在设计过程中,需要考虑对遗产氛围、自然风貌的保护,保证山地遗址的完整性,维持整体的空间序列,使其融入环境,具有地域性特征。

但是由于现阶段缺乏系统性的理论研究与指导标准,游客中心的设计在以下方面仍存在一些问题。

1.3.1 建筑选址与布局

(1)遗址保护范围研究不周全。未充分分析遗址的保护范围与建设控制地带,导致游客中心在选址上有所偏差,影响整体保护区域。

(2)自然要素考虑不到位。与自然风貌不协调,形成对遗址区域生态上的破坏,如金兰山山顶游客停车场的设计,破坏了原有生态环境,对整体风貌形成不利影响。

(3)空间布局不完善。对遗址参观游客的服务性不高,使用率低,未发挥其应有的作用。或在布局服务范围上未能涵盖于整个遗产保护区域,导致游客未能方便使用,如清苑冉庄地道战遗址,游客中心在选址上与遗址距离较远,未与景区形成体系,无法为游客提供便捷服务。

1.3.2 建筑规模

(1)规模体量过小。体量过小,功能不完善,无法满足游客需求。如河南黄帝故里游客中心,服务设施陈旧老化,降低了服务质量与游览效率。

(2)规模体量过大。未分析游客流量,体量过大造成面积上的浪费。如秦二世陵遗址公园面积4.7 hm2,而游客中心达1 000 m2,导致较多的闲置空间,资源分配有所偏差。

1.3.3 建筑形态

(1)接地方式与地形矛盾。山体地形复杂,未对坡向、坡度进行量化分析,接地方式与场地条件不协调,大规模开发造成对山体的破坏和资源上浪费。

(2)与遗址风貌有所偏差。形式和材料上与遗址不协调,或过于强调建筑本体,未把握好显隐关系,使建筑喧宾夺主,未与遗址形成附属关系。

(3)地域特色不明显。未融入当地建筑语汇,造成地域特征缺失,未形成有机的建筑形态。

2 基于遗产保护理念的山地游客中心设计原则

山地遗址游客中心设计需要综合考虑展示遗址的历史文化背景、环境场地要素等,应当融于遗址环境之中,不应喧宾夺主,影响遗址的整体风貌。同时建筑需要为游客提供快速便捷的服务,这就要求游客服务中心设计时应传承遗址文化,把握显隐关系[4]。

2.1 选址布局

选址上要遵循遗址优先、自然生态的原则。综合考虑遗址保护范围,减少对自然地形的破坏,保护遗址整体风貌。同时要考虑游览路线,维持原有空间序列。

山地文化遗址地形复杂,选址方面需要综合考虑遗址整体风貌、自然生态、空间序列等诸多因素,注重自然生态的保护、在不破坏山体的基础之上进行在地性设计。选址方面应着重以下内容。

(1)遗址优先。选址时所首要考虑因素是避免对山地遗址文物和资源的破坏,尽量选择保护区范围之外进行规划设计。如交河故城游客中心位于保护范围以南,同时两者之间的沟壑良好区分了两者区域,视线上形成一定的阻隔,避免对遗址风貌造成影响。

(2)生态选址。保护山体整体风貌,规划处理好建筑与自然的关系,选取地形平坦区域,避免场地大规模开发改造,最大限度地减少对山体的破坏。要尽量削减建筑体量,保证功能的同时,使其“隐于林”。如华山游客中心在选址上注重对山体保护,选择地势平坦区域,并且在形体上与山体呼应,建筑整体俯卧于山林之间。

(3)空间导向。管理服务中心由于其功能上为游客综合服务,需要考虑上位规划及整体交通流线组织,不破坏山体遗址空间序列的同时方便为游客服务,形成完整的旅游线路。华山游客中心北邻城市干道,景区位于其南侧,区域视野开阔使其不仅成为对外展示窗口,而且方便为游客导览旅游路线,与景区遗址展示地形成完成的序列轴线。

2.2 建筑规模

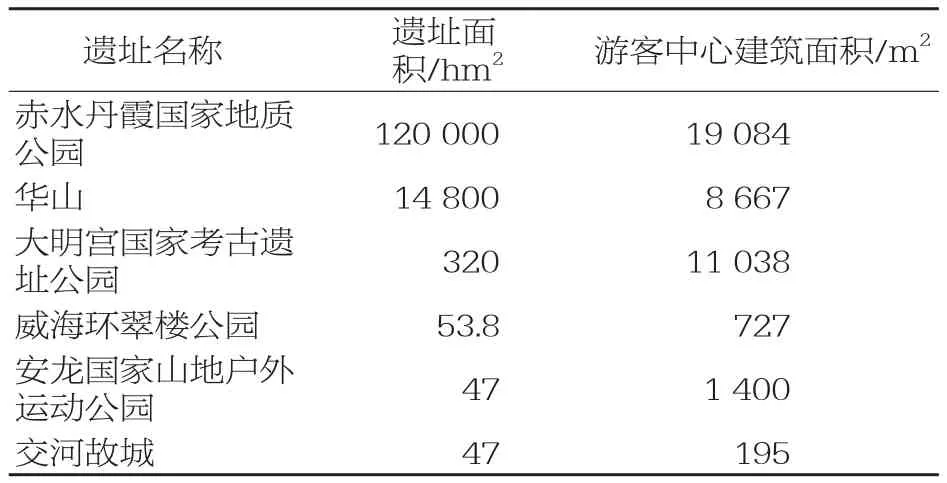

通过查阅资料发现,游客服务中心规模上并不严格与相应的遗址面积成正比(表1)。换言之,并不是遗址地区的面积愈大,与之相对应的游客服务中心面积就越大。其规模需要综合考虑地理位置、周边环境、游客流量、功能需求、整体风貌等诸多因素,因地制宜设计建造,并注重对遗址、场地和生态等各个方面的保护。

表1 部分遗址与游客中心面积比较

山地遗址展示的游客服务中心具有其特殊性,设计时应在满足保护规划的前提下,关注遗址本质内涵和场所要求,根据需求选择不同的侧重功能,为游客提供舒适便捷的服务。

2.3 形态设计

形态上不应过分强调建筑本体,应强调遗址的历史感与静谧感,使其成为为遗址服务的附属单体,尊重历史文化与自然条件,地域性本土设计,达到“自然无为”“返璞归真”的效果。

2.3.1 尊重遗址历史文脉

遗址历史文脉作为影响建筑设计的首要因素,要求建筑形态谦逊自然,形式、材料、色彩等符合遗址整体风貌特征,对遗址有充分的尊重,表现其归属、附属特征,体现建筑的历史文化特征。如敦煌莫高窟游客中心,建筑形态取意于遗址壁画中的彩带,又有流动沙丘的意向,产生灵动自然的效果。建筑与遗址环境相辅相成,浑然一体。

2.3.2 尊重自然地形特征

我国幅员辽阔,地形复杂,不同山地植被、水系、土质、坡度等各方面均有所差异、各具特色。在生态选址的基础之上,建筑形态需要对山体特征作出一定回应,采取适宜的接地方式、建筑体量和建筑性格,形成有机形态,植根于自然之中。如华山游客中心在形态上采取华山意向,坡屋顶与大地相接,强化石破天惊的意向;在坡屋顶上的方形采光天窗则寓意华山错落的岩石。建筑整体谦逊地俯卧在山林之间,与自然融为一体。

2.3.3 尊重地域文化特色

人类学家克拉柯亨把“文脉”界定为“历史上所创造的生存式样系统”。由于气候特色、人文环境和风俗特征的不同,形成不同地区之间所特有的地域特征。建筑应为地域量身定制,尊重地域文化特色,符合遗址与本土风貌的同时,契合当地的精神需求与审美情趣。如安龙山地公园游客中心(图1)在建筑形态上取意于贵州民居,双坡屋顶层层堆叠;建筑底层架空于岩石之上,与南方干阑式建筑相似,轻盈通透;在建筑材料上也以本地石材为主,最终呈现富有地域文化特点、山水相依的建筑意向。2.3.4 赋予社会时代特征

随着社会发展和科技进步,游客需求更具现代化和时代性。在游客服务中心的设计上也应加入高新技术,在内外部空间上体现一定的时代感,为游客提供便捷舒适的服务体验。如赤水丹霞游客中心入口廊道流动空间运用现代手法营造独特意境。设计不同颜色的天窗,阳光透过天窗在空间内投影出红色、绿色、黄色印记(图2),叠合水面与红色砖石营造出色彩丰富、若隐若现的氛围。

3 基于遗产保护理念的山地游客中心设计方法

3.1 总体布局

(1)散点式。散点式有助于功能体块的区分,由于能耗问题,一般适用于南方地区,能够解决内部功能区别较大、流线复杂、地形地貌较为复杂的情况。缺点是功能体块之间联系较弱。如贵州安龙国家山地公园游客中心,散点式平面布局与地表复杂岩石相辅相成。

(2)整体式。整体式适用于功能模块较为统一,用地比较紧张的情况,优点是有助于建筑组合功能流线,建筑整体性较强。缺点是若规模太大,需要对山体的场地条件进行较大改造,对遗址整体风貌有较大影响。

两种总体布局的方式适用条件并不是绝对的,需要结合现有山体地形、遗址要求、规模要求以及设计想法等一系列条件综合考虑。

3.2 接地方式

不同的山体地质条件使建筑接地形式有所不同,主要包含以下3种方式[5]。

(1)架空型。架空型类似于南方的干阑式建筑,建筑与地面局部或完全脱开,能有效减少对地形的破坏,建筑能够得到充足的采光和通风,同时也有助于防潮,适用于高低错落或陡坡地形。架空型使得建筑平面布局相对自由,但需要控制架空高度,防止建筑过于突出影响遗址整体风貌。在贵州安龙国家山地公园游客中心的设计中,由于基地内存在若干山石高地,设计师控制建筑底层高度,架空于岩石之间(图3),平面上与山石形成拓扑关系,同时错落有致的建筑形体与山石和谐共生。

(2)镶嵌型。镶嵌型类似于传统建筑中的靠崖窑洞,局部或整体镶嵌于山体之内,对遗址风貌的破坏相对较小,一般适用于一面有采光,单向倾斜山体。同时地热能源得到利用,符合生态要求。缺点是对山体土方工程量较大,适用于镶嵌部分体量较少的建筑。如环翠公园游客中心为削减建筑体量,将部分空间嵌入到原有山体中,绿化屋顶成为山体景观的延伸,山体上方遗址视角几乎看不到建筑的存在,达到建筑消隐的目的。

(3)阶梯型。阶梯型则是根据地形起伏布置相应的建筑体量,垂直方向呈阶梯状,对山体的土方工程量较小,在地形的影响下,建筑呈高低错落的形态,建筑形象也更佳生动、有趣。例如丹霞赤水游客中心将办公区域布置于山体之上,形成与地形呼应的层层退台效果,建筑形体富有韵律感。

3种设计方式并非完全独立,可以根据山地特征综合运用,使建筑成为连接人与自然的桥梁,最大限度地融入山地遗址环境中,为保护遗址整体风貌起到积极作用。

3.3 建筑形态设计

3.3.1 仿古重现

仿古重现的手法在游客服务中心设计中较为普遍,以求真性为原则,强调遗址特殊环境,符合传统文化背景和大众审美观念,能够简单直接地反映遗址风貌特色,刻画人文历史环境。这种手法需要对遗址建筑群落有充分的认识和了解,在建筑形制、材料、细部构造上与已有建筑相统一。适用于古建筑群规模较大或建筑风貌特征明显的遗址区域,如颐和园、安徽宏村、武汉东湖磨山(图4)等展示地中,游客中心的设计需遵循整体的建筑群风貌特征,建筑力求最大化的复原外观形态,将游客快速带入所处的历史环境。

但随着人们对艺术审美需求的逐渐提高,过于直抒的复原表现由于缺少时代特性和想象空间,具有一定的局限性,已不再是游客服务中心外观设计中的最佳手段。

3.3.2 抽象表达

抽象表达则是对遗址元素的凝练和提升,以更加现代的设计方式传达遗址所体现的氛围意向。设计师通过特殊的建筑造型或空间处理,或引用某一部分历史片段、抽象的符号来暗示遗址文化。这种方式强调建筑的内在意义和精神、意境的传达,加强了人与建筑之间的对话,提取相应的元素,采取隐喻、象征等抽象的方式,使游客产生精神上的共鸣。

(1)几何形体抽象提炼。建筑师将周边自然环境要素、历史要素或情感要素进行一定的提取和凝练,以抽象的方式赋予到建筑外部造型之上。如敦煌莫高窟遗址游客中心(图5),在建筑形体上取意于壁画中的“裙摆彩带”和流沙,曲面形体婉转起伏,与遗址和环境形成良好对话。

(2)空间塑造意向表达。在建筑空间处理上,运用特殊材料、纹理或空间形体来传达周边特定环境或遗址的意向。如桃花峪游客中心(图6)取意于泰山岩体峭壁,形式上采用混凝土浇筑的抽象几何形体,形成不规则的立体空间,包括材料上运用泰山岩石特有的云纹图案,营造一种山涧游走的意向。

(3)历史符号或片段引用。建筑在某一部分引用历史符号或片段,采用象征性隐喻或叙事性的表达,来传递遗址相对应的信息。如犹太人博物馆(图7)外墙采用不规则带有棱角尖的透光缝,转折的狭长空间、展厅内圆形的铁铸人脸等一系列叙事性的方式来传达犹太人历史;又如元大都遗址博物馆(图8),大部分形体位于山体之内,只有一小段长条形体裸露在外,暗示遗址的城墙。

3.3.3 新旧结合

新旧结合是指传统与现代在设计元素上进行合理有机融合,可以在形体上、材质上、颜色上进行互补,例如提取传统元素应用到现代设计,保留传统构件、建筑形体、建筑色彩赋予新型的建筑材料之上等手法,使建筑表现出遗址古韵气息的同时,响应时代特征。如曲阜游客中心,借鉴传统的建筑风格,并在屋顶和立面上作出适宜的变化,建筑表面赋予现代材料,实现古代建筑和现代建筑的完美结合,为古城增添时代特色。

3.4 材料及色彩

材料和色彩上要服从遗址整体构成关系,从周边环境中提取设计元素,例如遗址、周边特色民居、山、水、植物、泥土等,使建筑与山地遗址环境融为一体,正如建筑师隈研吾《负建筑》中所提倡的建筑思想,达到“建筑消隐”的效果。

4 结束语

山地遗址由于复杂的地形条件和文脉特征,使游客中心在设计时需要考虑各项因素。在设计策略上,选址布局、建筑规模、形态设计需要有综合考虑,在设计方法上,根据条件需要选择适宜的总体布局和接地方式,建筑形态、材料色彩要符合所处的山地环境和遗址特点,保护整体风貌,达到地域性要求。只有综合考虑这些因素,才能使游客中心在提供便捷服务的同时,最大限度地融入遗址风貌环境中,为遗址展示利用提供良好的条件。