Narcotrend麻醉深度监测在老年患者胸外科手术中的应用

肖 一 王 颖 张昱昊 于布为

临床手术时,对麻醉深度的调控应综合考虑手术伤害性刺激的程度和麻醉药物对机体的影响。老年患者常合并多种并发症,心肺储备功能较差,要求麻醉深度的控制更为精确,药物用量更为个体化,对老年患者的手术和术后转归均有很大助益。近年来提倡的术后加速康复对麻醉管理提出了更高的要求,在保证安全的前提下,精确使用麻醉药物,促进患者术后快速恢复,是麻醉科医师面临的巨大挑战。

胸外科手术刺激强度大,患者的应激水平波动明显、体位特殊,以及单肺通气、通气血流比例失调等均可能影响麻醉管理和苏醒期质量,这在老年患者中尤为突出。随着医学的发展,越来越多的老年患者接受胸外科手术。因此,老年患者胸外科手术中更需要采用以脑电监测为主的精确麻醉管理方式。脑电监测的麻醉深度通常分为浅、中、深3类,对于行胸外科手术的老年患者而言,采用何种程度的麻醉深度有利于术中精确麻醉管理和术后快速恢复,目前尚不明确。

Narcotrend监测仪(NT)是一种以脑电分析为基础的麻醉深度监测仪,其应用Kugler多参数统计分析方法,对脑电信号进行计算机处理,基于大量处理过的脑电参数进行自动分级,通过监测分析患者的脑电波,显示其麻醉深度。Narcotrend麻醉深度监测技术目前逐渐被麻醉界重视并运用于临床。

本研究应用NT将行胸外科手术的老年患者的麻醉深度维持在浅、中、深水平,并观察不同麻醉深度对患者麻醉管理和术后苏醒的影响,以期探讨Narcotrend麻醉深度监测技术在行胸外科手术的老年患者麻醉深度监测方面的实用性,为老年胸外科手术患者寻找更为合理、有效的麻醉管理模式提供临床研究数据。

1 对象与方法

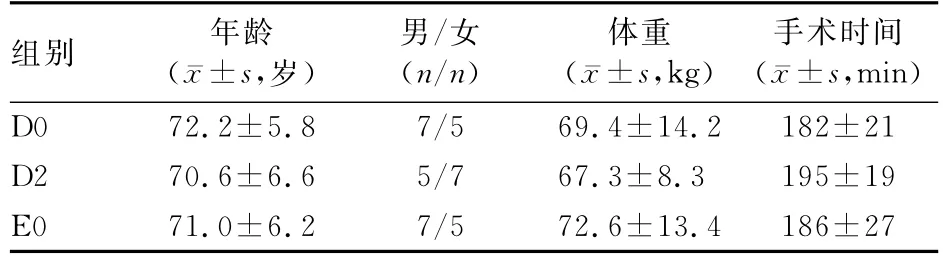

1.1 研究对象 选择2015年1月—2017年1月在上海交通大学医学院附属瑞金医院胸外科行肺癌手术的36例老年患者,美国麻醉医师协会(ASA)分级Ⅰ或Ⅱ级,男19例、女17例,年龄65~78岁,体重55~86 kg,手术时间2~4 h。除外合并中枢神经系统疾病、脑血管疾病、近期使用镇静或阿片类药物,以及肝、肾功能异常的患者。患者术中均用NT监测Narcotrend麻醉深度指数(NI),根据术中调控不同NI值分为3组,每组12例:NI值为57~64对应的脑电图分级(NTS)为D0(D0组),NI值为37~46对应的NTS为D2(D2组),NI值为27~36对应的NTS为E0(E0组)。3组患者间年龄、性别构成、体重、手术时间的差异均无统计学意义(P值均>0.05)。见表1。(N=12)

表1 3组患者的一般情况比较

1.2 麻醉方法 3组患者术前均常规禁食、禁水,不使用术前用药以避免对脑电监测产生影响。患者进入手术室后建立静脉通路,静脉滴注乳酸林格液,常规监测血压、心率、心电图和脉搏血氧饱和度(SpO2),并用乙醇棉球脱去前额和双眉弓皮肤的油脂,粘贴NT专用电极,开始采集Narcotrend麻醉深度监测数据。NT(Narcotrend-Compact,德国)采用单通道,测试电极电阻≤8Ω,以A至F的6个级别表示脑电信号从深度麻醉再到脑电爆发抑制期间的连续性变化,B、C、D、E级又各分为0、1、2共3个亚级别,F级分为0、1共2个亚级别,每个级别都对应一定的NI值。所有患者均行全身麻醉,麻醉诱导期静脉输注乳酸林格液10 m L/kg扩容,麻醉维持期按晶体液与胶体液1∶1的比例补液,采用容量控制的补液措施。常规给氧去氮,依次静脉注射咪达唑仑0.05 mg/kg,舒芬太尼0.4μg/kg,2 min后开始靶控输注(TCI)丙泊酚,设定初始血浆靶浓度1.5μg/m L,密切观察患者的反应和NI值的变化,逐渐以0.3μg/m L的梯度增加靶浓度,待NTS降至预期水平后,静脉注射罗库溴铵0.6 mg/kg,根据患者胸部CT检查结果和气管、支气管直径选择双腔支气管导管(DLT)。DLT正确定位标准:纤维支气管镜(FOB)自气管腔侧导入后可清楚窥见隆突和该侧主支气管开口,以及蓝色支气管气囊上缘位于对侧主气管内,与隆突平齐;再由另一侧管腔导入后,左型DLT可见左上、下叶支气管开口,右型DLT可见中、下叶支气管开口且支气管导管裂孔与右上叶支气管开口吻合。若插管深度与上述标准距离5 mm以上,则视为导管插入过深或过浅;而DLT前端完全进入对侧主支气管,则为反向错位。气管插管后连接麻醉机行机械通气。维持TCI丙泊酚,以0.3μg/m L的梯度增减调控靶浓度;TCI瑞芬太尼初始靶浓度为3 ng/L,以0.5 ng/L的梯度逐步增加。经静脉泵注入顺阿曲库铵1.5μg/(kg·min),吸入七氟烷至1个最低肺泡有效浓度(MAC),动态调整丙泊酚、瑞芬太尼靶浓度并维持至预期NI值。开胸后给予单肺通气(OLV),所有患者术中均维持SpO2>92%。手术结束前10 min停止吸入七氟烷。术中所有患者均未输血。

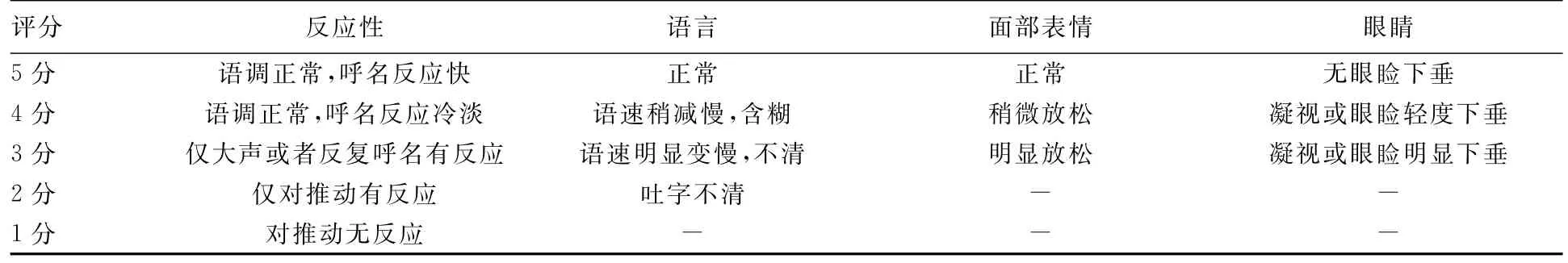

1.3 监测指标 分别于术毕15、30和60 min各时间点行改良警觉与镇静(OAA/S)评分[1],评分标准见表2。OAA/S评分>3分的患者记为清醒,计算各组的清醒率。记录OLV时间、手术时间(从手术开始至手术完毕的时间)、术中补液量和出血量、清醒时间(手术完毕后能够被唤醒,且改良OAA/S评分为4~5分的时间)、完全清醒后可听从指令的时间。分别在患者进入手术室后平卧10 min(T0)、麻醉诱导后气管插管前(T1)、气管插管即刻(T2)、气管插管后3 min(T3)、切皮即刻(T4)、开胸探查(T5)、术毕(T6)和拔除气管导管即刻(T7)各时间点,记录患者的平均动脉压(MAP)和心率。记录患者术中各麻醉药物用量。患者清醒且生命体征平稳后送至麻醉后监测治疗室(PACU),在PACU 持续监测血压、心率和SpO2。应用改良Brice interview问卷调查表调查患者有无术中知晓发生。

表2 改良OAA/S评分标准

1.4 统计学处理 应用SPSS 15.0统计学软件。呈正态分布的计量资料以±s表示,组间比较采用重复测量资料的方差分析,组内比较采用配对t检验;计数资料以频数(n)和百分率(%)表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

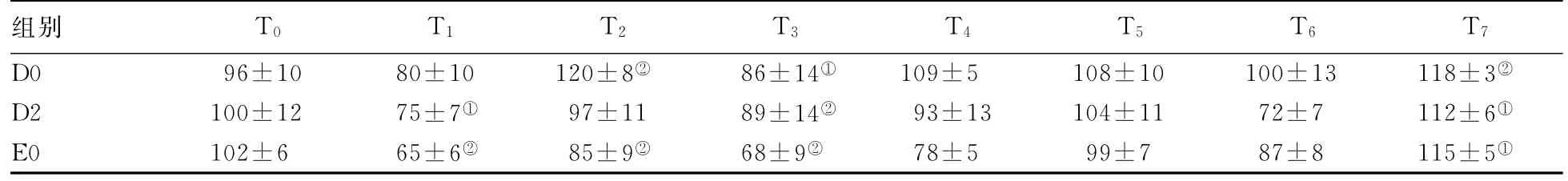

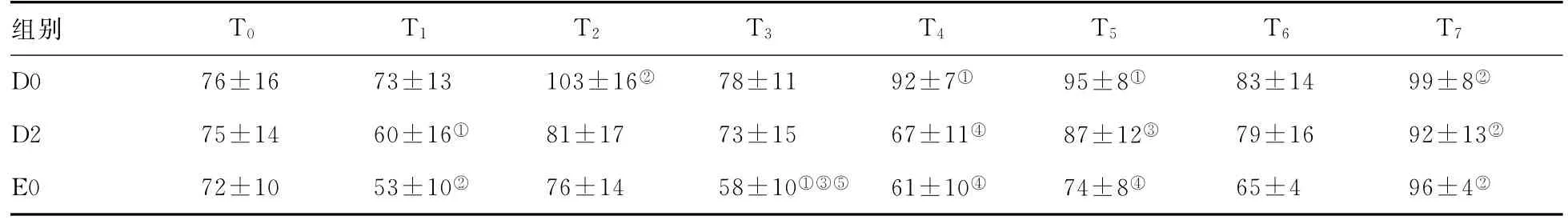

2.1 血流动力学变化 D2组和E0组T1时间点的MAP和心率均显著低于同组T0时间点(P值分别<0.05、0.01),E0组的降低更为明显。D0组T2时间点的MAP和心率均显著高于同组T0时间点(P值均<0.01),D2组T2时间点的 MAP和心率与同组T0时间点的差异无统计学意义(P值均>0.05),E0组T2时间点的MAP仍显著低于同组T0时间点(P<0.01)。3组T3时间点的MAP均显著低于同组T0时间点(P值分别<0.05、0.01),E0组 T3时间点的心率显著低于同组T0时间点和D0组、D2组同时间点(P值均<0.05)。D0组T4和T5时间点的心率显著高于同组T0时间点(P值均<0.05)和D2组、E0组同时间点(P值分别<0.01、0.05)。3组 T7时间点的MAP和心率均显著高于同组T0时间点(P值分别<0.01、0.05),组间比较差异无统计学意义(P值均>0.05)。见表3、4。

表3 3组患者不同时间点MAP比较(N=12,±s,mm Hg)

表3 3组患者不同时间点MAP比较(N=12,±s,mm Hg)

1 mm Hg=0.133 k Pa;与同组T0 时间点比较:①P<0.05,②P<0.01;与D0组同时间点比较:③P<0.05,④P<0.01

组别 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 D0 96±10 80±10 120±8② 86±14① 109±5 108±10 100±13 118±3②D2 100±12 75±7① 97±11 89±14② 93±13 104±11 72±7 112±6①E0 102±6 65±6② 85±9② 68±9② 78±5 99±7 87±8 115±5①

表4 3组患者不同时间点心率比较(N=12,±s,次/min)

表4 3组患者不同时间点心率比较(N=12,±s,次/min)

与同组T0 时间点比较:①P<0.05,②P<0.01;与D0组同时间点比较:③P<0.05,④P<0.01;与D2组同时间点比较:⑤P<0.05

组别 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 D0 76±16 73±13 103±16② 78±11 92±7① 95±8① 83±14 99±8②D2 75±14 60±16① 81±17 73±15 67±11④ 87±12③ 79±16 92±13②E0 72±10 53±10② 76±14 58±10①③⑤ 61±10④ 74±8④ 65±4 96±4②

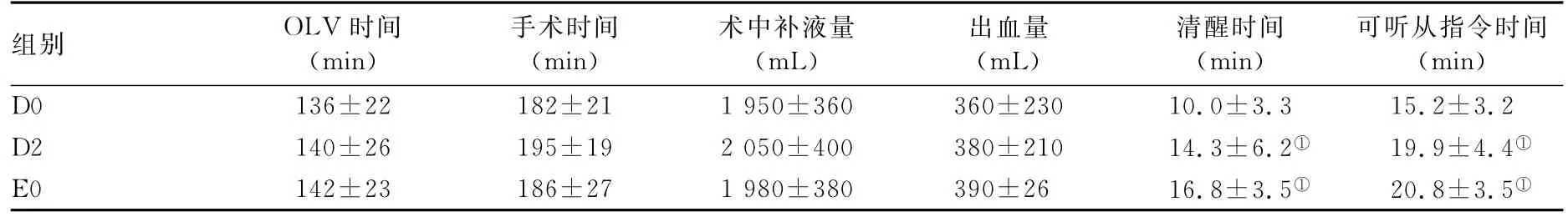

2.2 术中和术后情况比较 3组患者的OLV时间、手术时间、术中补液量和出血量的差异均无统计学意义(P值均>0.05)。D0组患者的清醒时间和可听从指令时间均显著短于D2组和E0组(P值均<0.05),后两组患者间的差异无统计学意义(P值均>0.05)。3组患者均无术中知晓发生。见表5。(N=12,±s)

表5 3组患者术中和术后情况比较

2.3 术毕各时间点OAA/S评分比较 术毕15 min D0组OAA/S评分5分4例、4分5例、≤3分3例,D2组分别为1、3、8例,E0组分别为1、2、9例,D0组的清醒率(9/12)显著高于 D2组(4/12)和E0组(3/12,P值均<0.05),后两组间清醒率的差异无统计学意义(P>0.05)。术毕30 min D0组OAA/S评分5分10例、4分1例、≤3分1例,D2组分别为8、2、2例,E0组分别为7、3、2例,D0组、D2组和E0组的清醒率分别为11/12、10/12和10/12,3组间清醒率的差异无统计学意义(P值均>0.05)。术毕60 min D0组12例患者OAA/S评分均为5分,D2组和E0组OAA/S评分5分均为11例、4分均为1例,3组的清醒率均为12/12,3组间清醒率差异无统计学意义(P值均>0.05)。

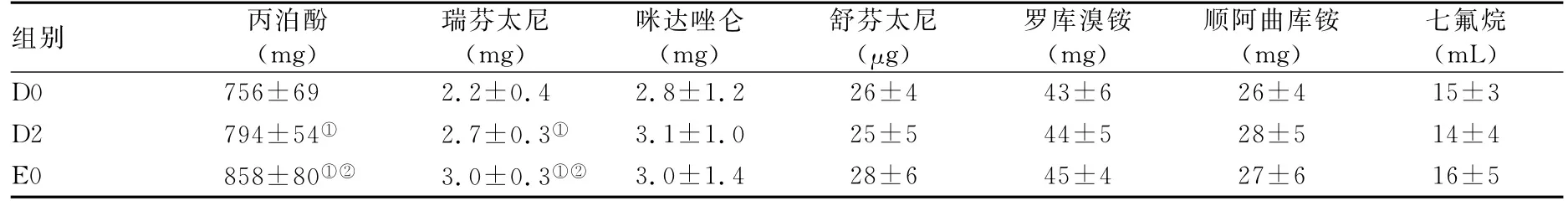

2.4 术中麻醉药物用量比较 3组患者咪达唑仑、舒芬太尼、罗库溴铵、顺阿曲库铵和七氟烷用量的差异均无统计学意义(P值均>0.05)。D0组丙泊酚和瑞芬太尼的用量显著小于D2组和E0组(P值均<0.05),D2组又显著小于E0组(P值均<0.05)。见表6。

表6 3组患者术中麻醉药物用量比较(N=12,±s)

表6 3组患者术中麻醉药物用量比较(N=12,±s)

与D0组比较:①P<0.05;与D2组比较:②P<0.05

组别 丙泊酚(mg)瑞芬太尼(mg)咪达唑仑(mg)舒芬太尼(μg)罗库溴铵(mg)顺阿曲库铵(mg)七氟烷(m L)D0 756±69 2.2±0.4 2.8±1.2 26±4 43±6 26±4 15±3 D2 794±54① 2.7±0.3① 3.1±1.0 25±5 44±5 28±5 14±4 E0 858±80①② 3.0±0.3①②3.0±1.4 28±6 45±4 27±6 16±5

3 讨 论

胸外科手术因其特殊性,要求麻醉时诱导迅速、平稳,术中需要调整至适当的麻醉深度以适应手术刺激,维持血流动力学稳定,以便尽快结束手术,术后患者能平稳、快速、高质量地苏醒,尽早康复,且利于外科医师及早评估术后患者的意识和手术效果。因此,对老年胸外科手术患者进行麻醉深度的监测尤为迫切和重要。合理、有效的麻醉深度判断不仅有利于手术的安全进行,还能减少麻醉药物的浪费[2],更能提高全身麻醉的质量,促进术后患者意识的快速恢复。

NT[3]是由德国Hannover大学医学院研发,用于监测麻醉深度的脑电监测系统,并且获得美国FDA的批准。它通过多变量的统计方法对脑电图自动分析分级,通过判断脑电活动来判断麻醉深度,将脑电信号分为6个阶段15个级别:A级表示清醒,B0至B2级为轻度镇静,C0至C2级为深度镇静,D0至D2级为浅麻醉,E0至E2级为深麻醉,F0和F1级为脑电活动消失(出现逐渐增多的爆发性抑制直至脑电静止)。随着版本的更新,又在此基础上将15个级别分成了从100(清醒)到0(脑电静止)的无量纲NI值,使临床应用更加数字直观化。NT数据处理迅速,监测费用较低[4]。在区分丙泊酚各种麻醉状态方面,Schmidt等[5]发现只有NI值可以有效区分清醒与各种麻醉镇静状态。因此,本研究应用NT监测患者的麻醉镇静深度。

通过对脑电信号的分析来评判麻醉深度是当代麻醉深度监测中使用最普遍的一种技术,如脑电双频指数(BIS)、NI等。BIS由多个子参数融合而成,稳定性欠佳[6]。NI较BIS更实用,更受麻醉界的关注[7]。与传统的依据临床经验判断麻醉深度比较,NT应用于全身麻醉时监测麻醉深度具有如下优点:① 可减少麻醉药用量,使麻醉深度更适宜,血流动力学更稳定;② 苏醒时间明显缩短,苏醒质量提高;③麻醉后并发症发生率明显降低。高建东等[8]的研究显示,与BIS比较,NI有以下突出优点:① 数据分级完善;② 数值波动性小,数据处理迅速;③ 监测费用较低,普通心电图电极和杯型电极均可使用。Avidan等[9]估计美国如果常规使用BIS,其一次性电极的年费用将会超过3.6亿美元。此外,高建东等[8]的研究还显示,NI值可反映患者的镇静和麻醉深度,指导麻醉药物的调整,在丙泊酚麻醉时,应用NT能够更好地调控麻醉深度,可缩短丙泊酚静脉麻醉后的苏醒时间,减少用药量。本研究结果显示,在NT监测下,D0组患者的清醒时间、听从指令时间均显著短于D2组和E0组,术毕15 min的清醒率显著高于D2组和E0组;表明D0组的麻醉深度有助于患者在短时间内清醒,尽早恢复意识,应用NT监测麻醉深度更容易将镇静深度维持在一个比较稳定、合理的范围,避免由过度镇静造成的苏醒延迟或麻醉过浅导致的术中知晓,可以更加及时、灵活地调整镇静镇痛药物的使用,更有利于抑制机体的应激反应。整个手术过程在NT监测下,使得患者的麻醉状态更加平稳和连贯,可以减少预设麻醉深度目标值的偏差,减少麻醉深度的波动,在明确镇静程度的基础上,对手术刺激的调控也更加及时,更具针对性。本研究结果与其他研究[10]结果相似。D0组的手术时间、清醒时间和听从指令时间均显著短于D2和E0组,表明D0组的麻醉深度在缩短手术时间、患者的清醒时间和听从指令时间方面比D2组和E0组更具优势。虽然D0组术中出现血压升高和心率增快,但只要及时使用心血管药物处理,循环指标就会更加平稳。

本研究中,D0组所设定的NI值为57~64,高于传统BIS值推荐的40~60,但是由于是不同的脑电图监测设备和处理软件,NT所设置的D0水平也属于全身麻醉状态,加之本研究采用静吸复合麻醉的方式,术前使用了咪达唑仑,患者为老年患者,所以并未发生术中知晓。但是对于年轻的患者而言,此种麻醉深度能否同样避免术中知晓发生尚未可知,需要进一步的临床研究加以明确。

总之,Narcotrend监测使得精确调节麻醉深度成为可能,将其应用于老年患者胸外科手术的麻醉管理,能为手术提供合适的麻醉深度,同时也能指导术中麻醉药物的使用,在保证安全、不增加术中知晓发生的前提下,减少麻醉药物用量,使得患者术毕能快速苏醒,改善苏醒质量,有利于术后加速康复医学的发展。