通督调神针法结合夹脊穴治疗脑卒中后痉挛性瘫痪

孙培养,储浩然,李佩芳,朱 艳,王 涛,吴 杰,李 难,刘 辉

(安徽中医药大学第二附属医院,安徽 合肥 230061)

脑卒中后痉挛性瘫痪是脑卒中后最严重的并发症之一,主要临床表现为患侧肢体肌张力增高,腱反射亢进,上肢多呈屈肌痉挛,下肢多呈伸肌痉挛,进而导致姿势异常和行走功能障碍。国外报道脑卒中后偏瘫肢体痉挛的患病率为17%~39%[1],国内报道80%~90%的脑卒中后偏瘫患者中存在不同程度的痉挛[2]。有研究显示,随着脑卒中发病时间的不同,脑卒中偏瘫患者痉挛的发病率亦不同,在发病后1个月为27%[3],3个月为28%[4],6个月为43%[5],其中单纯上肢痉挛者占40%,单纯下肢痉挛者仅占4%,上下肢均痉挛者达到56%[3]。脑卒中后痉挛性瘫痪不利于患者的肢体功能康复,严重降低患者的日常生活活动能力。因此,寻找积极有效的手段,防治脑卒中后痉挛性瘫痪,具有重要的临床意义。笔者将传统特色针法与腧穴特异性相结合,运用通督调神针法结合夹脊穴治疗脑卒中后痉挛性瘫痪,取得满意的临床疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 诊断标准

1.1.1 西医诊断标准 ①脑卒中(脑梗死、脑出血)诊断标准:参照2007年中华医学会神经病学分会制定的《中国脑血管病防治指南》[6]。②痉挛性瘫痪诊断标准:参照改良Ashworth标准[7],瘫痪肢体肌张力>0级,临床表现为单侧肢体肌张力增高,腱反射亢进,引出或引不出病理反射,即可诊断。

1.1.2 中医诊断标准 参照国家中医药管理局制定的《中风病诊断与疗效评定标准(1996年试行)》[8]:

①主症:偏瘫、神识昏蒙、言语謇涩或不语、偏身感觉异常、口舌歪斜;②次症:头痛、眩晕、瞳神变化、饮水发呛、目偏不瞬、共济失调;③急性起病,发病前多有诱因,常有先兆症状;④发病年龄多在40岁以上。具备两个主症以上,或一个主症两个次症,结合起病、诱因、先兆症状、年龄即可确诊;不具备上述条件,结合影像学检查结果亦可确诊。

1.2 纳入标准 ①同时符合脑卒中(脑梗死或脑出血)中、西医诊断标准和痉挛性瘫痪诊断标准;②年龄为30~85岁,性别不限;③病程为0.5~6个月;④生命体征平稳,神志清楚,能配合检查、治疗者;⑤签署知情同意书。

1.3 排除标准 ①脑卒中急性期或生命体征不稳定者;②短暂性脑缺血发作;③合并脑外伤、脑肿瘤、脑寄生虫病等;④肝肾功能严重异常患者或伴有造血系统及代谢系统等严重疾病、精神病者及痴呆患者;⑤有出血倾向患者和孕妇或哺乳期妇女;⑥正在参加其他临床试验者。

1.4 剔除、脱落、中止试验标准 ①剔除标准:不符合纳入标准或未按规定方案治疗的患者;②脱落标准:患者依从性差,自行退出或因失访、死亡等未完成整个疗程者;③中止试验标准:治疗中途出现严重不良反应或病情恶化者。

1.5 一般资料 病例均来自安徽中医药大学第二附属医院脑病科2016年1月至2018年3月的住院患者,入组61例,均按照要求完成研究,无脱落病例。按照随机数字表法将患者分为观察组(31例)和对照组(30例)。对照组男19例,女11例;年龄30~84岁,平均年龄(64.47±8.91)岁;脑出血9例,脑梗死21例;病程18~177 d,平均病程(56.83±25.35)d。观察组男19例,女12例;年龄44~83岁,平均年龄(63.16±6.52)岁;脑出血9例,脑梗死22例;病程15~175 d,平均病程(55.55±24.68)d。两组患者性别、脑卒中类型、病程比较,差异均无统计学意义(性别:χ2=0.027,P=0.869;脑卒中类型:χ2=0.007,P=0.934;病程:Z=-0.621,P=0.534);两组患者年龄分布比较,差异有统计学意义(Z=-2.595,P=0.009)。

2 方法

2.1 治疗方法

2.1.1 康复治疗 由专业康复师操作,两组患者均接受相同的康复治疗,包括抗痉挛体位的摆放、坐位和站位的转换及平衡训练、步态的训练等。康复训练每日1次,每次40 min,每周6次,连续治疗4周。

2.1.2 观察组 采用通督调神针刺结合夹脊穴治疗。①主穴:通督调神针刺主穴取百会、风府、水沟、大椎、至阳、腰阳关;夹脊穴取第2—7颈椎、第1—5腰椎夹脊穴(后正中线旁开0.5寸)。②辨证配穴:痰热腑实证加曲池、丰隆、内庭;肝阳暴亢证加太溪、太冲;风痰阻络证加合谷、丰隆;气虚血瘀证加足三里、气海;阴虚风动证加风池、太溪。③取穴标准:依据国家标准《腧穴名称与定位》(GB/T12346-2006)[9]取穴。④针刺操作:对穴位进行无菌操作后,选用0.25 mm×25 mm、0.30 mm×40 mm一次性针灸针(苏州天协针灸器械有限公司生产)。百会穴:向后平刺15~20 mm;水沟穴:针刺方向斜向鼻中隔,使用提插手法,以患者流泪为度;风府、大椎、至阳穴:均直刺15~20 mm;腰阳关穴:直刺20~25 mm。颈2—7夹脊穴:向后正中线方向斜刺15~20 mm;第1—5腰椎夹脊穴:向后正中线方向斜刺20~25 mm。夹脊穴两侧交替针刺。以上主穴针刺后施以小幅度、高频率(大于120 r/min)捻转手法30 s,使局部产生较强的酸、麻、胀感,得气后留针40 min,起针时边捻边提,然后出针,仍使患者保留较强的针感。配穴按中华人民共和国国家标准《针灸技术操作规范:毫针》[10]的要求操作。⑤疗程:针刺每日1次,每次40 min,每周6次,连续治疗4周。

2.1.3 对照组 采用单纯通督调神法针刺,取穴、操作及疗程均与观察组相同。

2.2 疗效判定标准

2.2.1 肢体痉挛疗效判定标准 采用改良的Ashworth量表[7]评定肢体痉挛程度。上肢以肘关节、下肢以膝关节为观察对象。分为0级、1级、1+级、2级、3级和4级。0级正常,肌张力无增加,级别越高,肌张力越高。疗效评定标准:①显效:肌张力下降2级;②有效:肌张力下降1级;③好转:肌张力下降半级;④无效:肌张力无变化。

2.2.2 肢体运动功能评定 采用简易Fugl-Meyer运动功能量表[11]评定肢体运动功能,总分为0~100分,分数越低,肢体功能越差。

2.2.3 日常生活活动能力评定 使用修订的Barthel指数(Barthel index,BI)[11]评定日常生活活动能力,评分越高,日常生活活动能力越强。

3 结果

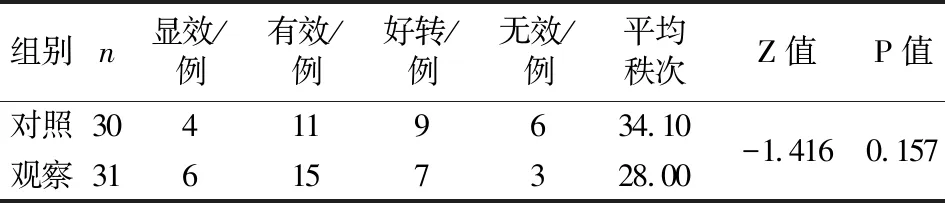

3.1 两组患者肢体痉挛疗效比较 两组患者肢体痉挛疗效比较,差异无统计学意义(P>0.05),尚不能认为观察组患者肢体痉挛疗效明显优于对照组。见表1。

3.2 两组患者治疗前后Fugl-Meyer和BI评分比较 治疗前两组患者Fugl-Meyer和BI评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);与治疗前比较,两组治疗后Fugl-Meyer和BI评分均显著升高,差异有统计学意义(P<0.05);观察组Fugl-Meyer和BI评分升高值显著大于对照组(P<0.05)。见表2。

表1 两组患者肢体痉挛疗效比较

表2 两组患者治疗前后Fugl-Meyer和BI评分比较

注:与治疗前比较,*P<0.05;与对照组比较,#P<0.05

4 讨论

脑卒中后痉挛性瘫痪属中医学“筋病”“痉证”范畴,而脑卒中属“中风”范畴,故病位在脑,当从脑论治。传统特色针灸疗法在脑卒中后痉挛性瘫痪治疗中发挥着越来越重要的作用。督脉与脑密切相关,《难经·二十八难》指出:“督脉者,起于下极之俞,并于脊里,上至风府,入属于脑。”通督调神针法是以针刺督脉穴为主防治脑病的针灸大法,由安徽中医药大学第二附属医院国家级名老中医张道宗创立,已经广泛应用于临床[12-14]。本课题组前期研究表明,通督调神针法治疗脑卒中后痉挛性瘫痪,具有较好的临床疗效,但也存在着部分患者疗效较差的情况[15-16]。查阅资料发现,夹脊穴因位于督脉与足太阳膀胱经之间,与冲任二脉关系密切,还能通过十二经筋与其经脉之气相通,因此具有调理全身经脉脏腑的特异性。根据夹脊穴与脊髓神经节段的关系,各穴都有相应节段的脊髓神经后支分布,为夹脊穴的临床应用提供了解剖学基础。针刺夹脊穴治疗脑卒中后痉挛性瘫痪,具有较好的临床疗效[17-19]。因此,为进一步提高脑卒中后痉挛性瘫痪的临床疗效,本课题组将通督调神针法与夹脊穴相结合,优势互补,观察其临床疗效。

本研究中通督调神针法以督脉穴百会、风府、水沟、大椎、至阳、腰阳关为主穴,通调督脉,恢复大脑的功能。同时结合颈2—7、腰1—5夹脊穴,双侧交替取穴,疏通全身气血,平衡阴阳。结果显示,治疗4周后,两组疗效差异无统计学意义(P>0.05),提示与单纯通督调神针法治疗相比,通督调神针法结合夹脊穴在改善脑卒中后肢体痉挛方面疗效相当。两组治疗后Fugl-Meyer评分、BI评分均高于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05),而观察组治疗后Fugl-Meyer和BI评分升高程度明显大于对照组(P<0.05),提示在提高脑卒中后痉挛性瘫痪患者的肢体运动功能和日常生活活动能力方面,通督调神针法结合夹脊穴疗法优于单纯通督调神针法。

综上所述,应用通督调神针法结合夹脊穴疗法治疗脑卒中后痉挛性瘫痪,可进一步提高其临床疗效。关于两者之间是否存在协同作用机制,将是下一步的研究方向。