山西古村落保护与发展政策的基层实践研究

——基于嵌入性视角

靳 凝

(山西大学,山西 太原 030006)

古村落又称传统村落,是人类长期聚居的基本形式,其蕴藏着丰富的历史信息和文化景观,是中国农耕文明的遗产,集中体现了传统地域文化。其意义不仅在于物质文化的禀赋,更在于至今仍为人类使用,将物质文化和非物质文化得以传承和延续,是人类共同的文化遗产。我国在21 世纪初就意识到了古村落保护与发展的重要性,2003年国家制定了“中国历史文化名镇”和“中国历史文化名村”制度。2005年12月中央发布了《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》,强调对古村落的改造和修缮要本着节约的原则,防止大拆大建。2008年4月,国务院公布了《历史文化名城名镇名村保护条例》,确立了历史文化村镇保护的法律地位。2012年12月31日,《中共中央国务院关于加快发展现代农业活力的若干意见》强调:“制定专门规划,启动专项工程,加大力度保护有历史文化价值和民族、地域元素的传统村落和民居”。

古村落的保护与发展引起了学界的广泛关注,最早可追溯到20 世纪30年代营造学社对于传统民居的研究,这一时期主要是从建筑学领域进行研究。20世纪80年代以后国内学者对传统村落的研究视角逐渐拓展到地理学、生态学、社会学等领域。随后刘沛林1997年出版了《古村落,和谐的人聚空间》一书,为古村落作了分类,分析了中国古村落的意向特征,提出建立“中国历史文化名村”保护制度的构想,把古村落的建筑式保护提高到整体环境保护的高度。进入21世纪以来,随着国家层面对古村落保护与发展的重视,关于古村落保护与发展的研究成果大量涌现。由于我国的古村落数量庞大,古村落的保护方法、发展路径各异,大部分研究以个案调查为主,分析古村落保护与发展的具体措施。忽视了古村落保护与发展的制度体系构建以及对农村社会的整体影响。山西省是中华民族的发祥地之一,据有关部门统计山西省有3500 多个古村落,目前保存完整的有500 多个,列中国古村落之最。2017年12月山西省政府颁布了《山西省历史文化名城名镇名村保护条例》,成为山西省古村落保护与发展的一个转折点。在各市县的积极推动下,山西省古村落保护与发展逐渐形成了一定的规模体系,融入到了农村社会,创新了农村经济发展方式。因此,本文以笔者家乡山西省泽州县为主要调查对象,集中研究古村落的保护与发展是如何嵌入农村社会,嵌入农村经济之中的。

一、理论依据及研究思路

(一)理论依据

嵌入性的概念,始于波兰尼对人类社会经济活动的分析,他在《大转型》和《作为制度过程的经济》中都对嵌入性进行了阐释,他认为经济活动是嵌入在社会、宗教、制度之中的,单纯的分析经济活动或者将社会的影响因素绝对化,会导致“过度社会化”和“低度社会化”的问题。在此基础上,格兰诺维特进一步发展了这一理论,他区分了“关系型嵌入”和“结构性嵌入”,前者是指嵌入主体嵌入到人际关系之中,后者是指嵌入主体嵌入到更宽阔的社会网络之中,包括制度、文化、传统等社会背景因素。

与波兰尼和格兰诺维特不同的是,本文关注的不是经济活动嵌入社会关系,而是一项具体的公共政策在基层的实践。王思斌认为研究嵌入问题需要关注嵌入的主体、嵌入的对象和嵌入的过程,而聂建亮和钟涨宝在《新型农村社会养老保险推进的基层路径》中,更关注嵌入工具。郑石明则认为政策执行是一个社会建构的过程,他从嵌入性的角度进行分析,政策执行嵌入其所处的社会脉络,政策执行所依赖的政策工具,受到政策共同体及其更为广阔的社会脉络的影响和形塑,从而使执行过程呈现出不同的特征,最终导致政策执行取得不同的效果。

本文借鉴格兰诺维特的“结构性嵌入”理论,以及一些学者对嵌入工具的探讨,通过对山西省泽州县的实地调查,分析山西省在实施古村落保护与发展的过程中,如何利用古村落旅游这一嵌入工具,将古村落的保护与发展嵌入到农村社会,嵌入到农村传统的经济发展之中。

(二)个案调查及研究思路

泽州县隶属山西省晋城市,位于山西省东南端,晋豫两省的交汇处,在太行山最南麓,其境内主要有丹河和沁河两大河流,是中华民族的发源地之一,历史源远流长。在住建部公布传统村落名录中,全国共2555个,山西省共129个,泽州县共11个,约占山西省传统村落的8.5%,分别是:大阳镇东街村,大阳镇西街村,北义城镇西黄石村,晋庙铺镇拦车村,周村镇周村,南村镇冶底村,大东沟镇东沟村,晋庙铺镇天井关村,三河镇洞八岭村,周村镇淙头村,南岭乡段河村。泽州县是山西省古村落保护与发展的重要基地,这里不仅有独具特色的古老建筑,还有人们代代相传的民间传统技艺。全县现有文物点1611 处。其中,国家级重点文物保护单位19 处,省级文物保护单位7 处。有国家级、省级历史文化名镇名村14个,国家级、省级传统村落15个。2016年初,为贯彻落实古村落保护与发展的国家政策,泽州县政府结合本县具体实际情况,在充分利用本县历史资源的基础上,创新古村落保护与发展模式,推出8 种旅游模式,再由点连成线,打造3 条核心旅游线路,积极组织推进“全域旅游”。

本文以笔者家乡泽州县古村落保护与发展政策的实施为主要调查对象,采用发放调查问卷和访谈相结合的调查方法进行深入调查,获得了丰富的研究资料。在对大阳古镇进行调查时,在当地村干部的帮助下,随机发放问卷120 份,进行入户面访,有效回收问卷120 份。对晋庙铺拦车村、黄石村等古村落的调查主要采用的是访谈法,随机抽取不同职业、不同年龄的人进行面访,成功完成个案访谈12人。

二、双层嵌入:古村落保护与发展政策嵌入农村社会的效果

自2014年开始,泽州县古村落的保护与发展逐渐得到政府的重视,从个别乡村旅游的发展到全域旅游的推进,古村落的保护与发展政策得到全面落实,成功地嵌入了农村社会。利用古村落旅游这一嵌入工具,首先嵌入了农村社会,继而嵌入农村传统的经济发展模式之中,促进了当地的经济发展。

(一)嵌入农村社会

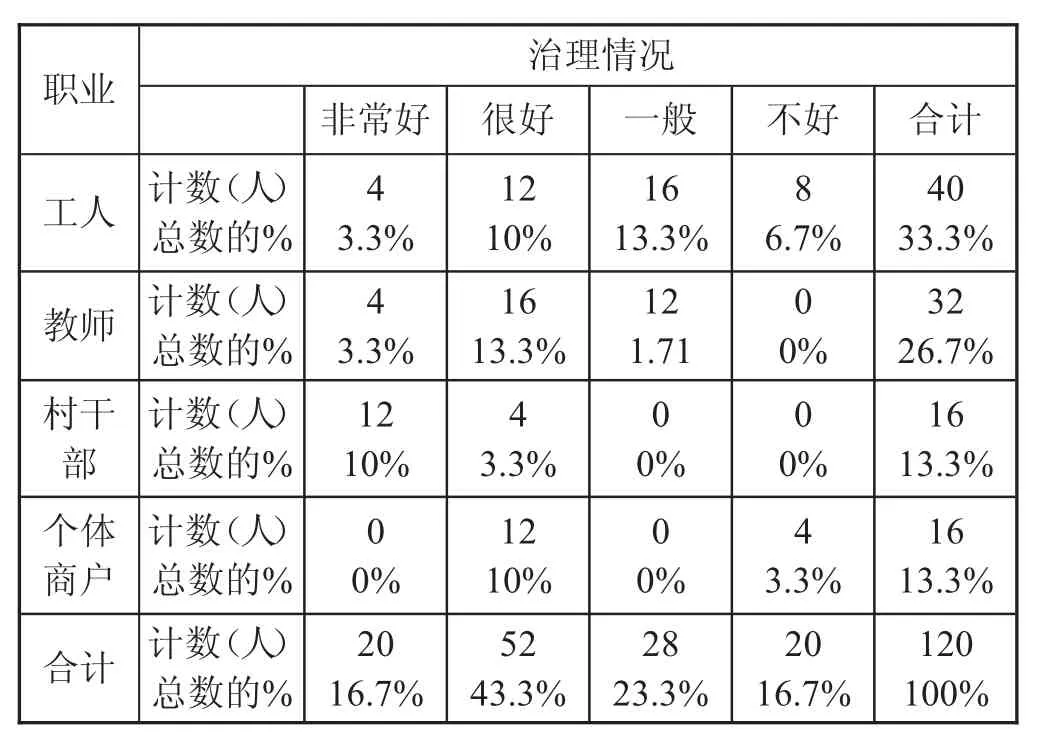

本文从不同职业的人对古村落保护与发展的资金投入和他们对政策实施效果的评价两个方面,衡量古村落保护与发展政策的嵌入程度和效果。首先,古村落的保护与发展政策得到了当地人们的积极支持。由于县域内古村落众多,需要修缮和维护的古建筑数量庞大,政府财政资金有限,当地居民积极主动投入到古村落的保护与发展中。只有当老百姓成为古村落保护的主体,保护才能真正有效并薪火相传。大阳古镇的问卷调查显示,政府是古村落保护与发展政策实施资金的主要来源,村民、企业、经济精英和其他社会组织都或多或少的投入了资金,如图1所示。其次,古村落保护与发展政策的实施效果在一定程度上也得到了大家的肯定。调查显示,在接受调查了120 位村民中,16.7%的村民认为古村落保护与发展政策的实施情况非常好,43.3%的村民认为古村落保护与发展政策的实施情况很好,23.3%的村民认为古村落保护与发展政策的实施情况一般,16.7%的村民认为古村落保护与发展政策的实施情况不好,如表1所示。

图1 资金来源与古村落保护与发展关系图

表1 不同职业对古村落保护与发展治理情况评价表

(二)嵌入农村传统经济发展模式

长期以来,农业和手工业是农村经济的支柱性产业。但随着市场经济体制的形成,农村经济发展所面临的新问题新情况也日益显露,旧的、传统的农村经济发展模式越来越不适应市场经济体制,由此产生的矛盾也日益突出,渐渐阻碍了农村经济的发展。在此背景下,泽州县的农村经济发展却取得了显著的成绩。2017年泽州县农村居民人均可支配收入同比分别增长7.2%,达到了14073 元,高出全省平均水平3285 元。

泽州县农村经济发展取得巨大进步主要得益于“全域旅游”政策的实施。在古村落保护和发展的过程中,泽州县政府积极创新发展模式,大手笔投资和发展重点古村落,大阳古镇投资7200万元,山里泉磨滩景区投资3500万元,栖龙湾景区投资3000万元,然后由点及面,将各个古村落和附近的景区连接起来,形成“两带四板块”的旅游布局,2017年,共接待游客1030.75万人次,同比增长24.79%;旅游总收入达94.51亿元,同比增长24.68%,实现了从“挖煤炼铁”到“挖文兴旅”的重大转变,极大地拉动了农村经济的发展,使古村落旅游成为农村经济发展的一个重要方向,成功嵌入到了农村传统的经济发展模式之中。

三、嵌入工具:古村落保护与发展政策嵌入农村基层的关键

(一)“政策之窗”的开启

泽州县古村落保护与发展得以顺利开展是多方面因素综合的结果。在这里我们拟用金登提出的多源流理论,分析在古村落保护与发展的过程中问题源流、政策源流和政治源流如何交汇,打开“政策之窗”。金登区分了“状况”与“问题”,他认为只有当我们意识到应该对一些“状况”采取某种行动的时候,这些“状况”才会被界定为“问题”,而促使我们决定采取行动的则主要是危机、指标和焦点事件。随着城镇化的不断推进,古村落的急剧消亡是构成古村落保护与发展的主要问题源流。山西是资源大省,也是旅游大省。就山西省的实际情况来看,除了古村落本身的问题之外,经济发展的压力也是古村落保护与发展的重要问题源流之一。面对能源结构的转型,山西的煤炭产业发展遇到障碍,经济下行压力巨大,迫切需要寻找新的经济发展方向。

2008年,国务院办公厅下发《历史文化名城名镇名村保护条例》,为历史文化名村名镇的保护提供了法律保障。2014年,住房和城乡建设部、文化部等联合印发《关于切实加强中国传统村落保护的指导意见》。2014年至2016年,住房城乡建设部、文化部、国家文物局、财政部、国土资源部、农业部和国家旅游局公布列入中央财政支持范围的中国传统村落名单1568个。2004年山西省发布《关于加强历史文化名镇(名村)保护工作的意见》,从法律法规与政策、技术层面对历史文化名镇名村的工作提出了明确要求。2010年,山西省人代会通过了《关于加快旅游业发展的决定》,提出了一系列鼓励旅游发展的政策,尤其是古村落的旅游开发。2016年8月泽州县政府在国务院《关于促进旅游业改革发展的若干意见》、省政府《关于促进旅游业改革发展的意见》和市政府《关于加快旅游业发展的意见》的指导下,制定了《泽州县人民政府关于加快旅游业发展的意见》。在古村落保护与发展的政策源流的推动下,古村落的保护与发展成为泽州县旅游发展的重要举措。

金登的多源流理论认为,政治源流主要由国民情绪、利益集团、国会议席的重大变化、行政机构的重大人事调整等因素构成。在古村落保护与发展政策实施的过程中,当地居民的自豪感、归属感,各参与主体的利益共赢,以及政府部门的积极推动等构成了古村落保护与发展的政治源流。在对泽州县大阳古镇西街村的调查中,一位姓傅的71 岁的退休老教师非常自豪地说:“俺们这的房子是祖辈传下来的,冬暖夏凉,比这些新盖的房子住着得劲多了,现在的人再也修不了这样的房子咯。那些做面人儿即面塑、做针的手艺,现在的小娃娃们见都没见过。这几年,好多人来俺们村参观,看着可稀罕呢。”

(二)古村落物质遗产与文化遗产的结合

古村落是众多物质遗产和文化遗产的重要载体,具有重要的历史价值、文化价值、艺术价值和科学价值,这也是实施古村落保护与发展政策的重要原因之一。泽州县古村落众多,历史悠久,孕育了大量的历史文化名人,战国时期著名的外交家、政治家、军事家蔺相如,唐代著名诗人柳宗元、佛经注疏家高僧慧远,宋代历史学家刘羲叟等等都出自泽州县。优秀的传统民俗文化渗透在村民的日常生活、生产活动、衣食起居、婚丧嫁娶之中。全县现有文物点1611 处。其中,国家级重点文物保护单位19 处,省级文物保护单位7 处。有国家级、省级历史文化名镇名村14个,国家级、省级传统村落15个。仅大阳古镇就有省级非物质文化遗产2 项——手工制针和塑面、市级非物质文化遗产1 项——剪纸,县级非物质文化遗产5 项——三斗三升芝麻官、坩埚炼铁、二鬼扳铁、面塑、阳阿公主。泽州县的旅游资源以镇为单位,遍布整个泽州县,这给泽州县发展全域旅游和乡村旅游提供了重要的保障。泽州县政府以镇为单位,将旅游资源进行整合,形成“两带四板块”发展格局,分区域整体推进。实现了旅游资源的最大整合,对古村落进行了最大程度的开发和利用。

(三)古村落旅游的兴起

丰富的旅游资源为古村落旅游的发展奠定了基础,借助古村落旅游这一嵌入工具,使古村落保护与发展政策成功嵌入了农村社会,嵌入了农村传统的经济发展模式之中。在对泽州县一名负责古村落保护与发展工作的干部访谈中,了解到近年来为促进古村落旅游的发展泽州县政府做了很多工作。在基础设施建设上,除了对古建筑进行修缮和维护之外,为方便游客游览,泽州县政府设计了34 条旅游线路,避免相似景点的重复游览,并且在景点与景点之间配备专门的公交路线,以方便游客出行。在古村落宣传上,成功举办《谁不说俺泽州好》大型电视竞演活动,“最美乡村”评选活动,“泽州源起,天下高都”“薯米香飘,水墨义城”“古韵泽州,国学小镇”等文化旅游节活动。

在当地政府和居民的积极宣传之下,央视《乡约》走进泽州,大阳古镇在2018年国庆期间四上央视,荣登2018《中国国家旅游》年度榜单,获2018《魅力中国城》年度魅力小镇称号,晋庙铺镇范谷坨村获得2018年“全国生态文化村”称号。这些都极大地提高了泽州县古村落的知名度,促进了古村落旅游的发展。2018年全年泽州县共接待游客1030.8万人次,其中:海外旅游接待游客0.3万人次。实现旅游总收入94.5亿元,其中:海外旅游创汇163.4万美元。借助古村落旅游这一嵌入工具,古村落保护与发展政策得到彻底落实,并成功地融入到了农村社会,成为农村经济发展的一种新方式。

四、政策品质与对象需求:古村落保护与发展政策嵌入农村基层的有益因素

(一)嵌入主体的政策品质符合古村落的发展需求

1.重保护的原则,挽救了濒临消亡的古村落。我国是一个以农业立国的国家,古村落众多,整体上呈现南多北少、东多西少的分布格局。古村落是我们民族最古老的根性家园。在中国古村落文化遗产保护高峰论坛上,习总书记在讲话中强调要让居民“记得住乡愁”。但是随着城镇化的不断推进,古村落的发展长期处于停滞状态,面临消亡的威胁。有关调查表明,近15年来,中国传统村落锐减近92万个,并正以每天1.6个的速度持续递减。中国传统村落保护专家委员会主任委员冯骥才不禁感叹:“如果这些古村落都没有了,都消失了,皮之不存,毛将焉附。我们到哪里去寻找‘乡愁’?”

古村落的保护与发展逐渐引起了国家和社会的重视。政府对列入历史文化名村、名镇以及中国传统村落名录的,尽管有一些古村落地理位置偏僻,发展的经济价值较低,但是都要以财政作支撑,坚持“保护第一”的原则,对古村落中的古建筑进行修缮和维护,同时继承和弘扬当地居民代代相传的传统技艺。在古村落保护与发展政策的实施过程中,这种重保护的原则,挽救了很多濒临消亡的古村落。在对泽州县晋庙铺镇拦车村的调查中,了解到拦车村因其周围地势险要,交通闭塞,村民为谋生计,纷纷外出打工,村内人口流失严重。村里只有空的老房子和老人,空心化现象严重,但是拦车村历史悠久,村内古建筑众多,相传这里是“孔子回车”地方。尽管在这里投资的经济价值较低,但是泽州县政府还是将村内的大部分古建筑进行了修缮,并成功举办了“古韵泽州,国学小镇”文化旅游节活动,弘扬了拦车村的历史文化,挽救了这个濒临消亡的古村落。

2.生态开发,符合古村落的可持续发展要求。“重保护,轻开发”是古村落保护与发展的首要原则。古村落是文化价值和经济价值的共同载体。因其具有文化价值从而使其获得经济价值。面对现代社会的发展,拥有文化价值的古村落只有开发出其经济价值,才能获得有效的持续性发展。对古村落的开发既是古村落发展的必要途径,也是弘扬传统文化的一种方式。古村落作为传统生活的重要载体,生态环境脆弱,承载能力有限,所以这种开发必须建立在不破坏古村落生态环境的基础之上。

(二)古村落保护与发展政策迎合嵌入对象的需求

随着市场经济的发展,农村传统的农业、手工业收入已经不能满足人们的基本生活需要。大量农村劳动力涌入城市,务工收入成为农村家庭经济的主要来源,农村劳动力流失,出现严重的农村空心化问题,农村经济迫切需要注入新鲜的血液。以古村落旅游作为嵌入工具的古村落保护与发展政策在农村的推行几乎没有受到任何阻碍,还得到了农村居民的大力支持。调查中发展,由于泽州县政府资金有限,当地居民自愿发起捐款活动,用于古建筑的修缮和维护。因为,古村落旅游的发展不仅优化了他们的居住环境,也会为当地居民带来一些创收,很多人都在自己家门口开起了餐饮、住宿等小店,增加了当地居民的收入。

五、总结与讨论

从更宏观的角度来看,本文分析了一项公共政策在基层的实践。一项公共政策如何能快速融入社会,达到预期的政策效果,受很多因素影响。从一定程度上来说,公共政策的顺利实施是在一定的历史条件下各种条件的耦合。

通过对山西省泽州县古村落保护与发展政策实施情况的调查分析,本文从嵌入性视角探讨了古村落保护与发展政策的基层实践,发现古村落保护与发展政策借助古村落旅游这一嵌入工具,不仅成功嵌入到了农村社会,而且嵌入到了农村传统的经济发展之中,创新了农村经济的发展方式。当地政府正是抓住了政策之窗开启的机遇,结合古村落的实际资源情况,创新发展方式实现了古村落保护与发展政策的顺利嵌入。其中,政策本身的品质与嵌入对象的需求也是实现嵌入的有益因素。

作为个案研究,本文还存在很多不足,古村落保护与发展的基层实践方式有很多,借助古村落旅游进行嵌入的方式只是其中的一种。而且就目前的情况来看,这种发展方式还不够成熟,还处于探索阶段,古村落保护与发展政策的多种实践方式,有待进一步的调查研究。