白龙江流域中上游第四纪沉积物的发育特征及其灾害效应

陈宗良,叶振南,王志宏,王高峰,高幼龙,田运涛

(中国地质调查局水文地质环境地质调查中心,河北 保定 071051)

白龙江流域地处中国大陆二级阶梯向三级阶梯的过渡地带,位于秦巴山区、青藏高原、黄土高原三类地形交汇区域,为秦岭山脉的西延部分。西部向甘南高原过渡,北部向陇中黄土高原过渡,南部向四川盆地过渡,东部与秦岭和汉中盆地连接。西秦岭和岷山两大山系分别从东西两方伸入全境,境内形成了高山峻岭与峡谷盆地相间的复杂地形,是甘肃省滑坡、泥石流分布密度大、发生频率高、灾害严重的地区,也是全国水土流失、地质灾害发育的重点监测区域。自20世纪80年代以来,国内众多学者在白龙江流域从活动断裂、地貌演化及其对地质灾害的影响等方面开展了大量调查与研究工作,积累了丰富的地质背景资料和地质灾害数据[1-6]。然而,白龙江流域大部分地区的区域地质资料依然停留在1∶20万,第四纪沉积物的面域化分布数据严重缺乏,且已有研究多集中于单一类型第四纪沉积物或单沟泥石流范围内[7-10]。第四纪沉积物是水土流失、地质灾害等地质现象发育的物质基础,白龙江流域第四纪沉积层广泛分布,出露条件较好[10],查明该区第四纪沉积物的发育类型及分布特征意义重大。

遥感技术凭借其宏观性、直观性、时效性等优点,已广泛应用于第四纪地质环境调查。卢登仕[11]在1979年就将遥感技术应用于第四纪地层研究中;陈述彭[12]利用遥感技术分析了华北平原第四纪的变迁;刘耀林等[13]基于南阳—襄樊盆地南苑的第四纪地层剖面勘查,运用遥感技术和DEM提取第四纪地层及沉积物遥感信息并对其进行识别和分类,取得了较为理想的效果;张绪教等[14]利用ETM+影像对西藏安多幅(1∶25万填图)第四纪沉积物的成因类型、分布范围、地貌特征及分区、新构造运动等方面进行了研究;范敏等[15]通过建立第四纪残坡积层遥感识别标志,圈定并分析了盐源盆地第四纪残坡积层的分布及特点;叶梦旎等[16]利用SPOT6等高分辨率数据对内蒙古呼勒斯太苏木区域1∶5万第四纪地质及活动构造进行了填图应用。

笔者基于高分辨率遥感数据和GIS平台,并结合地面调查,对白龙江流域腊子口乡—石门乡段第四纪沉积物进行了详细圈绘和系统划分,并对其分布特征和灾害效应进行了初步探讨。研究成果对区内地质灾害尤其是泥石流物源的研究以及工程建设等具有一定的参考价值。

1 研究区概况

研究区位于甘肃省南部甘南舟曲县、迭部县及陇南市武都区和宕昌县境内,属西秦岭山脉南缘白龙江流域中上部,全区面积2 198 km2。区内为典型的高山峡谷地貌,山体陡峻,河谷深切,相对高差1 000~1 500 m,总体地势西北高,东南低。

研究区地层岩性极为复杂,属西秦岭地层区,区域地层主要由志留系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系千枚岩、炭质千枚岩、板岩、灰岩、变质砂岩等组成,第四系黄土、卵石、碎石、碎块石、砂、粉土分布于中低山山梁、堆积阶地及坡地、洼地和河谷阶地。峰迭乡磨沟附近分布有斑状花岗岩、花岗岩、石英斑岩等侵入岩体,其余地带均为岩脉状产出。构造上位于新生代印度-亚洲板块碰撞带变形效应的东部边界[1],是松潘-甘孜褶皱带和南秦岭褶皱带两个不同构造体系的交接部位,发育一系列深大断裂和巨型褶皱。研究区内区域性断裂主要有光盖山-迭山断裂、迭部-白龙江断裂。

2 遥感数据与预处理

2.1 数据源

本次研究所采用的遥感数据为2015年5月—2016年5月获取的Pléiades四波段捆绑数据(分辨率全色0.5 m+多光谱2 m),影像无云,入射角大部分区域小于15°,局部为24.3°;影像反差适中,清晰度较高,质量良好,适用于遥感第四纪地质解译。其他辅助数据还包括研究区1∶20万地质图及1∶5万DEM(25 m×25 m)。

2.2 图像预处理

遥感影像的预处理主要包括正射校正、多光谱配准、影像融合、波段组合、图像增强、镶嵌裁剪等。

2.2.1正射纠正

使用ERDAS IMAGINE Photogrammetry(LPS,数字摄影测量模块)对全色数据进行区域网平差纠正,由于研究区地形起伏较大,故采用“RPC+DEM+GCP”方法对影像PAN(全色)数据进行正射校正。GCP主要从1∶1万DEM中获取,每景所采用的控制点数目为30个左右,点位分布均匀,每景影像四角和中心都有控制点控制,两景影像重叠区至少有3个控制点。

2.2.2多光谱自动配准

由于全色和多光谱相机在成像上存在误差,为保证影像融合精度,在融合之前对多光谱数据按照已正射处理的全色数据进行自动配准。本次采用ERDAS软件AutoSync模块,配准中误差小于0.5个像素。

2.2.3影像融合

数据融合是不同光谱分辨率和空间分辨率图像数据的复合,融合后的影像既拥有全色数据的高分辨率,还拥有多光谱数据的多光谱信息。由于影像未进行波段组合,具有4个波段,故采用HCS(Hyperspherical Color Space)方法进行融合。该方法对于高分辨率影像融合效果较好,色彩保真度较高。

2.2.4波段组合

融合后的影像为0.5 m分辨率的4波段数据,通过计算Pléiades影像4个波段的相关系数(表1),选取相关系数小的3个波段进行RGB合成[17-18]。该数据B3波段(红光)对裸露的地表、植被、岩性较为敏感,是识别土壤边界和地质界线最有利的可见光波段;B4波段(近红外)信息量最为丰富,且独立性大,对植物类别差异最为敏感,处于水体强吸收区,有利于区分与水相关的土壤、地貌、岩石类型等;B1(蓝光)和B2(绿光)相关系数较大,本次处理选择对水体穿透能力更强的B1波段,即采用RGB4/3/1彩色合成进行解译。

表1 Pléiades影像4个波段的相关系数表Table 1 Correlation coefficient of the 4 bands ofPléiades satellite image

2.2.5图像增强

Pléiades影像分辨率高,但是只有4个波段,且各波段之间相关性较大,组合后色彩饱和度一般。为了突出图像中不同地质体地物信息,扩大其亮度值的差别,对HCS融合后的图像进行增强处理。即先对其进行主成分变换,再进行RGB4/3/1彩色合成,使遥感影像的色彩饱和度增大,增强图像的可读性[16]。图1为研究区局部增强图像,从图中可看出Ⅰ级阶地在增强后的图像上呈紫红色格网状纹理;Ⅱ级阶地呈深粉红色,麻点状纹理;Ⅲ级阶呈浅草绿色,絮状纹理;泥石流堆积扇新扇呈电气石绿色亮色图斑,老扇呈浅草绿和深粉红色杂色图斑;山梁黄土覆盖层呈暗红、鲜红色图斑;残积物呈蓝紫色条带状影纹;坡积物影纹较为杂乱。但整体上不同类型第四纪沉积物色调纹理差异较大,界线明显,以增强后的影像作为参考,为精细解译提供了便利。

图1 角弓镇周边遥感影像增强图Fig.1 Enhancement map of remote sensing image around Jiaogong town

2.2.6镶嵌裁剪

利用 ERDAS下的 Mosaic功能实现图像的镶嵌。首先自动生成镶嵌线,之后根据影像纹理特征,对镶嵌线进行人工干预,即尽量沿着地物类型变换区域、色彩接近区域、线状地物分布区域选取,镶嵌线两侧选取20个像素羽化边界。处理过程中,利用直方图匹配法来保证图像重叠区的色彩匹配和亮度平衡,避免出现明显拼接缝,镶嵌完成后按照研究区边界进行裁切。

3 第四纪沉积物的划分与解译

3.1 第四纪沉积物类型化分

研究区第四纪属于甘肃省东南部西秦岭地层区陇南山地分区,区内第四系出露条件较好,地层发育齐全,堆积物成因复杂[10]。根据其成因及结构特征,将其划分为5大类11个亚类:①重力堆积形成的崩积物、滑坡堆积体等碎块石砾土堆积;②风化残留形成的残积物;③风力堆积形成的黄土、类黄土(次生黄土);④流水堆积形成的冲洪积物卵砾石土、泥石流沟道堆积与沟口泥石流扇堆积及坡面流形成的坡积物;⑤人类工程活动形成的弃渣堆积。

3.2 遥感解译标志的建立

在高分辨率遥感影像上,地物的空间特征(包括影纹、色调、形状、空间分布、地貌、水系等)在地物的识别中占据主导地位[17]。根据不同地质单元(第四纪)的反射光谱差异所形成的影像色调、纹理、形态、结构不同,结合其与地貌、水系、人类活动痕迹等的相关关系,对不同类型第四纪沉积物进行区分。由于地质体长期复杂的演化过程,会出现异物同谱和同物异谱现象,因此本次研究解译标志的建立结合了大量的野外调查数据。根据假彩色合成影像特征,参照增强处理后的影像,建立了研究区第四纪沉积物详细的解译标志(表2)。

表2 研究区第四纪沉积物类型及判识特征

3.3 解译结果与分析

3.3.1解译结果与验证

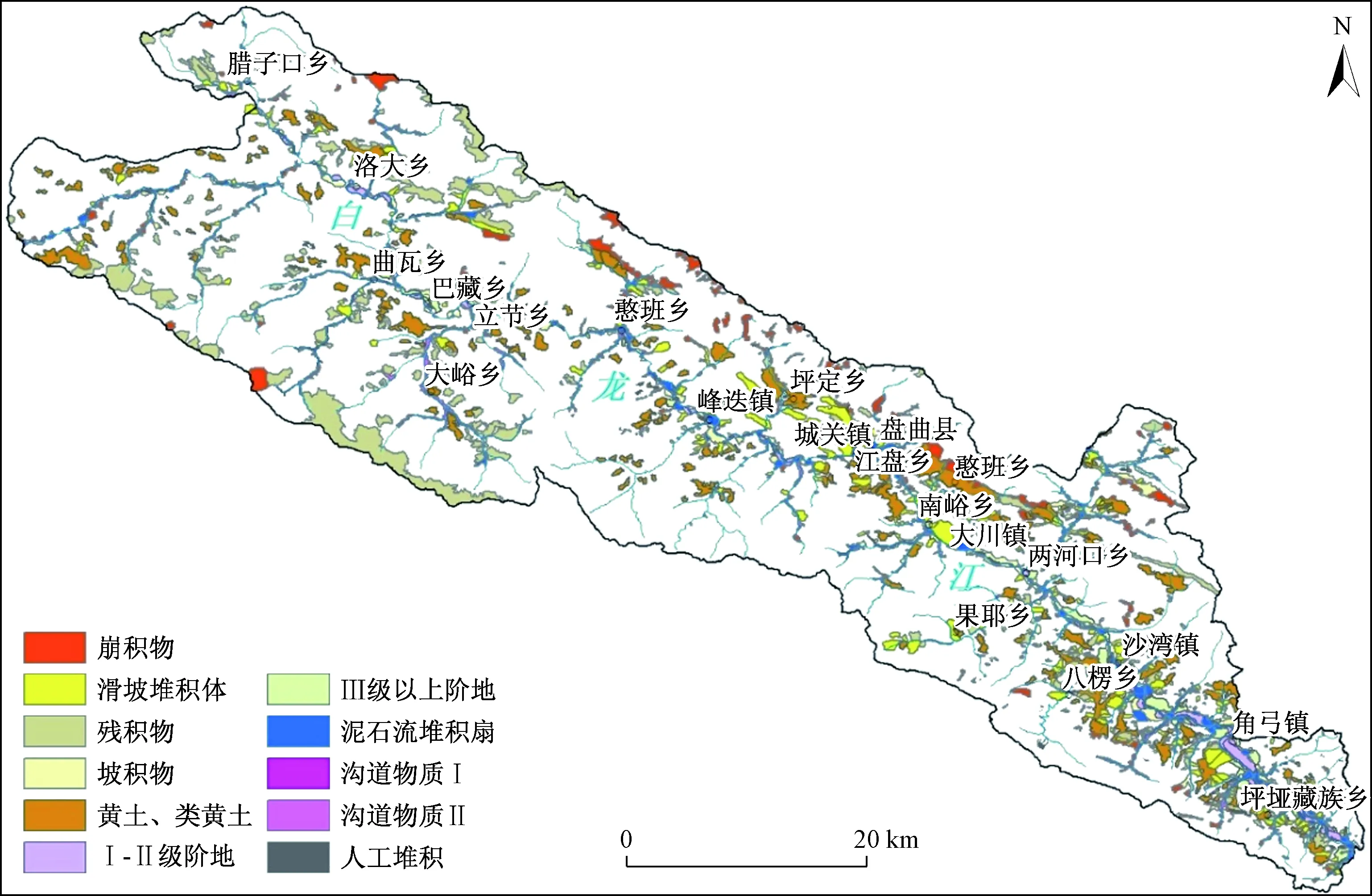

依据已建立的解译标志,对研究区第四纪沉积物进行了详细解译,共解译1 852个单元。根据区域地质灾害调查相关规范的要求,对区内能够人力到达区域的1 425个点进行了验证,有103个解译点与调查结果不符,验证率76.9%,解译正确率92.4%。修正后的第四纪沉积物分布图见图2。

图2 第四纪沉积物分布图Fig.2 Distribution map of the Quaternary sediments

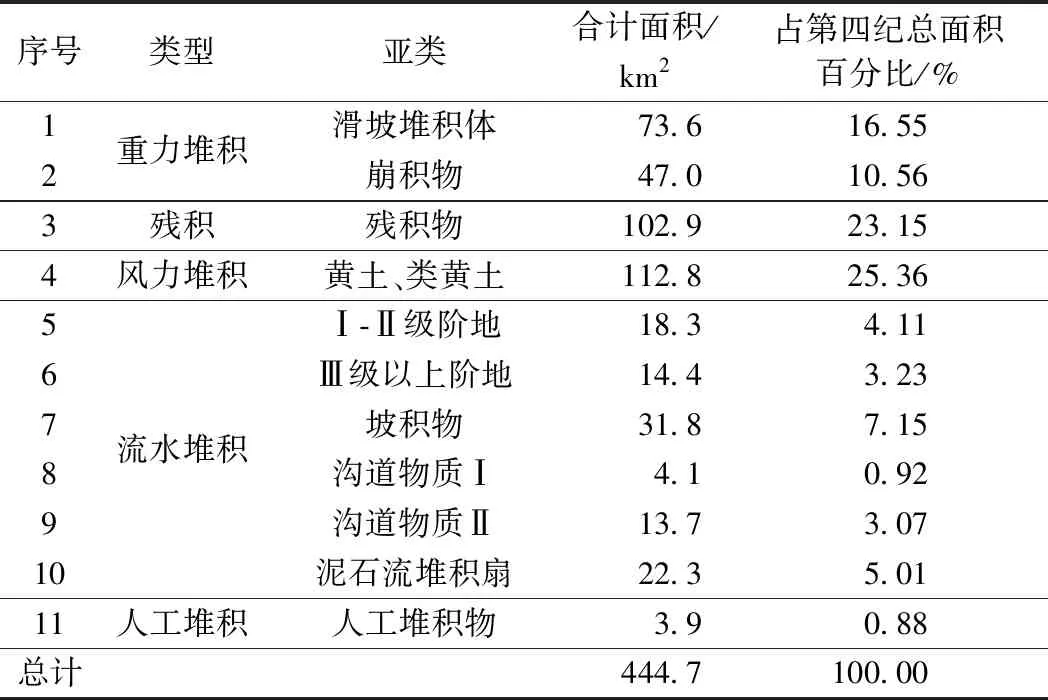

解译结果表明,白龙江中上游石门乡—腊子口乡段第四纪沉积物总面积444.7 km2,研究区总面积2 198 km2,第四纪沉积物覆盖面积占区域总面积的20.2%,不同类型第四纪沉积物面积统计见表3。其中第四纪残积层和黄土、类黄土(主要是类黄土)分布最广,面积为215.7 km2,占全区第四纪总面积的48.5%;其次为滑坡堆积体及崩积物,面积120.6 km2,占全区第四纪总面积的27.1%。

3.3.2第四纪沉积物分布特征

研究区第四纪沉积物整体分布较为均匀,主要受地层岩性、断裂构造、地形地貌及人类工程活动控制。大型、巨型滑坡堆积体主要沿断裂呈线状分布;崩积物主要分布在泥盆系、石炭系灰岩地层中;残积物主要分布在志留系千枚岩地层及高山区风化剥蚀面上;黄土、类黄土主要披覆于地形较为平缓的山梁及断层破碎带凹槽处;流水堆积组沉积物则主要分布在白龙江及各支沟两岸;人工堆积物主要沿兰海高速及兰渝线分布。区内上、中、下游第四纪沉积物空间分布又呈现一定的不均衡性。

表3 不同第四纪沉积物类型面积特征Table 3 Area characteristics of different types of theQuaternary sediments

研究区上游段(立节乡上游至研究区边界)第四纪沉积物主要沿白龙江主河道及其支流分布,主要为残积层及黄土类黄土覆盖区,残积层在高山区连片分布,泥石流堆积扇规模较小,主要是因为该区域松散物质主要以坡面汇集为主,泥石流强度较主河道冲蚀强度小,加之泥石流沟口距离主河道较近,且主河道阶地不发育,无开阔地形存在,无法形成泥石流堆积扇或泥石流扇基本被破坏。

研究区中游段(憨班乡至大川乡)第四纪沉积物则呈条带状连片分布,类黄土(次生黄土)、滑坡堆积体、崩积物发育,泥石流堆积扇规模中等(除三眼峪、峪子沟),主要是因为该区受坪定—化马断裂及其分支断裂影响,发育多处巨型古滑坡,断层破碎带上多具有2~3元结构[2],上覆次生黄土,断层破碎带和基岩接触处,由于地形急剧变化,多发育崩塌堆积体。此段白龙江主河道呈深 “V”型,河流湍急,阶地仅有部分区域残留,支沟中每年进入白龙江的一部分泥石流固体物质被带走,减缓了堆积扇的增长速度,白龙江主河道的掏蚀作用破坏堆积扇前缘,加之白龙江左岸沟谷坪定—化马断裂在支沟中上游形成凹槽,对上游松散物质的运移进行了“缓冲”,也是该段泥石流的一个特点。

研究区下游段(坪垭藏族乡、角弓镇、八楞乡、沙湾镇)第四纪沉积物呈片状分布,滑坡堆积体、黄土类黄土、残积层及河流阶地发育,泥石流堆积扇规模较大。主要原因为该区域为志留系白龙江群的千枚岩、板岩,受白龙江南支活动断裂影响,物质松散,风化破碎严重,形成了连片状松散堆积层,并发育多个大型滑坡,为泥石流提供了丰富物源。此处泥石流密度大,扇缘相接成群分布,极大地影响着白龙江两岸河床的平面形态。

研究区白龙江右岸中下游支沟沟脑处植被覆盖良好,为无人区,第四纪解译较为困难,此处仅有部分崩积物、坡积物分布。

3.3.3第四纪沉积物面积变化对比

以往该区域1∶20万区域地质调查资料第四纪面积为64.3 km2,其中冲洪积面积33.7 km2,黄土堆积堆积面积30.6 km2。本次对该区第四纪沉积物遥感解译面积444.7 km2,面积扩展了380.4 km2;其中残积物和黄土、类黄土增加的面积最多,为185.1 km2,占新增第四纪面积的48.7%。经遥感解译,新增残积物、坡积物、沟道物质和人工堆积等4类第四纪成因类型,补充和完善了滑坡堆积体和崩积物面域数据,为区域灾害地质及工程地质研究提供了丰富的数据。

4 第四纪沉积物灾害效应

4.1 对泥石流的补给效应

第四纪沉积物主要通过崩滑、坡面冲刷、沟道侵蚀三种方式对泥石流进行补给。崩滑是区内泥石流最主要的松散固体物质来源,沟岸崩滑发生后通常直接进入沟道,除少部分直接被带走以外,大部分多堆积于坡脚,积累成为潜在的泥石流物源,接受水流冲刷侵蚀。在极端降雨条件下具备汇流和启动条件时,就会成为泥石流爆发的直接物源演化成为泥石流灾害;在一定条件下(如崩滑堆积体体积较大且沟道较窄时)可能堵塞沟道,上游水流汇集形成堰塞湖,在一定的水力条件下堰塞体溃决,诱发“堵塞溃决型”泥石流。研究区上游段残积层在高山区连片分布,陡峻的地形为高位崩滑的解体提供能量,易诱发高速远程碎屑流参与泥石流的运动。残积物、黄土类黄土、新近形成的崩滑堆积物、坡积物以及人工弃渣堆积物等由于表层土体结构松散,抗冲蚀能力差,一定坡度条件下主要通过坡面冲刷汇流的方式直接进入沟道对泥石流进行补给,或以坡积物的形式堆积于坡脚,成为泥石流潜在物源,自坡顶至坡脚坡面冲刷汇流过程可以概括为“雨滴溅蚀→片流侵蚀→细沟侵蚀→沟坡侵蚀”。沟道侵蚀包括下切侵蚀、侧方侵蚀和溯源侵蚀三种方式。泥石流未饱和状态时,沟床泥石流堆积物主要通过冲刷下切的方式进入泥石流;随泥石流固相物质增多,流体密度、流速加大,沟床泥石流堆积物在流体冲击作用下快速液化,从而形成沟床的揭底冲刷补给泥石流;溯源侵蚀受下切侵蚀影响,下游侵蚀基准面快速下降后,上部沟床泥石流堆积物因重力侵蚀作用不断加强而不断后退参与泥石流。沟床两岸的古老泥石流堆积物、沟岸崩滑堆积体、坡积物等主要通过侧方侵蚀的方式对泥石流进行补给,即泥石流体在运动过程中直接冲击沟岸,将沟岸物质卷入。同时,受下切和侧方侵蚀影响,沟岸物质下部失去支撑,会导致沟岸的坍塌,直接进入沟道对泥石流进行补给。

4.2 崩滑效应

受地震、暴雨以及河流侵蚀、人工切坡等因素影响,第四纪沉积物内崩塌、滑坡广泛发育。区内崩滑堆积物具有体积大、结构复杂等特点,尤其是断裂带巨型古滑坡多具有多元结构,堆积体的渗透性在空间上存在很大的不均匀性,加上地形等因素影响,降雨、地震条件下常常发生局部滑动或复活。残坡积物结构松散,渗透性较好,当与下伏基岩性质差异较大时,雨水渗透至接触界面上形成滞水带,接触带土体迅速泥化诱发滑坡。黄土结构松散,具有湿陷性,加之垂直节理、落水洞发育,外界因素影响下极易发生黄土层内滑坡或基覆界面滑坡。斜坡中下部残坡积物及老泥石流堆积物,坡脚受流水掏蚀,上部土体失去支撑,重力作用下易发生浅表层滑坡或坍塌。

4.3 坡面泥石流效应

坡面泥石流是残积物坡面侵蚀的一种极端体现,表现为残积物由滑坡转化为泥石流的过程。在白龙江河谷两岸及支沟内千枚岩、板岩区广泛发育,坡面泥石流是主要类型之一。坡面泥石流主要发育于小型的凹槽地形中,斜坡坡度集中在30°~50°,残积物在斜坡中上部连片分布,厚3~5 m居多。强降雨条件下,随降雨持续入渗,残积层土体迅速饱和,基质吸力快速降低甚至丧失,残积物与下伏基岩界面发生剪切变形,并逐渐扩展贯通形成连续滑动面,大片残积物整体下滑。运动过程中残积物碎屑与水相互作用,使得残积物解体形成泥石浆或碎屑流,在重力作用下快速运动最后堆积于坡脚。坡面泥石流一般规模较小,但同时具有速度快、爆发突然、冲击力大等特点,具有极大危害。

4.4 高陡阶地崩坠效应

研究区中下游段白龙江河谷两岸阶地广泛发育,其中Ⅰ、Ⅱ级阶地为堆积阶地。Ⅰ级阶地拔河2~10 m,主要为农田耕种区;Ⅱ级阶地拔河10~35 m,具有较高的承载力,为主要居住区。Ⅲ级以上阶地为侵蚀阶地,下伏基座多为志留系白龙江群千枚岩、板岩,拔河高度100 m左右,局部上覆黄土类黄土。其物质组成为卵砾石土,局部含有漂石,粒径大者可达数米,该级阶地沉积单元厚度最大。漂砾岩性以砂岩和灰岩为主,空隙被砾石、粉土充填,较为密实。由于现代构造活动强烈,伴随河流的急剧下切,多形成近似直立的高陡边坡[22-23],在风化剥蚀、暴雨冲刷及人类工程活动等因素的影响下,软弱土体及碎石逐渐剥落,残留漂石在一定条件下会发生崩坠,威胁下方道路及居民点安全。

5 结论

(1)Pléiades四波段高分辨率遥感数据能较好地反映地质体的微地貌形态,不受地形限制,适用于陇南白龙江流域第四纪地质填图,解译成果正确率较高。

(2)白龙江中上游腊子口乡—石门乡段解译第四纪沉积物总面积444.7 km2,占该区总面积的20.2%;新增残积物、坡积物、泥石流堆积和人工堆积等8个亚类。第四纪残积层和黄土、类黄土(主要是类黄土)分布最广,其次为滑坡堆积体及崩积物。

(3)受地层岩性、地质构造、地形地貌等因素影响,第四纪沉积物在空间分布上呈现一定的差异性:上游段主要沿白龙江主河道及其支流分布,残积层、黄土类黄土为主,残积层在高山区连片分布,泥石流堆积扇规模较小;中游段呈条带状连片分布,类黄土(次生黄土)、滑坡堆积体、崩积物为主,泥石流堆积扇规模中等;下游段呈片状分布,滑坡堆积体、黄土类黄土、残积层及河流阶地为主,泥石流堆积扇规模较大。

(4)第四纪沉积物的灾害效应主要表现为对泥石流的补给效应、崩滑效应、坡面泥石流效应和高陡阶地崩坠效应四个方面。