读《病梅馆记》

杨富波

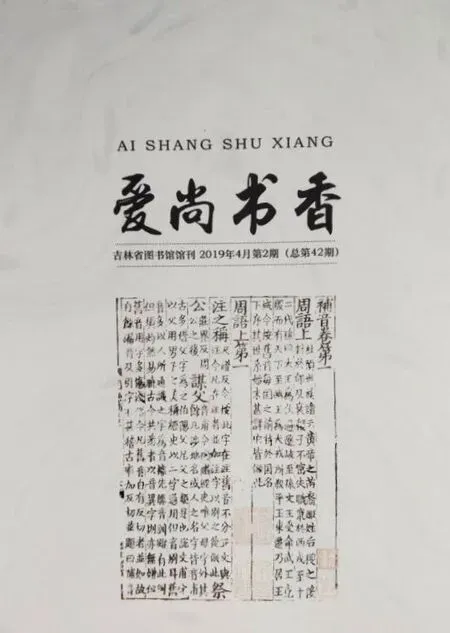

清早起来,在朋友圈读到《病梅馆记》,这是清人龚自珍的名篇,也收在中学语文课本里,我以前学过。全文不长,如下:

江宁之龙蟠,苏州之邓尉,杭州之西溪,皆产梅。或曰:“梅以曲为美,直则无姿;以欹为美,正则无景;以疏为美,密则无态。”固也。此文人画士,心知其意,未可明诏大号以绳天下之梅也;又不可以使天下之民斫直,删密,锄正,以夭梅病梅为业以求钱也。梅之欹之疏之曲,又非蠢蠢求钱之民能以其智力为也。有以文人画士孤癖之隐明告鬻梅者,斫其正,养其旁条,删其密,夭其稚枝,锄其直,遏其生气,以求重价,而江浙之梅皆病。文人画士之祸之烈至此哉!予购三百盆,皆病者,无一完者。既泣之三日,乃誓疗之:纵之顺之,毁其盆,悉埋于地,解其棕缚;以五年为期,必复之全之。予本非文人画士,甘受诟厉,辟病梅之馆以贮之。呜呼!安得使予多暇日,又多闲田,以广贮江宁、杭州、苏州之病梅,穷予生之光阴以疗梅也哉!

记,是古代常见的一种散文体裁,用以记叙一事一物之来历,抒情发志,如《醉翁亭记》《岳阳楼记》等。《病梅馆记》是龚自珍记述其“病梅馆”的来历。作者从梅的产地写起,依次写出文士“以曲”“以欹”“以疏”为美的审美趣味如何影响梅花种植产业,导致天下梅花多被斫、被删、被锄而成病梅,对此作者痛心不已,遂买了三百盆病梅,进行疗救,最后表达了要救天下病梅的宏愿。三百盆病梅聚集在一起,规模不小,所在庭院号为“病梅馆”,实至名归。

通读完文,句句写梅,着墨于病,层次分明,文气一贯,无一字旁涉泛滥。

不过,熟悉中国文学的读者,心里明白,这只是文章的表层,文章抒发的愤懑与抱负,绝不是针对梅树的。所以,分析家们才会说出“作者托梅议政,形象地揭露和抨击了清朝封建统治者束缚人们思想,压抑,摧残人才的罪行,表达了作者要求改革政治,打破严酷的思想统治,追求个性解放的强烈愿望”这类的话(见百度百科)。这种品评,并非牵强。我们自有一种文艺创作的手法,称“托物言志”,即表面上说一种事物,实际上是抒发另一种情怀,所写之物乃成一符号或象征。如一个画家喜欢画竹子,是取其虚心有节之意,和大熊猫的喜欢竹子,绝不相同。

托物言志手法背后的思维方式,是类比思维。某物可以托某志,盖二者有所相似也。梅花凌寒而开,自来被比作才士。天下梅花被病态的对待,则好比才士处处遭到扼杀。用类比思维来进行文艺创作,可以取得两个主要审美效果,其一是象形,其二是含蓄。如中国文人喜欢吟咏描写的梅兰竹菊松柏荷花等,形态或挺拔或柔美,都是自然界常见的植物,用这些植物,来比拟看不见摸不着的人格、品性、志向,化无形为有象,使虚妄难捉之物能一目了然,这就是象形。再说含蓄,含蓄有两种用意,从审美上说,含蓄比直白更有情味,更耐得住品咂,另外有时候言论空间逼仄,很多想法无法直陈,只有迂回曲折地说,所谓“清风不识字,何故乱翻书”是也。

用类比思维进行文艺创作,可以创作出很有感染力的作品。但是,如果把类比思维用在文艺之外,则往往会产生认识上的不清和思想上的混乱。因为类比思维是一种诗性思维,可以“审美”,却不能用以“较真”。

如,要是把《病梅馆记》作为一篇阐释美学原理的理论文章看,它阐明的美学趣味则会成问题。梅树与松柏不同,松柏以挺拔峻直为美,而梅树天然具有横斜曲折之姿态,曲、欹、疏正是它的美学特征所在,所以“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”才被公然为写梅花的名句。作者为了言志,把天下“文人画士”正常的审美趣味骂了一通,那些文人画士冤不冤?

要是把《病梅馆记》作为一篇市场调查报告来读,则它没有正面评价自由市场的运行规则。梅树种植户种梅树不是为了观赏,而是为了谋利,既然删斫过的梅树可以卖更好的价格,那对梅树进行删斫,就是正常的行为。在供给与需求的关系中,供给方设法满足需求方的要求,以取得合法的经济利益,这有什么问题吗?另外,文章对梅花种植户的审美能力也有污蔑之嫌,他们可能不识字,但不一定不懂美,对不对?

要是把《病梅馆记》作为一篇指导梅花栽培技术的农科文献来读,那就更是误人不浅了。从盆景制作到果树种植,剪条斫枝都是富于技术含量的活动,不明其理,修剪不得当,盆景就没法看,果木就结不出好果子。种梅而一任其天然生长,反而是不对的。

龚自珍是政治家、是文学家,但不是美学理论家、经济学家、农业科技人员,而《病梅馆记》只能当作一篇托物言志的文学作品来读。

中国古代社会长期都是以文取士,思想家和官员,多是受到文人所受的训练,其思维方式,难免是文人式的,审美式的,泛类比化的。今天,用类比思维来认识事物,仍然很普遍。我们在认识事物和阐释道理的时候喜欢“打比方”,甚至把“比喻”作为一种论证方法。其实,用打比方来讲道理往往似是而非,比喻也不能起到论证的作用。认识事物,贵在“就事论事”“实事求是”,而类比思维恰恰是“声东击西”“模棱两可”,二者是背道而驰的。我们要真的认识事物,就不要用文学思维,不要用文学的技法。文学家,尤其要警惕自己对世界的认知的真确性。文学修辞可以很美,很复杂,可以用于艺术创造,但如果用文学修辞来阐明一种思想和主张,其结果只能是听起来很美,但经不起辩难,会令人费解,更不会具有逻辑论证的认知力量。