缅怀和感恩

——读王化时《永远的怀念》

王世勋

亲情,是人类永恒的主题。

作为一名职业编辑,一名文字工作者,这些年我读过中外许多名家回忆父亲母亲的书,卡夫卡《致父亲》、纳撒尼拉·拉胥梅耶《无法触碰的爱》、被誉为感动美国人的父爱圣经的巴兹·贝辛格的《父亲》;罗久芳的《我的父亲母亲》,回忆了曾任清华大学和中央大学校长罗家伦与夫人张维桢不平凡的一生;著名作家肖复兴的《我的父亲母亲》是一本感恩至深的散文集。

“树欲静而风不止,子欲养而亲不待。”每个人心目中都有自己的父亲母亲,都有无尽的思念和爱。

相对于这些中外名家,王化时老师的这部作品更能打动我的心。

大年三十到正月初十,王化时老师这部三十多万字的《永远的怀念——我的父亲母亲》书稿一直在我手边,我不时翻阅,其历史细节、具体人物、生活场景像一部电影,让我感慨,让我敬仰,让我留恋。

王化时今年已经是一位七十五岁的老人了,她1968年毕业于山西农业大学植物保护专业,退休前是太原一所市直中学高级化学教师,五年前一个偶然的机会,从未从事过写作的她,执笔从文,开始了这部大书的写作。

正像她在书中自序中所说的,青少年时期,要念书;后来又忙于工作、结婚生子、生活琐事;再后来退休了,又忙着照看下一代;直到子孙成人,自己才有时间动笔时,才感觉力不从心。然而,她有一个好爱人,曾在大学从教的王耀文老师,还有一个好女儿王戎,让她把看似不可能的这项伟大工程变成了现实。

写作收集资料的四五年间,老伴王耀文老师陪伴着她,多次往返万荣县档案馆、运城市档案馆等历史文献馆查阅收集资料,走访当事人;到山西省图书馆、太原市图书馆查阅当时各县县志,寻访多位有关人员,用真实的资料还原历史。

王化时的母亲三十六岁去世时,她只有七岁,一生和从事革命工作的父亲只有数次见面,细心的爱人王耀文和父亲的一次夜谈做了笔记,这个整理下来的“家庭情况”梗概,成为王化时写作的脉络,而随着自己年岁的增长,对父母的绵长思念,成为写作的无穷动力,血脉亲情成为无尽的创作源泉。

这部作品,以回忆父母从事革命工作为线索,缅怀过去眺望未来,追忆童年少年青年,感悟亲情友情乡情,条理清晰,内容真挚,情节感人。

通过写作,王化时老师,老有所乐,忘却烦恼,焕发了生命的活力,她用写作诠释了自己精彩的人生。

还原历史,不忘初心,牢记使命,砥砺前行。

列宁说,忘记历史就意味着背叛。

而这部作品,无疑是缅怀和感恩的范本,无论之于政治还是亲情,之于过去还是将来。

向王化时老师致敬。

(本文图片由作者提供)

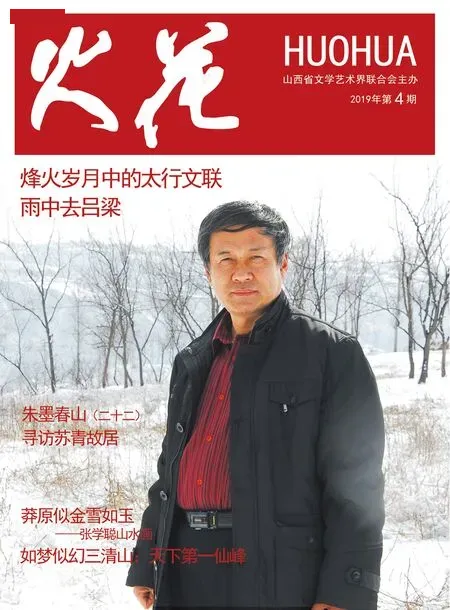

青年作家王世勋和王化时