“伴性遗传”一节的探究式教学设计

王吉文

(江苏省南京市人民中学 南京 210005)

1 教材分析

“伴性遗传”是人教版高中生物学必修2“遗传与进化”模块第2章第3节的内容,包括伴性遗传的概念、特点和在实践中的应用等内容,其中伴性遗传的概念和特点是重点内容,也是本节的难点。通常本节课的做法就是首先向学生展示伴性遗传的概念表述,然后引导学生通过红绿色盲四种婚配方式来总结归纳伴X隐性遗传的特点,再依次总结伴X显性以及伴Y遗传的特点。上述教学过程中,概念的学习是灌输式的,学生的能力难以明显提升。而且学生在归纳红绿色盲的遗传特点时,并不清楚自己为什么要学习这部分知识,学习热情和动力都会受到影响。因此,笔者将红绿色盲的四种婚配方式设计在一个家族中,通过遗传系谱图的形式展示给学生,让学生运用课堂上刚学过的知识,在解决“红绿色盲基因位置的判断”和“非亲生子女的判断”两个实际问题的活动中,“自发地”通过遗传图解分析四种婚配方式,总结归纳红绿色盲的遗传特点。在此基础上,通过让学生比较红绿色盲和白化病的遗传本质特点的差异,建构“伴性遗传”概念,同时发展科学思维能力。

2 教学目标

依据课程标准的内容要求、学业要求和学业质量标准并围绕培养学生核心素养的要求,制订了如下教学目标:

(1) 通过两种典型伴性遗传的案例学习,形成“性染色体上基因的遗传和性别相关联”的观点。

(2) 通过遗传系谱图信息加工过程,建构伴性遗传概念并总结几种伴性遗传的特点,以发展演绎推理、归纳概括等科学思维能力。

(3) 通过确定红绿色盲基因染色体位置的探究性学习,提升科学探究能力。

(4) 通过分析几种典型伴性遗传病的遗传特点,建立关注遗传病防治和预防遗传病的责任意识。

3 教学过程

笔者设计了几乎贯穿本节课始终的某家族红绿色盲遗传系谱图以及分层递进的问题串,引导学生运用演绎推理、归纳概括等方法,通过探究式学习,对系谱图中的信息进行充分的加工,判断红绿色盲基因位于哪一条染色体上,归纳概括伴X隐性、伴X显性和伴Y遗传病的特点,并建构“伴性遗传”概念。

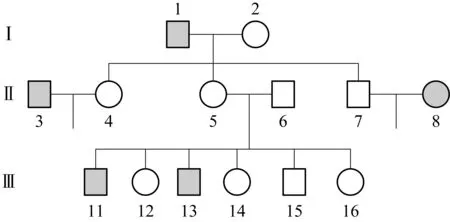

3.1 创设情境,激发探究热情 教师首先展示几幅用于红绿色盲鉴定的图片,引出红绿色盲症的基本情况。然后教师展示精心设计的某红绿色盲家族遗传系谱图的部分(图1),以此创设贯穿本节内容始终的主情境,图中I1和I2、 Ⅱ3和Ⅱ4、 Ⅱ5和Ⅱ6、 Ⅱ7和Ⅱ8其实代表了红绿色盲的四种典型的婚配方式,已知I2和Ⅱ6的父母不携带色盲基因。

图1 某红绿色盲家族遗传系谱图(部分)

然后教师提出: 控制红绿色盲的基因是显性还是隐性?红绿色盲基因最可能位于什么染色体上?通过引导学生初步分析系谱图中的信息(如: 存在父母不患病而子女存在患病的情况、男女患者的比例不均衡等),推测出红绿色盲基因最可能是位于X或Y染色体上的隐性基因。

3.2 演绎推理,探究红绿色盲基因的位置 教师展示人X和Y染色体结构对比示意图(图略),学生首先很快就能排除该基因位于Y染色体非同源部分这一可能。然后教师提出: 红绿色盲基因位于的X非同源部分还是X、 Y的同源部分?接着,教师引导学生分别作出假设: ①红绿色盲基因位于X染色体非同源区;②红绿色盲基因位于X、 Y染色体同源区。教师提出: 已知Ⅰ2和Ⅱ6的父母不携带色盲基因,我们能否通过演绎推理的方法,以遗传图解的形式将Ⅰ1和Ⅰ2理论上后代的结果和图中实际情况进行对比,来判断哪一种假设是正确的呢?随后教师指导学生分别根据两种假设,演绎推理出两种假设情况下Ⅰ1和Ⅰ2理论上后代的结果。结果学生发现,这两种假设下,后代理论上的表现型及比例是相同的,无法判断究竟哪一种假设是正确的。于是,教师继续引导学生按照同样的方式推测两种假设条件下Ⅱ5和Ⅱ6后代理论上的表现型及比例,结果学生发现: 假设2条件下推理的结果和图1所示Ⅱ5和Ⅱ6子女表现型的实际情况矛盾,于是得出结论: 红绿色盲基因位于X染色体上非同源区。

设计意图: 通过引导学生采用假说演绎法,分别在两种假设条件下,对两种婚配方式下所生子女理论上表现型和实际情况对比,让学生不仅能自主发现红绿色盲基因位于X染色体非同源区,而且能够提升演绎推理能力。

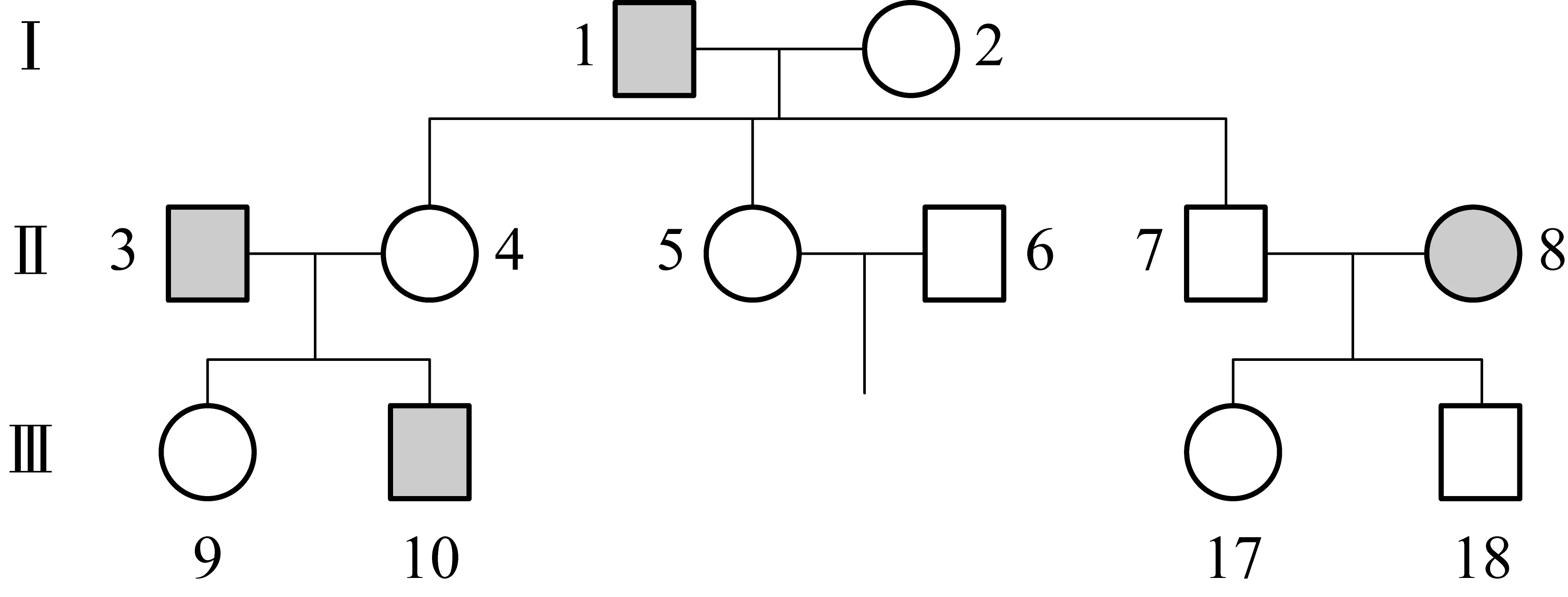

3.3 合作探究,归纳概括红绿色盲的遗传特点,建构“伴性遗传”概念 在上述过程的基础上,教师向学生展示Ⅱ3和Ⅱ4、 Ⅱ7和Ⅱ8子女表现型(图2)。然后教师提出: 第二代Ⅱ3和Ⅱ4、 Ⅱ7和Ⅱ8家庭中,他们的后代中有一个孩子不是他们亲生的,你们能找出来吗?接着教师引导学生小组合作,分析判断找出非亲生子女。

图2 某红绿色盲家族遗传系谱图(部分)

等学生找出非亲生子女是Ⅲ18后,教师展示完整而准确的遗传系谱图(图3),从而归纳总结出红绿色盲(伴X隐性遗传)的第一个特点: 母病儿必病,女病父必病。

图3 某红绿色盲家族遗传系谱图

接着,教师引导学生根据图3分析: Ⅰ1的色盲基因只能传递给儿子还是女儿?Ⅲ11和Ⅲ13的色盲基因一定来自于父亲还是母亲?于是学生能够自主归纳出红绿色盲遗传的第二个特点: 交叉隔代遗传。然后教

师提出: 白化病基因位于常染色体上,白化病遗传是否会出现“交叉遗传”以及“母病子必病、女病父必病”现象?色盲症的遗传和白化病遗传的主要区别是什么?为什么?引导学生比较两种遗传症遗传特点的差异,得出伴性遗传的概念。

设计意图: 通过小组合作寻找非亲生子女的活动,激发学生的兴趣和探究的热情,让学生在解决实际问题的过程中,领悟伴X隐性遗传的第一个特点;通过对图中信息的进一步挖掘,让学生自主发现伴X隐性遗传的第二个特点;在此基础上,通过让学生比较两种遗传症的差异,让学生真正深刻认识到伴性遗传的本质规律: 性状的遗传和性别相关联。

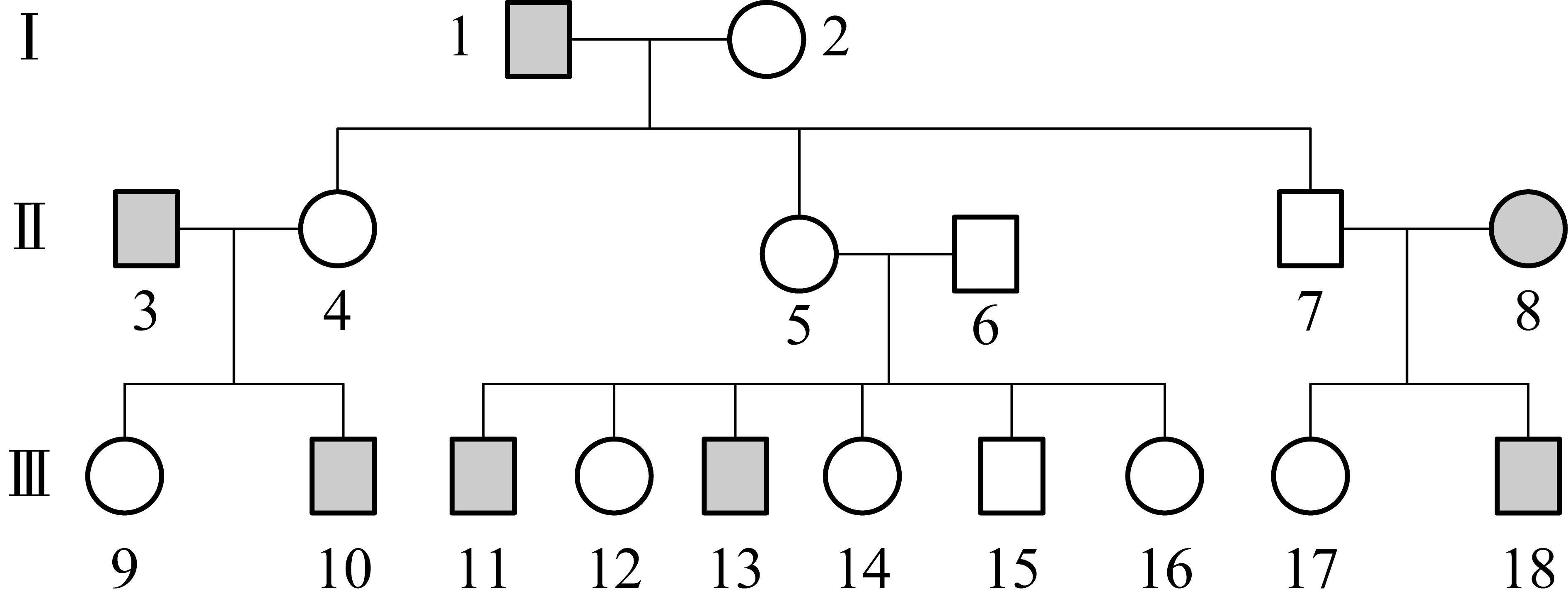

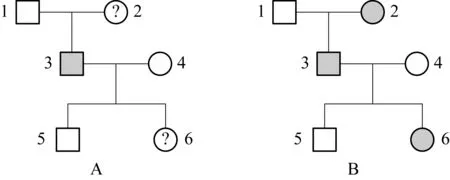

3.4 举一反三,归纳其他伴性遗传特点 在总结伴X隐性遗传特点的基础上,教师顺势提供图4A,提出: 如果3号是一种伴X显性遗传病患者,2号和6号是否一定是患者?3号和4号所生孩子中,男孩是否一定是患者?

图4 伴性遗传问题推理

通过上述问题,教师引导学生基于图4A进行分析、推理,得出图4B所示结论,总结伴X显性的遗传特点: 父病女必病,儿病母必病。然后在教师的启发下,学生就能很快总结伴Y遗传的特点。

4 教学反思

本节课中,笔者设计了包含四种红绿色盲婚配方式的家族系谱图作为主要情境贯穿始终,引导学生在小组合作、探究式等学习方式下,综合运用演绎推理、归纳概括、分析比较等方法,充分加工系谱图中所蕴含的信息探究红绿色盲基因的位置、几种典型的伴性遗传的特点和建构伴性遗传的概念,提升了学生的科学探究能力和科学思维(如演绎推理、归纳概括能力)。学生在运用刚学的知识解决实际问题尤其是在判断寻找非亲生子女的活动中,表现出极大的学习热情和探究兴趣,明显提高了学习效果。