近红外光谱法快速定量分析混合含能材料中纤维素硝酸酯的含量

赵 云, 杏若婷, 董晓燕, 崔小琴*

(1.青海大学化工学院,青海西宁 810016; 2.甘肃银光化学工业集团有限公司,甘肃白银 730900)

纤维素硝酸酯(NC)又名硝化棉,可以用作推进剂及炸药、安全气囊等配方的粘结剂,还可以用于铸装混合含能材料的粘度调节剂[1]。目前,对混合含能材料中NC含量分析采用溶剂回流化学法,但该方法分析速度慢、溶剂消耗大、成本较高。近红外光谱定量分析技术首先将样品光谱与样品组分含量关联,构建数学模型,之后通过采集待测样品光谱,通过模型可快速检测样品组分含量[2 - 3]。该方法已广泛用于农业[4]、石油[5]、食品[6 - 8]、药品[9 - 10]、混合制造等行业[11 - 15]。近红外光谱快速分析相对化学法而言,能快速获得分析结果,不使用任何溶剂、环保,可降低人力成本和材料成本。

近些年,近红外光谱快速分析已拓展到含能材料领域。如尹作柱[16]等针对火药吸收药中NC含量检测,建立了快速分析悬浮混合液中NC方法。程士超[17 - 18]等应用近红外光谱技术定量分析双基推进剂各组分含量及分散均匀性,建立了检测固体推进剂中多固体组分混合方法,得到了很好定量校正模型。富明[19]等将该技术用于端羟基聚丁二烯固体推进剂药浆中组分含量分析。温晓燕等[20]公开了一种采用近红外光谱技术检测混合炸药中三氟氯乙烯的方法。苏鹏飞[21 - 22]等采用近红外快速分析代替经典的溶剂-分离称量法,快速分析混合炸药中奥克托今等组分含量。然而,有关近红外漫反射光谱技术代替溶剂回流化学法快速分析固态混合含能材料NC组分含量未见报道。

本文建立了基于近红外漫反射光谱快速定量分析混合含能材料中NC含量的分析方法,实验所针对含能材料为固态体系,且组成与其完全不同。实验结果表明,与化学法相比,所建立的新方法稳健,精确度和准确度较好,且分析快速、高效、环保。

1 实验部分

1.1 仪器

Vertex 70傅里叶红外光谱分析仪,配备近红外积分球分析模块、样品杯、样品旋转器(德国,Bruker公司)。

1.2 样品制备与质量分数确定

1.2.1样品制备本方法收集与制备样品共228个。其中,从生产线收集样品102个(甘肃银光化学工业集团有限公司),质量分数为0.2%~1.0%。设计并制备质量分数在0.04%~1.26%浓度范围样品126个。在进行样品NC组分浓度设计时,避免与其它组分浓度之间呈强线性相关,从而防止错误信息加载模型。通过对NC组分浓度与其它组分浓度相关性统计,确保无强线性相关。统计结果显示,与其它各组分相关系数R2均小于0.06。

1.2.2采用化学法测定样品NC含量采用溶剂回流洗脱法测量所有样品中NC含量作为参考值。

1.3 近红外光谱采集与异常光谱剔除

采用积分球漫反射法直接采集固态样品近红外谱图,通过光谱残留F值判断并剔除异常光谱。在采集样品图谱时,随机采样,避免按照浓度单调增加或减小采集,从而预防温度等错误信息加载模型。每个样品重复采集三次光谱,分辨率8 cm-1,扫描次数32次,波数范围10 000~4 000 cm-1。样本近红外谱图如图1所示。通过计算每张光谱光谱残留,从而获得光谱残留F值[14],根据光谱残留F值判断光谱是否异常,当F值明显异于其它光谱时,该光谱为异常光谱,应剔除。

例如,对228个样品共684张光谱计算光谱残留F值,按照F值由大到小排序,前10个光谱数据如表1所示。很明显,前三张光谱F值明显大于其它681张光谱,因此,这三张光谱为异常光谱,应剔除。剔除异常光谱后,取样品三次光谱平均光谱作为样品代表光谱。

表1 光谱残留F值最大的10个光谱

1.4 建模用预选波段选取

由于NC组分与其它任意组分间含量值均无强线性相关。因此,即使NC光谱吸收波段与其它组分吸收波段重合,其它组分随浓度变化线性信息也不会加载NC线性模型上。因此,从NC吸收波段中选取用于建模的波段可与其它组分吸收波段重合。NC单质谱图与混合含能材料谱图的对照如图2所示。NC含量在0.04%~1.26%浓度范围,仪器对于1%浓度以下信号检测不理想,但如果将NC吸收信息加载其它组分吸收上,就可实现检测。因此,所选波数段除涵盖NC信息,还需有其它组分吸收,通过在其它组分相应光谱波段上叠加NC信息,将NC光谱信息放大。确定预选波数段(cm-1)为:8790.2~7891.5,7501.9~7478.8,7478.8~6410.4,6410.4~6098,6098~6063.24,6063.24~5970.67,5924.4~5789.4,5453.8~5322.7,5322.7~5191.6,5191.6~5002.6,5002.6~4767.3,4767.3~4709.4,4709.4~4597.6,4597.6~4535.9,4196.44~4154.01。

图1 混合含能材料样本近红外谱图Fig.1 Near infrared spectra of samples of composite energetic material

图2 NC单质谱图(a)与混合含能材料谱图(b)对照Fig.2 Comparison of the NC spectrum(a) with the composite energetic material spectrum(b)

1.5 训练集、检验集和验证集样品

将228个样品代表光谱按NC浓度从小到大排序,前两个样品纳入训练集,第三个样品纳入检验集,第四个样品纳入验证集,依此类推。最终训练集共114个样品,检验集、验证集分获57个样品。训练集样品用于建模时模型训练。检验集用于检验模型并确定最优模型。验证集用于最终模型准确性、精确性验证,以及结合训练集评估模型稳健性。

2 结果与讨论

2.1 建立PLS模型与选择最优模型

选取预选波段范围内各子波段范围与各光谱预处理方法组合,通过偏最小二乘法(PLS)建立各种模型。预处理方法包括:消除常数偏移量、减去一条直线、矢量归一化(SNV)、最小-最大归一化、多元散射校正(MSC)、一阶导数、二阶导数。从这些模型中确定4个较优模型作为推荐模型。模型参数与性能如表2所示。

表2 推荐模型RMSEP值与PRESS/维数曲线优劣性

PRESS/维数曲线较优时,随着维数增加,PRESS值单调减小,当达到最低值时,PRESS值单调增加,如图3所示。维数即加入PLS因子数。该理想曲线含义是,随维数增加,即有效因子数增加,模型获得更多有效信息,模型预测能力逐渐增加。当有效PLS因子全部加载完毕,模型预测能力达到最佳。之后的加载因子为无效因子、噪音因子,随着这些因子加入,模型预测能力逐渐降低。较劣的PRESS/维数曲线如图4所示。综合考虑,选取序号4模型为最优模型。

图3 PRESS随维数变化而变化曲线(曲线较优)Fig.3 Curve of the variation of PRESS with the dimension(optimum curve)

图4 PRESS随维数变化而变化曲线(曲线较劣)Fig.4 Curve of the variation of PRESS with the dimension(inferior curve)

2.2 方法评估

2.2.1模型稳健性采用预测标准差与定标标准差比值(SEP/SEC)评判模型稳健性,国际组织ICC、AOAC等规定SEP/SEC小于等于1.2,说明模型稳健性较好[15]。

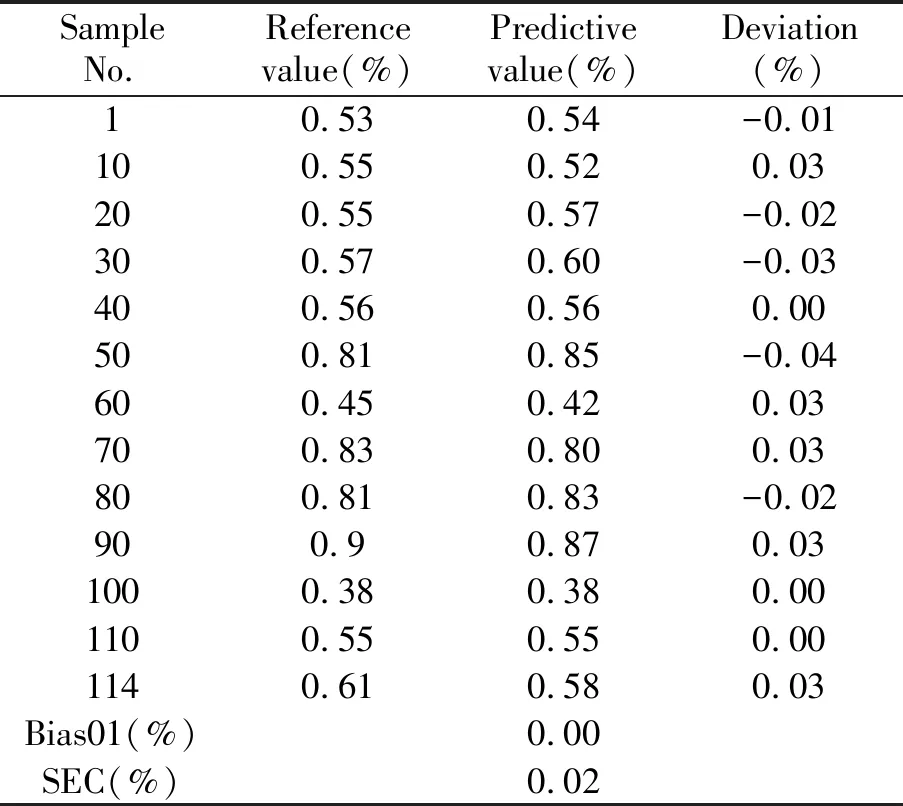

最优模型对57个验证集样品预测,部分数据如表3所示。对114个训练集样品预测,部分数据如表4所示。

表3 模型对验证集样品预测结果

表4 模型对训练集样品预测结果

从而,SEP/SEC=1,小于1.2,因此模型具很好稳健性。

2.2.2方法准确性采用配对t检验,判断本方法与化学方法测量结果是否存显著性差异。模型对验证集样品预测值与化学方法测得参考值对比如表5所示。

表5 模型对验证集样品预测值与化学方法测得参考值对比

①建立检验假设,确定检验水准

H0:两方法差异不显著,P>α;H1:两方法差异显著,P<α;双侧:α=0.05

③确定P值,做出统计推断

查表,t小于临界值t(0.05,19)=2.093,P>0.5,显然,P>α。按α=0.05水准,接受H0,差异无统计学意义,两方法无明显差异。从而,本方法在准确性上可替代化学法进行NC组分分析。

2.2.3方法精确性通过对验证集某一随机样品10次重复测量并计算标准偏差,比较新方法与化学法重复性上区别。结果如表6所示。由标准偏差可看出,新方法重复测量精确性好于化学法。因此,新方法无论准确性或精确性都能替代化学法。

表6 验证集某一随机样品NC含量10次平行测量结果

3 结论

本文采用近红外光谱技术对某含能混合材料中NC含量进行了定量检测研究,建立了快速分析混合含能材料中NC含量新方法。方法稳健;准确性上可替代化学法进行NC组分分析;随机样品重复测量表明新方法精确性更好。采用新方法对生产线产品快速分析还可加快分析周期,提高工作效率。