“平抛运动”教材及试题中的科学方法显化尝试

杨杏团 杨海英 徐晓梅

[摘 要]在高中物理“平抛运动”的教学中,在人教版教材的基础上把科学方法显现出来,值得关注。在具体教学中,应注意与试题结合,把平抛运动与斜面相结合的问题和科学方法的运用结合起来讨论。

[关键词]平抛运动;科学方法;斜面

[中图分类号] G633.7 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2019)08-0044-03

一、前言

近几年来,我国越来越关注科学方法的教育,科学方法在教学过程中也越来越富有教学性。每一种科学方法的概括,需要指出科学方法在教学上的重难点和易错点。对于科学方法的隐性教育,国际科学教育研究得到的结论是:从隐含的印象中得出的认识将是混乱不清和一堆零散的概念。隐性教育不仅在科学方法的教育上表现不佳,在理论上也缺乏坚实的基础。通过隐性教育方式来进行物理科学方法教育,在很大程度上是事倍功半的。因此,在科学教育实践中,适当的科学方法教育的显现不仅仅是教学的内容,也是教学的依据,更是表达教学逻辑的一种载体。显现化科学方法意味着需要按照科学方法的逻辑组织教学过程。基于上述观点,本文以高中物理“平抛运动”课为例,对教材及试题中的科学方法显现化做了尝试。

二、“平抛运动”教材分析

“平抛运动”这一节内容选自人教版高中物理必修2第五章第二节,是在学生学习了“运动的合成与分解”“匀速直线运动”“自由落体运动”“牛顿第二定律”等的基础上研究的一种比较典型的曲线运动,这一节的内容也是对以前所学知识点的运用。这节教材一开始定义了抛体运动和平抛运动,即以一定的速度将物体抛出,如果物体只受重力作用,这时的运动叫做抛体运动[1];抛体运动开始时的速度叫做初速度。如果初速度是水平方向的,这个运动叫做平抛运动[1]。随后研究了曲线运动的一般方法,分别讲解了平抛运动的速度和位移;最后讲述了一般的抛体运动。

物理科学方法主要是指物理学者在研究物理现象、物理问题、物理规律和构筑物理学体系的过程中所采用的途径、方法和手段。物理方法主要有观察法、实验法、等效法、理想化法等[2]。我国《普通高中物理课程标准(2017年版)》中明确指出:在教学过程中,通过实验、探究使学生认识平抛运动的规律,会用运动的合成与分解分析平抛运动,让学生体会物理学中化繁为简的研究方法。通过分析发现,平抛运动在教材中的呈现包含了很多科学研究方法,主要用到的科学方法包括:理想化物理模型、等效代替法、数学方法等。虽然教材中这些方法都有体现,但较隐性化,学生并不能很好地掌握。在教学过程中,如果能明确向学生指出科学方法的名称,揭示该方法的形式、特点及规则等,并说明其原理,就有利于学生掌握方法、掌握知识。因此,适当地将科学研究方法显现渗透到平抛运动教学中,通过调研平抛运动的重点、考点和热点问题,加入平抛运动与斜面的实例,并对其中的方法进行论述,可以使教学取得事半功倍的效果。

三、“平抛运动”中的科学方法显现化

“平抛运动”中的科學方法显现化主要从两方面进行,一方面是显现化教材中平抛运动章节包含的物理方法;另一方面是对试题中涉及平抛运动与斜面的实例做一些分析,显现其中运用到的科学方法。

(一)“平抛运动”教材中的科学方法

1.理想化物理模型的运用

教材一开始在引出抛体运动和平抛运动时就隐含了理想化模型的思想。为了使学习者更快地接收到这一方法,在概念定义中强调物体做平抛运动的条件是在忽略空气阻力的情况下。自然条件下物体在下落过程中都要受到空气阻力的影响,因此,平抛运动的定义中就体现了理想化物理模型的科学方法。另外,引导学生得出平抛运动的物体可以看成一个质点也是要提示学生注意这里面运用了理想物理模型。

2.等效代替法的运用

等效替代法也称转化法,是在效果相同的前提下对研究对象、物理条件、物理过程进行的等价替换,将复杂的陌生问题转化成简单的熟悉问题[3]。等效替代法是科学研究中常用的思维方法之一,是一种迅速解决物理问题的有效方法。因平抛运动的轨迹是曲线,曲线一般都不好研究,考虑到直线运动的易操作性,就容易想到把平抛运动分解成两个或多个的直线运动,从而使要研究的问题简单化。这种化曲为直的等效代替方法,也是物理学中常用的方法。

3.数学方法的运用

物理和数学是紧密联系在一起的,数学方法也是研究物理问题的重要方法,运用数学知识解决物理问题的能力是高考要求的基本能力之一,在“平抛运动”这一节中就有两个推论是运用了数学方法。

(二)“平抛运动”试题中的科学方法显现化

前面也已经提到过平抛运动与斜面相结合的应用是一个重要的考点与热点,而很多高中生学习到此内容时往往不能明确此类题的解答是分解速度还是位移,最主要原因是没有掌握解此类问题的解答方法。

需要说明的是文中物体运动的起点和落点分别指的是物体的初始状态和终了状态。

1.物体的起点在斜面外,落点在斜面上

此类问题一般需要分解速度,可构造速度三角形。通过大量分析发现这类题经常要求物体飞行的时间或者求抛出的初速度。下面就结合例题说明为什么要分解速度。

【例1】如图2,以[v0]=9.8m/s的水平初速度抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角为30°的斜面上,求物体的飞行时间。

解题思路:由于本题属于物体的起点在斜面外,而落点在斜面上的类型,所以解答本题有速度分解这一步。结合题目我们可以得到以下解题步骤。

解题方法:理想物理模型、等效替代法(分解速度)、数学方法。解题过程中先把物体看成质点,物体在运动过程中只受到重力作用,在撞击位置用运动的合成与分解对速度进行分解,结合数学方法求物体的飞行时间。

【例2】如图3,在倾角为37°的斜面底端的正上方H处,平抛一小球,该小球垂直打在斜面上的一点,求小球抛出时的初速度。

解题思路:由题意可以看到本题也属于抛出点在斜面外,而落点在斜面上的类型,所以也需要进行速度分解。但本题单分解速度是不够的,学习者要学会充分运用已知条件。本题的已知条件为H,那就应该想办法运用已知条件列等式。

解题方法:理想物理模型、等效替代法(分解速度)、数学方法。从把物体看成质点,运动过程中只受重力作用方面来体现理想物理模型,根据运动的合成与分解来分解速度体现等效替代思想,根据数形结合以及三角函数来显化数学方法。

2.物体的起点和落点均在斜面上

其实,此类问题最典型的特征就是位移与水平方向的夹角即为斜面的倾角。根据这一特点可知解题关键的一步是分解位移。是否要分解速度则需要视情况而定。

【例3】如图4,从倾角为θ的斜面上的A点,以初速度v0,沿水平方向抛出一个小球,落在斜面上B点。求小球落到B点的速度及A、B间的距离。

解题思路:这种抛点和落点都在斜面上的题,前面提到过,需要进行位移分解。

解题方法:理想物理模型、等效替代法(分解位移)、数学方法。题目要求A、B两点间的距离,通过对位移的分解及数形结合解题,从中显化科学方法。

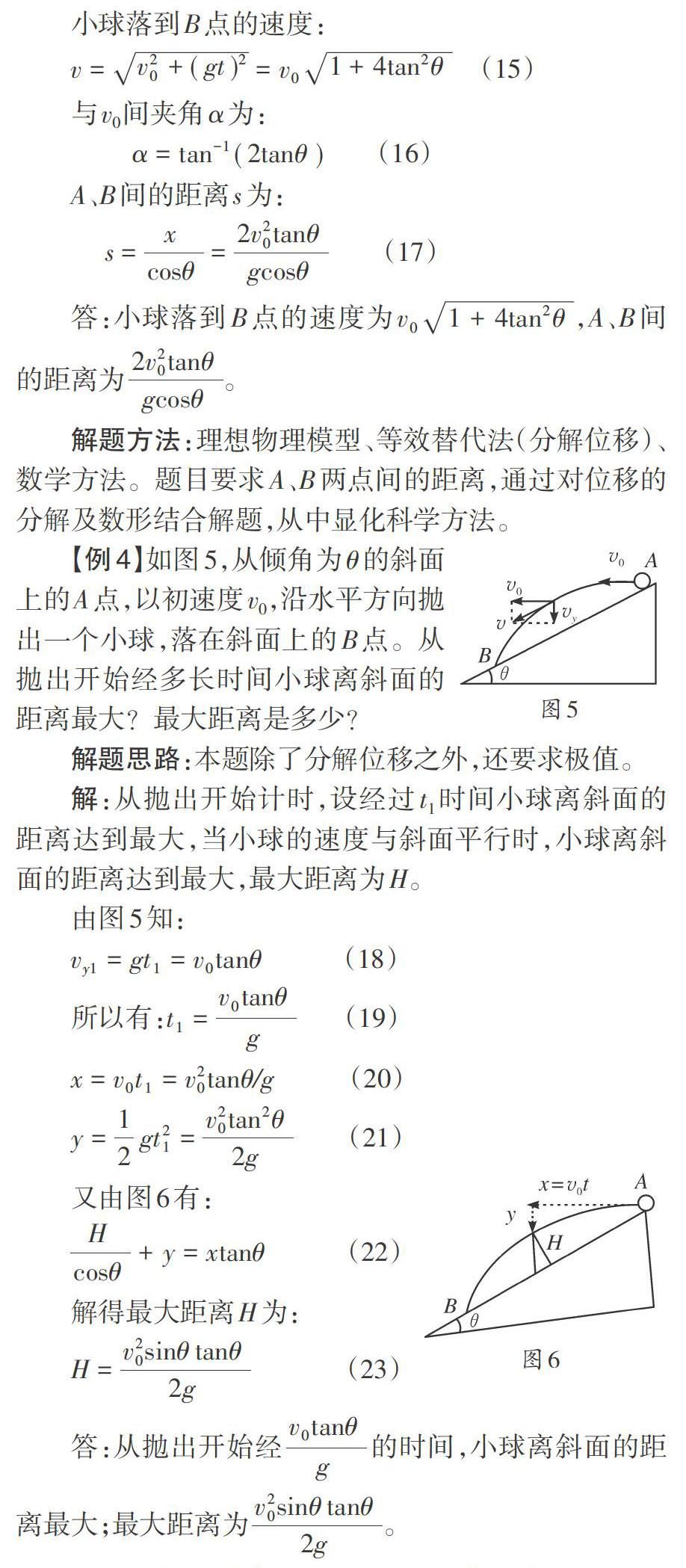

【例4】如图5,从倾角为θ的斜面上的A点,以初速度v0,沿水平方向抛出一个小球,落在斜面上的B点。从抛出开始经多长时间小球离斜面的距离最大?最大距离是多少?

解题思路:本题除了分解位移之外,还要求极值。

解:从抛出开始计时,设经过t1时间小球离斜面的距离达到最大,当小球的速度与斜面平行时,小球离斜面的距离达到最大,最大距离为H。

解题方法:理想物理模型、等效替代法(分解速度和位移)、数学方法。对平抛运动的学习一定有理想物理模型的思想,该题对速度、位移都进行分解,体现等效替代的思想,再结合数学方法求解出最大距离。

四、总结

教师在教学过程中,适当进行科学方法显现化教育,对培养学生的科学态度,提升学生的科学素养是很有帮助的。因此,在进行科学方法显现教育时,教师要注重方法的引导,以拓展學生的思维能力,同时还要结合典型例题让学生学习。

(一)重视方法的引导

方法引导在任何一门学科教学中是必不可少的。特别是对中学生来说,他们需要在方法上进行思维引导。如果教师在必要的时候没有给学生方法上的引导,而单纯地只以题海战术让学生掌握一个知识点,那么这样的教学往往是低效的。因此,教师在教学过程中应重视科学方法的引导,让学生真正学会物理,弄懂物理。

(二)提升学生的思维能力

平抛运动属于曲线运动的范围,而学生在学习曲线运动之前对直线运动已经了解了一些,这个时候再学习曲线运动,就应该让学生打开自己的思维,充分想象该如何解决曲线运动问题,它们与前面的直线运动有什么联系,最终通过二者的联系发现曲线运动不过是多个直线运动的合成而已,进而熟练掌握等效替代法。

(三)结合典型例题让学生理论联系实际

每一种类型的例题下面有相关的方法,同时每个方法论下面也有相应的典型例题。在每个例题里又有相应的解题思路和解题步骤。科学方法的显现化,从隐含到显现是物理科学方法教育方式的重要尝试,目前还可以在此方面做进一步的研究,把物理教学中涉及的更多科学方法显现化。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 人民教育出版社,课程教材研究所,物理课程教材研究开发中心.普通高中课程标准实验教科书·物理(必修2)[M].北京:人民教育出版社,2010.

[2] 孟德飞.科学方法教育在平抛运动教学中的实践探讨[J].物理教学探讨,2010 (5):70-72.

[3] 王晶莹. 中学物理课程与教学导论[M]. 北京:科学出版社,2014.

(责任编辑 易志毅)