王祯《农书》中的织造机械问疑

刘安定

(1.武汉纺织大学 服装学院,湖北 武汉 430073;2.湖北省非物质文化遗产研究中心,湖北 武汉 430073)

元代王祯(1271—1368年)所著《农书》全书约13万字,插图310幅,可谓中国古代农书中前所未有、篇幅最大的一部综合性农书,其中织纴门、纩絮门、麻苎门分别介绍了当时的丝、棉、麻纺织工具。明代徐光启《农政全书》中对织机形制的描述几乎全部来源于王祯《农书》,可见其影响之深远。然而,王祯《农书》中对于当时织造机械的描述却非常简单和模糊,此外在织机结构上还有一些错误。因此,笔者认为,对王祯《农书》中织造机械进行适当的问疑很有必要,可以理清以往对中国古代织机发展认识的错误之处,还原中国古代织机发展的本原。

1 织机起源与发展的问疑

织机起源问题是纺织史学界所讨论的重要课题之一,几乎所有纺织史方向的专著或教材都无法回避这一问题。王祯《农书》中将各种类型的织机起源均归功于某一具体人物,具有典型的英雄史观,显然这种观点与织机发展的历史不符,可信度较低。

1.1 对织造机械发明权归于历史名人的问疑

王祯《农书》中明确将丝麻织机的发明权归于嫘祖和伯余。“织丝具也。按黄帝元妃西陵氏,曰嫘祖,始劝蚕稼。” “伯余之初作布也,伯余,黄帝臣也。”[1]由此可知,王祯认为,丝、麻织机分别由嫘祖和伯余发明创造。然而,从纺织品考古的证据来看,却并非如此。丝织方面,嫘祖所处的时代为中国新石器晚期,大约在公元前3000—公元前2500年之间。而1983年,中国的考古工作者在河南荥阳青台村仰韶文化遗址第142号、164号墓瓮棺中,也发现有用来裹尸的炭化丝织物,其年代为公元前3600—公元前3000年[2]。这一证据充分说明了丝织品早在嫘祖所处时代之前就已经出现,其织造机械的发明则更早。其实,早在1926年,中国考古学家李济(1896—1979年)在山西省夏县西阴村仰韶文化(距今约5 000~7 000年)遗址中就发现了半个人工割裂过的蚕茧。虽然无法确定这一蚕茧是用于丝织,但至少说明仰韶文化时期的原始人就已开始对丝织原料蚕茧进行探索,丝织技术的产生与这种探索有着密切联系。从麻织方面看,1981年郑州青台遗址出土的粘附在红陶片上的苎麻和大麻布纹,距今约5 500年。这充分说明了在伯余所处时代之前,麻织物就已经出现,则织麻机械由伯余发明的结论就不足为信了。

《农书》中将丝织和麻织技术的起源分别归于嫘祖和伯余,究其根源,中国古代文人向来就有将发明创造权归功于名人名士的风俗。例如,传说中指南车、识天象、造宫室等的发明权就归于黄帝,而炎帝则发明了农耕和医药技术。因此,将丝织和麻织工具的发明权最终归于华夏民族的老祖母嫘祖和老贤臣伯余则不足为奇。但显然,这种将重要织造机械发明权归于名人名仕的现象缺乏可信度,只能算作是对祖先崇拜的体现。

1.2 对丝织机发展规律的问疑

王祯《农书》中给出了丝织机械由简到繁,再由繁到简的发展规律,认为丝织机自汉代以后开始越来越简易。如书中引用《傅子》曰:“旧机五十综者五十蹑,六十综者六十蹑。马生者,天下之名巧也,患其遗日丧功,乃易以十二蹑。今红女织缯,惟用二蹑,又为简要。凡人之衣被于身者,皆其所自出也。”[1]对于这一观点笔者存有疑问,不能完全苟同。从文献资料来看,明代宋应星《天工开物》中对丝织花楼织机描述为:“凡花机通身长一丈六尺,隆起花楼,中托衢盘,下垂衢脚(水磨竹棍为之,计一千八百根)……”[3]从织机结构来看,比起汉代巨鹿陈宝光家用一百二十蹑,并且是一综一蹑的织造散花绫的绫机,明代丝织花楼丝机已简化很多,相比三国时马钧改为十二蹑的绫机也有很大进步[4];虽然织机的织造部简化很多,只用二综二蹑,但提花部却采用了花本提花,衢脚达到一千八百根,织机整体的复杂性要远高于前代;从纺织品考古来看,元明时期的丝织技术已经非常发达,其丝绸实物在北京故宫博物院尚有大批保存,这些织物的纹样结构非常复杂,大多数应为花楼织机织就,并非简单的织机所能完成。

事实上,中国古代丝织机的发展呈现出双轨发展状态,即其发展呈二维发展路径:①平民化发展路径,以织平纹为主;②贵族化发展路径,以提花织机为主[5]。丝织机的平民化发展路径要求的织机类型是可快速织出结实而耐用的平纹织物织机;贵族化发展路径要求提花工艺不断发展,织机也越来越复杂。因此,平民化织机发展路径是由简至繁,再由繁至简,而贵族化织机的发展路径则是由简到繁。由此可知,一方面,王祯认为丝织机结构由简到繁,再由繁到简的发展规律与平民织机发展规律的巧合,从总结过程上看是比较片面的;另一方面,如果仅从织手操作的过程上理解,花楼织机的织造部确实在逐渐简化,由汉代的一百二十蹑简化为二蹑(织地纹),但从提花部来看,将硬质的综框转化为软质的花本,并且增加一名提花工,其复杂性明显增大。因此,对丝织机结构发展规律的总结应该从贵族化与平民化发展两条路径展开,不能单维度、简单地仅从织部分析。

2 织机形制的问疑

2.1 丝织机形制的问疑

王祯《农书》中明确提及的丝织机是多综多蹑织机。此外,虽然没有提及花楼织机,但根据“今红女织缯,惟用二蹑,又为简要”推测这种织机应该为花楼织机。“缯”是对古代丝织物的总称。如果是纱或绢这类素织物,采用二综二蹑的平纹织机是可以实现的。显然,王祯对于缯的含义不甚了解。丝织物中还包括复杂纹样品种,如缎、锦、绸等。这些复杂纹样的织物是很难在平纹织机上织成的,即使采用挑花技术亦如此。因此,王祯所提的二蹑织机应为花楼织机。

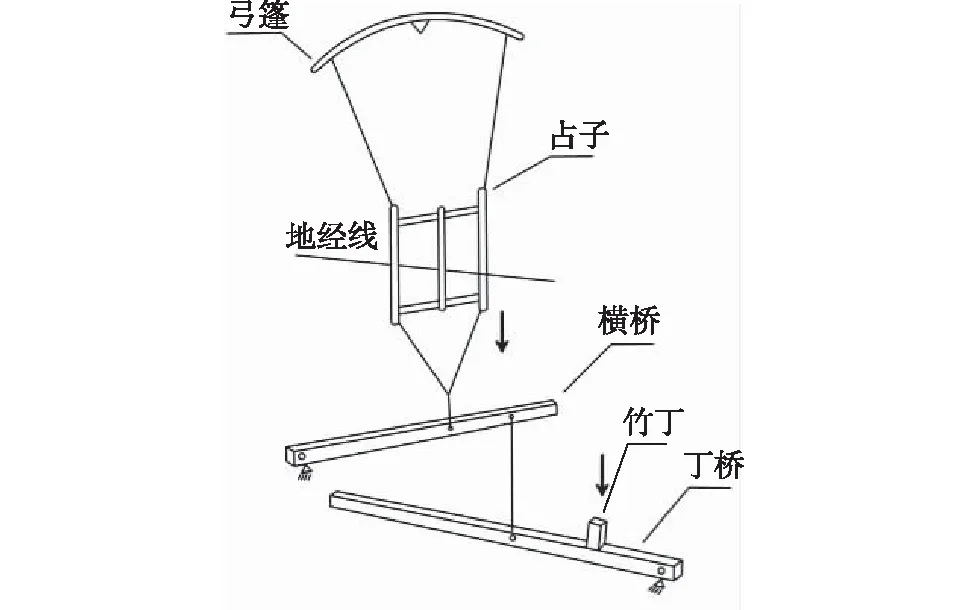

2.1.1多综多蹑织机的结构 据王祯《农书》所言,旧时丝绸织机为多综多蹑,有五十综五十蹑的织机,也有六十综六十蹑的织机。其实,这种多综多蹑织机早在晋代葛洪《西京杂记》中就已提及,汉初陈宝光妻用一百二十蹑的织机织造散绫花[6]。这虽不能证明在汉代就已经出现多综多蹑织机,但无疑证明了这种织机最迟在葛洪(公元284—364年)所处的晋代(公元266—420年)就已经存在。目前,这种织机在织造蜀锦、云锦、宋锦时还有使用,然而在现有的中国古代资料中并没有发现多综多蹑织机,直到20世纪80年代,四川省纺织研究所在成都市双流县发现了多综多蹑织机的原型——丁桥织机,具体如图1所示[7]。

由丁桥织机的结构可知,织手前方专管地经运动的综框称为“占子”,具体如图2所示。“占子”后方专管纹经运动的花综则为“范子”,具体如图3所示。“占子”随地组织变化,有2~8片不等;而“范子”的数量,据四川省纺织研究所实验所得,最多不能超过70片,绝非《西京杂记》中所言的120片。“占子”是下开口,地经线穿入线综的下口,当脚向下踏动丁桥上的竹丁时,横桥通过麻绳从而带动“占子”下降,向下形成一个织地纹的开口。“占子”的本质是利用弓篷弹性来完成地经线的向下开口和形状复原;花综则是上开口装置,纹经线穿入线综的上口,木雕的一端和“范子”相连,另一端和丁桥相连,产生杠杆作用,当踏下丁桥上的竹丁时,“范子”则被提起。“范子”的本质是利用杠杆原理完成纹经线的向上开口和形状复原。由此可知,复杂的丝绸纹样是通过“占子”和“范子”的相互配合完成地纹和花纹的织造。

图1 丁桥织机的结构 Fig.1 Structure diagram of Dingqiao loom

图2 “占子”的开口机制 Fig.2 Opening mechanism of "zhanzi"

图3 “范子”的开口机制 Fig.3 Opening mechanism of "fanzi"

2.1.2花楼织机的结构 花楼织机采用束综提花技术,将硬质的综框和踏板用软质花本代替,可以突破综框和踏板数量的限制,使所织花纹单元在经纬两个方向更大,且花纹也更加生动、细腻。然而,花楼织机由于采用束综提花技术,至少需要一名织手和一个提花匠才能操作,强调合作性。南宋《耕织图》中的小花楼织机如图4所示。由图4可看出,右侧花楼织机由3个人操作,一人坐在花楼上挽花,一人负责引纬、打纬,一人负责传递信息,并检查织造的情况[8]。花楼织机的关键在于花本,花本的本质是预先编挑织好的提花纹样,将花本与经线联结在一起。提花匠通过拽拉提花绳引起花本经线的提升,从而控制织机上经纱的起落。花楼织机最大的好处在于祖本(最初挑织的花本)可以通过花本复制,形成众多子本,运用到不同的织机上,完成织物的标准化生产。

图4 南宋《耕织图》中的小花楼织机Fig.4 Small Chinese draw loom from Ploughing-Weaving Picture in the Southern Song Dynasty

2.2 麻织机形制的问疑

王祯《农书》之《麻苎门》,其布机(织麻布所用的织机)条目中并没有对麻织机的形制进行过任何说明,仅仅引用《淮南子》曰:“伯余之初作布也,伯余,黄帝臣也。緂麻索缕,手经指挂。后世为之机杼,幅疋广长、疏密之制存焉。农家春秋绩织,最为要具。”[1]但书中配了一幅布织机的插图,具体如图5所示。从图5中大致可以看出布机的形制,虽然布机结构画得并不科学,且图中没有画出综框,但在织匠脚下明显有两块踏板。因此,这种织机的形制有单动式双综双蹑织机和互动式双综双蹑织机两种可能。单动式双综双蹑织机在明代《便民图纂》中可见到,同时,现存的缂丝织机也是此类型织机[5]。图6为南宋梁楷《蚕织图》中的织机。图6中的织机结构明显要比王祯《农书》中描绘的详细得多。笔者根据《农书》和《蚕织图》中的布机绘制出其提综示意图,具体如图7所示。由于该织机的提花部分由两根踏板、两片综框组成,并且两个综框之间并没有联系,所以被称为单动式双综双蹑织机。

图5 《农书》中的布机 Fig.5 Cloth machine from Agricultural Book

图6 南宋梁楷《蚕织图》中的单动式双综双蹑织机Fig.6 Double-heald and double-treadle loom with independent structure from Silkworm Weaving Picture of LIANG Kai in the Southern Song Dynasty

图7 《农书》中的布机提综示意Fig.7 Sketch map of cloth machine in Agricultural Book

互动式双综双蹑织机如图8所示。图8中的织机也有两片综框、两根踏板,其中一片综框控制奇数经纱层,另一片则控制偶数经纱层,通过杠杆两端的一根绳子将两片综框上端连接在一起;同时在两片综框的下端通过绳子分别与两根踏板相连。当踏下一根踏板时,与其相连的综框下降,综框控制的经纱层就会随之下降;而另一片综框在杠杆的作用下则被提升起来,该综框控制的经纱层也随之上升,形成一个大的织口。当踏动另一根踏板时,综框运作原理相同,来回踏动踏板正好也完成经纱的换层。本质上,这种提综方式就是利用杠杆原理使两层经纱分别朝相反的方向牵伸,形成更大的织口,方便打纬。

图8 《蚕桑萃编》中的互动式双综双蹑织机 Fig.8 Interactive double-heald double-treadle loom from Collection of Important Essays on Sericulture

笔者认为王祯《农书》中布机的形制应该是单动式双综双蹑织机。从时间上看,单动式双综双蹑织机早在南宋时期就已经出现,南宋梁楷《蚕织图》中的相关织机图就是例证;而互动式双综双蹑织机在欧洲12—13世纪已十分流行,在13世纪东西方文化交流后,中国才出现互动式双综双蹑织机,其图像直到清代《蚕桑萃编》中才出现。单动式双综双蹑织机在全国各地的博物馆均可见到实物,现存的缂丝织机是其典型的例证;而互动式双综双蹑织机在全国各博物馆的实物遗存中却很难找到。这也充分说明了单动式双综双蹑织机是中国古代双综双蹑织机的主流机型。

2.3 棉织机形制的问疑

王祯《农书》中关于棉织机的描述只有简单的“织纴机杼,并与布同”8个字,但这8个字却明确指出了棉织机的形制与麻织机相同。然而,元代(公元1271—1368年)陶宗仪(公元1329—约1412年)《南村辍耕录》中所言:“国初时,有妪黄婆者,从崖州来,乃教以作造杆弹纺织之具,至于错纱配色,综线挈花,各有其法,以故织成被褥、带、帨,其上折枝、团凤、棋局、字样,粲然若写。未几,妪卒,莫不感恩洒泣而共葬之;又为立祠,岁时享之,越三十年,祠毁,乡人赵愚轩重立。今祠复毁,无人为之创建。道婆之名,日渐泯灭无闻矣。”[9]由此可知,元代黄道婆将棉纺织技术从崖州传播到了上海松江地区。当时还出现了提花棉织物,则花楼织机是否运用到棉织物上就成为需要考证的问题。如果将花楼织机运用到棉织物上,则可实现“错纱配色,综线挈花”工艺。所谓“错纱配色”是指通过提花技术,运用彩色纬线织就图案;而就“综线”“挈花”两个词的意思而言,即利用束综提花装置,织造大提花织物[10]。这显然与王祯《农书》中“织纴机杼,并与布同”的说法相矛盾。

通过实地考察上海乌泥泾传统棉纺织技艺,以及对相关历史文献的分析,笔者认为黄道婆在经纬纱线上是通过改进丝织器具使其达到棉纱“错纱配色”的要求;而在织造器具上则采用布机,并灵活运用海南黎族的挑花技术实现“综线挈花”。究其缘由,首先,黄道婆纪念馆并未展示花楼织机,只有传统的棉织机实物,具体如图9所示。由此推断,花楼织机并未运用在棉纺织业。其次,黄道婆的民籍身份使其根本无法通过当时的官营或私营织造工场掌握花楼织机的操作流程[2]。再次,根据上海乌泥泾家庭棉纺织业所产生的经济效应可知,学习使用黄道婆的棉纺织技术能快速致富,因而“人既受教,竞相作为”,由此说明从事棉纺织业的器具成本不会太高,否则上海乌泥泾的老百姓也不可能“竞相作为”。最后,在中国古代棉纺织史上从来没有出现过任何形式的棉纺织业手工工场(包括官营和民营),同时,棉纺织技术传播至上海松江地区后,一直也是以农村副业的形式存在。因此,作为家庭手工业的棉纺织业,必然会遵循“器简技高”的发展路线。

图9 黄道婆纪念馆中的传统棉织 Fig.9 Traditional cotton loom in the Memorial Hall of HUANG Daopo

3 造成《农书》中众多织机疑问的主要原因

《农书》中对纺织机械的认识存在着一些问题,也因此一定程度上影响了王祯在中国农业科技史上的地位。然而,学术需要追根究底,探寻造成这些疑问的原因。笔者认为,主要是由王祯的身份与其所处时代两方面因素造成。

3.1 王祯儒家学者身份的影响

王祯本质上属于儒家学者,其儒友信州教授戴表元《王伯善农书序》曰:“丙申岁(1296年),客宣城县(今属安徽),闻旌德宰王君伯善,儒者也,而旌德治。”[11]由此可知,王祯不仅是儒家学者,而且已入世为官。一方面,王祯撰写《农书》的目的是让亲理民事的官员管理好百姓,但这却限制了其内容的实证性。正如王祯在其自序中所言:“祯不揆愚陋,搜辑旧闻,为集三十有七,为目二百有七十。呜呼备矣!躬任民事者,倘有取于斯欤!”[1]此处明确指出,王祯《农书》为搜集旧有资料编撰而成。明代徐光启《农政全书》中关于作物的栽培部分,在近80种的作物项下写有“玄扈先生曰”的注文或专文[12],甚至做过作物栽培实验,与之相比,《农书》显然要逊色不少。另一方面,儒家理想的阶级排序为士、农、工、商,王祯也无法跳出其窠臼。因此,王祯《农书》中有关织机的部分几乎为撮抄前人的研究成果。如丝织机的操作方法摘抄于王逸《机赋》,织麻的方法摘抄行台监察御史詹云卿的织布之法等。笔者认为,正是由于王祯对于“工”这一阶层的重视程度远不及“农”,从而主观上导致《农书》中织机形制疑问的产生,甚至出现织机插图的错误现象。

3.2 宋代《耕织图》广泛流传的影响

从中国古代织机发展的状况来看,晚唐时期花楼织机就已经出现[13],宋代的花楼织机已发展得相当完整[14]。一方面,通过对历代《耕织图》中织机的比较分析,不难发现南宋《耕织图》中的织机是元、明、清各代《耕织图》的祖本,其后的织机几乎没有多大变化,这也从侧面反映了宋元之际织机的结构已经基本定型。另一方面,元代自上而下都非常注重农业生产,《耕织图》的颁布可谓盛矣,朝廷很重视耕织方面的宣传[15]。如元代延祐四年(1317年),赵孟頫《题耕织图二十四首奉懿旨撰》也充分反映了这一重农重织的风尚。由此,笔者大胆推测,当时制作织机的工匠对于织机结构应该非常清楚,因此王祯在《农书》中不必再对织机结构进行深入描述,从而客观上造成目前的一些疑问。

4 结语

文中对王祯《农书》中的织机进行问疑。

1)对织机的发明权归于名人名士的现象给予了否定,认为织机的发明创造是一个漫长的过程,融合了古代众多不知名工匠集体智慧的结晶。

2)对古代织机发展路径的总结应从贵族化与平民化两条路径展开。从平民化织机发展路径上看,织机是由简至繁,再由繁至简;而贵族化织机发展路径则是由简至繁的发展规律。从织机系统上看,花楼织机织造部的结构相比多综多蹑织机要简化很多,但在提花部却变得很复杂,不仅体现在结构上,而且在操作上更加强调多人的协同作业。因此,王祯《农书》中简单地将织机的发展归纳为由繁到简是不合适的。

3)对《农书》中丝、麻织机的形制进行必要的探讨。在元代,丝织机的主要机型为多综多蹑织机和花楼织机,麻、棉织机的主要机型则为单动式双综双蹑织机。

4)将《农书》中织机描述的错误归因于王祯的身份与其所处时代。一方面,王祯的儒家学者身份限制了其对织机结构描述的实证性;另一方面,《耕织图》的广泛传播极可能也是造成《农书》描述过于简略的重要原因之一。