张晓刚的“去图像化”与重返“幼年经验”

支宇

2018年9月7日起,中国当代艺术家张晓刚在位于纽约曼哈顿切尔西区的佩斯画廊(Pace Gallery)展出了一批最新作品。在这批完成于2018年的综合材料系列作品中,有一张名为《关于睡眠4号》的综合材料作品(纸本油画、报纸拼贴,137×120cm,2018)引起了中外批评家们的普遍关注。在由不规则边沿线围合而成的画面上,一个青年男子正陷入于深度的昏睡状态中。张晓刚只画下了青年男子闭目沉睡的头像,并将它放置在混沌不清的抽象背景当中——这显然延续了艺术家最具有代表性的视觉语汇。画面中,这个“闭目沉睡的人”的形象不仅仅是一件单独的艺术作品,而且是一个象征之物。在张晓刚这里,闭上眼睛的目的显然并不是真的要沉沉睡去,而是另有深意。从欧洲当代激进哲学的思想视野看,2010年以来的“睡眠系列”以及此前在“失忆与记忆”系列中已经出现了的闭目沉睡者无意中透露出张晓刚的艺术观念及其艺术创作的图像——话语逻辑,那就是通过系统而全面地“去图像化”手段来远离中国当代文化的视觉规训,并在执拗的追思与回忆中不断重返孩童时期的“幼年经验”,其艺术的终极目的在于对当代艺术审美知觉进行一次又一次的全新的感性的分享与分配。

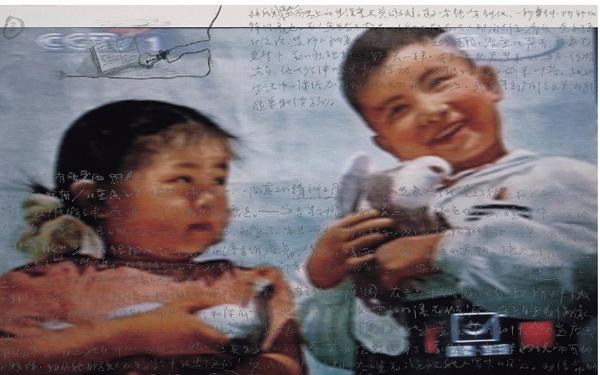

《描述:2007 年8 月2 日,阅读笔记波特莱尔< 恶之花> 片段》张晓刚彩色照片、白色签字笔51×76cm 2007 年

一

法国思想家阿兰·巴迪欧(Alain Badiou,1937—)认为:“要在当前时代的图像中前进,很大程度上就是要抓住没有被图像化的东西。当前的当前没有图像。必须去图像化,去想象化。”“现实”(也就是当前)与“图像”之间存在着不可逾越的鸿沟。

回顾张晓刚早期的艺术生涯,我们可以发现,在四川美术学院读书期间,他从来就没有在心底深处认同作为中国新时期艺术开端的“知青美术”和“乡土写实主义绘画”。他无意识深处一直蛰伏着我们称之为“去图像化”的艺术观念,他的毕业创作“草原组画”也由于与写实主义话语相去甚远而在毕业过程中几经曲折。站在今天这个历史的回顾点上看,“草原组画”已经提前预示了张晓刚的艺术感觉与表现语式:远离流行的乡土写实图像,走一条忠实于自己个人审美知觉并重建“纯粹当前”的独特道路。正是因为张晓刚对流行审美趣味所采取的“去图像化”创作手法,一方面具有极大的风险,另一方面也具有很光明的未来。其实上,所有的艺术创新都是这样,都来自于巴迪欧所说的“去图像化”:只有抓住了“当前的当前”,艺术家才能在每个时代通行的图像化感知束缚的围困中开辟出自己独立的艺术道路。后来的艺术事实也说明了这一点。张晓刚“去图像化”的艺术逻辑的确让他在中国当代视觉艺术发展的每一个关口都牢牢地抓住了那些“没有被图像化的东西”、“纯粹的当前”或“当前的当前”,这不断地给他的艺术创作注入着澎湃的动能。

《描述:2007 年8 月3 日,閱读笔记< 深深的忧郁>< 双重屋子>》张晓刚彩色照片、白色签字笔51×76cm 2007 年

当中国社会进一步演进为商业文化占据主导性位置的消费社会形态的时候,张晓刚“去图像化”艺术姿态立即将锋芒指向了大众传媒与流行性图像。这体现在1990年代以后张晓刚绘画艺术对照片与影像或直接或间接的运用中。张晓刚对家庭照片或电视画面的挪用当然与“荧屏时代”中国日常生活的“视觉化”和“图像化”进程密切相关。1992年,张晓刚对照片的运用很快从直接过渡到间接,过渡到修改照片的“类照片”阶段。“血缘—大家庭”系列作品最具有代表性,也更充分地体现了张晓刚“去图像化”的创作原则。从视觉资源的来历看,这些作品仿佛同样是对既有图片的直接挪用。但从深处看,张晓刚不过将这些历史照片当作一种视觉创造的素材而已,真正为艺术作品注入价值的,其实是他不断修改照片和改写照片的“去图像化”工作。这里特别值得讨论的是从2005以后的“描述系列”,张晓刚看似更为大胆地大规模直接运用照片与影像,其实不然,他不过是在更为彻底地实践着“去图像化”的艺术实践。张晓刚用照相机对着书、电视节目或历史图片进行翻拍,然后在失焦后的模糊图像上再次用文字性的书写痕迹将它们覆盖。在有些作品上,张晓刚抄上自己的日记。而在另一些作品,他抄上他喜欢的作家小说中的一个段落,或者音乐家的一段乐谱。在图像与文字之间,张晓刚没有厚此薄彼,他对图像的警惕与不信任并没有让他一头扎入文字文本的所指语义世界而不能自拔。也就是说,张晓刚在这里,去图像化与去文本化其实在同步运行。张晓刚一生热爱文学、阅读和写作,但文字在这里与其说是作为超越形式的终极所指而存在,还不如说它们存在的目的在于能够满足艺术家对于书写过程与文字铺满照片的那种形式感的兴趣。显然,张晓刚用“去图像化”告诉我们,只有面对“当前的当前”,我们才能在没有图像化的场域里自由感知、重新想象,并最终创造出具有知觉革命性的视觉文本与图像体系。

《黑沙发》张晓刚布面油画120×150cm 2016 年

二

2017年,张晓刚回母校做了题为“灵魂上的影子”的讲座,特别回顾了《生生息息之爱》(1988)和《忘川》(1989)两件作品。其中《忘川》是寓言式的作品,借用一个中外皆有的神话典故,向我们暗示出其“去图像化”工作方式与艺术姿态所期望抵达的生命状态。在张晓刚这里,忘川借喻着主体在“去图像化”和超越一切现成审美认知经验与秩序过程中失忆与记忆的辩证关系。忘记的实质乃是记忆,它企图忘却与抛弃的是所有现成记忆。与其说忘记或失忆状态意味着一片空白或一无所有,勿宁说是重返海德格尔式的原初经验和原初记忆,用另一位意大利当代激进哲学家吉奥乔·阿甘本(Giorgio Agamben)的术语,这其实是“幼年经验”的回返与重建。

《紧握蜡烛的手》张晓刚纸本油画23×30cm 2014 年

随着年龄的增长,张晓刚重返“幼年经验”的冲动变得愈加鲜明与强烈。2000年将工作室搬到北京之后,张晓刚开始了一直延续至今的“失忆与记忆”系列创作。从《忘川》对遗忘的感喟,到 “描述”系列对历史图片或影像资料的直接运用,再到“血缘—大家庭”系列对旧年生活照片的“类照片”似间接运用,张晓刚一直都在追问记忆问题。只是到了“失忆与记忆”系列,他更为直接、鲜明而彻底地回归了自己的“幼年经验”。浏览十余年来的“失忆与记忆”系列作品,我们会产生强烈的时光倒流的空间错觉和昨日重现的历史恍惚感。老年自我与少年兄长、离世父母与呀呀孩童……不同生命阶段与历史时空的家人与朋友在这里相遇。儿时的床单、翻倒的墨水瓶、童年的手电、青春期上山下乡经验中熟悉的高音喇叭、记忆中房间的绿色墙裙……从面容、物品到环境,张晓刚在“失忆与记忆”中以视觉梦境的方式重新复活了那些早已逝去的“幼年经验”或原初生命经验。

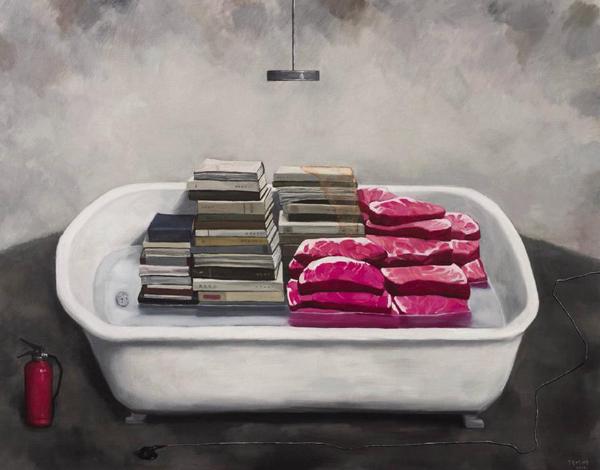

《世界的秩序》张晓刚布面油画120×150cm 2016 年

张晓刚对“幼年经验”的回返并非仅仅是在绘画视觉对象或艺术创作题材的重建,也不是当代流行文化中常见的“怀旧”,更不是故作稚拙的“扮小”或“装嫩”。说到底,遗忘现实与“去图像化”一样,是对流俗图像感知或平庸生活的逃离或去蔽,是自由想象和本真存在的抵达与到来,其实质乃是鲜活而真实的原初生命经验的知觉重建。张晓刚将这称之“内心的需要”:“我只不过是一位有感觉的艺术家而已。我之所以选择了这条路并固执地走到今天,完全是一种内心的需要。”正如张晓刚画下的电灯(如《失忆与记忆9号》2003)、手电(如《失忆与记忆:床》2003)或蜡烛(如《失忆与记忆:酒》2003),抑或广泛存在于许多作品中的光斑,这些携带着浓厚光亮隐喻意义的视觉语汇无一不透露出艺术家勘破日常生活的沉沦状态或幽暗景观并通达无蔽世界与可视境遇的强烈渴望与冲动。

三

《重生1 號:重生之门》张晓刚布面油画180×270cm 2015 年

张晓刚出生在一个干部家庭,与父母的关系从来说不上多么亲密和平等。在取材于家庭合影照片创作而成的“血缘—大家庭”系列作品中,张晓刚的父母总带着冷漠、威严和漠然的表情。尤其是母亲的形象,特别值得分析。张晓刚多次运用不用的构图形式与材料介质描绘过也追忆过自己与母亲同处一室的景象(从1993年的《母与子1号、2号》到2012年的《我的母亲》和《大女人与小男人》)。显然,张晓刚不仅仅是再现性地回忆过去,他反复表达的很可能是对一种平等、亲热和开明的家庭生活的梦想与期望。崇尚亲情的中国文化与表征话语系统一向强调家丑不可外扬,家庭内部的矛盾、冲突、争执和其他一些冷酷的因素都被深深地掩埋在热闹、和睦与温情脉脉的亲情面纱之下。毫无疑问,在这些重构了中国传统家族想象和血缘关系的家庭图景中,那些被正统伦理话语和社会治理秩序排除在外的“不可感之物”得到了反复的呈现。鉴于中国社会与家庭的同构性关系,放大了看,观看者很容易从中感受到一种指向中国历史形态与社会结构的压抑的感伤或无可奈何的释然气息——栗宪庭先生所谓历尽沧桑之后的“平静如水”,也许表达的正是这种无力感与无奈感。

《圭山寓言》张晓刚布面油画120×150cm 2016 年

从这个角度看,张晓刚对当代艺术审美知觉的重新分享/分配远不止于“血缘—大家庭”时期。2000年以后,张晓刚更加大胆地进入装置艺术、雕塑艺术和综合材料的创作领域。在“史记”(2009年)展览中,张晓刚运用了水泥、玻璃钢、青铜、钢笔、笔记本、钳子等现成物;在“16:9”展览的系列作品(2010)中,受美国电影导演吉姆·贾木许(Jim Jarmusch)的启发,张晓刚重构了行进中列车车窗的内景与外景,同时也重构了日常生活经验中时间线索上的现在与过去(见油画《车窗:红梅》、《车窗:青松》,尤其是《车窗:停电日》等)。关于电影视觉效果在静态的二维绘画中的挪用与仿制,张晓刚早在“描述”系列中已经开始大量运用了,2010年“16:9”展览作品的画面长宽比例更是在审美感知的层面上强化了当代文化对感性分享与分配的又一次全新部署。

《青松与药瓶》张晓刚不锈钢板、油彩、玻璃钢、丙烯140×220cm 2010 年

作为当代艺术家,张晓刚当然只能一次又一次地对审美知觉的感性配方和时代共识发起冲击,他永远在路上,永远也不可能提出最恰当、最民主、最合理的审美知觉分享/分配方式。因为,当代艺术隐藏着人类最隐秘也最艰难的追求:平等。

《书囚—红梅》张晓刚布面油画220×140cm 2015年

回顾张晓刚的艺术生涯,从求学期间的表现主义“乡土时期”、毕业后的“幽灵时期”和“梦幻时期”,到重返四川美院之后的“深渊时期”,再到1994年代以来成熟的“血缘时期”,以及2000年代之来的“追忆时期”。无论在哪个历史阶段,张晓刚那些看似纯粹和内倾的内心独白和视觉叙事都深深埋藏着关于未来共同体的性质及其秩序的想象与渴望。他对既有流行图像的反感、对幼年经验与原初生命经验的眷恋与忠实,以及对当代文化审美知觉的感性配方、机制与共识所进行的不懈的冲击与解构,无一不指向平等的理想与共同体愿景。这正是其艺术作品这么多年以来一直从根本上打动着中外观看者的内在原因。

《舞台》张晓刚布面油画80×940cm 2017 年

责任编辑 吴佳燕