四川盆地元坝地区茅口组台缘浅滩天然气勘探的突破与启示

胡 东 风

中国石化勘探分公司

0 引言

四川盆地中二叠统茅口组油气勘探始于20世纪50年代,当时因缺少地震资料,根据地面构造布井,采取“占高点、沿长轴”的思路,选择在川东—川南地区一批背斜高点或长轴上开展钻探工作,取得了油气的发现。随着20世纪60年代初川南地区钻获一批高产天然气井,掀起了泸州古隆起茅口组勘探高潮,以茅口组顶部不整合岩溶型储层或构造—裂缝型储层为主,钻至茅口组探井多达千余口,先后发现板桥、卧龙河、相国寺、麦子山等多个气藏,但单个气藏储量规模总体较小,仅卧龙河、自流井等少数构造茅口组气藏储量规模超过50×108m3;20世纪80年代末至2000年,茅口组进入以滚动勘探为主,开展岩溶—裂缝型气藏勘探开发评价阶段;2000年以后,在川北地区九龙山、川东南地区涪陵及綦江地区茅口组的勘探工作也取得了一些新的发现,但仍然以构造—裂缝型或不整合岩溶—缝洞型储层为主[1-8]。截至2015年底,四川盆地茅口组累计提交天然气探明地质储量超过840×108m3,展示了茅口组较大的勘探潜力,以及储层发育的复杂性和勘探的艰难度。

前人研究认为四川盆地茅口期构造稳定,整体处于开阔台地[9]或碳酸盐岩缓坡沉积环境[10-12],2015年以来,在区域地质背景指导下,立足全盆,以关键井、露头研究为基础,从地层对比、岩性组合、古生物类型等多方面研究,明确茅口组地层分层界线和地层划分标准,同时重点加强地质与物探结合,建立了四川盆地多条地质地震基干对比剖面,认为在川东北地区发育茅口组晚期台缘浅滩相沉积,并于同年论证实施了针对茅口组台缘目标的元坝7井,2018年该井钻遇茅口组台缘浅滩储层,并获良好的油气显示,采用16 mm+18 mm油嘴两级节流放喷,35 mm孔板临界速度流量计求产,在油压为18.66 MPa条件下,测得日产量为105.9×104m3的高产工业气流,实现了四川盆地茅口组台缘高能相带新领域的油气勘探重大突破。笔者以元坝7井为研究关键井,通过系统开展茅口组地层划分、沉积演化、储层发育及主控因素、成藏条件等多方面研究,进一步明确茅口组晚期台缘发育特征及其对成储、成藏等的控制作用,总结勘探发现启示,以期为四川盆地及其他地区茅口组研究与勘探提供借鉴作用。

1 沉积特征

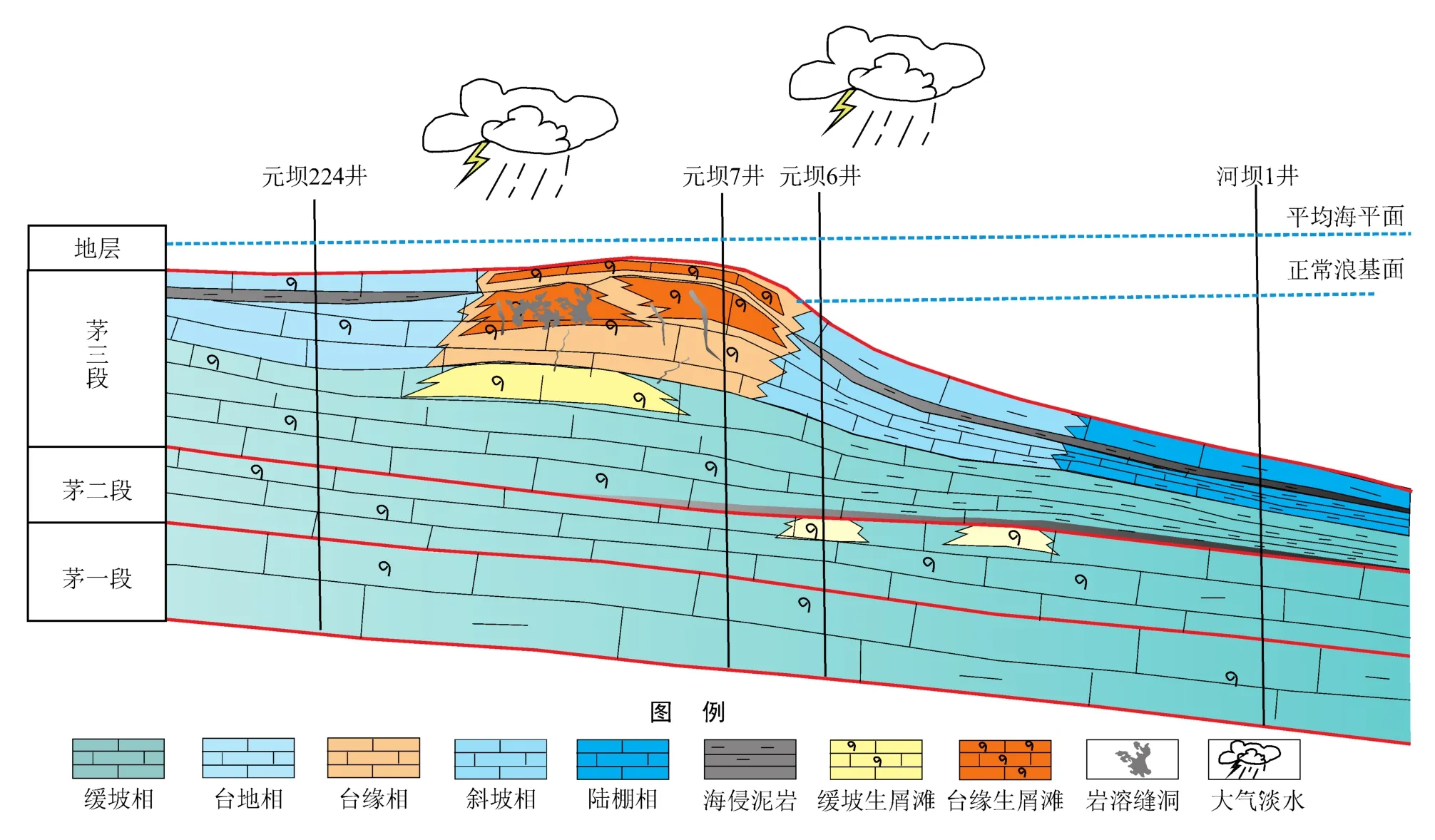

川北地区茅口组与上覆上二叠统吴家坪组地层为不整合接触关系,与下伏中二叠统栖霞组地层为整合接触关系,区域地层厚度介于180~320 m。通过区域地层对比分析可将茅口组自下而上划分为茅一段、茅二段和茅三段(图1)。研究区茅一段岩性主要为深灰色泥质灰岩、生屑灰岩、含燧石条带灰岩。茅二段岩性主要为灰色含生屑灰岩、生屑灰岩、深灰色含泥灰岩,茅一、茅二段地层厚度整体变化不大。茅三段是储层主要发育层段,岩性组合类型大体分为4类,灰色生屑灰岩、云质灰岩夹薄层灰质云岩为第1类岩性组合,灰色生屑灰岩、石灰岩为第2类岩性组合,深灰色灰质泥岩、碳质泥岩夹薄层石灰岩为第3类岩性组合,深灰色硅质页岩、硅质岩、硅质灰岩、碳质泥岩不等厚互层为第4类岩性组合,这4类岩性组合厚度介于18~178 m,反映茅三时期在沉积物厚度、岩性组合特征等方面存在明显差异,属于不同沉积环境控制下的沉积物。

沉积格局在地质历史时期受区域构造运动控制。川北地区茅口组沉积过程分为两个阶段,茅一、茅二沉积期为稳定沉降的碳酸盐岩缓坡沉积,茅三晚期沉积发生明显分异,发育台地边缘—斜坡—陆棚沉积相带,盆地基底从受挤压向拉张转变的重要变革。受峨眉地裂运动影响,早期存在的基底断裂活动并产生差异性升降使得川北地区茅口组早期缓坡沉积格局转变为晚期拉张裂陷形成台棚格局,形成开江—梁平陆棚雏形(图1)。元坝地区地处开江—梁平陆棚西侧,茅口晚期拉张裂陷作用使其形成台地边缘沉积,至长兴期拉张作用达到鼎盛时期,形成了上二叠统长兴组—下三叠统飞仙关组大型礁滩体沉积[13-14],直至飞仙关中晚期拉张作用消亡,呈现填平补齐作用,台棚格局消失。

根据元坝7井岩石矿物学等分析,该井茅三段发育典型台缘浅滩相沉积。阆中—元坝224井区为台地相沉积,岩性主要为生屑灰岩、石灰岩,厚度介于80~100 m,台缘相区茅三段岩性为厚层亮晶生屑(砂屑)灰岩、云质灰岩和薄层白云岩,沉积明显增厚,厚度为176 m(元坝7井);往斜坡相区则发育泥灰岩、碳质泥岩沉积,厚度介于65~80 m;陆棚相区内发育一套以硅质岩、硅质页岩为主的深水沉积,厚度介于18~25 m(图2)。沉积厚度的差异和岩性组合的变化在一定程度上反映了可容纳空间和沉积物供给速率比值的变化,代表古地貌高地、沉积水体能量的强弱变化。台缘相带较台地、斜坡和陆棚相区沉积厚度大,水体能量高,并且分布上具有“成排成带”的特征。

图1 四川盆地茅口组晚期沉积相与茅口组地层柱状图(元坝7井)

图2 茅口组沉积相对比剖面图

地震剖面精细解剖发现,川北地区茅一、茅二段整体地层厚度变化不大,阆中地区处于中缓坡相带内,内部反射结构变化较快,局部出现“蚯蚓状亮点”的特征,表明滩体相对发育,外缓坡反射结构比较单一,反映整体岩性较均一;茅三段时期则出现明显差异,台缘相区地层明显增厚,并且呈现“微幅丘状”的反射特征,反映台缘滩岩性体发育使得台缘内部出现明显的丘形发射结构所致,开阔台地和斜坡—陆棚相岩性相对较均一,因此未见明显的地震波组的变化(图3)。

茅三段岩性、沉积厚度、古地貌、地震反射结构等多个方面研究结果表明,川北元坝地区茅三段发育碳酸盐岩台地边缘沉积,元坝7井钻探资料进一步印证了川北地区茅口组存在台地边缘沉积格局。

2 储层特征及其发育主控因素

元坝7井是目前唯一钻遇茅口组台缘相带内的井,分别钻遇台缘浅滩和沉凝灰岩两种不同类型储层,储层纵向上整体分布在茅口组顶部(茅三段),厚度约为38 m,发育上下两套台缘浅滩碳酸盐岩储层、中间薄层沉凝灰岩储层(图1),横向分布主要受台缘相带展布控制。碳酸盐岩储层岩石类型主要为灰质云岩、亮晶生屑灰岩和亮晶砂屑灰岩,测井相表现为低自然伽马、低电阻率、中—低补偿声波、中—低密度和低补偿中子的特征;沉凝灰岩储层岩石类型为含黄铁矿沉凝灰岩、含黄铁矿钙质沉凝灰岩以及白云质沉凝灰岩,测井相表现为高自然伽马、高补偿中子、高补偿声波、低密度、低电阻率的特征。

2.1 储层特征

2.1.1 台缘浅滩储层

茅三段上储层岩性以灰质白云岩和亮晶生屑灰岩为主,储集空间类型主要为生物体腔溶孔、晶间溶孔、晶间孔,少量晶内溶孔和有机质孔,溶孔和裂缝较发育(图4)。测井资料显示储层物性和含气性较好,测井解释孔隙度介于4.0%~6.2%,平均值为4.4%。实测岩心孔隙度介于1.26%~8.37%,平均值为4.81%;渗透率介于0.000 1~0.001 4 mD,平均值为0.000 2 mD。根据四川盆地碳酸盐岩礁滩储层分类评价标准[15],为中孔、特低渗孔隙型储层。毛细管压力曲线特征表现为细歪度,颗粒分选较好,孔喉中值半径为0.22 μm,中值压力为6.80 MPa,为中孔细喉型。

茅三段下储层岩性主要为灰质云岩、亮晶生屑(砂屑)灰岩,其岩石类型、孔隙空间以及测井响应特征与上储层无差异。下储层测井解释储层厚度为23.7 m,孔隙度介于3.2%~5.7%,平均值为3.7%,为中—低孔、特低渗孔隙型储层。

元坝7井茅三段台缘浅滩碳酸盐岩储层岩心样品的孔隙度与渗透率相关性分析表明,总体属于中—低孔、特低渗孔隙型储层。总之,茅三段发育高能生屑滩沉积,储层基质物性较好,受早期选择性溶蚀形成大量溶蚀孔隙,同时东吴运动抬升,使得早期储层受到不整合岩溶作用的改造,储层发育。

图4 元坝7井台缘浅滩储层孔隙空间类型图

2.1.2 沉凝灰岩储层

沉凝灰岩储层岩性主要为深灰色含黄铁矿含云沉凝灰岩、白云质沉凝灰岩。沉凝灰岩具有明显的定向排列特征,反映流水成因构造。同时,从岩心全岩X射线衍射分析来看(表1),石英含量介于20.8%~24.6%,斜长石含量介于3.9%~5.5%,重晶石含量为0.3%,加上黏土矿物中凝灰质成分,凝灰质含量整体大于50%,但小于90%,故定名为沉凝灰岩。

元坝7井茅三段沉凝灰岩段岩心观察、薄片鉴定以及扫描电镜分析表明,沉凝灰岩段储集空间类型主要为矿物收缩孔、黏土矿物层片间微孔隙、晶间(溶)孔、晶内溶孔、有机质孔以及少量裂缝(图5)。元坝7井茅三段沉凝灰岩储层测井资料显示储层物性和含气性均较好,测井解释储层厚度为4.6 m,孔隙度为9.2%,渗透率为2.16 mD。岩心样品物性分析沉凝灰岩孔隙度介于7.29%~11.60%,平均值为9.63%,为高孔、低渗孔隙型储层。

表1 元坝7井含黄铁矿含云沉凝灰岩X射线衍射全岩分析表

图5 元坝7井茅三段沉凝灰岩储集空间类型照片图

2.2 储层发育控制因素

沉积相、沉积微相受海平面相对升降、古地貌、水动力条件控制,进而控制原始沉积物的类型及早期成岩作用,元坝地区茅口早期为缓坡沉积,在中缓坡相带内发育浅滩相沉积。茅三晚期受到拉张作用形成台地边缘相带,台地边缘滩体形成于浪基面附近,水动力相对较强,具有良好分选、磨圆,沉积体粒间孔隙发育,由于其沉积水体相对较浅,在频繁海平面升降的影响下,沉积岩暴露溶蚀形成溶蚀孔、晶间溶孔,为后期成岩作用过程中白云岩化及溶蚀扩大奠定了基础[16],茅口组顶部发育厚度近8 m的灰质白云岩储层表明基岩具有一定的孔渗性,有利于白云岩化流体改造。这种相对高能的沉积环境有利于孔隙型储层的形成与演化,是储层形成与演化的地质基础。同时,茅口组地层受到东吴运动影响,发生了短暂的暴露剥蚀作用。在大气淡水淋滤作用下产生孔隙,一方面形成粒内孔、体腔孔等组构选择性孔隙,另一方面产生非组构选择性的溶蚀洞。这些溶蚀形成的溶孔、溶洞,使得滩体储层物性进一步改善,可形成良好的孔隙性储层[17-18](图6)。

沉凝灰岩储层作为一种特殊的储层类型,主要是受凝灰质脱玻化或蚀变作用形成的矿物收缩孔,还有黏土矿物层片间微孔隙受到火山灰的沉积影响。由于火山灰为方解石白云石化提供充足的Mg2+来源,有利于白云石孔隙的形成。同时由于元坝7井侧向紧邻生烃中心,有机质在成熟过程中能释放出有机酸,对白云石或方解石晶体进行溶蚀作用,也可形成较多的有机酸溶孔(晶间溶孔和晶内溶孔),有机质在热演化过程中生烃并产生孔隙(有机质孔)。总体而言,火山灰和有机质热演化是其储层形成的主控因素。

图6 川北地区茅口组储层发育模式图

3 天然气成藏条件

3.1 天然气成因与来源

3.1.1 天然气组成与成因

元坝地区茅口组天然气中甲烷含量超过95%,干燥系数大于0.99,为干气,表明热演化程度较高。纵向上,茅口组天然气与上二叠统吴家坪组天然气组分上具有相似性,为微含H2S的干气,与长兴组高含H2S天然气有显著的差异。前人研究认为元坝地区长兴组天然气主要为原油裂解气[19],茅口组和吴家坪组天然气组分与长兴组显著不同,表明其成因上有较大差异性。从四川盆地天然气类型判别图版(图7)可看出,元坝地区茅口组天然气落在原油裂解气与干酪根裂解气之间,偏向于干酪根裂解气。元坝7井茅口组储层孔隙及裂缝中见沥青发育,表明元坝地区茅口组在油气成藏时期存在原油充注及古原油裂解过程,综合分析认为元坝地区茅口组天然气为原油裂解气与干酪根裂解气的混合气,来源于茅口组侧向陆棚烃源岩,上覆吴家坪组烃源岩也有一定的贡献。

图7 四川盆地天然气类型判别图版

3.1.2 烃源岩特征

元坝7井钻遇吴家坪组、茅口组和栖霞组等3套烃源岩,其中吴家坪组烃源岩岩性以深灰色、灰黑色灰质泥岩、泥灰岩为主,厚度为44.5 m,总有机碳含量(TOC)介于0.59%~4.19%,平均值为2.18%,烃源质量较好。茅口组烃源岩主要分布于茅三段,岩性以深灰色、灰黑色沉凝灰岩、泥灰岩为主,厚度为33.5 m,TOC介于0.11%~7.35%,平均值为3.59%,镜质体反射率为2.28,烃源岩质量好,演化程度高。栖霞组烃源岩主要分布于栖一段,岩性以灰黑色含泥灰岩,厚度为42 m,TOC介于0.42%~1.26%,平均值为0.74%。平面上,元坝地区邻近茅三段—吴家坪组烃源岩生烃中心,生烃强度介于30×108~70×108m3/km2,生烃条件优越,具有形成大气田的气源条件。

3.2 盖层特征

元坝地区发育优质区域性盖层,主要为巨厚的陆相砂泥岩地层和中下三叠统膏盐岩盖层。盖层具有分布稳定、对比性好、连续性好的特点。另外,元坝地区茅口组之上发育吴家坪组泥岩与致密生屑灰岩直接盖层,厚度介于50~80 m,油气保存条件优越。

3.3 成藏演化

烃源条件优越、近源运聚和成藏配置关系好是元坝7井茅口组获得高产的关键。元坝地区发育栖霞组、茅口组、吴家坪组与大隆组等多套烃源岩,岩性以黑色泥页岩与泥质碳酸盐岩为主,厚度介于50~200 m。气藏分布具有“横向近灶、纵向近源”的特征。其中“横向近灶”表现为邻近茅三段、吴家坪组与大隆组生烃中心。茅三段深水泥岩厚度介于10~30 m,TOC为2.73%,吴家坪组泥岩厚度介于30~80 m,TOC为1.79%,大隆组泥岩厚度介于20~30 m,TOC为1.65%,平面分布均受控于沉积相带,主要发育于斜坡—陆棚相区。“纵向近源”表现为茅口组泥质碳酸盐岩厚度大,具有一定的生烃潜力。多套优质烃源生烃强度介于30×108~70×108m3/km2,具有充足的油气来源。

对茅口组天然气成藏演化研究认为,元坝地区茅三段台缘浅滩具有侧向和纵向烃源充注的成藏条件,紧邻同期斜坡相泥页岩—陆棚相泥页岩烃源岩生烃中心,侧向接触,具良好输导体系。纵向上紧邻吴家坪组和茅口组烃源层。成藏过程可分为3个阶段:①原油充注阶段:二叠系烃源岩于晚三叠世进入生烃门限,早中侏罗世进入生油高峰,通过裂缝、不整合面输导体系聚集成藏,早期古油藏形成(图8-a);②原油裂解阶段:晚侏罗世至早白垩世受深埋作用影响,古油藏裂解转变为气藏(图8-b);③调整定型阶段:晚白垩世至今,早期气藏在岩性圈闭内调整聚集,成藏匹配关系好(图8-c)。

4 勘探启示

普光、元坝、磨溪、焦石坝等气田的发现带来了四川盆地新一轮天然气储量增长的高峰,2001年以前四川盆地天然气探明储量不足7 000×108m3,到2017年底天然气探明储量已超过4.65×1012m3,这些成果的取得得益于地质认识的创新、勘探技术的进步和勘探思路的转变[20],元坝7井茅口组新领域的突破亦是如此。

4.1 解决储层问题是勘探突破的关键

普光、元坝等气田勘探实践揭示规模优质储层是四川盆地内部实现油气高产富集的重要因素。围绕四川盆地茅口组前期勘探认识,立足盆地整体,解决储层核心问题是勘探的关键。①通过老井复查和露头剖面调查,加强了精细地层对比划分工作,重新厘定了上、中、下二叠统之间的界线[21],解决了地层地质划分与地震解释之间的矛盾,统一了全盆地层划分方案;②钻井、地震紧密结合,强化区域沉积地质背景研究,立足盆地整体,以中二叠统层序地层对比划分为切入点,加强四川盆地茅口期古构造恢复与沉积演化研究,突破前期认识,形成了四川盆地茅口期晚期构造—沉积格局的新认识:茅口晚期沿广旺—开江—梁平台内裂陷边缘发育大型高能浅滩相带,叠加不整合风化岩溶改造形成孔隙型规模优质储层。

图8 元坝地区油气成藏过程示意图

4.2 超深层地震储层预测技术攻关是勘探突破的保障

随着勘探的深入,勘探对象日趋复杂,与普光、元坝等气田长兴组—飞仙关组礁滩相储层相比,茅口组储层埋藏深(大于7 000 m)、厚度薄,储层地震响应特征不明显。为解决储层预测关键问题,在“相控三步法”[22]碳酸盐岩储层综合预测技术的基础上,以碳酸盐岩薄储层预测为切入点,重点开展了基于稀疏非线性谱反演的提高分辨率处理、基于全局等时地层格架的地震切片属性分析、地震波形指示反演、多属性反演及多参数自动降维等技术方法的研究,有效地解决碳酸盐岩薄储层的预测评价。

4.3 台缘高能相带是大中型气田的有利勘探区域

勘探证实,四川盆地目前已发现的普光、元坝、磨溪—高石梯等常规海相大中型气田,虽然发育层系不同,但发育沉积相带的位置均在碳酸盐岩大型台地边缘相带。通过野外露头、钻井高频层序精细分析和地震沉积学研究,突破前人“四川盆地茅口期整体为稳定的碳酸盐岩开阔台地沉积”认识,发现茅口晚期沿广旺—开江—梁平台内裂陷边缘发育大型高能浅滩相带,叠加不整合风化岩溶改造形成孔隙型规模优质储层,具有“棚生缘储”侧向近源富集的有利条件。元坝7井茅口组油气突破进一步表明台地边缘高能相带是发育大中型气田的有利地区。

4.4 沉凝灰岩是一种新的储层类型,值得重视

对川北地区茅口组研究和勘探实践证实,该地区发育大型台地边缘有利勘探区,茅口组发育新的储层类型——沉凝灰岩。沉凝灰岩介于火山碎屑岩和沉积岩之间过渡的岩石类型,由于火山碎屑物不稳定矿物发生物理和化学作用而形成孔隙,因此沉凝灰岩可成为一种特殊的储层类型。该类储层分布范围广、厚度薄,但孔隙度较高,可作为一种新的勘探方向。

5 结论

1)川北元坝地区受茅口晚期峨眉地裂运动影响发育碳酸盐岩台缘—斜坡—陆棚沉积相带,台缘发育高能浅滩碳酸盐岩和沉凝灰岩两类储层。

2)茅口组储层发育主要受台缘相带、暴露溶蚀、东吴运动抬升和火山灰沉积蚀变作用等的联合控制。

3)四川盆地海相碳酸盐岩勘探潜力大,台缘相带是大中型气田发育的有利领域。加强地质研究、创新地质认识是勘探突破的基础,发展面向储层识别的地震勘探关键技术是高效勘探的保障。