一种深空粒子采样返回探测器构型设想

逯运通,张正峰,傅子敬,张旭辉

(北京空间飞行器总体设计部,北京 100094)

引 言

空间粒子探测是空间科学与深空探测研究的热点方向之一,对于研究太阳系的起源具有十分重要的作用,受到了欧美等国的高度关注。美国开展了以太阳风粒子、空间尘埃等为目标的采样返回探测任务,截至目前,共开展2次粒子采样返回任务:“星尘号”(见图1)和“起源号”(见图2)。“星尘号”探测器以收集彗星尘埃和星际尘埃为目标,于1999年2月7日发射;2004年1月2日探测器在距81P/Wild 2彗星240 km处飞过,收集了彗发的尘埃样品,并拍摄了冰彗核的详细照片;2006年1月15日凌晨,“星尘号”返回舱成功着陆在UTTR西北部的试验着陆区[1]。

图1 “星尘号”探测器飞行效果图及回收后状态Fig.1 The configuration of the Stardust spacecraft during flight and after landing

“起源号”探测器的任务是采集太阳风尘微粒并返回地球,于2001年8月8日发射,2001年11月6日到达日地第一拉格朗日点的任务轨道,并开展长达850 d、往返飞越300多万km的太阳风粒子收集任务;2004年9月8日,“起源号”返回舱在第二宇宙速度下以弹道式再入方式返回地球,由于加速度开关安装错误,降落伞未能及时打开,造成样品返回舱摔坏[2]。

图2 “起源号”探测器飞行效果图及回收后状态Fig.2 The genesis spacecraft during flight and after landing

本文首先对“星尘号”“起源号”两个典型的粒子采样返回探测器的构型进行了分析,总结归纳了该类探测器及其返回舱的构型特点,结合我国月地高速再入返回飞行器的构型特点,提出了一种开展深空粒子采样返回任务可采用的探测器构型。

1 国外粒子采样返回探测器构型

1.1 “星尘号”探测器

1.1.1 探测器构型

“星尘号”探测器由一个长方形的服务平台和流线型返回舱组成,几何尺寸为1.7 m×0.66 m×0.66 m,重量为385 kg,其中返回舱46 kg,推进剂85 kg。“星尘号”探测器的设计理念是尽量采用简单的设计,较少采用铰接机构,并大量继承以往空间探测器留下的部件和设计。

探测器服务平台为长方形,外面板采用碳纤维复合材料,内部使用铝蜂窝结构;两侧各设置1个太阳能电池帆板,其发射时为收拢状态,入轨后展开,展开长度为4.8 m,展开面积为6.6 m2,太阳能电池帆板为固定式,无法调整方向;“星尘号”探测器的天线包括1个直径0.6 m的抛物面形高增益发射接收天线、1个中增益发射天线和3个低增益接收大线,均布置于探测器的侧面,其中高增益天线为固定式,无法调整方向;为了防备飞过彗星时高速尘埃颗粒击伤仪器,在探测器前面设置惠普尔防护装置,由5层碳纤维和陶瓷纤维织物组成,可以有效保护探测器的安全。“星尘号”探测器的构形如图3所示[4-5]。

图3 “星尘号”探测器构型Fig.3 The configuration of the Stardust spacecraft

“星尘号”探测器采用气溶胶尘埃收集器收集彗星尘埃和星际粒子,它平时折叠收藏在探测器样品返回舱中,工作时返回舱的舱门打开,尘埃收集器从中伸出。收集器可以两面使用,当探测器以6 km/s的速度飞掠彗核表面时,利用格栅正面捕获彗星尘埃微粒;当探测器与高速运动的星际粒子束流大致同一方向飞行时,由于粒子束流的速度比探测器快约为25 km/s,可以利用格栅的反面来捕获星际粒子。在捕捉不同的物质时,“星尘号”探测器的构形不同,特别是捕获方向不同,探测器捕获彗星尘埃和星际尘埃时的构型如图4所示[5]。

图4 “星尘号”探测器收集样品时构型Fig.4 The configuration of the Stardust spacecraft during collecting sample

1.1.2 返回舱构型

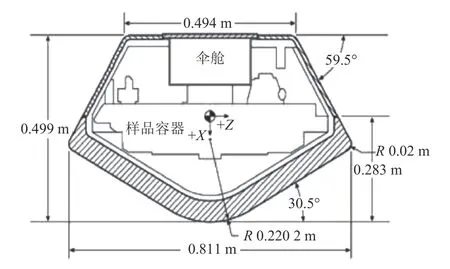

样品返回舱位于探测器的尾部,它的任务就是存储并保护好“星尘号”飞行期间收集的彗星与星际尘埃粒子,并安全地将它们带回地球。“星尘号”返回舱外形如图5所示。返回舱的前半部分是60°半锥角圆锥形状,头部半径为0.22 m,肩部半径0.02 m,最大直径为0.811 m,后半部分是一个被截平的30°半锥角形状,底部直径为0.494 m[6]。

图5 “星尘号”探测器返回舱外形Fig.5 The configuration of the Stardust sample return capsule

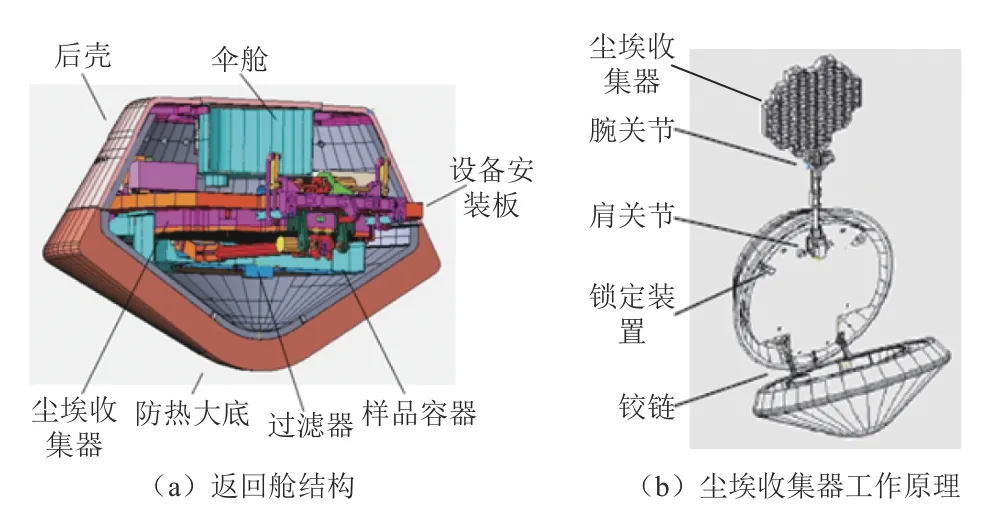

返回舱的结构如图6所示,防热结构采用PICA和SLA-561材料,分为后壳和防热大底2部分组成,二者通过铰链打开和关闭,并通过锁定机构锁定。返回舱头部安装伞舱,设置降落伞,内部安装有气溶胶尘埃收集器、能拍摄高分辨率照片的相机、能获取彗星数据的其他科学仪器及电子设备。返回舱收集彗星尘埃粒子时,后壳结构像蚌壳一样打开,释放出气溶胶尘埃收集器来捕获尘埃粒子,待取样完成后,气溶胶尘埃收集器能自动向下折叠收进返回舱,纳入密封的样品储存罐内,最后后壳像蚌壳一样合拢封闭起来[5]。

图6 “星尘号”探测器返回舱构型Fig.6 The diagram of the Stardust sample return Capsule

1.2 “起源号”探测器

1.2.1 探测器构型

“起源号”探测器由探测器服务平台和返回舱组成,如图7所示。探测器长2.3 m,宽2 m,太阳电池翼展开跨度为7.9 m。探测器发射重量636 kg,其中返回舱重量206 kg,推进剂142 kg。“起源号”探测器服务平台是一个矩形舱板结构,舱板上安装了工程部件和科学仪器,中增益天线安装在舱板下侧,低增益天线安装在太阳翼上。“起源号”探测器上的4套科学仪器由8种有效载荷组成,包括3个专用采集器阵列、2个块状采集器阵列、1个集中器、1台离子检测仪和1台电子监测仪。发射阶段2个太阳翼收拢在一起,发射入轨后释放,太阳翼的收拢、展开和锁定通过铰链及锁定机构完成[2]。

图7 “起源号”探测器构型Fig.7 The configuration of the Genesis spacecraft

1.2.2 返回舱构型

“起源号”返回舱气动外形如图8所示。返回舱的前端与“星尘号”返回舱相似,但后端由两个锥截面组成,其中第一个锥截面的倒锥角为20°,第二个锥截面的倒锥角为61.6°。整舱直径为1.52 m,高度0.964 m[8-9]。

图8 “起源号”探测器返回舱外形Fig.8 The configuration of the Genesis sample return capsule

“起源号”返回舱构型如图9所示,是一个直径1.52 m的钝头锥体,由5个主要组成部分:防热大底、后罩、科学容器、降落伞系统和电子设备。其中降落伞系统布置于返回舱的顶部,其引导伞布置在顶部中心位置,主伞布置于引导伞的周围;科学容器布置于返回舱中部,内部安装太阳风采集阵列及离子收集器,收集阵可通过中心旋转机构展开;电子设备布置在样品回收容器的周围,安装在设备安装板上。返回舱的后罩和防热大底通过外部铰链进行打开或关闭,为了避免其影响返回舱的气动和热防护,在返回前与返回舱分离[2,7]。

图9 “起源号”探测器返回舱构型Fig.9 The diagram of the Genesis sample return capsule

1.3 国外粒子采样返回探测器构型特点

国外粒子采样返回探测器的构型主要有以下特点:

1)探测器的构型普遍分为2个舱段,即服务平台和返回舱,其中服务平台采用长方形箱体结构或板型结构,返回舱采用球锥外形;

2)样品收集器布置于返回舱内,发射和返回时样品收集器折叠或收拢在返回器舱内,收集样品时样品收集器展开进行粒子捕获;

3)返回舱主结构主要分为防热大底、后罩和设备安装板,其中后罩和防热大底可通过铰链打开和关闭,设备安装板主要用于安装返回舱的电子设备;

4)返回舱装器设备主要分为三类:伞系、样品收集装置及科学容器、电子设备,伞系安装在返回舱的头部,电子设备主要安装在舱内的仪器舱板上,样品收集器及科学舱安装在返回舱中部;

5)探测器服务平台的任务主要是服务于返回舱,其构型设计主要是适用于承载返回舱、太阳翼、天线、推进贮箱和其他电子设备,国外主要采用简单、成熟的长方形箱体结构和舱板结构。

2 我国深空粒子采样返回探测器构型设想

2.1 探测器构型

截止到目前,我国尚未发射深空粒子采样返回任务的探测器。不过我国已于2014年底完成月地高速再入返回试验任务,对我国开展粒子采样返回探测任务具有一定的借鉴意义。月地高速再入返回飞行器采用舱器联合设计的方式,由服务舱和返回器组成,探测器构型示意如图10所示;返回器采用钟罩侧壁加球冠大底的构型,服务舱主体采用长方形箱体结构构型,返回器通过结构支架安装于服务舱舱体顶端,舱器间设置推杆、火工锁等产品用于舱器的连接、解锁和分离[3]。

图10 月地高速再入返回飞行器构型Fig.10 The configuration of circumlunar return and reentry spacecraft

鉴于国外粒子采样返回探测器的构型特点,和我国已经完成月地高速再入返回任务的技术基础,我国粒子采样返回探测器的构型设计形式可借鉴月地高速再入返回飞行器,并根据任务特点对设备的配置和布局进行适应性的修改,以充分继承现有成熟技术,提高任务成功的可靠性。探测器的构型可以采用多种方式,本文介绍一种基于充气式粒子收集器对应的构型方式,探测器由服务平台和返回器组成,返回器安装于服务平台的顶部,如图11所示。返回器内部设置充气式采样器,用于完成太阳风粒子或空间尘埃等深空粒子收集、再入返回等任务。

图11 深空粒子采样返回探测器发射状态构型Fig.11 The configuration of sampling and return spacecraft's configuration during launch

探测器在收集太阳风等动能较小的深空粒子时,太阳翼保持展开状态;在收集高速尘埃等动能较大的粒子流时,将太阳翼收拢,并采用蓄电池供电,以保护太阳翼不受损伤。探测器收集深空粒子时的构型如图12所示。

图12 深空粒子采样探测器飞行状态构型Fig.12 The configuration of sampling and return spacecraft's configuration during fight

服务平台主要用于支撑返回器和为探测器提供能源、通信、姿轨控等服务,采用中心承力筒+蜂窝板的长方形箱体结构,尺寸包络为0.8 m×0.8 m×1.1 m,重量约为500 kg,携带推进剂300 kg,星体两侧设置两个可进行重复展开和收拢的太阳翼;推进器贮箱布置于承力筒内部;其他设备,如GNC设备、天线、电源、推进设备等遵循分系统设备集中布置原则,分布于舱体的各舱板上,侧面安装有一个能够适应于深空通信的高增益天线。

2.2 返回器构型

返回器用于完成太阳风粒子或空间尘埃等深空粒子收集、再入返回等任务。为了适应粒子采样器的布局、提高内部空间使用效率和减轻重量,返回器采用倒锥侧壁+球冠大底的构型,横向包络和高度均为0.5 m左右,重量为80 kg左右,承载容积0.07 m3。返回器构型分为前端、侧壁和后端三部分,如图13所示。前端布置有样品容器舱和伞舱,内部分别设置充气式粒子收集器和减速伞;侧壁布置天线系统、推进系统及其他小型电子设备;后端大梁是安装器内主要电子设备的部位,后端大底是缓冲着陆冲击载荷的关键部位,仅安装少量测量用传感器[10]。返回器从外向内依次为防热结构、金属承力结构;前端、侧壁为承力金属内层+防热外层的双层结构,大底为防热与承力一体化设计的大底。

图13 返回器外形及构型分解图Fig.13 The configuraion of the return capsule

根据采样任务需求,返回器前端安装一个样品舱,并配备一个可打开和关闭的舱盖,样品舱内部设置一个充气展开、放气收缩的粒子收集器,重量约为1 kg,展开面积为0.5 m2左右;收集器采用高弹性高强度材料,初始为收缩状态。在探测器到达采样位置后,返回器打开舱盖,采样收集器充气展开并进行粒子收集,待采样完成后,将收集器放气收拢回返回器样品舱内,关闭舱盖完成粒子收集任务。返回器粒子采集过程的构型如图14所示。

图14 返回器粒子收集过程构型图Fig.14 The configuration of the return capsule during collecting sample

2.3 构型特点

设想的粒子采样返回探测器的构型主要有以下3个特点:

1)探测器的构型借鉴了月地高速再入返回飞行器,采用服务平台和返回器,服务平台构型为长方形箱体结构,返回器采用倒锥侧壁加球冠大底的构型;

2)样品收集器采用充气式,布置于返回器内,发射和返回时样品收集器收拢于在返回器舱内,收集样品时样品收集器充气展开,进行粒子捕获,充气式采样器具有体积小、重量轻、折叠效率高、展开可靠、工程实施简单等特点;

3)探测器的太阳翼可进行重复的展开和收拢,能够适应收集不同类型深空粒子的需求。

3 结束语

本文针对国外粒子采样返回探测器的构型进行了分析,梳理了该类探测器的构型特点,结合我国月地高速再入返回飞行器的构型设计,提出了我国开展深空粒子采样返回任务的探测器构型。探测器采用服务平台加返回器的构型形式,可以较好地适应我国已有的技术基础,有利于降低成本和提高可靠性;采用充气式采样器进行粒子收集,具有体积小、重量轻、折叠效率高、展开可靠、工程实施简单等特点;采用了可重复收拢展开的太阳翼,能够适应收集不同类型深空粒子的需求。本文提出的构型方案可以为后续深空粒子采样返回任务的构型设计提供参考借鉴。