闹到毛泽东那里的一场教授纷争

本文作者李维琦,系杨树达教授学生的学生,湖南师范大学中文系教授,现已退休。以下是他关于杨树达教授与杨荣国教授之间发生在湖南大学共事时一段往事的回顾。——编者

杨树达先生(1885-1956,字遇夫,号积微)所著《积微翁回忆录》(以下简称《回忆录》)1952年5月22日记载了这么一件事:

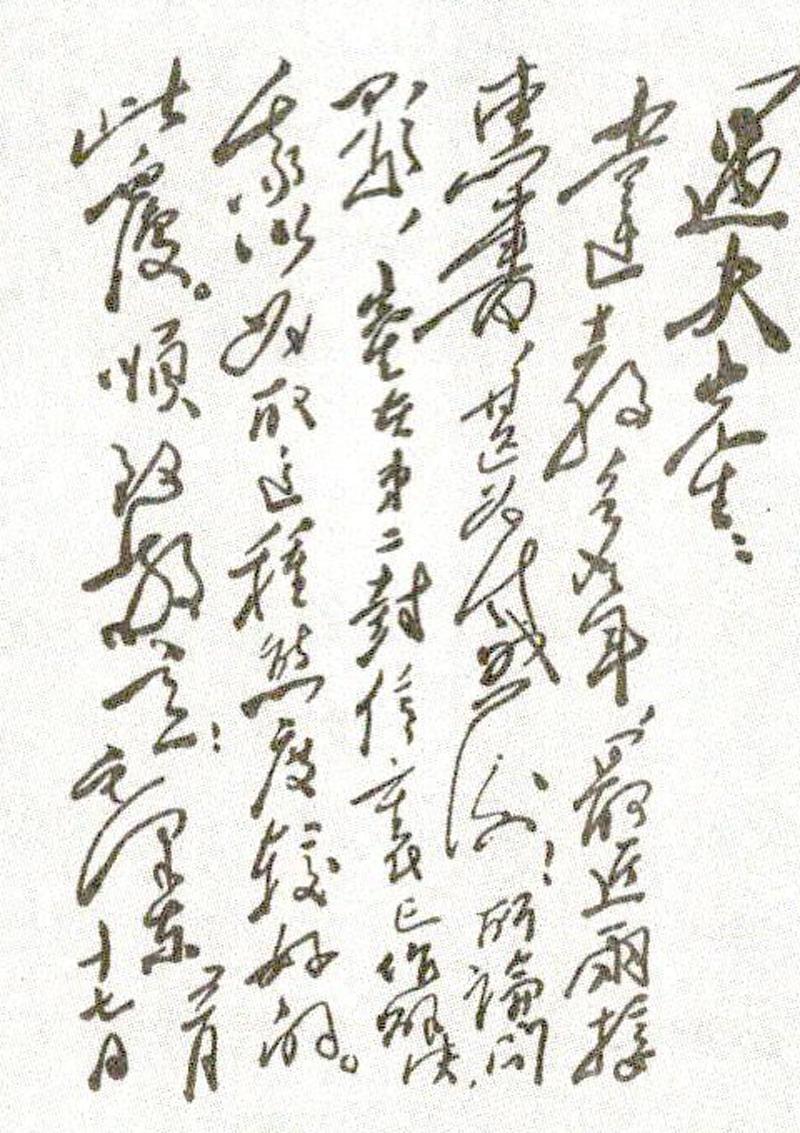

前因杨荣国事上书毛主席,后因唐麟(时任湖南省宣传部副部长——编注)告余,今日教授当以思想为主。自悔孟浪,遂再奉书。今日得覆书云:“违教多年,最近两接惠书,甚为感谢!所论问题,先生在第二封信里已作解决。我以为取这种态度是较好的。此覆。顺致敬意!毛泽东。”

毛主席为何在给遇夫先生的回信中说“违教多年”?遇老是这样解释的:“1920年驱张之役,余与毛公同事,故有‘违教一语也。”到1952年,就该有32年之久了。而据遇夫先生之侄杨伯峻所撰《杨树达文集前言》,在论及遇夫先生履历时,说:“1913年,即民国二年,任湖南省第四师范国文教员,始治汉语文法。解放后毛泽东主席曾亲自告诉遇夫先生,他曾往旁听。”据此,毛主席真的曾就教于遇夫先生,那“多年”就该是40个年头了。

日记中提到的“前因杨荣国事上书毛主席”,“杨荣国事”究竟是什么事,竟然让遇夫先生要“上书”毛主席?《回忆录》(1951年7月)中是这么记载的:“一日,本校文学院(应为文教学院——编注)院长杨荣国发布文字于《新建设》杂志,引金文甲文,错误百出。甲文耤字象两手持耒,渠说为两脚蹈耒。又引《左传溉固注,不知此注从何而来?因草一文质问之。”那么,究竟是什么样的纠葛,使得遇夫先生一定要“质问”杨荣国呢?

中华人民共和国成立后,遇夫先生和杨荣国同为湖南大学教授。一天,湖大师生正在吃饭的时候,学校有线广播播报了杨荣国出任文教学院院长的消息。遇夫先生听后,当时就说了一句:你听,文教学院院长应是杨树达才对,怎么错成杨荣国了?

也有人传,当时遇夫先生还说:“杨荣国先生的特点不就是错别字多吗?这样的人怎么能当院长呢?”

这颇像遇夫先生的口气。遇夫先生对他看不起的人,多说那人不识字或错别字多。如当他听说新成立的中央文史研究馆符定一(1877-1958)为馆长时,他在《回忆录》中写道:“某乃妄人,不识一字,果有其事,亦足以轻朝廷、羞当世之士矣。”符定一,湖南衡山人,光绪末年毕业于京师大学堂,著有《联绵字典》十数册,遇夫先生说他一字不识,实在过了。

由此可知,遇夫先生对杨荣国早有看法,于是趁他在《新建设》上发文章有错误的机会,“草一文质问之”。先是把稿子投到校报《人民湖大》那里。校报方面请示时任湖大军代表的余志宏(1916-1972,曾任中共湖南省工委统战工作小组组长,湖南大学军代表兼秘书长),余以有碍团结为由,不同意发表。遇夫先生随即将批评稿寄往《新建设》,《新建设》将稿件转到当时湖大校长李达(1890-1966,字鹤鸣,湖南永州人,曾是中共一大代表)手中。李达又是如何处理此事的呢?

1951年8月19日,《回忆录》记载:“李鹤鸣来,言已将余纠杨荣国之文字示荣国,并令其自行检举向读者道歉,并致谢余之纠正。”这样处理还算公正。《回忆录》接着记载:“余言:‘杨学力不任教授,未知君意如何?他答云:‘是不妥当。余言:‘似可以图书馆长或总务长任之。免其贻误后一代青年。余又问其有困难何在,李不言。”遇夫先生哪里知道李达的苦衷,他当时刚恢复党籍,实权都在军代表手中,只是不便说出而已。

杨荣国是湖南大学秘密的地下党(共产党)五人领导小组成员,是湖大的实际领导人之一,对脱过党的李达的所谓“令”自然是置若罔闻。遇夫先生见错得不到纠正,贻误还在继续,于是提笔给毛主席写信。

遇夫先生针对杨荣国的这一系列做法,五人领导小组认为不能等闲视之。加上当时出现了所谓“老杨谭反新杨谭”之说。“老杨谭”指杨树达及谭戒甫,“新杨谭”指杨荣国与谭丕模(湖大五人领导小组成员之一,中文系系主任)。此事汇报到了时任湖南省委宣传部副部长唐麟那里。过了一段时间,就在遇夫先生焦急等候主席回信而不得的时候,却迎来了唐麟副部长转述的话:“今日教授当以思想为主。”遇夫先生听后,很快再次上书毛主席“自悔孟浪”。从毛主席肯定第二封信的态度来看,“今日教授当以思想为主”,正是毛主席本人的意思。

遇夫先生“自悔孟浪”,据说还有一些别的背景,不然,是吓不倒这位学术上充满自信、政治上并无劣迹、对共产党拥护有加、当时已68岁的老人的。据湖南大学现在还健在的知晓当时事件来龙去脉的干部、教师和学生回忆,唐麟听了五人领导小组的汇报后,当即把譚丕模等人找去研究,决定压一压遇夫先生的“嚣张气焰”。遇夫先生1944年出版过《春秋大义述》,春秋大义者何?尊王攘夷也,本有激励全国团结抗战之意。而研究的结果,认为遇老实有拥蒋之罪。王者何?蒋中正也。他们从《自序》和《凡例》中挑出几句有吹捧蒋介石之意的话,编织成文,拟交给《人民湖大》编辑部,同时让人传话给遇老,如果他肯“收敛”,就作罢,否则立即发表。据说遇夫先生闻之大惊失色云。

结果呢,遇夫先生也着实“收敛”了一下。第二次上书,也没有再逼李达表态。由于毛主席的回信,双方剑拔弩张的形势得到了缓解。

但在心底里,遇夫先生并没有放弃自己的看法。同年10月,《回忆录》载:“9日,学校评薪,最高者为第六级(760分),除五院长外,教授评此级者10人,余居其一。公布后,群众对九教授皆有微辞,而于余独谓应再加一级。此群众对余之阿好也。谭丕模并《中苏条约》极浅之文字看不通,亦评第六级。余提议应减,无人见信也。平心论之,余评最高级,决不为少,而与杨荣国、谭丕模同级,则认为一种侮辱也。”

全国高校院系调整时,1953年将湖南大学文理基础学科拆分为湖南师范学院。盛传杨荣国将出任院长。这时遇夫先生又站出来发表意见了。1953年1月《回忆录》:“21日,作书与马夷初部长,言湖大文学院院长杨荣国学识低劣,万不可任之为师范学院院长。”马夷初即马叙伦(1885-1970),中华人民共和国第一任教育部长、高等教育部长,文字训诂学学者。他对遇夫先生的进言应该说是听得进去的。院系调整人事更动,湖大的实际领导人余志宏跟着李达去了武汉大学,做教务长;谭丕模去了北京师范大学,任校党委委员,中文系古代文学教研室主任;杨荣国到了中山大学,任历史系中国古代史教研室主任。两位长沙杨姓学者的冲突,随着杨、谭各奔南北,遇夫先生留守而告终。

关于两杨的此番较量,后人多有论述。他们议论的基调大多数是:杨树达是以学术研究为目的的教授,杨荣国则是以学术研究为手段而为政治服务的教授,他们碰在一起,不可能不產生冲突。

他们这类议论,我以为是想得太多了。其实很简单,就遇夫先生方面来说,反映了高级教授对普通教授的轻视。就杨荣国方面来说,则表现了在新中国的特定历史条件下,带着革命思维模式成长起来的学者对大学者学术正统地位的轻慢。是非虽小,亦足以引为鉴戒。

遇夫先生进过以梁启超为中文总教习的时务学堂,公费留学日本7年。回国即任教育部门公职。后又任职于北京高等师范、北师大国文系(任系主任)。1927年始,任清华大学教授,10年之后,任湖南大学教授。1941年,经推荐选举为教育部部聘教授,在教育部领取薪水,可去任何大学教书。同为(社会科学)部聘教授的只有吴宓、陈寅恪、汤用彤、徐悲鸿等十数人。1948年又成为当时中央研究院28名人文科学界院士之一。中华人民共和国成立后于1955年名列中国科学院哲学社会科学学部委员(即今院士)。在上述三个名单中均有一席之地者仅陈寅恪、汤用彤和杨树达三人,足见遇夫先生之学术地位!而杨荣国呢,读了7年私塾后,经过补习英语和数学,14岁考进中学,22岁上海群治大学毕业。毕业后一直在私立中学任教。后来虽然当了内迁四川的东北大学以及桂林师范学院的教授,但与遇夫先生相比,其学术地位明显不在同一个级别上。

不过,轻视他人总归是不对的。殊不知中小学者自有中小学者的长处,杨荣国自有其不容小觑之处。他1938年加入中国共产党,早年接受辩证唯物主义和历史唯物主义,并运用来研究中国古代思想史及哲学史,卓然自成一家。

《中国社会科学院研究生院学报》1992年第六期发表了黄宣民的文章《郭沫若的人民本位观》,其中提到,1977年冬,郭沫若与侯外庐最后一次相见,“彼此见面后,郭老便滔滔不绝地讲起来,讲毛主席曾经问他读过杨荣国的书没有,郭老说读过。主席又问杨的观点跟谁接近,郭老说他记不起来,便随口说:接近翦伯赞吧?主席说,不,他的观点接近侯外庐”。做学问做到能让毛主席和郭老谈论,能与侯外庐和翦伯赞这样的史学大家并提,也就终生无憾了。

至于遇夫先生就杨荣国的文章提出质疑,是正常的学术批评。认为手持与足蹈不是一回事,班固是《汉书》作者,但也不能强行要他为《左传》作注,不可以说这样的观点有什么错处。即便是“今日教授当以思想为主”,学术上有错还得纠正。毛主席也只是说遇夫先生的做法“较好”,并没有掩盖杨荣国在学术上的失误。

(责任编辑:楚文)