基于人工湿地的海水池塘循环水养殖系统构建与运行效果研究

钟 非,魏静静,赵永超,陈玉生,许程林,李 多,吉红九

(1 江苏省海洋水产研究所,江苏 南通 226007;2 南通大学生命科学学院,江苏 南通 226019)

近年来中国海水养殖业发展迅速,2015年海水养殖产量占全国水产品总产量的28%[1],海水养殖业趋向集约化、高密度、高产出的养殖模式[2]。但是,该模式生产稳定性较差,养殖水环境恶化与流行性病害暴发易引起养殖对象大规模死亡[3-5],此外,养殖废水的随意排放对受纳水域生态环境具有严重威胁[6-9],并可能加剧优质养殖水源短缺[10]。因此,必须采取措施改善养殖水环境,实现养殖水体的循环利用。目前,海水工厂化养殖已经形成成熟的循环水处理工艺,并在生产实践中得到应用[11],然而,海水池塘养殖仍然采用粗放的大排大灌模式。国内对海水池塘循环水养殖模式研究已有相关报道[10,12],然而在江苏沿海区域,与当地养殖模式及地域条件相适应的水处理工艺亟待开展研究。

人工湿地由基质填料[13]、植物[14]和微生物[15]三部分组成,可对各类污水进行有效处理[16],并已成功应用于淡水[17]和淡咸水[18]养殖系统,但在海水池塘养殖系统中应用不多[19]。缺乏耐盐植物是限制人工湿地在海水养殖系统中应用的主要原因之一[20]。在人工湿地中种植红树林植物用于养殖废水处理已有报道[21],但是红树林植物在江苏地区面临越冬问题。江苏沿海滩涂常见耐盐植物主要有互花米草和盐角草,其耐盐范围广,对氮、磷的去除率与红树林植物基本相当[22-24]。基于江苏海水养殖池塘的现状,本研究选取互花米草和盐角草作为湿地植物,构建以人工湿地为核心的海水池塘循环水养殖系统,通过比选人工湿地的运行方式及湿地植物种类,分析人工湿地对养殖池塘水体的调控效果,评估养殖对象的生长情况,研发适用于江苏地区的海水池塘养殖系统水处理工艺,为海水池塘养殖业的健康发展提供参考。

1 材料与方法

1.1 养殖系统

养殖系统位于江苏省海洋水产研究所东凌试验场,有面积为40 m2的海水养殖土池四口(海水盐度25.3±2.5),其中,试验池Z1和Z2用作水体循环养殖,仅在每月测量养殖对象生物学指标时排水并补水;Z3和Z4池设为对照池,每周向外界排放废水并换水(图1)。海水循环处理系统由储水箱和人工湿地组成,Z1水体通过自动控制水泵抽提至设有非接触式水位传感器的储水箱,储水箱通过电磁阀向人工湿地均匀供水。人工湿地分为两组(CW1和CW2),每组有3套平行系统,面积为0.35 m2,分别种植盐角草(Salicorniaeuropaea)和互花米草(Spartinaalterniflora),均填充黄沙(粒径1~3 mm,层高35 cm)和砾石(粒径10~20 mm,层高5 cm),水流流向为下行垂直流。两组人工湿地出水自流进入Z2,当Z2池水位达到一定高度,水体漫溢至Z1池,实现养殖水体处理与循环利用。人工湿地运行模式分为两个阶段,2017年7月6日至8月13日为连续运转阶段(处理水量6 m3/d,水力负荷3 000 mm/d),2017年8月14日至10月30日为间歇运转阶段(处理水量0.6 m3/d,水力负荷300 mm/d)。

图1 人工湿地异位处理养殖系统示意图Fig.1 Schematic diagram of ectopic recirculating mariculture system for constructed wetland

Z1、Z3和Z4文蛤(Meretrixmeretrix)投放密度分别为400粒/m2、200粒/m2和200粒/m2;Z2和Z4分别投放脊尾白虾(Exopalaemoncarinicauda)20 000尾和10 000尾;Z1、Z3和Z4各投放罗非鱼(Oreochromisspp.)10尾。所投放文蛤、脊尾白虾和罗非鱼的规格分别为3.08 g/粒、0.55 g/尾和124 g/尾。在文蛤养殖池塘中投放少量罗非鱼主要用于控制浒苔生长。Z2和Z4依照脊尾白虾养殖密度投喂配方饲料,Z3虽未养殖脊尾白虾,仍然投入与Z4等量饲料,Z1不投饲。

1.2 样品采集与分析

1.3 统计分析

采用SPSS软件,通过单因素方差分析判别种植不同植物的人工湿地(CW1和CW2)出水,以及不同养殖池塘间(Z1、Z2、Z3和Z4)水体水质是否存在显著性差异;通过配对T检验判断循环池塘(Z1和Z2)和对照池塘(Z3和Z4)中的养殖对象主要生物学指标是否存在显著性差异。

2 结果与讨论

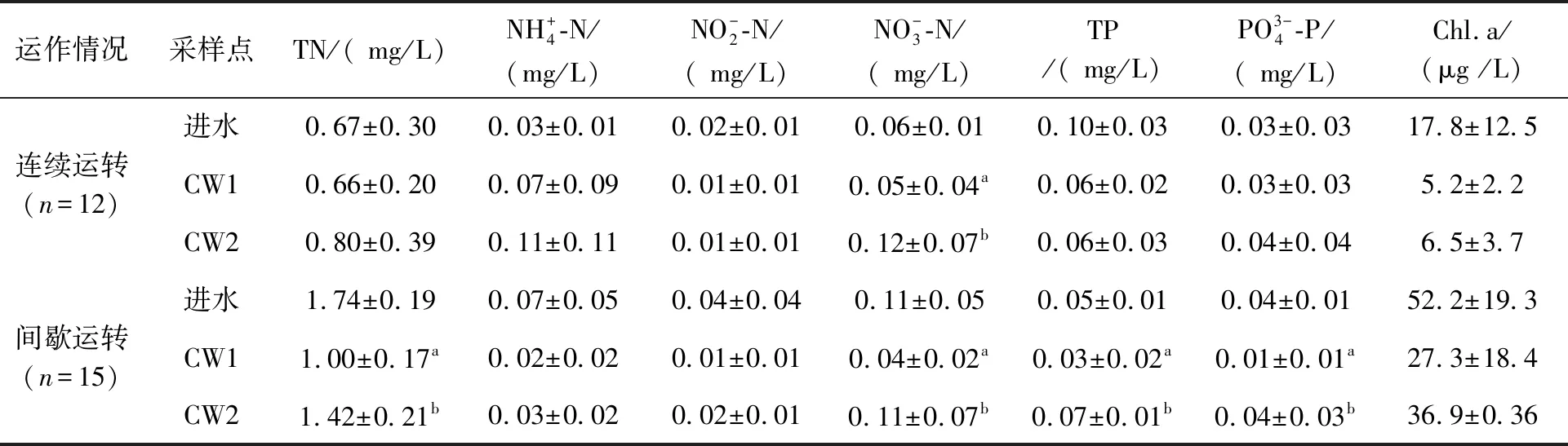

2.1 人工湿地净化效率

表1 人工湿地连续运转与间歇运转阶段进出水水质指标Tab.1 Water quality in the influent and effluent of the constructed wetland under continuous and intermittent operation

注:a、b表示两组湿地出水中各水质指标是否存在显著性差异(P< 0.05);n表示样本数

2.2 养殖池塘水质状况

表2 人工湿地间歇运转阶段各养殖池塘水质 Tab.2 Water quality in the mariculture ponds at the stage of intermittent operation n=6

注:上标a,b表示四口池塘间各水质指标是否存在显著性差异(P<0.05)

2.3 池塘养殖对象产量

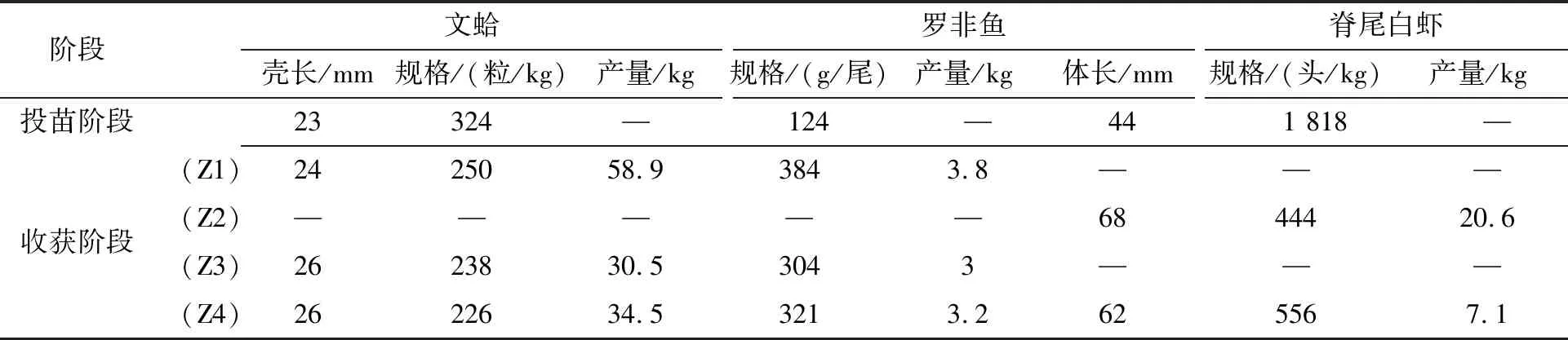

通过人工湿地循环处理,集成“鱼-虾-贝-草”的海水池塘养殖系统不仅水质较好,养殖对象生长情况同样良好。在收获阶段,Z2和Z4脊尾白虾平均体长和规格相比于投苗阶段时有明显增加;Z1、Z3和Z4罗非鱼平均体重比投苗阶段时有明显增加;Z1、Z3和Z4文蛤平均壳长和规格相比于投苗阶段时变化不大(表3)。配对t检验表明,试验结束时Z2脊尾白虾体长显著高于Z4(P<0.05),Z1文蛤壳长和Z3及Z4存在显著性差异(P< 0.05),而文蛤粒重在三口池塘间不存在显著性差异。研究表明,相比于文蛤单养模式(Z3),文蛤与脊尾白虾单池混养模式(Z4)在实现文蛤增产的同时,还能增收脊尾白虾7.1 kg。采用基于湿地循环水处理的文蛤(Z1)和脊尾白虾(Z2)分池组合混养模式能进一步提高脊尾白虾的单位面积产量(表3),并有效控制养殖废水排放,在不影响养殖生产的同时具有较大的环境效益。但是相比于文蛤与脊尾白虾单池混养模式,分池组合混养模式下文蛤产量出现了一定的下降,与研究预期存在差异。文蛤为底栖双壳贝类,而脊尾白虾常在池底栖息,单池混养模式下脊尾白虾在池底活动可能导致文蛤闭壳,从而影响其滤水摄食;而分池组合混养模式隔离脊尾白虾与文蛤生境,并通过脊尾白虾养殖池塘表层溢出的富含藻类的水体保障文蛤养殖池塘的饵料供应。Z1文蛤投放量是Z3和Z4的两倍,密度过高可能是影响产量的主要原因。

表3 投苗与收获阶段不同池塘养殖对象的生长情况Tab.3 Growth of cultured species in the mariculture ponds at the beginning and end of the experiment

3 结论

选用不同湿地植物(互花米草与盐角草)与运行模式(间歇与连续两种运转)时,人工湿地对海水池塘养殖水体的净化效率表明,间歇运转时(水力负荷为300 mm/d),盐角草人工湿地对海水养殖水体氮、磷的净化效果显著高于互花米草湿地(P<0.05),且对氨氮和亚硝态氮去除率较高,利用盐角草湿地循环处理海水养殖池塘水体具有一定的可行性。基于湿地循环水处理的文蛤和脊尾白虾分池混养模式能改善养殖池塘水质,提升脊尾白虾的单位面积产量。后续需要围绕养殖对象密度设置、湿地与池塘面积配比优化,以及湿地净化效率提升等方面开展深入研究。

□