旅游的幸福增进效应

——来自CGSS2015的经验证据

于 伟 张 鹏 李雪丽

(1.山东财经大学工商管理学院,山东济南 250014; 2.济南大学商学院,山东济南 250002; 3.大连民族大学经济管理学院,辽宁大连 116600)

0 引言

提升人们幸福感是经济社会发展的根本目标,但令人困惑的是我国民众的幸福感并未随着经济高速增长和收入水平提升而显著改善,甚至出现了“幸福停滞”困局[注]世界价值观调查数据显示:1995年、2001年、2007年和2012年我国国民幸福感均值分别为6.83、6.53、6.76和6.86(资料来源:世界价值观调查网http://www.worldvaluesurvey.org/wvs.jsp或中国国家调查数据库http://cnsda.ruc.edu.cn/)。,如何才能提升人们幸福感成为需要密切关注的问题。现阶段,在收入水平提升、交通基础设施改善和旅游供给侧优化的共同作用下,旅游业快速发展构成我国经济社会进步的重要特征化事实,旅游逐渐成为更多人的休闲选择。这种幸福停滞和旅游业经济位势不断凸显的共同背景促使我们对旅游发展的社会心理功效进行深入分析。从微观视角看,作为发展导向的幸福感建立在对生活环境和经历的综合评价基础上,旅游者固然会因“行走”而快乐(happiness),但在此之外是否会有更高的“综合”幸福感知(well-being)?如果将这一问题向更为宏观视角投射,即旅游业发展是否有助于破解“幸福停滞”的困局?对此解答对于制定旅游产业发展政策和提升国民幸福指数显然都具有重要意义。本文在既有旅游幸福效应相关研究基础上,将“旅游幸福感”从旅游愉悦体验向外拓展,利用大样本数据库(中国综合社会调查CGSS2015)和多种统计方法稳健验证旅游对国民幸福存在的增进效应,测度这种效应存在的区域和城乡差别,同时借助CGSS提供的测量项目分析并验证了旅游活动对人们幸福感的部分作用路径,为解答“旅游如何影响幸福”提供经验证据。

1 文献综述和理论分析

作为“隐藏的国民财富”和国民福利判定的重要标准,幸福感及其影响因素长期为经济学、管理学和社会学领域所关注(Frey et al.,2002;王丰龙 等,2015)。在“何为幸福”的研究中,伊壁鸠鲁和亚里士多德的早期探索形成了快乐论和实现论两种幸福感的哲学基础,并产生主观幸福感(SWB)和心理幸福感(PWB)两种幸福内涵研究范式(张陆 等,2007)。主观幸福感视角下的幸福研究侧重“享乐”,认为幸福是整体生活满意度的提升、积极情绪的积累和消极情绪的消弭。心理幸福感则侧重“成长”,认为幸福不仅是获得快乐,还应包括健康向上的生活和个体潜能的发挥等。随着积极心理学研究的兴起,两种幸福感研究范式呈交融趋势,幸福感遂被视作人们根据自身内在标准对生活质量和自我发展的总体评估形成的积极情感占优的心理状态(Diener et al.,1999;伍如昕,2017),包括心理愉悦感、对生活总体满意和个体价值实现等层面(Bruno,2008)。实证研究表明,人们幸福感的影响因素多元,既包括年龄、性别、收入、受教育程度等人口学特征变量(Anderson et al.,2012;阳义南 等,2016),也包括健康状况、居住条件、社会阶层等个体认知因素(Ljunge,2016;卢海阳 等,2017),此外,城乡发展差距、通货膨胀、环境污染、公共服务质量等经济社会因素也会通过自我认知和比较等方式作用于人们的幸福感(陈刚 等,2012;周绍杰 等,2015;储德银 等,2017)。

近年来,研究者们围绕旅游者在旅游过程及其前后的“畅爽”(flow)心理体验对旅游幸福感的发生过程和影响因素进行了大量探究(吴茂英 等,2014;Smith et al.,2017)。研究发现,出行前的美好期待和对异地景物的向往有助于唤起人们的积极情绪,充实个体心理资本;伴随旅游过程中的身体位移和游览的审美、逃逸和移情等心理活动,旅游者的愉悦和个体成长需求在一定程度上得以满足;旅游活动完成后旅游者实现从世俗到“神圣”再归于平凡的身份状态转换,而在回忆和联想的作用下,旅游者在旅游过程中的“畅爽”体验和高层次需求满足感能够得以留置(亢雄 等,2010;张天问 等,2014)。这种愉悦及满足的唤起和沉淀共同构成了旅游幸福感的生成机制。旅游幸福感影响因素研究则兼有过程和活动视角,过程视角的研究表明旅游幸福感生成与全过程体验有关,既包括资源产品和旅游服务质量,也包括游客间互动等因素(Su et al.,2015;Reitsamer et al.,2017);活动视角下研究者们关注不同类型体验项目对旅游者幸福感的影响,例如:观光旅游被证实有助于提升参与者的享乐型幸福感(Gilbert et al.,2002);登山、潜水、探险和禅修旅游活动有助于人们产生积极自我认可(Stebbins,2008;Norman et al.,2017);红色旅游者幸福感的提升则通过内化价值观和学习的逆向正迁移强化机制实现(郑华伟,2016)。这些围绕特定旅游活动项目和旅游体验展开的旅游幸福感研究有利于我们洞悉旅游者的心理体验,但发生在特定旅游时刻的旅游体验具有具身、流动和情境性特点(樊友猛 等,2017),旅游的幸福研究有必要深入关注旅游活动在“愉悦体验”之外对人们的福祉和生活质量的影响(Filep,2012;Uysal et al.,2016;Knobloch et al.,2017),厘清旅游活动对人们综合幸福感的作用。

人们参加旅游活动的直接目的在于通过获取异于居住地世俗生活的体验经历,进而激发大脑中情绪、认知和行为的愉悦回路。尽管旅游者从游览过程中获取的积极情绪体验和满足感有利于唤起其愉悦感知并向家庭、社会和文化生活外溢,但幸福的真谛在于人的全面发展。旅游幸福增进效应并非只是身心愉悦,还包括通过旅游活动获得的自主性增强和“成长”潜能提升等,这种成长发展认知与人们对生活的态度、前景认知和控制感有关(Ryff et al.,1995;Tse,2014),能够反映在人际关系拓展和个体成长等方面(“旅游业对国家经济社会发展的战略性作用”课题组,2015)。离开常住地的空间位移使得旅游者与原有的地理社会环境发生暂时隔离并与目的地社会产生关联,这有助于拓展个体社会资本。社会资本积累被视为拥有者改善环境掌控力、拓展成长空间和提升自我接纳意愿的有效途径,对感知发展前景和幸福有着显著影响。从个体视角看,一方面,个体在旅游活动中与他人的交往有助于彼此产生身份上的认同和价值观的相互包容,强化彼此之间的去符号化和主体间关系的“社会学想象”(王培刚 等,2015),进而产生认同和长期交往动机,这有助于充实个体认知性社会资本;另一方面,与在常住地与他人长期互动产生的强联系不同,旅游活动是参与者拓展原有社会空间之外社交网络的有效方式,旅游者在与目的地居民、旅游服务提供者和同行者互动中能够增加产生弱联系的机会,而弱联系关系有助于提供非重叠性信息,优化个体结构性社会资本,提升资源动员能力和自我接受水平。从宏观层面看,旅游者的社会流动也是不同区域人群沟通交流的渠道,有助于增强不同人群之间的相互了解和全社会内部联系网络,进而培育全社会范围内的信任机制(Glover et al.,2005)。

大量研究证实,幸福感的形成与人的社会经济地位(Socio-economic Status)密切相关(Blanchflower et al.,2008;黄婷婷 等,2016),社会经济地位是社会成员进行社会参与和交往的基础(杨博 等,2015),由个体的知识、收入和职业地位等因素决定,是衡量个体成长的重要外部指标。旅游活动可通过多重方式提升个体对自身社会经济地位认知。首先,个体社会经济地位感知与其知识基础密切相关,旅游者在“行走”过程中会开阔视野和增长见识,这有助于增加个人知识储备,进而提升个体自我效能感和发展空间;其次,作为人们在物质消费基础之上的享受型活动,旅游活动是高质量生活的外在呈现方式,这使得旅游消费具有特定“符号”功能,而消费社会中的符号本身往往附带地位和声望等意义,消费某一符号意味着处于特定社会区隔(鲍德里亚,2014),旅游消费的“符号”效应有助于提升参与者对社会区隔的自我认定;最后,人们对社会经济地位的感知与比照效应密切相关,作为高层次和创造性消费的旅游活动能够使其参与者通过比照产生社会身份的自我强化(Bernini et al.,2017),提升对社会经济地位的认知。

综上所述,本研究提出以下待验证的假说:旅游活动能够显著提升人们的综合幸福感,即旅游具有幸福增进效应,这种效应能够通过充实社会资本和提升社会经济地位方式实现。

2 模型设定与数据说明

为验证旅游的幸福增进效应,本研究设定的基准回归方程如下:

wellbeingij=β0+β1tourismij+γWij+ηZj+εij

(1)

式(1)中,wellbeing和tourism分别指代被解释变量幸福感和核心解释变量旅游活动,由于本研究刻画的基于整体生活经历的幸福感知受个体认知和宏观环境等多种因素影响,为剥离出其他因素的影响进而准确识别旅游活动对幸福感的作用,本研究设置Wij和Zj两组控制变量,分别指代调查对象个体特征变量集合和所在省域(省、自治区、直辖市)特征变量集合,β0和εij分别为常数项和误差项。

本研究关于旅游活动、幸福感和个体特征变量数据来自于2015年中国综合社会调查(CGSS)数据库,该数据库由中国人民大学等单位联合组织的覆盖中国大陆28省域大型抽样调查形成。其中幸福感测度方式为直接征询调查对象对自身生活的总体评价(测项为“总的说来,您觉得您的生活是否幸福”),调查对象的回答反映了其对自身发展和环境的综合评判。旅游活动通过调查对象自我报告的因度假和探亲访友等原因而外出滞留的过夜天数进行测度。尽管过夜天数并未全面涵盖“近郊一日游”等活动,但仍可视为反映调查对象旅游活动的重要指标。个体层面的控制变量既包括性别、年龄和绝对收入等人口统计指标,也包括社会公平、住房条件和健康状况等个体认知指标,区域层面的控制变量涵盖公共服务、城市化水平和通货膨胀等,公共服务水平由调查对象自我报告的满意程度衡量,城市化水平和通货膨胀等通过《中国统计年鉴》客观数据反映(省域尺度)。CGSS2015共提供了10968个样本,删除在本研究选取指标上存在缺失和不确定回答的样本后共有8165个样本纳入分析。各变量测量方式及描述性统计结果如表1所示。其中幸福感均值为3.88,介于“说不上幸福不幸福”和“比较幸福”之间,以度假或者探亲访友滞留天数刻画的旅游活动均值为1.91,按照本研究赋值方式为(过去一年)5个晚上以下,这在一定程度上也说明我国休闲度假旅游仍需要进一步发展。

表1 变量测量方法及描述性统计结果

注:表中相关数据来源于CGSS2015和《中国统计年鉴(2016)》

3 实证结果

3.1 基本回归结果

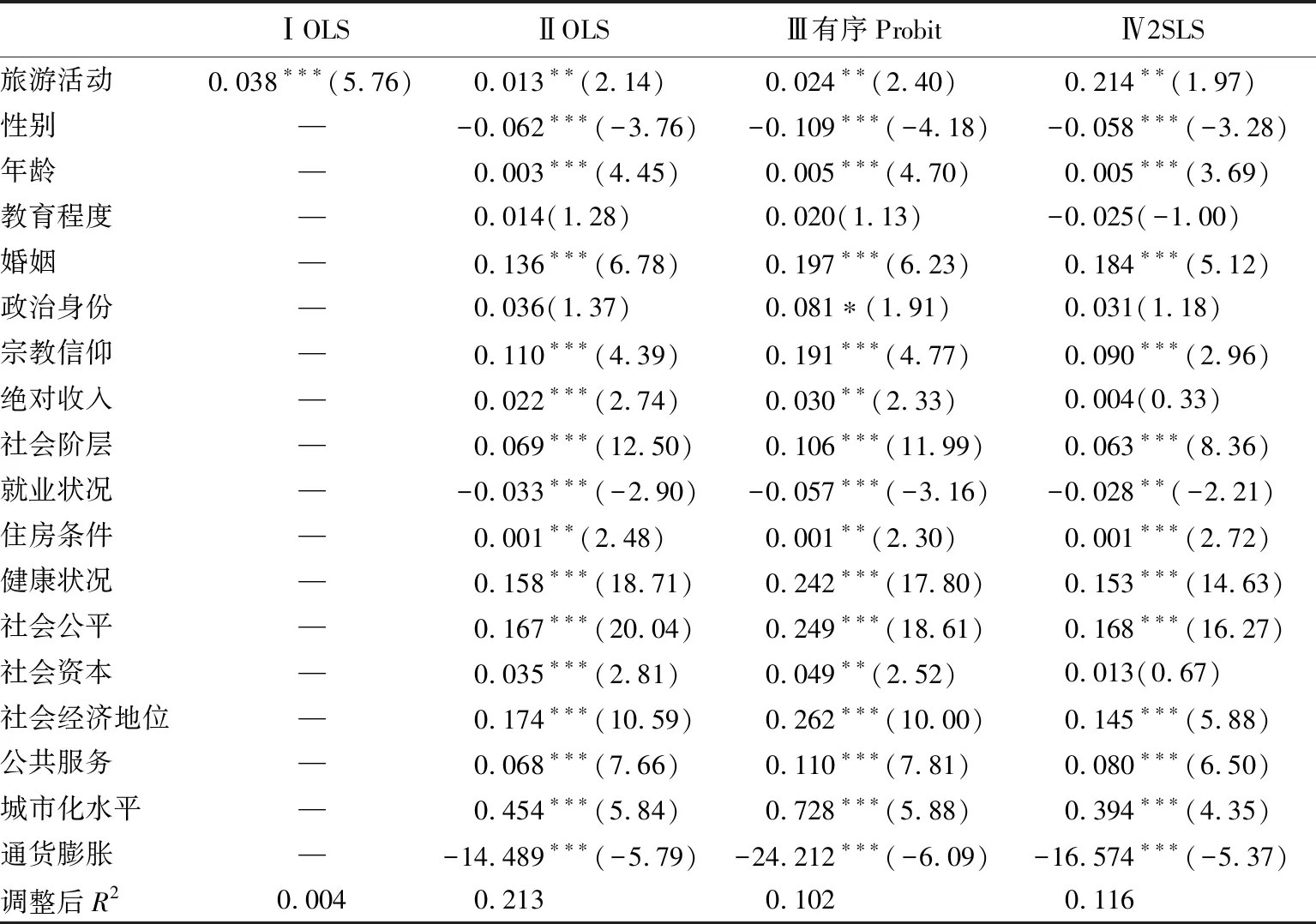

由于本研究被解释变量“幸福感”为有序离散型数据,因此使用有序Probit模型估计较为合适。但亦有研究指出,使用有序Probit和OLS模型并不会对变量系数和显著性产生明显差异,OLS模型回归结果更有助于呈现边际效应(Knight et al.,2010;卢海阳 等,2017)。因此,本研究在表2中同时报告了有序Probit和OLS估计结果。在不考虑任何控制变量时,表2中列ⅠOLS模型估计结果显示旅游活动对人们幸福感的影响显著为正(β1=0.038,P<0.01),列ⅡOLS模型增加了人口统计特征、个体认知和区域社会经济控制变量后,模型解释力较列Ⅰ有了明显提升,旅游活动对人们幸福感影响仍显著为正(β1=0.013,P<0.05),这一结论在列Ⅲ基于有序Probit模型估计结果中得以支持(β1=0.024,P<0.05),反映出旅游活动有助于提升人们的幸福感知,即旅游活动具有幸福增进效应。

如表2所示,可以看出:性别系数显著为负,表明男性幸福感要低于女性,这与传统文化赋予男性的角色压力有关;年龄、婚姻、宗教信仰和绝对收入等变量对幸福感影响均在至少5%水平下显著为正,表明人们幸福感随着年龄增长有所提升,家庭提供的心理归属和角色担当有助于提升人们的幸福感,绝对收入增长带来的生活质量改善和风险降低也有助于充实人们的获得感。住房条件、健康状况和社会资本对人们幸福感影响亦显著为正,健康的身体状况和良好的居住条件是提升人们积极心理的必要条件,社会资本带来的对社交和受尊重需求的满足也有助于提升人们的幸福感。社会公平感知增强和相对社会经济地位的改善有助于提升人们对社会发展的认同感,充实人们的积极心理。就业状况的幸福影响显著为负,这意味着非农就业对人们的幸福感存在消极影响部分源自非农就业所具有的竞争环境和绩效提升压力。区域发展变量中,公共服务和城市化水平对人们幸福感影响在1%水平下显著为正,公共服务质量优化有助于提升人们生活便利性,城市化进程则能够为个体提供更多发展机会。通货膨胀增加了人们生活成本,减少了相对收入,对幸福感知具有显著消极影响。

表2 总样本OLS、有序Probit和2SLS模型估计结果

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平下显著,回归系数括号内的数字为T统计量,下表同

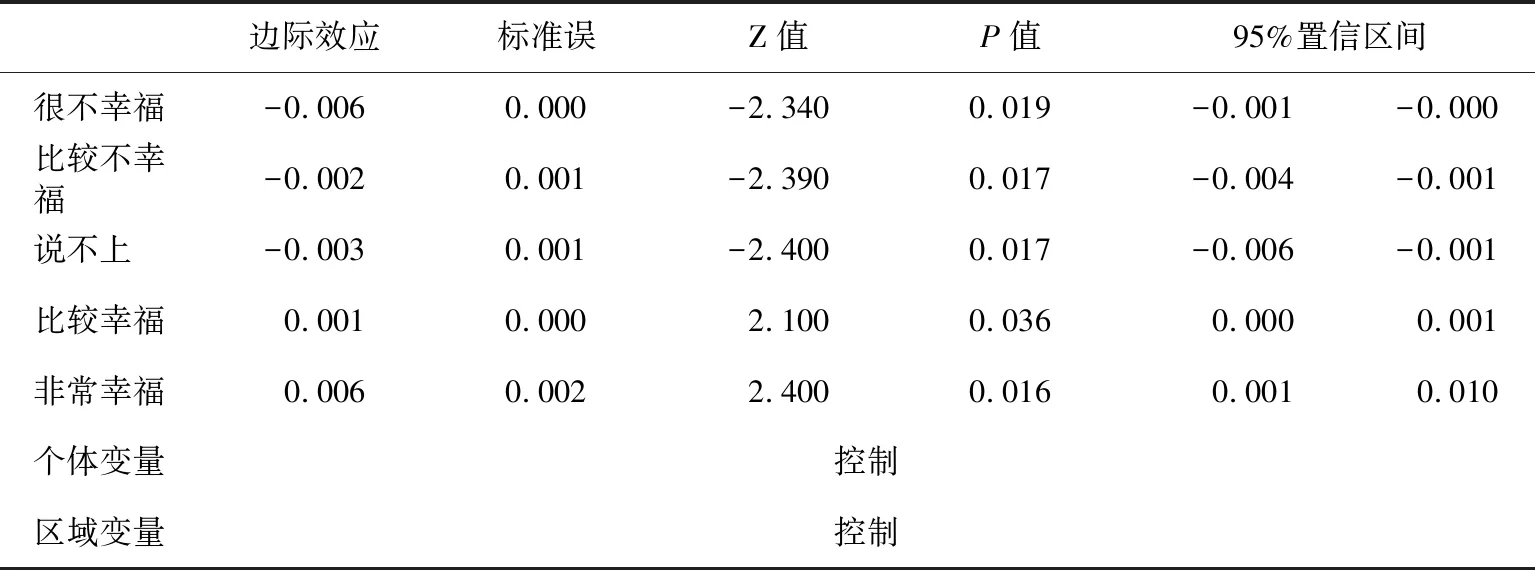

为进一步夯实“旅游具有幸福增进效应”结论的稳健性,本研究基于OLS方法在控制了其他变量基础上测度了旅游活动对人们幸福感影响的边际效应值(见表3)。总体样本范围内,外出旅游每增加一个单位(即表1旅游活动赋值层级),调查对象非常不幸福和较不幸福概率分别下降0.6%和0.2%,比较幸福和非常幸福概率则分别上升0.1%和0.6%。边际效应分析结果再次证实旅游活动具有幸福增进效应。

表3 旅游对幸福感影响的边际效应回归结果

3.2 内生性处理

尽管OLS和有序Probit模型估计结果均显示旅游活动有助于提升人们的幸福感,但将其解释为因果关系还需要进一步克服内生性问题。内生性问题主要源自反向因果和遗漏变量,前者表现为幸福感更高的人群外出旅游概率可能更大,后者源自某些不可测变量(如性格)会同时影响出游意愿和幸福感知。为尽可能克服内生性问题的影响,本研究采用工具变量和两阶段最小二乘法(2SLS)做进一步检验。既有工具变量多采用内生变量的滞后变量和外部变量加以寻找,本研究采用的是截面数据,因此从外部变量加以考量。道路基础设施和旅游接待设施是影响人们外出旅游意愿的重要因素,其对人们幸福感的影响也是通过出行便利性等间接方式实现,因此本部分选择两变量作为工具变量,分别通过省域路网密度和旅游企业资产进行测度,计算方式为省域铁路公路通车里程(之和)除以省域面积和旅游企业(旅游景区、星级饭店、旅行社)固定资产总值,数据来源于《中国统计年鉴(2016)》和《中国旅游统计年鉴(2016)》。

表2列Ⅳ报告了基于两阶段最小二乘法(2SLS)估计的结果,弱工具变量F统计量为12.78(>10),因此拒绝弱工具变量原假设,Sargan检验P值大于0.05,无法拒绝工具变量符合外生变量的原假设(具体过程略,备索)。核心解释变量旅游活动的系数仍在10%水平下显著为正,这意味着在克服了内生性导致的偏误后,旅游活动能够显著提升人们的幸福感的假说依然成立(β1=0.214,P<0.05)。以10%水平为界,其余控制变量除个别因素之外的影响方向和显著性与OLS和有序Probit买模型估计结果并无明显差异。

3.3 区域和城乡异质性分析结果

我国幅员辽阔,区域间和城乡间仍存在较大的发展不均衡现象。二元社会结构的存在使得不同居民幸福感受部分因素影响的状况和程度存在差异性(闰丙金,2012),这种差异是否体现在旅游的影响中需要进一步验证。本部分根据回答者自我报告的省域(省、自治区、直辖市)所在区域和户籍情况(农业/非农户口)将全部样本分为中东部/西部(国家统计局口径)以及城市(镇)/农村,分别考察不同组别下旅游活动对人们幸福感的影响。初步比较分析显示,中东部(6147样本)和西部地区(2018样本)被调查者的旅游活动仍存在显著差别(P=0.008,中东部和西部均值分别为1.93和1.83),城市(2313样本)和农村(5852样本)被调查者也存在显著差别(P=0.000,城乡均值分别为2.06和1.84)。回归估计结果如表4所示。中东部组别有序Probit模型估计结果显示旅游活动对人们幸福感影响在5%水平下显著为正,即旅游活动能够显著提升人们幸福感知,2SLS模型估计结果表明在在克服内生性影响后结论依然成立。西部地区有序Probit模型估计结果显示旅游活动对人们幸福感的影响并不显著,2SLS模型估计结果中旅游的幸福增进效应也仅在10%边缘显著水平下成立。类似的,旅游的幸福增进效应在城市/城镇样本中成立,但农村样本中并未得到显著支持。尽管旅游者在体验过程中普遍能够感受到快乐,但旅游对幸福感的作用仍存在区域和城乡差别。西部和农村地区旅游的幸福效应并未彰显,其原因与西部和农村居民在经济发展水平、居民收入和发展机会等方面长期相对劣势有关。一方面,如有序Probit模型估计结果显示,绝对收入对幸福感的影响在西部和农村地区显著,而这种影响在中东部和城市并不明显,这意味着西部和农村地区对收入水平改善诉求更为迫切,收入增长等物质层面因素对幸福感的影响较旅游活动等享受型消费更为突出,较大的增收压力既抑制了人们的外出旅游需求,也削弱了旅游的幸福增进效应;另一方面,如前文所述,旅游活动有助于提升人们的社会经济地位和自我评价,而社会经济地位认知对幸福感影响的估计结果在所有区域和城乡子样本中均显著,西部和农村地区居民相对较少的旅游活动在一定程度上也抑制了提升社会经济地位的渠道,间接削弱幸福感;此外,社会比较研究方向的研究表明,当人们与条件更好的群体进行上行比较时会降低幸福感(Stapel et al.,2004)。作为满足高层次需求的生活方式,区域间和城乡间的“旅游落差”在一定程度上也会通过“心理剥夺”对发展相对滞后区域人们幸福感带来不利影响。

3.4 影响机制检验

假说中提出旅游活动能够通过充实社会资本和提升社会经济地位等方式影响参与者对幸福的感知,本部分对此加以检验。表5列Ⅰ显示,在控制了其他变量后,旅游活动对幸福感影响系数为0.018且通过1%显著水平检验,旅游活动对人们社会资本也具有正向影响(P=0.000),将旅游活动和社会资本同时放入以幸福感为因变量的方程,得出旅游活动影响系数为0.016,仍通过1%显著水平检验。对比表5列Ⅲ和列Ⅰ结果能够看出,社会资本在旅游活动和幸福感之间发挥部分中介效应,Sobel计算结果也显示中介效应显著(z=0.001,P=0.008),旅游活动有助于直接提升人们的幸福感,也能够通过充实社会资本的方式间接提升人们的幸福感知。同理,列Ⅳ显示旅游活动能够提升参与者感知的社会经济地位,表5中列Ⅴ和列Ⅰ的比较以及Sobel计算结果显示社会经济地位在旅游活动和幸福感之间发挥了部分中介效应,旅游活动对人们幸福感的影响通过充实社会资本和提升社会经济地位实现的假说得以证实。对比表5中列Ⅴ和列Ⅲ结果能够进一步看出,经济社会地位提升在旅游活动和幸福感之间的中介效应较社会资本更为明显。

表4 区域和城乡分组回归结果

表5 中介效应验证结果

4 结论与讨论

4.1 结论

推动国民幸福增长是发展旅游业的基本价值取向,旅游活动不仅需要给旅游者带来行走时刻的快乐,还需有助于提高其综合幸福评价。本研究利用CGSS2015数据分析旅游活动对人们幸福感的影响,结果表明:(1) 旅游活动具有显著的幸福增进效应,随着人们外出度假或者探亲访友滞留天数的增加,幸福感将得以提升;(2) 旅游的幸福增进效应存在区域和城乡异质性,受经济发展水平等因素的影响,西部和农村地区旅游业的幸福增进效应并未充分体现;(3) 社会资本和社会经济地位感知在人们旅游活动和幸福感之间发挥部分中介效应,即旅游活动不仅有助于直接提升人们幸福感,还能够通过充实社会资本和提升社会经济地位等方式间接助推幸福感。

4.2 讨论

本研究从参与者自我报告的视角证实了“旅游业是幸福产业”并探究了其形成机制。旅游活动不仅能够在“旅游时刻”赋予参与者积极情绪和认知,还有助于通过充实个体社会资本和提升社会经济地位的方式推动人们的综合幸福感知。

本研究的政策启示如下:首先,在当前“幸福停滞”背景下,大力发展旅游业对提升人们的幸福感有着重要价值。与经济增长相比,社会发展的目标更应突出人们的获得感和幸福感,旅游则是人们提升自我评价和幸福感知的途径。与发达国家相比,我国大众旅游起步较晚,旅游的幸福增进效应有待进一步彰显。发挥旅游的幸福增进效应需要从休闲制度设计、交通基础设施建设和旅游供给体系优化等方面综合实施,通过带薪度假等休闲制度设计满足人们的旅游权利,实现工作-休闲平衡,通过交通基础设施建设减少人们外出旅行的风险感知,强化人们的出游动机,优化旅游供给体系以增加旅游者满足自身休闲需求和发展目标的选择空间,推动旅游者在旅游活动中产生并沉淀积极情绪。其次,西部和农村地区的旅游幸福增进效应并未充分彰显,“旅游落差”也是我国区域和城乡间发展不均衡的表现,保障西部和农村等发展相对滞后区域的旅游权利应为缩小区域和城乡发展差距的应有之意。旅游幸福效应的释放需要一定的经济和社会基础,现阶段需要释放中东部和城市发展的溢出效应,通过收入增长和教育发展等夯实西部和农村地区发展基础,减少西部和农村地区人们外出旅游的约束条件,缩小区域间和城乡间旅游落差,在全域范围内体现出旅游的幸福增进效应。最后,建立旅游目的地主客良性互动机制,拓宽提升人们幸福感的渠道。本研究证实旅游推动的社会资本积累是提升人们幸福感知的重要方式,旅游者和目的地居民等群体间的良好互动机制既是旅游目的地吸引力的重要组成部分,也是充实个体和全社会范围内社会资本的重要方式,因此旅游目的地需要提升服务品质,优化开放氛围,持续提升游客体验质量。此外,控制变量计算结果也提供了提升人们幸福感的系统动力视角。健康状况、社会公平认知和公共服务质量等对人们的幸福感均具有显著影响,转型期这部分因素较旅游活动对人们幸福感影响更为明显,一旦缺失则会消弭旅游业高速发展带来的幸福增进效应。因此,作为政策聚焦点和发展导向的幸福感提升是社会系统工程,需要结合环境改善和健康保障计划优化人们的健康条件,缩小收入和发展机会等的不公平程度以及提升公共服务质量等诸多方面综合推进。

4.3 研究不足和未来研究方向

囿于数据指标限制等,本研究仍存在若干不足,如无法刻画不同类型旅游活动对人们幸福感的差异影响、中介指标无法全面剖析旅游人们感知幸福的传导路径以及缺少针对旅游活动影响目的地居民幸福感的分析等。这也为未来研究提出了方向:一是选择特定样本进行分析,探讨不同旅游体验内容对人们幸福感知的影响,二是从旅游者心理认知变化视角系统刻画旅游活动对幸福感提升的传导路径,三是将旅游社区和旅游目的地居民等利益相关主体共同纳入“旅游的幸福增进效应”考察范畴,为全面发挥旅游业的社会心理功效提出有针对性的建议。