黄土堆积体变坡长坡面细沟动态发育过程

齐星圆, 高照良,2, 张 翔, 李永红, 李玉亭婷

(1.西北农林科技大学 水土保持研究所, 陕西 杨凌712100;2.中国科学院 水利部 水土保持研究所, 陕西 杨凌712100; 3.萍乡学院, 江西 萍乡33 700)

近年来,生产建设项目导致的人为水土流失已逐渐成为水土流失主要来源之一[1]。各类项目开挖、压埋、堆垫等不同扰动方式产生了大量弃土弃渣等废弃材料,形成具有复杂层次化结构的工程堆积体,成为建设区独特的人为地貌单元[2]。工程堆积体多具有“平台—陡坡”结构,在短历时、强降雨条件下,平台汇流形成的上方来水使细沟在坡面迅速发育,引发剧烈土壤侵蚀[3]。因此,研究堆积体坡面细沟动态发育过程具有重要意义。

细沟侵蚀在切割地表、输移泥沙的同时不断重塑流域微地貌,这一现象集中体现在细沟动态发育过程中。细沟发育形态变化包括沟头前进、沟岸扩张和沟床下移,其中沟头前进属溯源侵蚀,沟岸扩张是沿程侵蚀,二者均属水力重力共同作用下的侵蚀形式,沟床下移是由径流下切侵蚀引起,三者侵蚀方式、侵蚀动力和侵蚀机理的差异性导致细沟发育的复杂多变性[4-5]。降雨径流的时空格局[6]和复杂的下垫面条件[7]对坡面细沟发育有显著影响。降雨及径流作为土壤侵蚀动力和能量传递介质以及泥沙搬运的载体直接参与细沟侵蚀的整个过程。下垫面土体为主要泥沙来源,土壤特性[8]、植被因子[9-10]及流域微地形[11-12]通过干扰径流的入渗、汇集和分散进而影响细沟动态发育过程。由于细沟形态变化的复杂性、侵蚀过程的随机性[13]和影响因素的多样性,细沟动态发育过程研究已成为热点并取得了丰硕成果。相关研究显示,细沟宽度、深度和宽深比等参数间存在显著相关关系,三者能够较好地刻画细沟形态演变特征[14-16],细沟密度、割裂度、复杂度等可以作为重要参考指标[17-18]。一些研究还涉及细沟形态参数与水沙关系[19-20]、细沟横纵断面发育影响机制及动力特性[21-22]以及细沟侵蚀发育阶段的影响因素及其效应分析[23-24]。然而,大多研究对细沟形态指标的选取尚不规范,形态指标的科学性、合理性和代表性仍需大量试验验证,同时,多数试验是基于自然坡面或坡耕地的短坡长(5~10 m)研究,很少涉及具有更大坡长的工程堆积体坡面。

本文以仿真堆积体陡坡坡面为研究对象,通过开展野外放水冲刷试验,对细沟发育形态进行指标量化及合理概化,研究黄土堆积体平台汇水对细沟动态发育过程的影响,以期揭示堆积体坡面侵蚀产沙规律,为水土流失防控措施优化布设提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验于2016年7月至9月在中国科学院水利部水土保持研究所杨凌水土保持野外科学试验站(107°59′36.12″E,34°19′24.84″N)进行。该站地处陕西省杨凌区,北接黄土高原,南临渭水,地势北高南低,海拔在431~559 m,属暖温带半湿润大陆性季风气候,年降水量635.1 mm,平均气温12.9℃,无霜期211 d,植被种类主要有沙棘、杜仲、元宝枫等,地带性土壤类型为塿土,质地为中壤,土壤母质为马兰黄土。

为模拟黄土区依坡倾倒型工程堆积体,试验小区修建在工程开挖坡面上,小区覆土为工程弃土,堆置前清除砾石(>2 mm)、杂草及植物根系,坡面无植被覆盖,覆土厚0.5 m,土石比超过9∶1,土壤颗粒粒径<0.002 mm,0.005~0.002 mm,0.01~0.005 mm,0.02~0.01 mm,0.05~0.02 mm,0.1~0.05 mm,0.2~0.1 mm对应含量依次为24.04%,6.64%,9.22%,20.29%,35.20%,4.51%,0.1%。

1.2 试验设计

试验设计坡度为24°,28°和32°,坡宽为1 m,坡长8,12,16,20 m,对应冲刷流量依次为:12,18,24,30 L/min(模拟雨强1.5 mm/min,径流系数为0.5条件下汇水面积为2倍试验小区面积时的上方来水),冲刷历时30 min。为方便测量,在试验小区坡面等距设置8个观测断面,其中断面1,2,断面3,4,断面5,6,断面7,8依次对应平台—陡坡过渡区和坡上部、坡中上部、坡中下部、坡下部。

试验小区采用铝塑板(长2 m×宽0.6 m×厚4 mm)拼接围成,铝塑板埋深0.45 m,高出坡面0.15 m。为保证试验本底基本相同,12个试验小区同时进行试验前整理,试验后覆土回填。为控制各小区土壤容重和含水率基本一致,人为对坡面进行整平、压实,并在试验前24 h对坡面均匀洒水,直到坡面即将产流并用塑料薄膜覆盖。试验开始前,在8个观测断面取土,深度0—20 cm,土壤容重在1.12~1.27 g/cm3,均值为1.21 g/cm3,土壤含水率为27.04%~34.27%,均值为30.31%。为准确控制冲刷流量,试验前用体积法率定3次,允许误差范围±5%。试验小区及冲刷装置示意图见图1。

试验时采用恒压供水以保证溢流槽出流稳定,待小区出水口产流后记录产流时间,之后重新计时,前3 min内每隔1 min测量沟宽、沟深、流速和流宽,3 min后每隔3 min测量一次,同时用1 000 ml泥样瓶(精度1 ml)收集径流泥沙样品,烘干处理后用置换法计算径流量、产沙量,沟宽、沟深和流宽采用钢尺(精度1 mm)测量,流速采用高锰酸钾染色剂示踪法(精度0.1 m/s)测定,所得流速分别乘以校正系数0.67,0.70,0.80,作为各断面层流、过渡流和紊流的平均流速[3]。试验开始前和结束后测量稳流槽内水温,二者取均值用以计算水流雷诺数。试验供水为试验站井水。

注: 1.储水桶;2.水阀;3.恒压桶;4.溢流管;5.流量计;6.溢流槽;7.观测断面;8.铝塑板;9.砂浆抹面;10.集流桶。

图1 试验小区及冲刷装置示意图

1.3 数据分析

运用Excel 2013和SPSS 16.0进行数据分析和绘图。

2 结果与分析

2.1 细沟宽度

坡度为24°,28°和32°时,沟宽随冲刷历时变化过程见图2,在A,B,C中,沟宽随冲刷历时延长呈先增大后基本稳定趋势,但不同坡长条件下沟宽发育速度、稳定时间及最终稳定值不尽相同。

就冲刷历时而言,沟宽在0~9 min快速发育,发育宽度占稳定宽度的64%~88%,但发育速度逐渐变缓;在9~30 min内缓慢发育并最终于24 min基本稳定,发育宽度仅占稳定宽度的12%~36%。坡长为8,12,16,20 m时沟宽均值依次为12.39,14.35,16.87,17.63 cm,与8 m坡长相比,后三者沟宽分别增加15.81%,36.16%,42.29%,可见沟宽随坡长增大显著增大。

以冲刷历时为自变量,沟宽为因变量,拟合得出二者之间存在很好的对数关系,可用以下通式表示,即

y1=a1ln(x)±b1

(1)

式中:y1为沟宽(cm);x为冲刷历时(min);a1,b1为常数,无量纲。

表1列出了沟宽与冲刷历时的拟合函数式,式中系数a1,b1各不相同。坡度一致时,系数a1随坡长增大明显增大,b1无明显规律,表明沟宽发育速度随坡长增大而加快,但最终稳定宽度由a1,b1共同决定。

表1 沟宽与冲刷历时拟合函数

注:y1为沟宽;x为冲刷历时(*表示0.05水平显著相关,**表示0.01水平显著相关,n=12,下同)。

图2 细沟宽度动态发育过程

综上所述,坡长变化对坡面细沟发育有显著影响,坡长越长沟宽越大,且发育速度随坡长增大而加快。

2.2 细沟深度

坡度为24°,28°和32°时,沟深随冲刷历时变化过程见图3,沟深随冲刷历时延长呈增大趋势,且先快后慢,但不同坡长条件下沟深发育速度、发育时间及最终值有所差异。

图3 细沟深度动态发育过程

就冲刷历时而言,沟深在0~15 min快速发育,占最终深度的68%~84%,但发育速度逐渐变缓;在15~30 min内发育较慢,仅占最终深度的16%~32%。从不同坡长来看,8,12,16,20 m坡长沟深均值依次为7.25,8.76,10.05,12.39 cm,与8 m坡长相比,后三者沟深分别增大20.83%,38.62%,70.90%,显然沟深随坡长增大呈明显增大趋势。

以冲刷历时为自变量,沟深为因变量,拟合得出二者之间存在很好的对数关系,可用以下通式表示

y2=a2ln(x)±b2

(2)

式中:y2为沟深(cm);x为冲刷历时(min);a2,b2为常数,无量纲。

表2列出了沟深与冲刷历时的拟合函数式,当坡度不变时,系数a2随坡长增大而增大,b2变化无明显规律,表明坡长越长,沟深发育速度越快,但最终沟深是由a2,b2共同决定。

表2 沟深与冲刷历时拟合函数

注:y2为沟深。

综上所述,坡长变化对坡面细沟沟深影响显著,主要是沟深随坡长增大而增大,且坡长越长沟深发育速度越快。

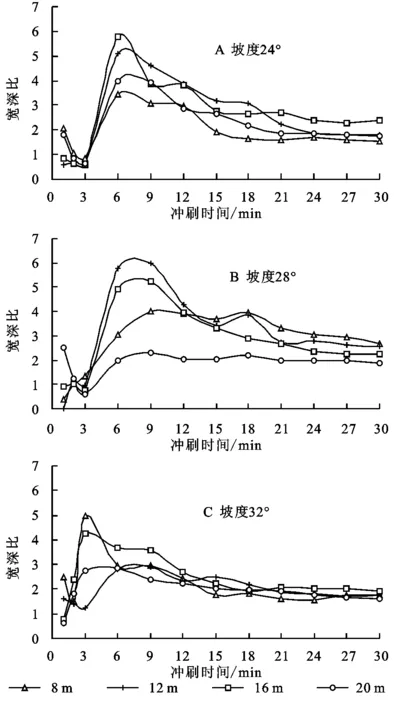

2.3 细沟宽深比

为综合分析沟宽沟深动态变化,绘制了细沟宽深比随冲刷历时变化过程如图4,显然,0~21 min为变化阶段,21~30 min为基本稳定阶段,但具体变化趋势有所差异,图4A,B中宽深比先减小后增大再减小最后趋于稳定,而图4C中宽深比先增大后减小最后趋于稳定,表明不同发育阶段细沟侵蚀特征不同。

就冲刷历时而言,图4A,B中宽深比在0~3 min迅速减小,表明此时段内径流下切能力强,沟床下移;3 min后,图4A,B中宽深比迅速增大并分别于6,9 min时达到峰值,显然沟宽发育快于沟深,主要是因为细沟形成后沿程侧蚀,土体含水量趋于饱和重力增大,加之前期沟床下移使沟岸极不稳定,受重力作用极易坍塌,沟宽急剧增大;图4A中6~30 min和图4B中9~30 min宽深比逐渐减小后趋于稳定,表明沟深发育快于沟宽,主要是由于坍塌后的沟岸基本不再变化,沟宽发育稳定,径流进一步下切侵蚀沟深增大,宽深比减小,但随着沟床抗冲性增强沟深发育变缓,宽深比趋于稳定。此外,沟深发育较快还有另一个原因——溯源侵蚀,由于下垫面组成的差异导致径流沿程侵蚀程度不同,抗冲性较差的部位首先被侵蚀形成跌坎,在径流下切作用下发育成为沟头并逐渐向与水流流向相反的方向前进,致使沟长变长、沟深增大。图4C中宽深比0~3 min迅速增大并于3 min达到峰值,表明此时段沟宽发育显著强于沟深,主要是因为32°坡度大,相对24°,28°而言,重力侵蚀明显,沟岸更易坍塌进而扩张使沟宽发育较快;3~30 min宽深比逐渐减小并最终趋于稳定,其主要原因与前述相同。

图4 细沟宽深比变化过程

从坡长来看,图4A中宽深比均在6 min达到峰值,21 min后趋于稳定;图4B中坡长20 m时宽深比在6 min后虽有波动但变化不大,其余三者在9 min时均有明显峰值且随后减小;图4C中除12 m坡长的宽深比峰值出现在9 min处,其余峰值均在3 min处,综上表明坡长变化对宽深比有影响但并无明显规律。从最终稳定值来看,图4A,B,C宽深比分别为1.54~2.39,1.86~2.56,1.74~1.93,均值为2.05,表明细沟发育沟宽大于沟深。

2.4 细沟断面

依据试验数据并结合现场影像资料,拟将细沟断面概化为V形或矩形,通过分析对比最终确定合理概化形状。为方便比较,引入概化产沙量概念[25],是指将细沟断面概化为某种形状,并由此求得的细沟侵蚀理论产沙量,其与实际产沙量的比值称为产沙比,量纲为1,显然产沙比越接近1,表明概化产沙量与实际产沙量越接近,即细沟断面概化精确度越高。

概化产沙量与细沟断面关系式如下:

M1=ρ×(S1×L)/2

(3)

M2=ρ×(S2×L)

(4)

式中:M1,M2为V形、矩形概化产沙量(kg);ρ为干土密度(kg/m3),在数值上与土体容重相等;S1,S2为V形、矩形断面面积(m2)(根据沟宽沟深求得);L为试验小区斜长(m)。

两种概化形状产沙比随冲刷历时变化情况见图5,整体呈先增后减最终稳定趋势,除前3 min外,显然V形产沙比更接近Y=1。就不同概化形状而言,V形产沙比集中在0.46~1.57,均值为0.94(<1),矩形产沙比集中在0.92~3.14,均值为1.88(>1),故将细沟断面概化为V形更精确,更具合理性。

图5 产沙比变化情况

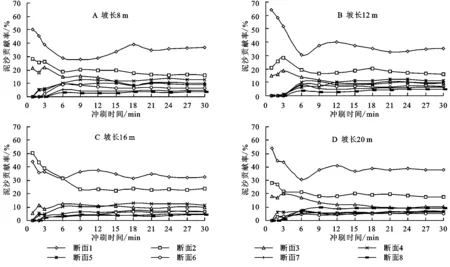

2.5 断面泥沙贡献率

试验中,各观测断面细沟发育形态显著不同导致产沙量差异较大,但由于侵蚀泥沙连续输移,各观测断面实际产沙量无法获得,本节中将细沟断面概化为V形,以概化产沙量代替实际产沙量进行分析。

各观测断面泥沙贡献率动态变化情况见图6,随冲刷历时延长,泥沙贡献率在波动变化后于21 min基本稳定,其中断面1贡献率波动最剧烈稳定值也最大,其次是断面2,其余6个断面贡献率基本在20%以下变化且波动幅度很小。

就泥沙贡献率而言,断面1,2总贡献率集中在47.37%~94.44%,均值为60.36%,即其余6个断面总贡献率为39.64%,表明断面1,2处为细沟侵蚀主要泥沙来源,即平台—陡坡过渡区和坡上部为侵蚀易发区。从不同坡长来看,各断面泥沙贡献率动态变化情况基本一致,其中断面1,2总体呈减小趋势但有波动变化,断面4~8整体呈增大趋势但增值很小,对于断面3,除坡长为16 m外,其余三者波动较大但总体都呈减小趋势,表明坡长变化对各断面泥沙贡献率影响较小。

图6 各断面泥沙贡献率

3 讨 论

黄土堆积体因其土石混杂、植被缺乏及结构独特而与自然坡面存在较大差异。在黄土自然坡面,沟宽和沟深发育较缓,细沟沟网快速形成[26],但堆积体坡面沟宽沟深迅速发育且稳定值较大,主要是由于堆积体下垫面结构疏松,土壤抗冲性较差,在坡面流作用下极易发生细沟侵蚀而较少发育沟网,这与已有研究结论基本一致[13];此外,堆积体陡坡坡长越长重力作用越明显,沟头前进、沟岸扩张及沟床下移异常活跃,成为沟宽沟深迅速发育的重要原因。试验中细沟断面最终呈V形,符合典型侵蚀沟剖面特征[27],与自然坡面侵蚀规律相近。在黄土自然坡面,土壤侵蚀时空变异理论已取得大量研究成果,一些研究者运用137Cs示踪法研究黄土坡面土壤侵蚀空间分布特征,认为在农耕地、沟坡沟道及复合坡面上土壤侵蚀均表现为强弱交替的波动变化,且不同土地利用情况下均有类似结论[28-29],本文中不同断面泥沙贡献率波动变化符合这一规律。一般认为,坡上部汇流面积小侵蚀能力弱,细沟断面相对“窄浅”,坡中、下部随汇流面积增大侵蚀能力加强水土流失剧烈,断面较为“宽深”,在黄土区,梁峁顶部多为片蚀、中部为细沟侵蚀、下部多为细沟和浅沟侵蚀,即坡中、下部侵蚀强度大于坡上部[30-32];但也有研究表明峁坡、坡耕地坡面中上部侵蚀强度最大,而强度最弱处为坡脚,坡中部则表现为一定的波动性[33],本文结论与后者研究成果更为接近。与自然坡面相比,堆积体独特性集中体现在其压实平台和松散坡面,在短历时、强降雨条件下,平台超渗产流并迅速汇水冲刷坡面,在平台—陡坡过渡区径流下切侵蚀严重,沟床下移、沟岸坍塌频发,成为侵蚀易发区。径流作为最主要的土壤侵蚀动力与下垫面土壤结构关系密切,坡面表土通过影响径流入渗率进而干扰产流率及径流流态,最终影响坡面侵蚀过程,在黄土堆积体坡面,由于土体疏松土壤入渗率极高,坡面流在流动过程中不断沿程下渗最终径流在整个坡面的分配呈“上多下少”格局,导致坡上部侵蚀强烈,而坡中、下部侵蚀强度相对较弱。

总之,黄土堆积体坡面与自然坡面的细沟侵蚀有较大不同,限于篇幅未能将二者侵蚀规律异同及预报模型相关参数做进一步分析。此外,降雨引发的溅蚀对细沟发育存在一定影响,冲刷试验未能体现这一过程。本文主要通过描述细沟形态变化研究其动态发育过程,但设计坡长较大,观测断面较多,数据测量时间间隔偏大,未能精准反映某一时刻的细沟形态具体变化。

4 结 论

(1) 坡面细沟沟宽和沟深均随冲刷历时延长呈增大趋势,且与冲刷历时呈对数函数关系。

(2) 细沟宽深比先增后减最终稳定于1.54~2.56,表明沟宽大于沟深,细沟断面呈V形。

(3) 堆积体平台—陡坡过渡区和坡上部泥沙贡献率高达60.36%,为侵蚀易发区,在坡面水土流失治理过程中,应重点加以考虑。可采用工程、植物措施相结合的调控方式,针对平台,可将其划分为多个小型单元,在减小汇流面积的同时增加降雨径流就地入渗拦蓄;对于坡面,分割径流以减少汇流,层层设防以减缓流速,通过分块、分段拦截以消减径流侵蚀能量,最大限度地减少坡面水土流失。

(4) 坡长变化对沟宽和沟深有显著影响且规律明显,对细沟宽深比产生影响但无明显规律,对断面泥沙贡献率影响较小。沟宽和沟深均随坡长增大而增大,且发育速度也随之加快,表明坡长越长,细沟溯源侵蚀、沿程侵蚀和下切侵蚀越剧烈,且侵蚀速率也越快。因此,对堆积体较长边坡必须进行削坡分级处理,截短坡长以控制坡面土壤侵蚀。

——以长治市山区为例