2017年8月江西上高雷暴大风雷达回波特征分析

高建平,马中元,吴才明,罗 燕,袁 媛,宋 宽

(1.江西省上高县气象局,江西 上高336400;2.江西省气象科学研究所,江西 南昌330064)

雷暴大风(≥17.2 m·s-1)是强雷暴云的产物,也称雷雨大风,并常伴有冰雹、短时强降水等灾害天气出现。雷暴大风在雷达回波上的表现笼统说就是强回波,这种强回波往往带来短时强降水(≥30 mm/h),有时1 h强降水就可以超过50 mm而形成“短时暴雨”。

国内有不少专家学者开展过这方面的研究。例如:马中元等[1]认为强飑线具有紧密排列的带状回波结构特征。曲晓波等[2]指出飑线是有组织的中尺度系统。盛日锋等[3]认为产生飑线的不稳定层结是上干下暖层结。于庚康等[4]指出在飑线移动过程中,地面风场对应一条清晰的辐合线,对飑线的维持起着重要的作用。孙虎林等[5]认为高空槽后强西北气流和近地面晴空辐射增温,为飑线发生提供了条件。刘娟等[6]认为飑线上强雷暴单体移动方向与7 km高空风向一致。曹艳华等[7]研究指出影响江西的飑线系统主要来自外来飑线系统,在云图上表现为MCS、积云线和对流云带。张京英等[8]指出飑线弓形回波带来的灾害性大风是来自于对流层中上层的干冷空气。许爱华等[9]研究指出9种构成江西强对流天气的典型云型。马中元等[10,11,12]研究指出江西对流风暴的9种触发系统与形成机制。敖泽建[13]发现弱冰雹也会出现冰雹回波特征。姚静等[14]分析指出三体散射长钉、超过8 km高的50 dBz强回波区、中等强度中气旋、逆风区都对冰雹天气预警有较好的指示意义。肉孜·阿基等[15]研究指出冷空气强度、动量下传决定了大风的类型与强度。李浚河等[16]研究表明强对流天气的形成与雷达速度图上出现明显的中气旋特征等特征有关。这些天气学和单部雷达回波形态特征研究成果,为江西上高雷暴大风天气的研究提供了有益的经验和理论依据,但这些研究中很少看到雷暴大风等强天气在多部雷达拼图上的回波特征分析。

本文利用江西WebGIS雷达拼图平台等常规天气资料,对2017年8月江西上高发生的3次雷暴大风天气过程,对照单部雷达产品,采用对比分析方法,重点讨论江西WebGIS雷达拼图的回波特征,以便为江西雷暴大风等强天气的监测、预警和预报业务工作,提供直观、简洁、快速的手段和依据。

1 资料来源

天气资料来源于国家气象中心MICAPAS 4.0平台(气象信息处理系统,简称M4)的常规天气图资料,以及上高国家站等地面资料。

雷达拼图资料来源于江西WebGIS雷达拼图应用平台(http://10.116.32.81/,2012 开发),这个平台的雷达基数据取自于CIMISS实时数据库,有24部雷达参加拼图,集雷达回波、雷电数据、自动站数据为一体,可以进行多种组合显示。

自动站资料来源于江西省自动站实时数据服务平台,这个平台捆绑在江西WebGIS雷达拼图平台中,具有江西省内和省际(周边6省)的降水、温度、风、气压、湿度等地面气象要素。

强天气资料来源于江西强天气监测平台(网址http://10.116.36.68:8080,2013 开发),监测数据取自CIMISS数据库。平台上将强天气分为:雷暴、雷暴大风、冰雹、龙卷、雷电、十分钟超短时强降水(≥10 mm·(10 min)-1)[17]和 1 h 短时强降水(≥20 mm·h-1)共7种天气实况。

2 天气实况与天气系统配置

2.1 天气实况

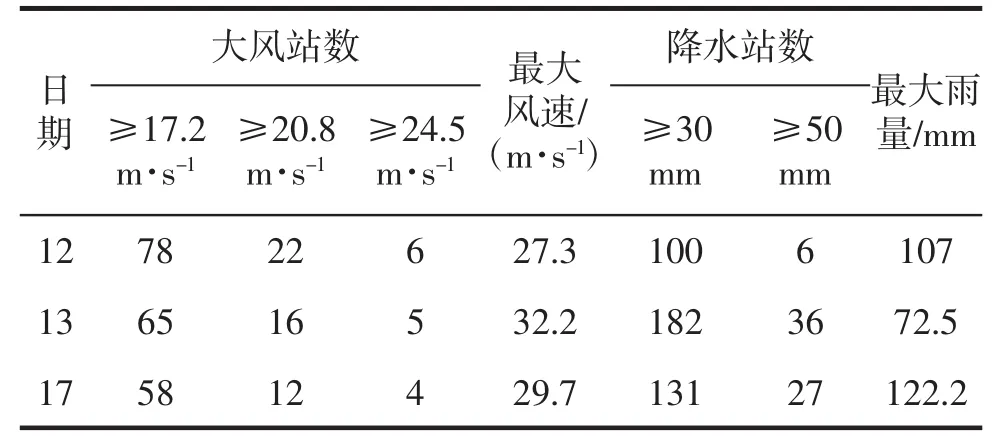

2017年8月,江西处在副高(被588 dagpm线包围)或副热带高压边缘(位于588和584 dagpm线之间)环流形势场中,出现3次较大的雷暴大风、短时强降水、强雷电天气过程。8月出现如此范围之大、次数之多的雷暴大风天气过程,历史上比较少见。表1给出了这3次江西雷暴大风过程24 h实况,降水量为08—08时的24 h雨量。

表1 2017年8月江西3次强天气过程大风、雨量记录统计

江西出现的这3次过程都造成上高县出现雷暴大风天气(表2),风力最大是8月17日14:23雷暴大风过程(26.8 m·s-1),并伴随出现冰雹和 35.4 mm·h-1短时强降水。

表2 2017年8月上高国家站3次大风记录统计

2.2 天气系统配置

“8·12”是一次副热带高压边缘多层急流汇合形成的强对流天气过程(图1a)。200 hPa江南由南亚高压反气旋环流控制,赣东北有分流区。500 hPa低槽位于四川东部,副热带高压边缘有16 m·s-1急流。700、850 hPa和925 hPa在广西至赣东北之间存在宽广的急流区,急流在赣北南部一带交汇,有辐合作用,急流交汇区地面有暖脊和地面辐合线提供抬升触发,850 hPa宽广的湿舌提供水汽。此次过程主降雨带位于沿江850 hPa附近,赣北南部主要为强对流天气,包括雷电、短时强降水和雷暴大风。

图1 2017年8月3次强对流天气过程天气系统配置与灾区分析

“8·13”较“8·12”副高略有南落,急流略有北抬,仍属于副热带高压边缘急流辐合型强对流天气(图1b)。主要强降雨带仍位于低层切变和地面低压中静止锋附近,赣北在中低层急流之间出现强对流天气,地面在赣北南部有地面辐合线和暖脊,强对流天气范围较“8·12”宽广。

“8·17”是一次副热带高压边缘暖区中强对流天气过程(图1c)。从天气形势配置来看,500 hPa处副高588 dagpm线边缘,700 hPa和850 hPa在赣北有急流,但强度较弱,仅在沿江一带达到急流标准,但水汽条件充足,850 hPa长江以南比湿达到18~20 g·kg-1,表现为一条从西南伸至赣北的湿舌。地面08时赣北露点温度达到25℃,且有弱降水出现,表明底层大气处于饱和状态。其不稳定主要由500 hPa和850 hPa的高温度差提供,长江中下游为大片25℃区域,在赣北地区达到27℃。其对流触发有赣北地面辐合线提供,随着午后对流天气发展,地面辐合线有向赣东北移动的特征。

由此可见,588 dagpm线是区别江西是否处在副热带高压边缘的关键指标。江西夏季强对流天气主要分布在588~584 dagpm线之间,低层伴随着西南急流,有较大范围的湿区存在。另外,副热带高压边缘明显的特征就是江西处在负涡度区域,长江以北为正涡度,正负涡度过渡带的0等值线附近最易产生强天气。

3 回波系统演变特征

在江西WebGIS雷达拼图应用平台上,可以清晰看到强天气系统的演变过程。3次过程基本上都是12时开始发展,17—23时结束,历时5~11 h。这与副热带高压边缘受西南急流输送暖空气和地面辐射增温有关系,强天气分布呈现明显的日变化特征。

3.1 8月12日过程

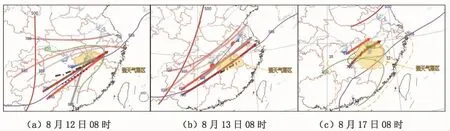

8月12日回波系统分为2个部分:A是北部大范围的降水回波带;B是南面对流产生的飑线回波带(图 2)。

12时(图2a),与850 hPa和925 hPa切变线相关的北部A降水回波带整体缓慢向东南方向移动,单体沿带走向不断向东北方向移动,呈带絮状结构,回波带主要以降水为主。与西南急流有关的暖区中B回波在湖南衡阳市附近产生,开始为点状单体回波。14时(图2b),A回波带移动较缓慢,强度有所减弱。B点状单体回波发展成B短带回波,强度加强达到 55~60 dBz,并向东北方移动。16时(图 2c),A 回波带明显减弱,但然维持着降水。B短带回波进一步发展,中心强度达到60~65 dBz,回波带走向开始转向为南北向,回波带由东北—西南走向转为南北走向(竖起来),这与江西西部走廊地形的作用有关,是江西弓状回波带的主要演变形式;15:42萍乡市湘东区麻山镇中学开始出现17.5 m·s-1的雷暴大风。18时(图2d),A回波带开始分裂并南压与B回波合并。B短带回波沿途不断产生雷暴大风,上高17:23发生19.2 m·s-1雷暴大风。同时,B短带回波向东北方移动,A回波带向东南方移动,AB回波系统产生辐合运动。20时(图2e),A回波消散,开始并入B回波系统的尾部。B短带回波头部开始快速突出,形成南北向的弓状回波,出现较大范围的雷暴大风天气。22时(图2f)之后,A回波已与B回波逐渐融为一体,并减弱东移。弓状回波带与A回波融合在一起,但还在快速移动,直到22时后才结束雷暴大风天气,减弱移出江西。22时(图2f),A回波与B短带回波合并后有个加强过程,在大片回波中也出现了短带回波,但没有产生强天气。

图2 2017年8月12日江西WebGIS雷达拼图回波演变(CR)

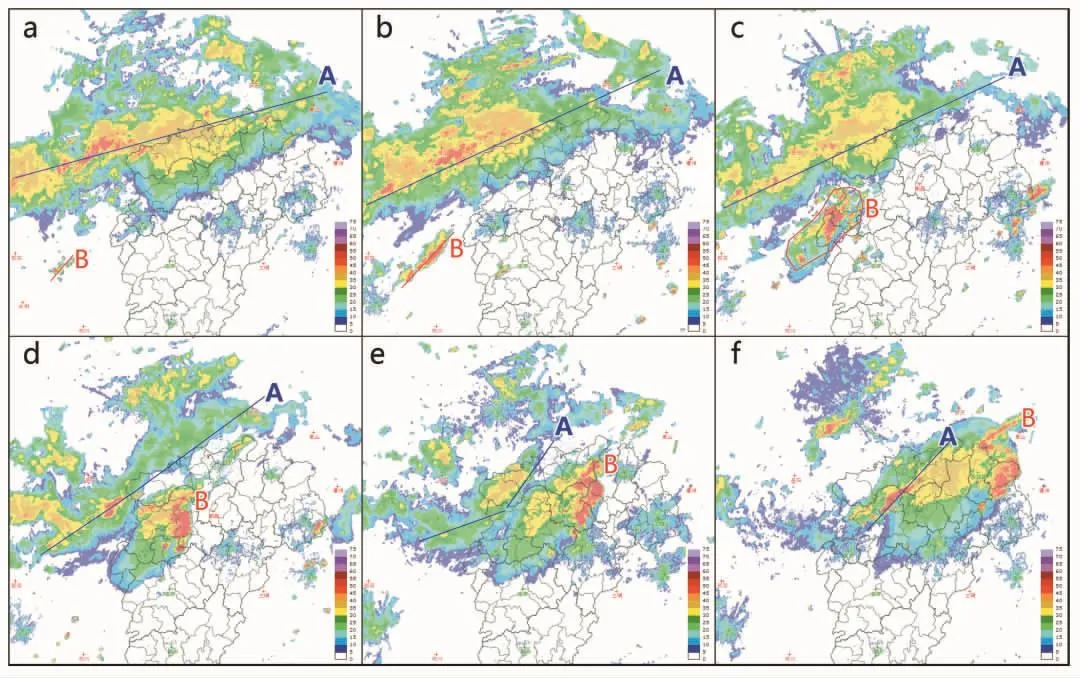

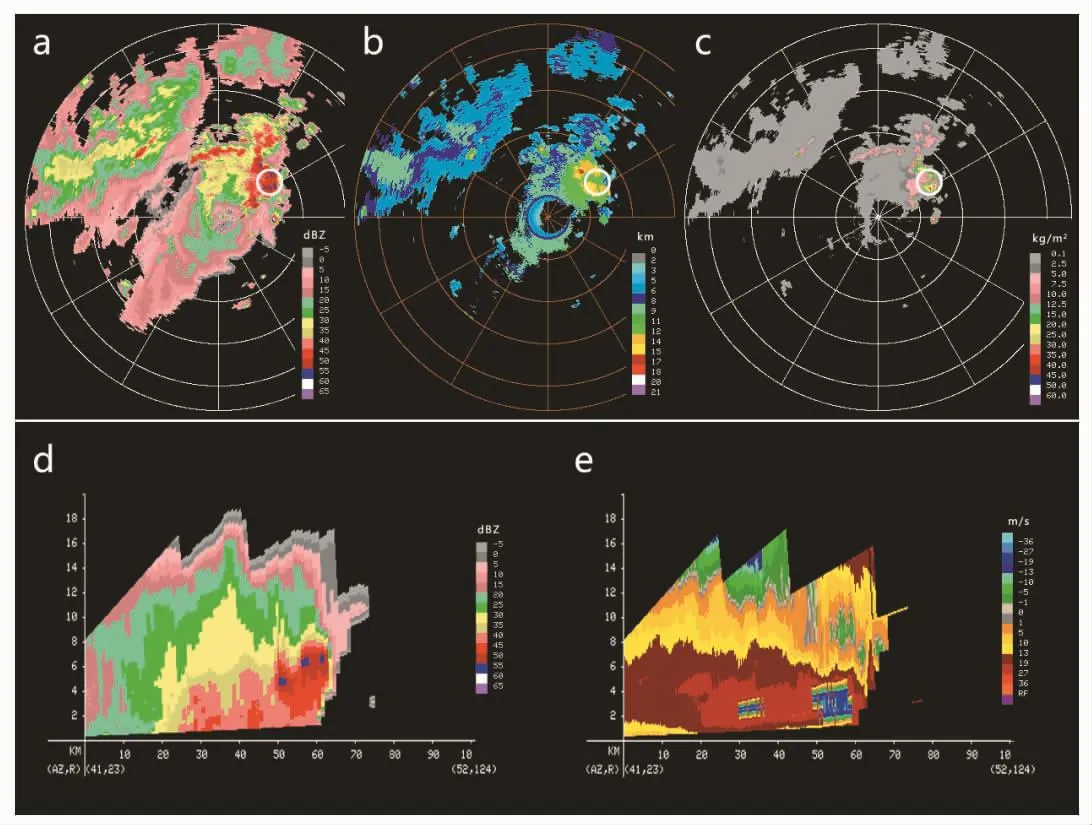

17:23宜春SA雷达组合反射率CR图上(图3a),影响上高的南北向回波短带已经形成,是形成弓状回波带的前兆;回波顶高ET图上(图3b),18 dBz回波顶高在15 km,并位于短带回波前沿;垂直液态水含量VIL图上达到30~40 kg/m2(图3c);垂直剖面 RHI图上(图 3d),0 dBz回波顶高达到18 km,55 dBz回波达到6~7 km,中高层回波向前突出,后部是大范围降水回波;垂直速度剖面VRHI图上(图3e),在大片正速度区里低层和高层分别有负速度区存在,逆风区特征明显。

由此可见,北部回波带和南部回波带表明两种不同尺度回波系统,当两者发生辐合运动时,南面回波系统会发展得更旺盛,形成飑线回波带。当东北—西南走向的回波带,发生转向为南—北走向时,是形成弓状回波带的前兆。

3.2 8月13日过程

8月13日回波系统分为2个部分:A是北部大范围的锋面降水回波带;B是锋前暖区中的大范围零散对流单体或短带回波(图4)。

12时(图4a),北部A降水回波带整体缓慢向东南方向移动,单体沿带走向不断向东北方向移动,呈带絮状结构,这条回波带主要以降水为主。在A回波带南侧开始有回波在湖南长沙市东北部产生,为多单体短带回波。13时(图4b),A回波带移动较缓慢,强度变化不大。B回波短带发展旺盛,并在附近有发展了几个相同排列的回波短带,形成在锋前暖区中到处开花局面,多单体多短带回波,强度达到55~60 dBz,并向东北方移动。14时(图 4c),A 回波带南侧江西境内,到处开始发展对流性回波,表明锋前暖区层结极不稳定,随着午后地面增温和西南急流影响,江西境内不断有对流回波产生。16时(图4d),A回波带南侧大范围B回波不断发展壮大,上高16:58发生17.2 m·s-1雷暴大风。并且有与A回波带合并趋势。18时(图4e),A回波带与B回波合并在一起,回波短带发展旺盛,合并为AB回波带,地面开始出现较大范围雷暴大风天气。20时后(图4f),AB回波带逐渐减弱东移。

图3 2017年8月12日17:23宜春雷达回波特征

图4 2017年8月13日江西WebGIS雷达拼图回波演变(CR)

图5 2017年8月13日16:59宜春雷达回波特征

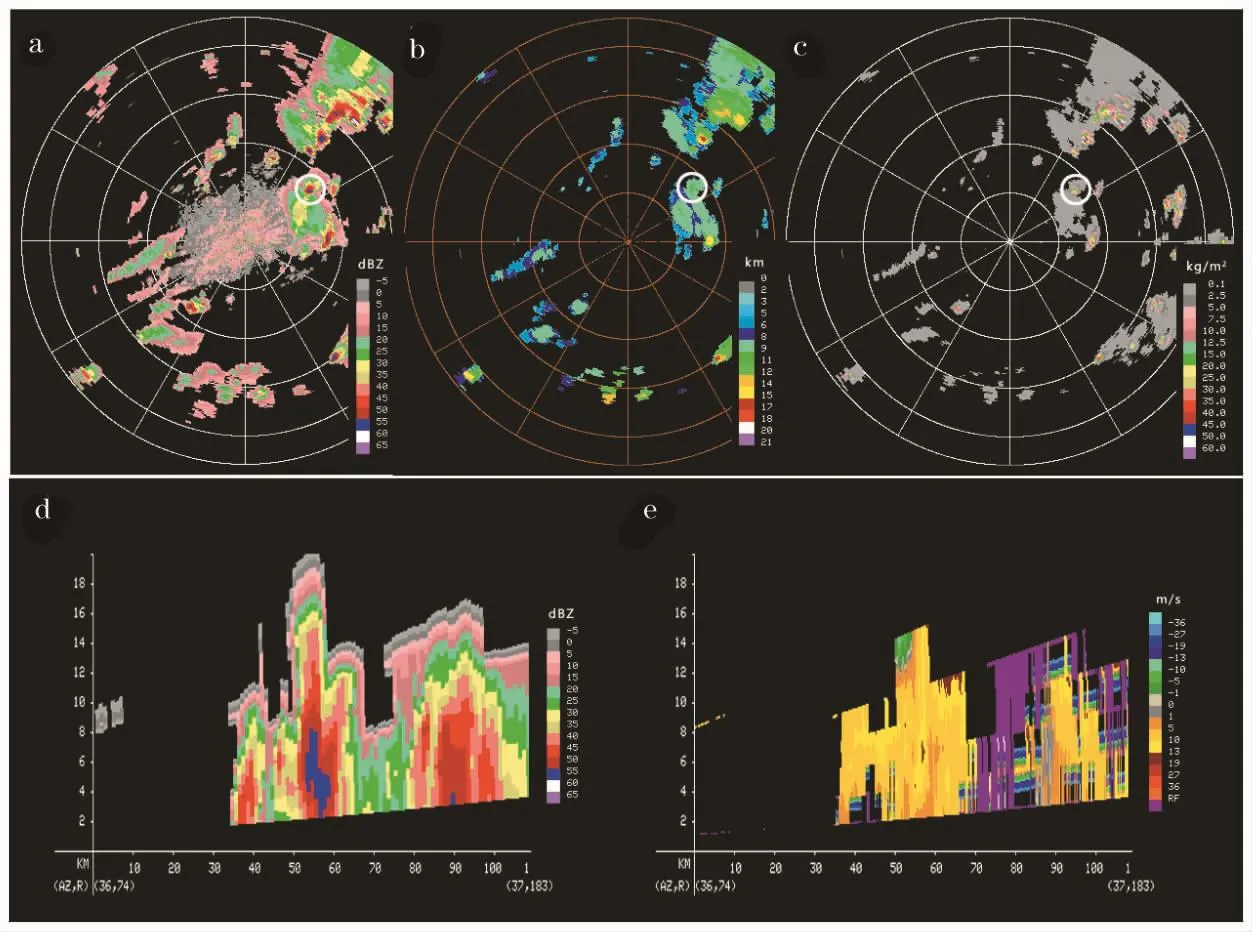

16:59,宜春SA雷达组合反射率CR图上(图5a),在上高北面有块强回波向东北偏东方向移动,强度 55~60 dBz;回波顶高 ET 图上(图 5b),18 dBz回波顶高在15 km;垂直液态水含量VIL图上(图5c),中心为 35~45 kg/m2强度;垂直剖面 RHI图上(图5d),0 dBz回波顶高达到18 km,50 dBz回波达到6 km;垂直速度剖面VRHI图上(图5e),强回波上方5~9 km有负速度区,周围是大片正速度区,正负速度形成切变,弱中气旋结构特征明显。

由此可见,北部锋面回波带的南侧,在西南急流和午后地面增温的情况下,暖区普遍易产生对流单体和多单体短带回波,统称为暖区回波系统。暖区对流单体回波分布很广,江西境内大多数地方都可以产生,雷暴大风发生在个别强的短带回波中。随着北部回波带的东南移动,南北回波系统逐渐合并在一起,强度发展旺盛,地面出现较大范围雷暴大风天气。随着回波带的东移,回波逐渐减弱。

3.3 8月17日过程

8月17日回波系统分为5个部分:A是北部与地面辐合线相配合的回波带;B、C、D、E是暖区倒槽中的对流回波(图6),回波不断合并最后演变为飑线回波系统。

12时(图6a),北部A回波带对应的是地面辐合线,呈东北—西南走向,整体缓慢向东南方向移动,单体沿带走向不断向东北方向移动。在A回波带南侧宜春附近和抚州南面开始有B和C回波产生。13时(图6b),A回波带在向东南方向移动过程中有所加强。B和C回波发展为短带回波,强度达到55~60 dBz。14时(图 6c),A、B、C 回波都发展旺盛,在抚州附近又新生一个对流单体回波D。15时(图6d),D回波不断发展壮大,上高14:23发生26.8 m·s-1雷暴大风。A、B、D回波有合并趋势。16时(图6e),A、B、D回波合并在一起,回波发展旺盛,地面开始出现较大范围雷暴大风和短时强降水天气。17时(图6f),在ABD回波的东南侧出现新生的对流单体回波E,发展速度很快,强度达到60~60 dBz,E回波强单体是由两块对流单体回波合并形成的,造成鹰潭市加油站被大风吹垮,鹰潭一些乡镇出现冰雹。18时后,ABCD回波逐渐减弱消散,E回波也在向东南移动过程中不断减弱。

14:21,宜春SA雷达组合反射率CR图上(图7a),造成上高雷暴大风的是一小块强回波单体,向偏东方向移动,强度55~60 dBz;回波顶高ET图上(图 7b),18 dBz回波顶高在 11~12 km;垂直液态水含量 VIL 图上(图 7c),中心强度超过 30~40 kg/m2;垂直剖面RHI图上(图7d),0 dBz回波顶高超过20 km,50 dBz强回波达到10 km,由于回波强出现旁瓣虚假回波顶;垂直速度剖面VRHI图上(图7e),强回波上方12~15 km有辐散型正负速度对,表明高空辐散,低层和中层为大片正速度区。

图6 2017年8月17日江西WebGIS雷达拼图回波演变图(CR)

图7 2017年8月17日14:21宜春雷达回波特征图

由此可见,回波的不断合并是形成雷暴大风和冰雹等强天气的主要演变方式。回波的传播方式一方面加快了回波移动速度;另一方面改变了回波的移动方向。因此,在判断雷达回波移动时,要十分注意是否有回波的合并与传播影响。

4 结论

本文通过江西WebGIS雷达拼图、单部雷达产品、MICAPS天气资料、区域自动站、强天气监测平台等资料,对2017年8月江西上高产生的3次雷暴大风天气过程进行分析,得到以下结论:

(1)588 dagpm线覆盖江西或穿过江西是判断江西被副热带高压控制或处副热带高压边缘的条件,强天气分布在584~588 dagpm线之间。

(2)江西8月盛夏,副热带高压边缘雷达回波特征主要有两种:一是南北向短带回波结构;二是强回波单体或超级单体回波结构。

(3)带状回波组合反射率CR在55~60 dBz,回波顶高ET在11~18 km,垂直液态水含量VIL在20~40 kg/m2,垂直剖面RHI上50 dBz以上回波高度在5~6 km以上;超级单体回波组合反射率CR在55~65 dBz,回波顶高ET在18 km,垂直液态水含量VIL在50~60 kg/m2,垂直剖面RHI上55 dBz强回波超过6 km,相对风暴速度SRM图上和垂直径向速度RHI_V图上,都具有相邻的正负速度对的中气旋结构。