移民与家庭生活:新西兰中国新移民实证研究*

王 炳 钰

作为人类社会基本单位,家庭是个体与社会之间的中观层次,链接着外部的结构性与个体的自主性。在移民与流动研究领域,家庭生活一直是一个重要课题;家庭为移民个体提供经济、情感与社会支持(张少春,2014)。作为人生重大决策,移民海外的历程深嵌于家庭生活之中;同时,家庭生活也在移民过程中得以加固或受到撼动(Yeoh et al.,2002)。也就是说, 移民与家庭生活是两个不断交织的动态过程(Hugo,2002;Lam et.al,2002)。探究移民在家庭生活及其重塑中扮演的角色,尤其是对于有着强烈家庭观念的华人群体,具有重要学术和现实意义。

一、文献回顾

由于语言障碍、对当地社会文化规范的陌生以及与主流社会网络的疏离,移民家庭的社会阶层地位往往会发生向下的流动(Cheung and Leung,2015;Rooth and Ekberg,2006)。因此,本文第一个研究重点是,探究社会经济地位下滑给居住在新西兰的中国新移民家庭生活带来的一系列变动和困难。对于移民家庭而言,如何在流动历程中维持家庭成员之间的联系也是一个很大的挑战。已有一系列研究考察了移民家庭成员之间如何在跨国空间中培养 “远距离的亲密”(Asis,2002;Lam et al.,2002;Parreas,2005)。例如,Asis(2002)和Parreas(2005)的研究显示,菲律宾女性移民通过打电话、写信等方式与子女保持联系,并在无法团聚的情况下采取各种策略努力维持家庭的完整性。目前,绝大多数研究探讨在跨国情境下移民父母如何与子女维系情感,但鲜有研究关注在全家共同移民的情况下亲子关系的变化。基于此,本研究第二个考察重点,便是在中国新移民全家迁入新西兰之后,其家庭内部代际关系如何在当地社会文化情境下发生重构。此外,愈加复杂的跨国移民活动会对家庭纽带与结构进行重组(Hugo,2002;Parreas,2005;Qin,2006)。“移民家庭”对移民个体来说,带来的可能是支持,也可能是限制。Asis(2002)的研究表明,移民个体在家庭情境中经历了一系列内化,这些变化反之影响个体与家庭之间的纽带,并进一步改变他们的移民体验。因此,本文第三个研究重点是,考察中国新移民家庭成员如何应对家庭所经历的结构性改变,以及家庭纽带怎样伴随着流动历程被重新定义和改造。

在“移民与家庭生活”的研究框架下,本文将以新西兰中国新移民为例,从阶层地位的维持、代际关系、家庭纽带与结构三个维度来探讨移民历程对家庭生活的重塑。1987年,新西兰政府开始实行“人力资本”导向的移民政策,向“非传统移民来源国”(英国和爱尔兰以外的国家)敞开了大门(Wang and Collins,2016a,2016b)。这一历史性变化反映了新西兰政府在移民体系上的新自由主义转向,即种族与国籍不再是遴选移民的标准,而是开始通过对个人能力和其对国家社会经济发展所具备的潜在贡献能力进行评估,选择“优质移民”(Wang,2019;Wang,2016a, 2016b)。自1987年移民政策出台以来,中国大陆、香港和台湾一直是新西兰华人移民的三大主要来源。从1990年代中期开始,大量受过良好教育、掌握高级技术的中国大陆移民来到新西兰,在学界被定义为 “中国新移民” (Ip,2011)。在近20年时间里,中国不仅成为了亚洲移民最大来源,也在2013年超过英国成为新西兰所有外来移民中占比最大的国家。在1986年的人口普查中,新西兰15%(奥克兰22%)的人口并非本国出生,而且该数字仍在稳步增长,该数字在2013年已经达到全国25%(奥克兰39%)。如果移民政策在未来10年没有发生重大变化,那么预计到2026年,新西兰的亚洲人口增长速度将是总人口增速的三倍左右,人口总量将在同年接近79万(Friesen,2015)。

叶宋曼瑛(2011)指出,1987年之后涌入新西兰的中国新移民,在中国至少是中产阶级背景,他们移民之前在国内积累了相对雄厚的经济和社会资本。他们选择移民到新西兰的主要原因有三:(1)为子女(未来子女)创造更好的教育环境和机会;(2)追求更轻松休闲的生活方式;(3)享受更宜人的自然环境。同时,近十年来,与很多来自香港和台湾地区的华人移民一样,大批中国新移民在其流动模式和轨迹上也逐渐呈现回流和跨国的倾向(Ip,2011)。目前,针对来自香港和台湾地区的华人移民群体,众多学者从其移民决策过程、定居问题、跨国流动模式等角度进行了探究(Beal,2001;Ho,Ip,and Bedford,2001; Ip and Friesen,2001)。近年来,一部分学者逐渐将研究重点转移到了大陆新移民。例如,李海蓉(2011)从宏观的视角分析了中国新移民在新西兰的就业情况、定居状况与政治诉求;邱志红(2017)则在跨国主义视野下考察了新西兰新移民社区的多元认同;Liu(2018)的研究关注高度流动的中国跨国新移民,探索他们在流动过程中对于 “家”、公民、个人身份以及归属感等问题的体验与认知。Wang(2019)则以“移民与世界主义”为理论框架,对中国新移民个体的世界主义形成态度和日常实践过程进行了探讨,并从情感维度对其社交模式、身份寻求、流动战略和移民愿景进行了深层剖析。同时,Li, Hodgetts和 Ho(2010)三位学者以及Li 和Chong(2012)的研究采用跨国主义的理论视角,考察了60岁以上通过家庭团聚政策移居新西兰的中国新移民在获得社会福利和建立归属感中面临的困境。另外,张晶晶(2017)探讨了在西方福利体制框架下中国新移民家庭的代际期待、代际互惠模式,以及家庭赡养观念的转变。

现有研究表明,中国移民家庭有着长期的“跨国战略”,他们通过“回流移民”“进阶移民”“环流移民”来维持在原籍国和移居国的社会经济关系,获得更优质的教育和工作机会。在跨国社会文化网络中,他们的家庭生活跨越地缘、文化与政治的边界,融合不同地区的生活方式,这反过来也塑造了他们对家和自我身份的认知(Ip and Friesen,2001)。本文将特别关注新西兰第一代和1.5代中国新移民的家庭生活,探究不同家庭是如何主动或被动地适应移居历程所带来的一系列转变。与此同时,本文将会探讨移民家庭在迁移过程中被改变与重新塑造后,如何再书写流动个体的移民体验。

二、研究方法和样本构成

本文数据来源于2013年3月至2015年5月所进行的针对新西兰中国新移民的定性研究。在此期间,作者对奥克兰市中国新移民展开了为期两年的民族志研究,主要通过参与观察的形式融入到当地华人社区,参与和组织了一系列帮助第一代中国新移民以及老年华人移民英语学习的志愿活动,从而更充分了解其在新西兰的日常生活体验、社交生活模式以及家庭生活状况。 本文分析数据主要来自80个半结构深度传记式访谈、田野笔记以及相关新西兰移民政策、政府报告和历史文献资料。

本研究通过广告、滚雪球以及社交媒体等多种方式招募访谈对象。受访者均出生于中国大陆,并已获得新西兰永久居住资格或新西兰国籍。为了保证样本多样化,根据受访者移居新西兰的年龄,本研究招募了两组受访者:第一组为在国内完成所有高等教育后移居新西兰的第一代移民,共35位,其中包括17位女性和18 位男性,平均年龄46岁;第二组是在6到16岁之间移居到新西兰的1.5代移民,共45位,包括26位女性和19位男性,平均年龄23岁。所有受访者(除在读大学生之外)均具备本科及以上学历,在新西兰从业范围广泛,包括医生、律师、教师、工程师、巴士司机、餐馆老板、厨师、理发师以及个体经营者等。

绝大多数访谈均由研究者本人在奥克兰以面对面形式进行,对于在奥克兰以外生活或者工作的移民个体,则通过Skype软件进行了视频采访。在访谈过程中受访者提供了关于家庭生活的日常事例,包括家庭成员关系、家庭结构和生活方式的变化,住房与就业以及社交习惯。同时,研究者通过访谈关注了移民个体身份认同、情感归属以及对原籍国和移居国在移民过程中态度的转变。本研究旨在通过80名受访者的叙述,透视“移民”与“家庭生活”之间持续交织且相互作用的动态过程。下文将从阶层地位维持、代际关系和家庭纽带与结构这三方面来探究家庭生活如何在移民历程中被重组以及改造。

三、阶层地位的维持

虽然新西兰中国新移民在中国有着优越的社会经济背景,但他们的移民过程仍然充满风险。许多第一代移民受访者反映,由于家庭资产有限、难以进入主流社会关系网络、种族刻板印象和歧视,加之跨文化交互能力较弱,他们在维持阶层地位方面面临一系列困难与障碍。在所有上述因素中,经济困难问题凸显,尤其是在移民初期阶段,无论是社交活动还是生活方式都造成了限制,满足基本生活需要和增加经济收入成为工作和日常生活重点。2013年新西兰人口普查数据显示,中国新移民无论是在全职就业率还是兼职就业率上都低于新西兰平均水平,失业率则高于平均水平,且他们的收入远远低于全国平均水平(见表1)。

表1 15岁以上华裔、亚裔以及新西兰人口劳动力市场就业状态

数据来源:新西兰统计局(Statistics New Zealand)

第一代新移民受访者林太太(35;46;女;奥克兰)[注]备注:“35”为受访者移居新西兰的年龄;“46”为受访时的年龄;“女”为受访者性别;“奥克兰”为受访时在新西兰居住城市。后文对此类注释的使用同理。的叙述道出了她在移民新西兰之后家庭生活的艰辛:

我们是一个移民家庭,有很大经济压力。每天早上睁开眼,第一个看到贷款。我们中国人,从来不透支的。我们还要照顾也跟随我们移民到新西兰的父母。我和我丈夫想找份体面的工作,但是那要比新西兰本地人难得多了,而且要费更大的努力去做好。想要去社交或者全家人一起度个假对我们来说都很难,因为我们想把注意力都放在改善家里的经济状况上。确实,我们这一代人不得不把家庭放在绝对首位。我们也不想被归类为二等公民,所以我们需要更加拼命地工作。

与许多其他中国新移民家庭一样,出于对先进的西方社会生活方式的向往和憧憬,林太太一家移民新西兰,追求他们想象中的优质理想生活。然而,移民身份带来的劣势,包括语言不通以及在中国取得的学历资格证明认可度低,往往使得他们陷于不充分就业甚至是失业的窘境(Wang, 2019)。他们不得不牺牲所有业余时间改善家庭经济状况,因而无暇顾及社交生活,从而也难以适应当地生活方式并融入主流社会。

移民家庭在努力实现向上流动时所面临的挑战,也会对1.5代移民个体造成不容小觑的冲击和影响(Wang and Collins, 2016a)。一些1.5代年轻受访者谈到,他们在读书时期与同龄的新西兰白人[注]“新西兰白人”是由Pākehā所翻译过来。“Pākehā”本身为毛利语,意为“欧洲裔新西兰人”。 作为新西兰人口主要组成部分,Pākehā代表新西兰主导的社会文化规范。“欧洲裔”被视为是西方的、主流的、白种人的文化遗产和血统的代名词(Bell, 2009)。接触时会感到自卑,这种自卑影响了他们日后的跨文化交互能力和意愿。Ryan(7;28;男;奥克兰)说道:

我们家刚移民到新西兰的时候,虽然谈不上很窘迫,但比起在中国的时候差了很多。和我那些白人同学比起来,总会觉得很自卑。我住不起他们住的那种大房子,因为我们家都是租公寓,只有很基础的家具。每次经过我那些新西兰当地同学的家,我都觉得很漂亮,但是我却没办法住在那样的地方。哪怕是到了现在,和那些新西兰白人比起来,也还是会觉得自卑,所以我很难和他们有亲近感。

很多定居奥克兰的中国新移民家庭都尽力选择生活在相对富裕和治安良好的城区,很大程度上,是因为他们想为子女获得更好的教育资源,但同时这也让很多1.5代移民个体面临同辈压力(Wang, 2019)。上述Ryan的情况表明,与新西兰本地家庭的差距让他明显意识到自己家庭经济社会地位的下滑,使得他在与同龄人交往时感到尴尬和自卑。不难看出,作为移民家庭,尽管父母为获得更高的收入和体面的社会地位倾尽全力,但是,在这过程中阶层地位的难以维持,不可避免地影响到其子女的自我认知与跨文化交往(Wang and Collins, 2016b)。

总体来说,阶层地位是在访谈中不断被提及的话题。移民是父母的决定,子女在很大程度上无法掌控自己的生活方式和地点,但移居之后他们才是与当地社会交互更多的人。这种被动的状态加剧了他们与当地同龄人的疏离感,使他们在社交生活中遇到额外的障碍,最终难以积极地融入主流社会(Wang and Collins, 2016a)。

四、代际关系

移民家庭就像是一个“高压锅”,内部各种代际冲突可能会不断累积,直至沸腾,最后爆发(Zhou,2009)。在本研究中,移民父母(第一代移民受访者)和年轻移民(第1.5代移民受访者)对职业选择、社交和约会恋爱模式往往持有不同观点,而这些分歧都可能成为引发代际关系紧张与冲突的导火索。本研究中大多数第一代移民父母,尤其在移居新西兰初期,都因努力维持阶层地位而经历过兼顾多份工作的辛苦。我们不难看出,第一代新移民个体遭遇的经济和社交上的窘况,会给整个家庭笼罩上一层失落和沮丧的阴霾,对亲子关系来说尤其如此。其中一位1.5代移民受访者Marvin(9;19;男;奥克兰)讲述了他的感受:

我父母非常忙,同时做几份工作。他们在中国本来有很体面的工作,现在却没了,我觉得很难受。他们的工作日程太满了,我都没什么时间见到他们或者和他们说话。家里也很少温馨的感觉,一家人坐下来好好说说话都成了稀罕的事情。我们原来在中国的时候,会去夜市,会有很多家庭活动。但是现在,哪怕我爸妈在家,他们也都累得不想出门,我感觉和他们越来越疏离了。本地的那些新西兰家庭经常会一起骑车、烧烤还有度假,但是我们都没有。

从Marvin的叙述可以看到,移民对家庭生活造成了侵扰,也使代际关系发生了变化。 Marvin的父母除了通过长时间工作来提高全家的生活水平之外,似乎别无选择(Wang, 2016a, 2016b)。与Marvin父母一样,很多需要同时兼顾多份工作的第一代新移民父母无暇陪伴子女,导致亲子关系渐渐疏离。Marvin对家庭生活的理解与期待,一方面来自他记忆中在中国时的生活,另一方面来自他对新西兰本地家庭的观察和了解。对于许多1.5代新移民受访者来说,被重构的代际关系、对之前在中国生活的怀念以及与新西兰当地同龄人的差距,既会成为他们生活的障碍,也不利于形成和谐的代际关系(Wang and Collins, 2016a)。显然,移民破坏了他们家庭生活原本的秩序,同时也使得适应当地主流生活方式愈加困难。

在移民家庭中, 移民个体常常在保留原籍国的文化特色与融入移居国的文化中游走。本研究中,第一代和1.5代移民对于新西兰社会文化规范的接受与适应能力有着明显的差别,所以代沟是亲子关系面临的又一个挑战(Zhou,2009)。一位1.5代移民受访者Vickie(8;23;女;奥克兰)说道:

我爸妈特别坚持中国的那套生活方式,家里所有东西都必须是“中国”的,吃什么、说什么都是这样。他们没法理解新西兰化的生活方式。他们也不准我在晚上出去玩,希望我学工程而不是我喜欢的艺术。如果他们知道我在和一个白人男生约会,他们大概会“杀”了我。他们觉得白人男生很花心……还说如果我和白人男生谈恋爱或者成绩下降了,一切就都白费了。我很想融入这里,但是爸妈把这一切变得很难。

显而易见,在新西兰接受教育的Vickie比父母更愿意接受并实践当地的社会文化规范和生活方式。无论是学业、社交还是恋爱,很多中国第一代新移民父母们,都坚持用中国文化规范对子女的选择施加压力或进行干涉,Vickie在学业和恋爱上的受限就是很好的例子。所以,尽管在同一屋檐下,两代人却有着截然不同的价值观念,父母与子女对于生活的期待呈现“平行无交集”状态,这使得代际关系充斥着矛盾与张力。

同时,由于第一代中国新移民遭遇了阶层地位下滑的困境,他们对子女在新西兰“获得成功”并以此来提高家庭社会地位的期许更加迫切(Louie, 2004)。这不仅给年轻一代移民个体造成了很大的压力与束缚,也对亲子关系有着严重的消极影响。本研究中,许多1.5代受访者都倾诉了他们内心的压力与苦楚,David(10;22;男;汉密尔顿)沮丧地说到:

我和我爸妈根本没法交流!我们想过的生活完全不一样。我喜欢玩音乐和跳舞,但他们想让我做医生或者律师,我也因为这个事情和他们吵过很多次。但是他们总是说,“我们为你放弃了在中国的一切,你这样子对得起我们吗?”每一次都是这一套说辞。可是这不公平,我没有主动选择要来这里,那我为什么要为他们的决定负责?我有权选择自己想过的生活。但是太难了。我当然也不想让他们失望,但是我自己也很痛苦。

在新西兰坎坷的生活历程令第一代中国新移民父母相信:子女如果能在某些特定领域,比如科学、工程、医学、商业和法律方面取得卓越学业成就,就能获得体面工作并实现向上的社会流动。正如Zhou(2009)的研究所言,学业上的卓越被看作是中国移民家庭尽子女义务并为家庭增光添彩的主要途径。未能实现父辈期望的子女会被视为是给家族丢丑,会遭到家人和亲朋好友的否定,甚至成为笑柄(Zhou,2009)。为家庭奉献的观念和中国传统的孝道伦理,让年轻一代中国新移民在无形中感到压抑甚至是窒息。实际上,移民本身是父母为子女创造更好的教育机会的一种流动策略;然而,作为被动地服从父母移民决策的1.5代,却被强加了实现家庭抱负的责任,这种压力则可能进一步加剧代际关系的紧张。

五、家庭纽带与结构

上述讨论事例表明,通过改变阶层地位及家庭内部代际关系,移民历程最终会对家庭纽带与结构有着不可忽视的影响。尽管移民确实会给家庭生活造成紧张,但是只有极少受访者表示因为阶层地位下滑和代际关系的张力会使家庭破裂。虽然部分1.5代移民受访者表现出叛逆心理和行为,但他们内心深处仍然最终愿意认可中国式家庭秩序,并明确地表达了对父母的爱与依恋。另外,许多受访者提到,在移民过程中,家庭内部成员之间的连结在很多情况下变得更加紧密,个体对家庭的归属感和依恋感也愈加强烈。Lulu(8;28;女;奥克兰)说道:

我小时候总是和爸妈待在一起,我们一家人一起移民来新西兰,所以我对父母有很强的依恋。如果他们被别人歧视或者看不起,我也会觉得很难受。我会跟着我爸妈一起去元宵节或者去佛庙。因为他们没有欧洲朋友,所以后来我也很少交欧洲朋友。只要我和家人一起在这边,我还是对中国人社群的认同感更强。

作为生活在以白人为主导的西方国家的中国新移民,Lulu整个家庭内部凝聚力愈来愈强。当她的父母受到歧视,她也会感到难受和压抑;也就是说,移民家庭有一种自我保护的倾向,他们会根据种族来划分交往的边界,在日常生活中对非华人群体的异己感也因此加深。但是不得不承认,这种边界的划分会使得1.5代移民个体在进行社会交往和融入时更加困难,从而很难建立更广泛的社会关系网络(Wang, 2019; Wang and Collins, 2016a)。

另外,移民家庭夫妻关系的改变与重塑也是在访谈中呈现出的一个重要主题。有学者指出,移民历程能够重新建构家庭中的性别角色与认知以及夫妻间的权力关系,从而改变家庭中的劳动分工(Degni et al.,2006;Yeoh et al.,2002)。Lucy(31;40;女;奥克兰)对其家庭生活的描述就是很好的阐释:

以前在中国的时候,我丈夫赚的比我多,但是我现在赚的比他多。在这里不好找工作,所以他现在只能做木匠。甚至小孩都感觉到了这个变化,现在他们都会来找我要零花钱去买东西。我和我丈夫谈经济问题的时候都很小心翼翼,我也不想伤害他的自尊心。我知道他也不开心,但现在情况就是这样,我们都想让孩子在一个完整的家庭里成长,所以就都只能接受。

在大多数传统中国家庭中,丈夫被视为一家之主,承担着供养家庭的主要责任。我们可以看出,上述事例中夫妻间劳动分工的转换使Lucy和她的丈夫都感到焦虑和不快。Lucy的丈夫来到新西兰后,职业地位降低,对家庭的经济贡献也减少,这使得他在家庭中的话语权地位降低。而对Lucy来说,她担心的则是由于自己取代了丈夫养家糊口的角色,丈夫的自尊心会受到伤害。 Lucy的例子表明,流动历程在使整个家庭阶层地位遭遇挑战,同时,会逐渐改变家庭中传统的权力秩序;但为了尽力避免冲突并维持家庭和谐,家庭成员往往不得不选择缄默、接受,并努力适应家庭结构的转变。

对于许多第一代移民来说,同时维持与在新西兰和中国两地亲人之间的情感联系绝非易事。在跨国情境下,家庭稳定和情感纽带的维系过程是充满矛盾与障碍的(Svašek,2008;Wang,2016a)。Dee(32;56;女;奥克兰)就经历了这样的挣扎历程:

我必须留在新西兰陪我的丈夫和女儿,但我又为没法照顾在中国的父母而愧疚。我离开中国来新西兰是做出了很大牺牲的,之前几年为了让家里生活水平高一些,我经常需要回国,因为那边相对容易赚钱。但在那几年里,我都没有办法陪伴女儿,这让我怀疑甚至是懊悔当时移民的决定。我一方面对新西兰没有归属感,另一方面又没办法回到中国,如果再不花时间来弥补我的丈夫和女儿,这个家可能就要散了。我不想女儿觉得电话里才有妈妈。

为了照顾在中国的父母并且努力维持其家庭在新西兰较高的生活水平和一定的阶层地位,Dee不得不在8年里往返于中国和新西兰之间。作为妻子,她忍受着与丈夫长期两地分离的苦楚,并且要把抚育孩子的责任全部交给丈夫;作为母亲,她却没有办法见证女儿的成长,只能“在电话里”做一个“跨国母亲”;作为女儿,她为无法在中国对父母尽孝道而愧疚。除此之外,由于她过去在母亲和妻子角色上的缺席,加之她有更高的经济收入,家庭中的性别权力秩序发生了反转。决定移居新西兰之后所经历的一系列困惑、挣扎与失落,让Dee开始怀疑自己当初移民的决定,家庭生活的改变重塑了她对移民历程的整体认知和体验。

本文认为,移民后家庭内部传统性别角色分工和权力秩序都可能会被消解,从而使得家庭内部结构发生重组。同时,虽然移民历程会促使父母子女之间产生特有的依恋, 但很多情况下,面临阶层地位下滑与代际冲突双重挑战时,维系家庭纽带的过程是充满挑战与撕扯的(Skrbiš,2008)。许多第一代中国新移民不得不与配偶以及子女长时间分隔两地,这些情感联结上的改变给跨国情境下家庭结构的稳固带来了诸多难题和不确定性(Wang, 2016a)

结 论

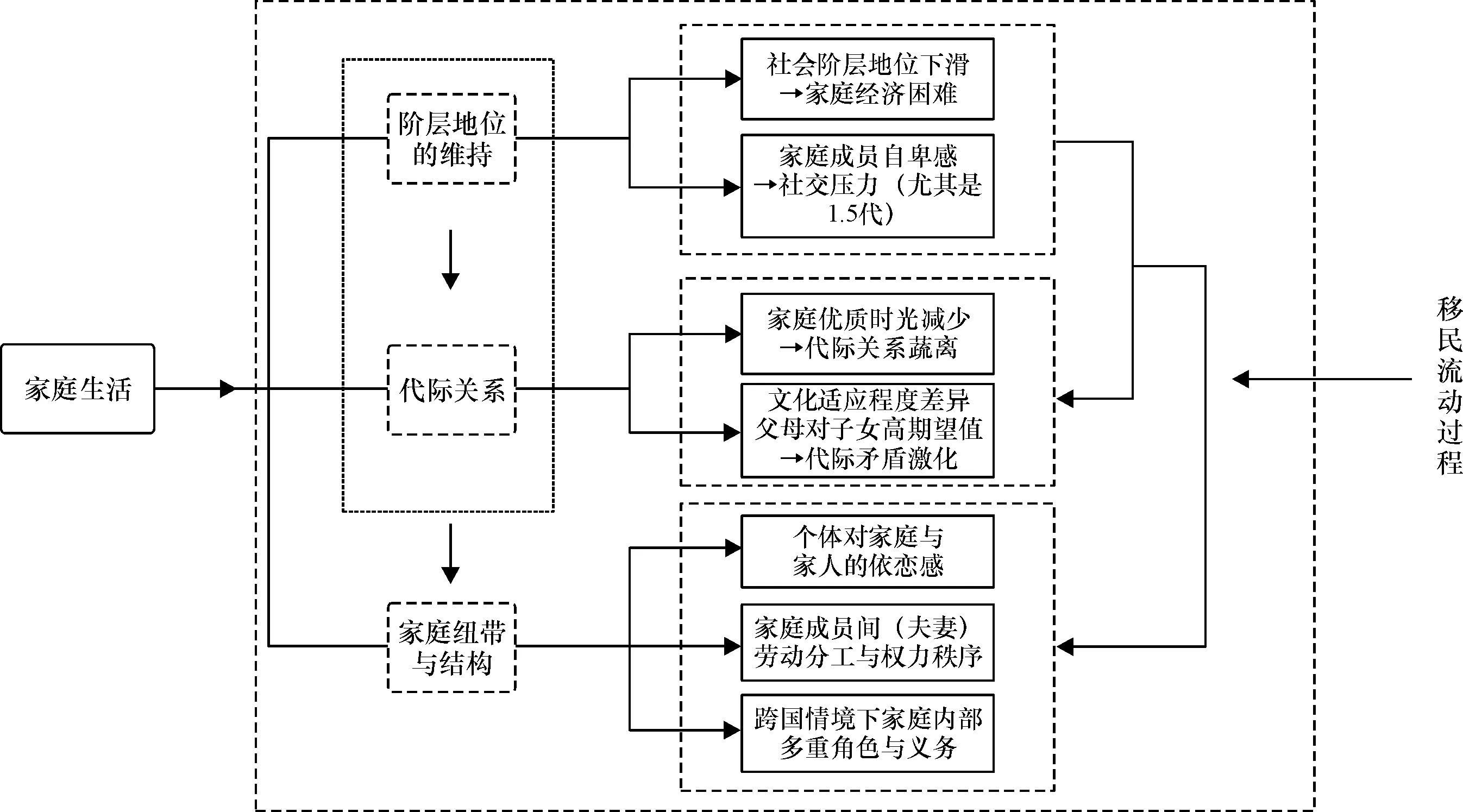

本研究通过对新西兰华人社区的参与观察以及对80位中国新移民个体的深度访谈进行分析,探究了移民流动历程如何重构与再塑移民家庭生活的三个方面,即阶层地位的维持、代际关系以及家庭纽带与结构(见图1)。

图1 “移民与家庭生活”逻辑关系

第一,移民家庭在移居后往往面临着社会阶层地位下滑的窘境。大多数第一代中国新移民受访者受到经济水平、种族刻板印象和跨文化交互能力的限制,难以进入主流社会并获得一份体面的职业。经济上的困难导致了被迫成为 “二等公民” 的现实,从而对整个家庭的社交生活、身份定位以及社会归属带来消极影响;对于1.5代年轻移民来说,他们的自我认知与跨文化交互也受到来自家庭阶层地位下滑的冲击。

第二,正因为阶层地位维持面临挑战,中国新移民父母和子女都承受着沉重压力和痛苦,这在某种程度上加剧了代际关系矛盾。一方面,父母为了改善家庭财政状况忙于生计,家庭中缺乏必要的“优质时光”,两代人之间沟通越来越少,代沟愈来愈深;另一方面,第一代新移民父母坚信学业上的成功是进入主流上层社会的敲门砖,因而对子女抱有很高的教育期望,但这却让年轻一代背负上了沉重的情感负担。此外,两代人对当地社会文化认同程度上的差异以及中国家庭传统的权力秩序也使得代际关系变得愈发紧张。

第三,尽管移民过程中家庭生活的种种转变催生了众多代际冲突,但本研究同时表明移民历程会使个体对家庭和家人产生更深的依恋,进而影响家庭结构的转变。当然,不可否认,对父母和华人群体的过度依赖深刻影响1.5代移民的社交习惯和模式,从而削弱了他们融入当地主流社会的能力与程度。同时,家庭传统性别分工和权力关系也在移民历程中被消解和重组。对于许多第一代新移民个体而言,移民意味着要在跨国情境下兼顾多重家庭角色和义务,这些都给家庭稳定与情感联结带来了一系列困难与变数。

文章从以上三个维度阐释了家庭生活在移民流动过程中所经历的嬗变,表明三者之间不断交织与渗透,共同刻画着家庭生活在移民流动过程中所经历的种种形态。即,跨越国界的流动历程深刻地影响着移民家庭生活的秩序与结构(Yeoh et al.,2002):一方面,移民历程改变了家庭生活的诸多方面,例如家庭的组成与秩序、代际关系、家庭的阶层地位与经济状况、性别角色与权力关系(Parreas,2005;Qin et al.,2008;Yamanaka,2005;Zhou,2009);另一方面,家庭经历的种种转变反过来会重塑移民个体的生活体验(Asis,2002)。

本文对于新西兰移民与家庭生活的研究,对于与其相似的澳大利亚、加拿大的中国新移民研究,尤其具有重要的学术意义和实证启示。新西兰作为西方英语国家之一,其移民体系与澳大利亚、加拿大有很多相似之处:这三个国家都在上个世纪后半期相继对亚洲移民开放,并在世界范围内吸引“高质量”技术与投资移民个体。本研究中,来自中国大陆的新西兰新移民虽然在国内已经积累了相对雄厚的文化、社会与经济资本,并成为所谓的“被渴望”(desirable)的流动个体。但总的来说,其移民历程仍然充满艰辛与挑战,正如本文所揭示,他们的家庭生活会经历种种挣扎与矛盾(Wang, 2019)。 作为一种家庭战略,移民承载了全家对优质生活和向上的社会流动的期冀。然而,移民本身不仅仅停留在对流动的想象层面,更是对流动进行实践的过程,所以不可避免地伴随着种种不可预料的风险与未知。在家庭的流动空间中,各种关系、规范与想象被再造与重组;移民的光鲜图景背后,还有流动着的冲突、疼痛与酸楚。