明清时期两淮盐区的潮灾及其防治

张崇旺

两淮盐区由淮南、淮北盐场组成,位于苏北沿海,是我国著名的海盐产区。明清官府在这里设有两淮都转盐运使司,下辖通州、泰州、淮安三分司,至清乾隆间分布有23个盐场。由于黄河长期夺淮,苏北黄海海岸不断淤涨东迁,明清两淮盐区居民生业变得多样,既有农田又有灶荡亭场,是一个以制盐业为主,同时又夹杂有农业、捕捞业的复合经济区。

明清两淮盐区是一个自然灾害多发地区,常受到潮灾、水灾、旱灾、蝗灾、疫灾的侵害。其中,危害最大的是潮灾。两淮盐区滨海地势低、岸线长、潮间带宽,极易遭到风暴潮袭击,一旦潮灾来临,大量的人畜葬身鱼腹,灶户盐丁顷刻间会变得一无所有。学术界关于明清两淮盐区的自然灾害尤其是潮灾的研究已经有了不少研究成果[注]孙寿成:《黄河夺淮与江苏沿海潮灾》,《灾害学》1991年第4期;陈才俊:《江苏沿海特大风暴潮灾研究》,《海洋通报》1991年第6期;周致元:《明代东南地区的海潮灾害》,《史学集刊》2005年第2期;赵赟:《清代苏北沿海的潮灾与风险防范》,《中国农史》2009年第4期;张旸、陈沈良等:《历史时期苏北平原潮灾的时空分布格局》,《海洋通报》2016年第1期;于运全:《海洋天灾:中国历史时期的海洋灾害与沿海社会经济》,南昌:江西高校出版社,2005年;张崇旺:《明清时期江淮地区的自然灾害与社会经济》,福州:福建人民出版社,2006年;孙宝兵:《明清时期江苏沿海地区的风暴潮灾与社会反应》,广西师范大学硕士学位论文,2007年。,对于盐区灾荒赈济、水患治理问题也开始有学者关注[注]张岩:《清代盐义仓》,《盐业史研究》1993年第3期;曹爱生:《清代两淮盐政中的社会救济》,《盐城工学院学报》(社会科学版)2006年1期;王日根、吕小琴:《论明清海盐产区赈济制度的建设》,《厦门大学学报》(哲学社会科学版)2009年第3期;张崇旺:《徽商与明清时期江淮地区的荒政建设》,《安徽大学学报》(哲学社会科学版)2009年第5期;吴春香、陆玉芹:《论乾隆朝的两淮恤灶政策》,《盐业史研究》2015年第4期;吴春香:《康乾时期淮南盐区的水患与治理》,《长江大学学报》(社科版)2015年第8期;吴寒:《浅析清代前中叶两淮盐场的制度建设》,河南师范大学硕士学位论文,2015年。,但总体上还未见有对明清两淮盐区潮灾及其防治的专门而系统的研究成果。为此,笔者不揣谫陋,以明清《两淮盐法志》、当地府州县志为中心,对明清两淮盐区的潮灾类型、特点、危害,以及潮灾发生前后官府和民间社会所采取的防灾救灾对策进行系统而深入的研究,以期有裨益于专属经济区灾荒史、盐业史、海洋经济史等学科领域的拓展和深入。

一、两淮盐区的潮灾概况

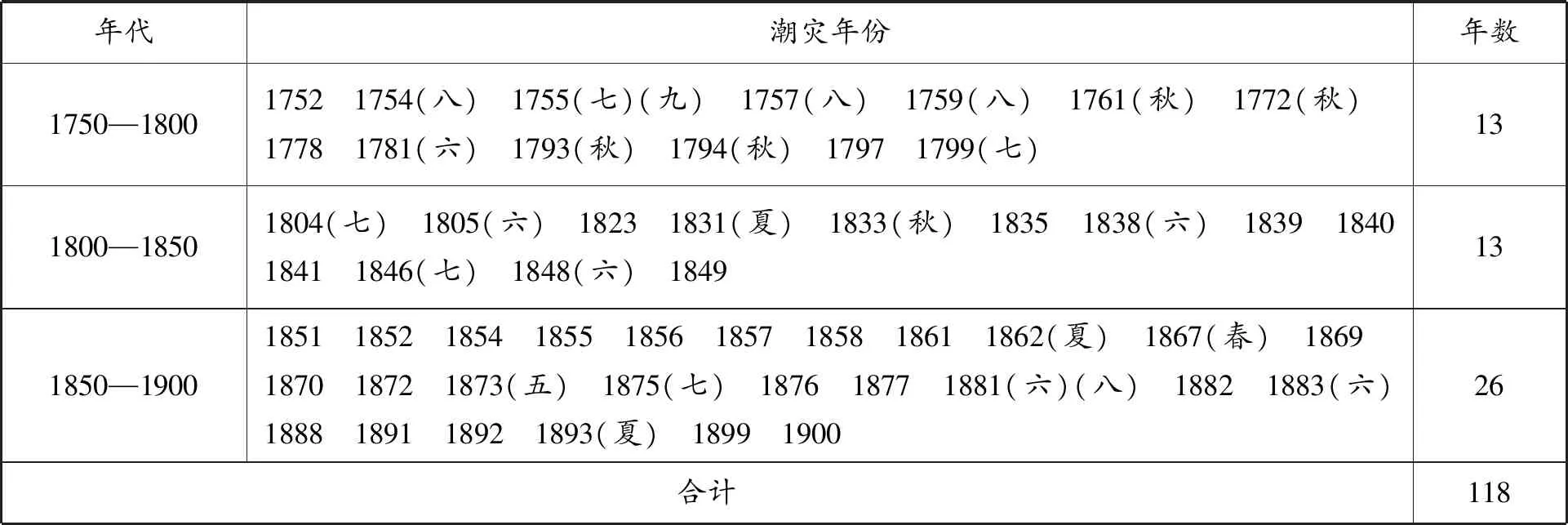

两淮盐区历史上就多发潮灾,所谓“海潮之患,淮扬为甚,自唐以来迭见记载”[注]民国《阜宁县新志》卷9《水工志·海堆》,《中国方志丛书》(166),台北:成文出版社有限公司,1975年,第735页。。明清时期,两淮盐区潮灾更甚,在当地志书中常有“海溢”“海涨”“海潮溢”“海潮大上”“海潮迅发”“大风潮溢”“潮溢”“海潮至”“海潮上”“海潮泛溢”之类记录。有的志书甚至还记有“海啸”[注]光绪《盐城县志》卷17《祥异》:嘉靖元年(1522)七月二十五日,飓风,海啸,民多溺死。乾隆《盐城县志》卷2《祥异》:万历二年(1574)七月二十四日戊刻,海啸,河淮并溢,漂溺庐舍男妇,崩城垣百余丈。光绪《盐城县志》卷17《祥异》:万历四年(1576)十一月,淮、黄交溢,海啸。乾隆《盐城县志》卷2《祥异》:康熙三年(1664)八月初三日,海啸,田地半为斥卤。光绪《通州直隶州志》卷末《祥异》:雍正二年(1724)秋,大风雨,海啸,市上行舟,沿海漂没一空。民国《阜宁县新志》卷首《大事记》:光绪元年(1875)七月十八日,大风拔木,海啸;光绪七年六月二十二日,海啸,潮头突高丈余,淹毙亭民5000余名,船户300余人;光绪八年,海啸,毁民田;光绪九年六月十九日,海啸漫田。一类的潮灾,但从概念上来看,这种“海啸”并非真正的海啸,因为两淮盐区滨海大陆架开阔平坦,不具备发生海啸的地貌类型,而且总体上看明清时期苏北沿海地带地震活动并不活跃,没有发生过破坏力很大的强震,因此不能构成地震海啸的必要条件。实际上,这类“海啸”应属于热带或亚热带气旋引起的风暴潮之类的潮灾。还有一种被称为“卤灾”的潮灾,多发生在干旱之年。旱年由于内河干涸,咸海水乘虚而入,滞留沿海陆地,碱化田亩,形成卤灾。我们依据两淮旧志以及今人编纂的潮灾史料,制成明清时期两淮盐区潮灾年月分布表(表1)。

由表1可见,公元1350—1900年,两淮盐区潮灾总计118年次,多集中发生在16—19世纪,共有108年次。若以50年为一时段,可知16—19世纪出现5个高发时段,即公元1550—1600年、1700—1750年、1750—1800年、1800—1850年、1850—1900年。两淮盐区潮灾还具有连发性特点,不仅多两年连发,甚至是三年以上连发,如公元1567—1569年、1574—1576年、1739—1741年、1875—1877年、1881—1883年分别是三年连发,公元1629—1632年、1838—1841年则四年连发,公元1732—1736年、1854—1858年是五年连发,在公元1350—1900年的550年间共有24次连发期,平均约23年发生1次,而且越向后连发潮灾的频率越高。在潮灾连发期里,一般都有一到两次大潮灾,多发生漂没人畜庐舍的重大灾情。

表1 明清时期两淮盐区潮灾年月分布表

续表1

说明:(1)资料来源:嘉靖《重修如皋县志》卷6《杂志》;嘉靖《两淮盐法志》卷11《杂志第十二之一》;万历《盐城县志》卷1《祥异》;万历《兴化县志》卷10《岁眚之纪》;康熙《兴化县志》卷1《祥异》;乾隆《淮安府志》卷25《五行》;乾隆《盐城县志》卷2《祥异》;嘉庆《如皋县志》卷23《祥祲》;嘉庆《东台县志》卷7《祥异》;嘉庆《两淮盐法志》卷29《场灶三》;道光《如皋县续志》卷12《祥祲》;咸丰《重修兴化县志》卷1《祥异》;光绪《通州直隶州志》卷末《祥异》;光绪《盐城县志》卷17《祥异》;民国《阜宁县新志》卷首《大事记》;江苏省水利局编:《江苏省近两千年洪涝旱潮灾害年表》,1976年;陆人骥主编:《中国历代灾害性海潮史料》,海洋出版社,1984年;吴必虎:《历史时期苏北平原地理系统研究》,华东师范大学出版社,1996年,第154页。(2)本表为不完全统计。合计数只是公元1350—1900年两淮盐区潮灾记录的年数,不代表实际潮灾发生的次数。(3)括号里记录的是潮灾发生的月份或季节。

两淮盐区潮灾时间分布上还呈现出明显的季节性特点。农历六、七、八三个月是两淮盐区潮灾多发月份,总计50年次,加上明确记载潮灾发生在夏、秋季节的年次,两淮盐区在公元1350—1900年的550年间夏秋季节发生潮灾就多达64年次,占有潮灾记录年数总数的一半以上。夏秋季节,两淮盐区多发台风,此时也处在全年天文潮的最高时期,台风与天文大潮的耦合,是造成两淮盐区夏秋季节频发大风暴潮灾害的主要原因。

从空间分布看,两淮盐区淮南段潮灾发生的频率远高于淮北段。据孙寿成研究,公元15—19世纪的500年中,淮北段潮灾共计25年次,平均20年1年次;淮南段潮灾共计133年次,平均3.76年1年次[注]孙寿成:《黄河夺淮与江苏沿海潮灾》,《灾害学》1991年第4期。。这是因为两淮盐区北起绣针河口南至长江口启东嘴长约954km的海岸中,有长884km的淤泥质海岸,约占整个苏北海岸的93%,且主要分布于淮南段,而淮北段则间断分布有基岩海岸、砂质海岸[注]张旸、陈沈良等:《历史时期苏北平原潮灾的时空分布格局》,《海洋通报》2016年第1期。。淮南段淤泥质海岸地势低平,潮位高于陆地,易受风暴潮袭击。淮北段基岩、砂质海岸,地势高亢,潮灾发生的概率逐渐减小。在两淮盐区南部的长江三角洲北部平原,则由于临江濒海,海潮与江水交汇易抬高海面,因此成为两淮盐区潮灾发生概率最高的区域。总体上看,两淮盐区潮灾在空间上的发生概率由南向北呈递减趋势。

明清时期,两淮盐区潮灾还有突发性和狂暴性的一面,破坏力非常大。如嘉靖十八年(1539)闰七月初三日,通州“陡遇东北风起,猛雨倾盆,海潮骤涨,奔涌如山,即时漂屋颓垣,救援莫及”[注](明)吴悌:《吴疏山先生遗集》卷1《地方异常灾变疏》,《四库全书存目丛书》(史83),济南:齐鲁书社,1996年,第321页。。作者记述潮灾时,用了“陡”“猛”“骤”“奔”等字,风暴潮灾突发性和狂暴性形象跃然纸上。有时,风暴潮灾发生在夜晚,许多海边居民是在睡梦中被海水吞没的。如正德七年(1512)七月,泰州“夜大风,海潮泛溢,淹没场灶庐舍大半。溺死以千计”[注]崇祯《泰州志》卷7《方外志·灾祥》,《四库全书存目丛书》(史210),第141页。。即便是在白昼,海边居民也未必有足够时间逃离灾区,如嘉靖十八年闰七月初三日,通州突发风暴潮,“各场官吏如吕四场大使杨谧、副使王勇,余东场司吏沈相并伊家口俱各漂淌,身尸无存。其催灶人等,有一村数十家全没者,有举家数十口全没者。惟攀缘树木,仅存十之二三”[注](明)吴悌:《吴疏山先生遗集》卷1《地方异常灾变疏》,第321页。。对于这种突发性和狂暴性风暴潮所造成的极大破坏性,王贵一有《海啸》诗云:“阳侯逞一怒,突兀千丈波。江豚拜鲸浪,奋激吹盘涡。珠湖风雨疾,水立如山坡。……海若复大啸,沉没万灶鹾。阳山注釜底,决排势滂沱。高埠尽为谷,平田无寸禾。登陴俯廛井,栋宇浮中河。大舸若飘瓦,渔艇如飞蛾。日落水摇动,枕席亲蚌螺。”[注]康熙《两淮盐法志》卷28《诗》,《中国史学丛书》(42),台北:台湾学生书局,1966年,第2193页。

明清时期频发的潮灾给两淮盐区人民造成生命财产的巨大损失。首先,造成两淮盐区人口的大量死亡。如洪武二十三年(1390)七月,两淮盐区海潮泛滥,溺死灶丁3万余人[注](明)朱国祯:《涌幢小品》卷27《水旱》,《中华野史·明朝卷四》,济南:泰山出版社,2000年,第3730页。。成化二年(1466)七月六日,两淮潮灾溺死盐丁247人[注]嘉靖《两淮盐法志》卷11《杂志第十二之一》,《四库全书存目丛书》(史274),第296页。。成化三年七月,潮灾溺死吕四等场盐丁274人[注]万历《通州志》卷2《禨祥》,《四库全书存目丛书》(史203),第70页。。正德七年(1512)秋七月,飓风涌潮,溺死者千余人[注]嘉靖《两淮盐法志》卷11《杂志第十二之一》,《四库全书存目丛书》(史274),第296页。。嘉靖元年(1522)七月二十五日,通州江海暴溢,死者数千人[注]光绪《通州直隶州志》卷末《杂纪·祥异》,《中国方志丛书》(43),台北:成文出版社有限公司,1970年,第840页。;阜宁海潮,溢死人无算[注]民国《阜宁县新志》卷首《大事记》,《中国方志丛书》(166),第25页。。嘉靖十八年(1539)闰七月初三日,海潮暴至,据嘉靖《两淮盐法志》,两淮盐场“灶丁溺死者凡数千人”[注]嘉靖《两淮盐法志》卷11《杂志第十二之一》,《四库全书存目丛书》(史274),第296~297页。。另据当地旧志记载,此次潮灾造成大量人口死亡,如皋“海潮涨溢,高二丈余,溺死民灶男妇数千”[注]嘉靖《重修如皋县志》卷6《杂志》,《天一阁藏明代方志选刊续编》(10),上海:上海书店,1990年,第114页。;通州、海门各盐场海溢,溺死民灶男妇29000余口[注]万历《通州志》卷2《禨祥》,《四库全书存目丛书》(史203),第70页。;东台海潮暴至,陆地水深至丈余,溺死者数千人[注]嘉庆《东台县志》卷7《祥异》,《中国方志丛书》(27),台北:成文出版社有限公司,1970年,第320页。;盐城“东北风大起,天地昏暗三日,海大溢至县治,民溺死者以万计”[注]万历《盐城县志》卷1《祥异》,《北京图书馆古籍珍本丛刊》(25),北京:书目文献出版社,1991年,第813页。;阜宁“海溢,溺死万余人”[注]民国《阜宁县新志》卷首《大事记》,《中国方志丛书》(166),第25页。。隆庆三年(1569),通州“值海潮大作,时范堤自石港至马塘,岁久倾圮,潮暴入,溺死人无算”[注]康熙《扬州府志》卷22《名宦》,《四库全书存目丛书》(史215),第211页。。万历九年(1581),东台海潮涨,灶丁淹死者无算[注]嘉庆《东台县志》卷7《祥异》,《中国方志丛书》(27),第323页。。万历十年,阜宁潮灾,盐丁多溺死[注]民国《阜宁县新志》卷首《大事记》,《中国方志丛书》(166),第25页。,其中,丰利等场淹死2600余人[注]嘉庆《如皋县志》卷23《祥祲》,《中国方志丛书》(9),台北:成文出版社有限公司,1970年,第2190页。。顺治十一年(1654)六月二十二日,通州飓风涌潮,死者以万计[注]光绪《通州直隶州志》卷末《杂纪·祥异》,《中国方志丛书》(43),第842页。。康熙四年(1665),两淮盐场突发风暴潮,“灶丁男妇淹死无算”[注]康熙《两淮盐法志》卷12《奏议三》,《中国史学丛书》(42),第921~922页。,其中东台漂溺灶丁男女数万人[注]嘉庆《东台县志》卷7《祥异》,《中国方志丛书》(27),第330页。。康熙三十年六月,通州海潮暴溢,溺死者无数[注]光绪《通州直隶州志》卷末《杂纪·祥异》,《中国方志丛书》(43),第843页。。雍正二年(1724)七月十八、十九日,东台等十场暨通、海属九场潮灾,共溺死男妇49558口[注]嘉庆《东台县志》卷7《祥异》,《中国方志丛书》(27),第333页。。乾隆十二年(1747),通、泰、淮三分司所属25场于七月十四、十五、十六等日风潮,淹损男妇丁口[注]嘉庆《两淮盐法志》卷41《优恤二·恤灶》,嘉庆十一年(1806)刊本;乾隆《淮安府志》卷25《五行》,《续修四库全书》(700),上海:上海古籍出版社,1995年,第459页。。光绪七年(1881)六月二十二日,阜宁潮头突高丈余,淹毙亭民5000余名,船户300余人[注]民国《阜宁县新志》卷首《大事记》,《中国方志丛书》(166),第36~37页。。风暴潮不仅漂没了两淮盐区大量生灵,也使幸存者内心深处遭到重创,崔东洲《哀飓风诗》云:“昼吼如雷雨,旋翻过屋涛。儿沉父莫救,父失妇空号。梁栋浮轻苇,牛羊傍九皋。哀哀残喘者,谁为赠褅袍?”[注]嘉靖《两淮盐法志》卷11《杂志第十二之一》,《四库全书存目丛书》(史274),第296~297页。

其次,冲决两淮盐区捍海堰。唐以来,两淮盐区就建有捍海堰,以减轻潮灾损失。但海潮灾害造成捍海堰毁坏是常有的事。如洪武二十二年(1389)七月,海潮坏捍海堰[注]嘉庆《东台县志》卷7《祥异》引天启《中十场志》,《中国方志丛书》(27),第316页。。洪武二十三年七月,海溢,坏捍海堤[注]万历《通州志》卷2《禨祥》,《四库全书存目丛书》(史203),第70页。。建文二年(1400),海潮溢坏捍海堰[注]咸丰《重修兴化县志》卷1《祥异》,《中国方志丛书》(28),台北:成文出版社有限公司,1970年,第73页。。永乐九年(1411),海溢,堤圮,自海门至盐城130里[注]光绪《盐城县志》卷17《杂类志·祥异》,光绪乙未年(1895)重刊本。。成化二年(1466)七月六日,潮决捍海堰69处[注]嘉靖《两淮盐法志》卷11《杂志第十二之一》,《四库全书存目丛书》(史274),第296页。。成化三年七月,通州海溢,坏捍海堰69处[注]万历《通州志》卷2《禨祥》,《四库全书存目丛书》(史203),第70页。。万历二十四年(1596),余西场潮决范堤160余丈。康熙四年(1665),潮决范公堤[注]嘉庆《两淮盐法志》卷44《人物二·才略》。。雍正二年(1724)七月十八、十九日潮灾,通、泰、淮三分司所属丰利等29场全面受灾,捍海全堤尽没,栟茶场“距海密迩,为害尤甚”[注]嘉庆《两淮盐法志》卷29《场灶三》、卷44《人物二·才略》。。嘉庆四年(1799)七月初三、四日,大风海溢,范公堤决,淹损民禾[注]嘉庆《东台县志》卷7《祥异》,《中国方志丛书》(27),第339页。。

再次,冲毁官民庐舍、城市设施。成化八年(1472)七月,通州海溢,坏盐仓、军民庐舍不可胜计。正德七年(1512)七月十八日,通州潮灾“漂没官民庐舍十之三”[注]万历《通州志》卷2《禨祥》,《四库全书存目丛书》(史203),第70页。。正德十四年(1519),东台海潮溢,民居、庐舍半漂没[注]嘉庆《东台县志》卷7《祥异》,《中国方志丛书》(27),第318页。。嘉靖十八年(1539)闰七月初三日,如皋潮灾,“漂没庐舍不可胜纪”[注]嘉靖《重修如皋县志》卷6《杂志》,《天一阁藏明代方志选刊续编》(10),第114页。;盐城潮灾,“庐舍漂荡无算”[注]万历《盐城县志》卷1《祥异》,《北京图书馆古籍珍本丛刊》(25),第813页。。隆庆二年(1568)七月,通州风雨暴至,海溢,漂没庐舍[注]万历《通州志》卷2《禨祥》,《四库全书存目丛书》(史203),第70页。。万历十年(1582)七月己巳夜,通州海潮泛溢,漂溺民舍。崇祯二年(1629年)六月丁亥,通州飓风,海溢,坏民田庐。崇祯三年,通州潮没田庐[注]光绪《通州直隶州志》卷末《杂纪·祥异》,《中国方志丛书》(43),第841~842页。。顺治四年(1647),如皋海溢,漂没人民庐舍无算[注]嘉庆《如皋县志》卷23《祥祲》,《中国方志丛书》(9),第2192页。。顺治十八年,东台海潮至,淹庐舍无算。康熙三年(1664)八月,东台“海潮上,凡六至,庐舍漂溺”[注]嘉庆《东台县志》卷7《祥异》,《中国方志丛书》(27),第329页。。康熙四年,风暴潮使得“淮南北沿海各场庐舍廪盐漂荡一空”[注]康熙《两淮盐法志》卷12《奏议三》,《中国史学丛书》(42),第921~922页。。乾隆十二年(1747)秋七月十四至十六日,阜宁县大风拔木,海潮溢,没人畜、庐舍[注]民国《阜宁县新志》卷首《大事记》,《中国方志丛书》(166),第29页。。嘉庆四年(1799)七月初三、初四两日,通、泰二属潮灾,初四、五日,海属被淹[注]嘉庆《两淮盐法志》卷41《优恤二·恤灶》。,其中东台大风暴潮,“栟茶、角斜等场庐舍漂没”[注]嘉庆《东台县志》卷7《祥异》,《中国方志丛书》(27),第339页。,兴化“海水漂没民庐无算”[注]咸丰《重修兴化县志》卷1《祥异》,《中国方志丛书》(28),第77页。。光绪七年(1881)六月二十一日,盐城“海啸,西溢百余里,漂没人民庐舍无算”[注]光绪《盐城县志》卷17《杂类志·祥异》。。潮灾还导致两淮盐区的城市受淹,城墙崩塌。如隆庆三年(1569)如皋大水,海溢,高2丈余,城市中以舟行,溺人无算[注]嘉庆《如皋县志》卷23《祥祲》,《中国方志丛书》(9),第2189页。。万历二年(1574)七月二十四日戊刻,盐城海啸,河淮并溢,崩城垣百余丈[注]乾隆《盐城县志》卷2《祥异》,1960年油印本。。雍正二年(1724)秋,通州大风雨,海啸,市上行舟,沿海漂没一空[注]光绪《通州直隶州志》卷末《杂纪·祥异》,《中国方志丛书》(43),第843页。。

复次,损毁两淮盐区的农田稻禾、煎盐草木和各类鱼虾,影响沿海农业、煎盐业和渔业。潮灾若发生在夏秋季节,海潮倒灌内河和民田,则“伤田禾”,“禾苗槁死”,更为严重的卤水倒灌会使得民田多年都不能耕作。薛《卤水来,慨海水伤禾苗也》一诗云:“卤水来,田父哀,秧畦秧老不得栽。长夏无雨旱风起,补种晚禾禾亦死。”[注]光绪《盐城县志》卷16《艺文》。正德六年(1511)六月,通州海溢伤禾[注]万历《通州志》卷2《禨祥》,《四库全书存目丛书》(史203),第70页。。嘉靖十八年(1539)闰七月初三日通州潮灾,“卤水所浸,荡草田禾悉皆烂死”[注](明)吴悌:《吴疏山先生遗集》卷1《地方异常灾变疏》,第321页。,兴化潮灾导致“十余年不宜稻”[注]咸丰《重修兴化县志》卷1《祥异》,《中国方志丛书》(28),第73页。。康熙三年(1664)八月初三日,盐城“海啸,田地半为斥卤”[注]乾隆《盐城县志》卷2《祥异》。。康熙四年,东台风暴潮过后,“草木咸枯死”[注]嘉庆《东台县志》卷7《祥异》,《中国方志丛书》(27),第330页。。乾隆五年(1740)七月十八、十九等日,海潮泛涨,淮安分司所属临洪庄、板浦、中正、徐渎、莞渎等场禾苗被淹,池盐无出[注]嘉庆《两淮盐法志》卷41《优恤二·恤灶》。。乾隆六年七月十九日,盐城卤潮伤禾[注]乾隆《盐城县志》卷2《祥异》。。嘉庆四年(1799)七月初三、初四两日,东台大风海溢,淹损民禾[注]嘉庆《东台县志》卷7《祥异》,《中国方志丛书》(27),第339页。。咸丰六年(1856),卤潮入兴化境,禾苗槁死,人掘附莎为粮[注]民国《阜宁县新志》卷首《大事记》,《中国方志丛书》(166),第35页。;盐城卤水倒灌,伤田禾,岁大饥[注]光绪《盐城县志》卷17《祥异》。。同治十二年(1873)五月二十二日,卤潮倒灌浸民田[注]民国《阜宁县新志》卷首《大事记》,《中国方志丛书》(166),第36页。。光绪二年(1876)、十七年、十八年,盐城卤水伤禾稼[注]光绪《盐城县志》卷17《祥异》。。海潮若倒灌淡水河则使淡水鱼类遭受灭顶之灾,如顺治十八年(1661)七月十五日,海潮灌河,河水尽黑,鱼虾之属俱绝[注]光绪《通州直隶州志》卷末《祥异》,《中国方志丛书》(43),第842页。。

二、两淮盐区潮灾的赈恤

潮灾的突发性和狂暴性,使沿海居民难以短时间逃离,常危及人的生命,所以临灾救人生命才是大事。万历时,何垛场人陈万山“尝载盐回场,值海潮突至,奔逃者数十人”,乃“尽弃舟中盐招众登舟,赖以存活者甚众”[注]康熙《两淮盐法志》卷22《笃行》,《中国史学丛书》(42),第1509页。。崇祯初,“飓作潮溢,盐城、海、赣诸境居民漂没”,上官檄淮安府推官王用于前往拯之,“全活无算”[注]乾隆《淮安府志》卷19《守令》,《续修四库全书》(700),第186页。。雍正二年(1724),风潮大作,有船的海上居民竟取器物,而白驹场渔人杨万程却“独救人,凡救男妇十八人”。另外,掘港场人徐疏藻“亦救得男妇百三十八人”[注]嘉庆《两淮盐法志》卷46《人物五·施济》。。

临灾救人生命毕竟是救急行为,对于大多数灾民来说,灾后受到赈济和抚恤,让他们度过灾荒难关,才是至关重要的。从史料记载来看,明清时期官府对两淮盐区潮灾的赈恤制度还是比较完备的,涵盖了勘灾、蠲缓、赈济、养恤等各个方面。当然,官府的救灾财力毕竟有限,且难以深入灾区细部对灾民进行具体的、个性化的赈恤。而两淮盐区不仅事关国家税课大计,而且也关系到盐商的长远发展和地方社会的稳定,所以,在官府赈恤的同时,两淮盐商、民间乡绅也发挥了相得益彰的补充和完善作用。

明清官府对两淮盐区救灾的第一步是勘灾,以确定灾伤等级,进而采取相应的救灾措施。如嘉靖十八年(1539)闰七月初三日通州潮灾后,御史吴悌立即委官查勘,得知被灾缘由后,又照会行准判官韩守彝、黎琳各自查勘,将各盐场的损失官民人口、制盐器具等详细统计,为下一步救灾提供参考[注](明)吴悌:《吴疏山先生遗集》卷1《地方异常灾变乞赐赈恤以全国课疏》,第322页。。雍正八年(1730)两淮盐区潮灾,经勘明,淮属之庙湾、莞渎、临洪三场被灾十分,板浦、徐渎二场被灾八分,新兴场被灾六分。雍正十年,通、泰、淮三分司所属之丰利等25场潮灾,经两江总督兼摄盐政尹继善、盐政高斌先后题报勘明,成灾19场。乾隆元年(1736),淮安分司所属板浦、徐渎、莞渎三场潮灾,经署理盐政尹会一勘明,莞渎被灾七分,板浦、徐渎被灾六分[注]嘉庆《两淮盐法志》卷41《优恤二·恤灶》。。

勘定灾伤等级后,依据灾伤轻重的具体情况,官府对灾民进行税课蠲免或缓征,以舒民力。如康熙四年(1665)七月初三日,两淮盐区潮灾,朝廷蠲免盐城钱粮十分之三[注]乾隆《盐城县志》卷2《祥异》。;兴化县田禾俱没,免被灾税粮[注]康熙《兴化县志》卷1《祥异》,《中国方志丛书》(450),台北:成文出版社有限公司,1983年,第43页。。雍正二年(1724)七月十八日,海潮直灌盐城县,“是岁蠲被灾民屯田钱粮六千一百五十七两”[注]乾隆《盐城县志》卷2《祥异》。。雍正十年,两淮盐区潮灾,部议覆准按照成灾分数蠲免十九场雍正九年折价银10970余两。乾隆元年,淮安分司所属板浦、徐渎、莞渎三场盐池地亩猝被潮灾,户部议准蠲雍正十三年折价等银840余两[注]嘉庆《两淮盐法志》卷41《优恤二·恤灶》。。但盐课事关国家大计,而盐课之盈缩全在灶丁之存耗,因为盐丁乃煎办之本,所以一遇灾荒,民可以普免赋税,而灶丁则课额不减。如康熙三年,两淮飓潮泛涨,灾伤惨重,次年十一月御史黄敬玑题奏称:“淮扬地方素称泽国,盐场灶丁又皆濒海而居,一遇风潮,灾伤最重”,“上年飓潮陡涨,淹死逃亡不可胜计,所存寥寥,残灶已不堪命,正在多方招徕,岂料飓风复发,海潮迅腾,水势高涌丈余,淮南北沿海各场庐舍廪盐漂荡一空,灶丁男妇淹死无算”,因为“所有折价等银万难追征,乞照民间灾荒之例,破格蠲恤”。户部的答复是“查两淮运司各场系刮卤煎盐,场分与丁地钱粮不同,不便准蠲,应请敕该御史设法催征,招抚赈恤”[注]康熙《两淮盐法志》卷12《奏议三》,《中国史学丛书》(42),第921~922页。。也就是对盐课不仅不予以蠲免,而且还要设法催征。当然,这种情况在雍正朝以后有所好转,遇到成灾较重时也有偶免灶欠折价银的。

两淮盐丁生活本身就很困苦,一旦遭遇潮灾,根本就交不了盐课,于是才有盐课缓征和均摊其他未遭灾或遭灾比较轻的各场带纳之救灾举措。雍正八年(1730)秋,海潮淹没东台县灶地,“缓征折价。场使某征如故,灾民无所告,至鬻妻女”,当地袁嘉裔“白诸当事者,乃缓其征”[注]嘉庆《东台县志》卷27《尚义》,《中国方志丛书》(27),第976页。。雍正八年六月二十一二等日,两淮盐区被潮,经伊拉齐会疏题报,请将被灾十分、八分之庙湾等五场应征折价钱粮照例蠲缓;成灾六分之新兴场,应折价钱粮照例蠲缓;勘不成灾之西亭等十一场应征折价钱粮缓至次年征收[注]嘉庆《两淮盐法志》卷41《优恤二·恤灶》。。灶课不准蠲免,潮灾又频发,于是康熙年间就多将遭灾盐场之盐课分摊各场带纳。康熙五年(1666)五月,御史黄敬玑题:“为荡坍灶困已极,人逃课额无完,查吕四一场额课二千二百两有零,其地一面滨海,一面临江,历年以来荡地冲坍大半,又兼海水潮涌,男妇淹没,仅存百余灶丁,资生无计,皇皇思逃,责其纳二千余两之额课,势所不能。为今之计,惟令见在灶丁勉力输纳该场一半之课,所余一半课银比照徐渎废场之例,暂令三分司二十六场内均摊带纳,候该场生聚渐广之时,将课复归本场,而二十六场所带之数,仍行除去。既于额课无亏,而此百余灶丁得留残喘以供煎办。户部覆准相应允从,俟该场灶丁生聚众多之日,将各场摊课仍归本场自纳。”[注]康熙《两淮盐法志》卷12《奏议三》,《中国史学丛书》(42),第937~938页。康熙十年九月,御史席特纳等题称:“莞渎一场,连年黄河堤决,房舍荡地俱为水国,灶逃无人办课,自康熙四年至今,额征银两俱司场官设法赔解。徐渎一场先因禁海迁废,吕四一场被海波冲削荡地大半,所以徐渎一场折价银两并吕四场一半折价俱摊于二十六场代纳。查二十六场灶丁叠遭旱涝,自办尚恐不足,复历年代人完纳,困苦实甚。请将莞、徐、吕三场均摊钱粮停其代纳,照民人禁海坍江事例概行豁免。”户部覆准徐渎、吕四两场均摊代纳已久,不便再改,而莞渎一场则准其豁免,等水退地出之日再照旧征收。康熙十一年八月,御史色克德等题称:“余中场面江背海,原额草荡三百一十九顷八十八亩,岁征折价银六百四十两零,先被江冲,尚存栖址。今康熙十年正月运河冲决,草荡、官衙、民室尽被水没。十年折价,本场大使捐赔。折价从荡科征,今荡地一百五十四顷余,坍坏沉水,民灶逃窜,十存二三,应征额折三百一十二两零。请自十一年起,或照莞渎场例蠲豁,或照徐渎、吕四二场之例均摊。”户部覆准自十一年起照徐渎、吕四场例均摊各场,等水退后再照旧征收[注]康熙《两淮盐法志》卷13《奏议四》,《中国史学丛书》(42),第1003~1006页。。

对于那些遭灾严重的极贫灶户盐丁来说,无论怎么缓征、带纳,也是一样交不起税课。于是,明清两淮盐区的有些富绅和盐商在潮患之后,多捐课代为完纳。如明万历时,两淮盐场叠罹潮患,芦荡漂没,折课难供,富安人吴袭“力控侍御蔡公时鼎,得捐课七十万两,两淮以生”[注]康熙《两淮盐法志》卷23《尚义》,《中国史学丛书》(42),第1528页。。顺治十八年(1661),两淮盐区海潮泛涨,“灶户之贫者完粮无措”,阜宁乡绅顾国士“解囊代输,大生灶困”[注]光绪《阜宁县志》卷16《人物五·笃行》。。迄康熙年间,财力雄厚的两淮盐商在官府的倡导下,本着商、灶共生原则,开始为受灾灶民代为完税,并逐渐形成定例。如康熙三十三年(1694),“栟茶场荡地被潮冲失九百八十余顷,其应征折价银千五百余金,灶户缪五通等援徐渎等场之例,呈请各场均摊”,但两淮运使刘德芳“以滨海之区,在在贫瘠,实难更增。惟商灶相须,诸商宜有救灾恤患之谊,议令淮南商众代捐完课。嗣后,荡地潮灾,遂以为例”[注]嘉庆《两淮盐法志》卷36《职官五·名宦》。。康熙三十年及四十九年,栟茶场先后被潮,共坍缺荡地折价银1812余两,“贫灶无力完纳,淮南众商以商灶有相须之谊,情愿代输,俟坍地涸出之日仍令灶完”[注]嘉庆《两淮盐法志》卷42《捐输三·灾济》。。乾隆二十一至二十五年(1756—1760),新兴盐场因亭户逃亡,积逋至400余金。业盐新兴场的歙县监生曹莲“如数输官,灶始复业”,同时,吕四场的姚国彬、栟茶场的徐纶翰,“尝为本场灶户偿逋课数百金”[注]嘉庆《两淮盐法志》卷46《人物五·施济》。。乾隆三十六年,护理盐政运使郑大进奏言:本年七八两月海属之板浦、徐渎、中正、莞渎、临洪、兴庄等场并通属之余东、余西二场间被潮水,“并海属三十六年压征,三十五年分折价未完,灶欠一万三百八十余两,淮北众商分带捐完,以舒灶力。均奉旨允行”[注]嘉庆《两淮盐法志》卷42《捐输三·灾济》。。

缓征、带纳、捐课之类的救灾措施只能舒缓两淮盐区的民力,而不能救灾民生存之急。所以,在潮灾后有序展开各种赈恤活动,对两淮盐区灾民来说是最具实惠的。明清时期两淮盐区潮灾赈济,包括随盐赈济、平粜、赈粥、赈粮、赈银、赈贷、工赈、掩骼等多种措施。

随盐赈济不是临灾赈济,而是针对灶户盐丁生活之苦而采取的赈恤灶丁的一个重要手段,但也在潮灾之后发挥救灾的作用。明代规定,“本司给散引目,照依收赈簿内所载应纳赈银数目收完,方给引,付商印记。如见盐每引收银五分,赈济煎盐灶丁,其逃亡无征,盐自行买补者免赈”。但每场赈银除总催不赈外,“其余不论产业厚薄,人丁多寡,办盐十引者给与十引赈济,办盐五引者给与五引赈济,办盐多寡,随盐赈济,每年行令各场造册,差总催赴司关领”[注]嘉靖《两淮盐法志》卷5《法制二》,《四库全书存目丛书》(史274),第219页。。

潮灾严重的年份,粮食歉收,必然导致粮价上涨,从而加剧饥荒,所以官民多有动用盐义仓谷或捐资买米投放市场以平抑粮价的平粜活动。雍正八年(1730)六月二十一二等日,两淮沿海风潮,被灾六分之新兴场,并发通、泰等处仓米减价平粜。乾隆十六年(1751)正月,通州、淮安两属濒海被淹后,贫灶拮据,署盐政吉庆上疏请求“通属请谷二万三千石,淮属请谷八千七百石,每米一石减价一钱,每升通属定以九文半,淮属定以十文粜出,钱文扣除运脚发商买补还仓。部覆准行”[注]嘉庆《两淮盐法志》卷41《优恤二·恤灶》。。嘉庆十年(1805),东台“因高宝湖水下注,海潮上拥,一时不能宣泄,以致田亩民居率皆淹漫,被灾最重”,徐崇焵劝捐申文略曰:“仰蒙宪台轸念灾黎,奏请赈恤,并酌拨川米下县平粜,俾阖境编氓得沐恩施。惟是东邑被灾庄分众多,分拨川米仅七千石,分厂平粜,只足敷衍目前,而秋尽冬交,小民之啼饥号寒,有不得不预为经画者。卑职与在城绅士共相筹策,关心甚切,众力易擎,现在城中绅士及盐典各商已捐有一万数千金,自行买米接济平粜。”[注]嘉庆《东台县志》卷27《捐施》,《中国方志丛书》(27),第994页。

平粜只是平抑粮价,而对因重灾而致贫的灶户盐丁来说是无济于事的,所以必须辅之以赈粥、赈粮、赈银、赈贷和工赈。赈粥,也就是煮赈,到灾民集中地方煮粥给食灾民。如万历二年(1574)七月十四日,两淮盐区发生大风暴潮,海安镇人徐察即“日橐金裹粮至栟茶煮糜食饥”[注]咸丰《海安县志》卷3《人物·义举》,扬州古旧书店1962年据咸丰乙卯(1855)石麟画馆原稿本复印。。雍正二年(1724),两淮盐区海溢,民饥,栟茶场监生缪裔珍赈粥三月[注]嘉庆《东台县志》卷27《尚义》,《中国方志丛书》(27),第974页。。雍正九年,两淮盐区风暴潮灾,“业盐于扬,遂籍江都”的徽商汪应庚“作糜以赈伍祐下仓等场者三月”[注]许承尧:《歙事闲谭》第13册,转引自张海鹏、王廷元主编《明清徽商资料选编》,合肥:黄山书社,1985年,第322页。。乾隆二十一年(1756),丰利场人徐承浩偕其乡人冯启贵就场赈粥米,“未竟,以劳卒”。是年,余东场监生姜玉文设粥厂于仓头庙,东台生员周楠设粥厂于三味寺,掘港监生王顺溪、石港贡生张筼亦各捐赈于其乡,栟茶监生符启隽随众捐赈[注]嘉庆《两淮盐法志》卷46《人物五·施济》。。乾隆四十六年秋,海州分司属之板浦等三场潮灾,淮北众商公捐银4000两,于各场适中之地分设粥厂,从该年十二月十五日起至次年正月十五日止,煮赈一月[注]嘉庆《两淮盐法志》卷42《捐输三·灾济》。。对于灾民相对分散的地方,不少乡绅富商往往是购买干粮,亲自前往散赈。如清代泰州的沈自明在“值大水,海溢,滨海之民露立不能炊,人多饥饿”之时,“每晨买胡饼数千枚,煮茶数石,亲往散给。凡两月余,赖以存活者甚众”[注]道光《泰州志》卷25《笃行》,道光七年(1827)刻本。。雍正二年,海潮为灾,业盐于东台场的歙县盐商汪钺之子汪涛“以舟载糗糒,沿流哺灶民之流离者,一时全活无算”[注]嘉庆《东台县志》卷30《流寓》,《中国方志丛书》(27),第1054页。。

赈粮,就是官府和乡绅富商对灾民直接发放救灾粮。如嘉靖十八年(1539),两淮盐区海潮泛溢,灶民多乏食,栟茶场的缪泮“输粟千石赈之,多所全活”[注]康熙《两淮盐法志》卷23《尚义》,《中国史学丛书》(42),第1537页。。嘉靖二十年,两淮盐区海潮涌溢,荒歉相仍,海安乡绅陈立“出粟数百石赈之”[注]咸丰《海安县志》卷3《人物·义举》。。隆庆三年(1569),两淮盐区海潮泛溢,亭场禾稼尽没,安丰场人傅本淳“捐粮百石赈之”[注]康熙《两淮盐法志》卷23《尚义》,《中国史学丛书》(42),第1532页。。乾隆五十九年(1794),角斜场潮灾,灶总汤玉澄与本场商众共赈米五百石[注]嘉庆《两淮盐法志》卷46《人物五·施济》。。如何把赈灾钱粮发到灾民手中,确是一个很困难的问题。此时,就有贤能盐商出面做好赈济物资的公平发放工作。如康熙三十年(1691)潮灾,“官商议赈,佥以灶丁僻处海滨,每多向隅,难其稽核”,“以业盐占籍仪征”的歙县商人汪铨“自请行,至则计户口给之如法,刘庄等十二场均沾实惠焉”[注]嘉庆《两淮盐法志》卷44《人物二·才略》。。

赈银,是一种货币化赈济,对于煮赈之后的极贫灾民、遭灾的次贫之民、远地灾民非常适用。由于“灶丁煎办之苦有甚于耕凿之民,而宽恤之惠独无一分之及,穷灶嗷嗷,无所仰赖”,所以嘉靖年间御史朱廷立建议“今后灶民凡遇饥馑之年,除应得随盐赈济外,其余但系灶籍人丁,查照有司赈济事例,量为动支官银,委廉能官员设法通融给散,务使穷灶各沾实惠”。御史焦琏也倡议:“于两淮余盐银内,量留六七万两,听委司府廉正官员大加赈恤,务俾小灶均沾实惠,则见在灶丁庶免于逃亡,而已定之额课不致于缺乏矣。”[注]嘉靖《两淮盐法志》卷6《法制三》,《四库全书存目丛书》(史274),第242页。雍正二年(1724)七月,两淮盐区海潮暴发,“所属被灾者二十九场”, 巡盐两淮的谢赐履同运使何顺“捐银三千两抚恤”[注]嘉庆《两淮盐法志》卷36《职官五·名宦》。。民间乡绅富商也积极响应,捐银赈济受灾的灶户盐丁。如雍正二年栟茶场民被潮,缪以览“出其负券三百金各还其人”[注]嘉庆《东台县志》卷27《尚义》,《中国方志丛书》(27),第973页。,这也是一种变通的捐银赈济形式。康熙三十年(1691)秋,两淮盐区海潮泛溢,“灶苦饥,院道率诸商捐俸助资,备赈济”[注]康熙《两淮盐法志》卷23《尚义》,《中国史学丛书》(42),第1575页。。乾隆二十四年(1759)八月,通、泰、淮三分司潮灾,经盐政高恒疏请,“先行抚恤一月,共给银二万一千八百二十六两有奇。又因时值寒冬,复请折给一月口粮。所有抚恤各项均出商捐,奏明毋庸开销正款”[注]嘉庆《两淮盐法志》卷42《捐输三·灾济》。。道光末年通州盐场潮灾,“西洲凫没千余家”,泰兴诸生蔡霆兄弟“出千金亲履其地赈之”[注]光绪《通州直隶州志》卷13《人物志下·义行传》,《中国方志丛书》(43),第625页。。商捐银两除了赈济灾民之外,还有一个重要用途,就是用来修理盐池煎灶等制盐设施。如乾隆四十六年秋,海州分司属之板浦等场潮灾,淮北众商“捐银修理盐池”。同年十月,通州分司所属之余东、余西场被水成灾七分,淮南众商捐出修治亭场煎灶银共2620多两[注]嘉庆《两淮盐法志》卷42《捐输三·灾济》。。

赈贷,是对灾民的一种低息或无息贷借,旨在帮助灾民恢复生产。如康熙四年(1665),两淮盐区“海涨为灾,灶民交困”,阜宁县的刘尔馥“倾囊济乏,更称贷给之”[注]光绪《阜宁县志》卷16《人物五·笃行》。。乾隆五十九年(1794)秋,风雨海涨,东台、何垛、丁溪、草堰四场借给草本[注]嘉庆《东台县志》卷7《祥异》,《中国方志丛书》(27),第339页。。同年,角斜场潮灾,总灶汤玉澄倡同本场商众共捐米500石,“贷给灶丁,己复捐米二百五十石”[注]嘉庆《东台县志》卷27《尚义》,《中国方志丛书》(27),第981页。。

工赈属于间接赈济,也是一种有偿赈济,所兴工役,或是农田水利设施,或是公用设施。明清两淮盐区运盐河因黄河夺淮的影响而经常淤塞,需要不定期疏浚才能通航。于是,官商便有遇潮灾而雇佣灾民疏浚运盐河之举。如安丰场有五灶仓河,明代有过疏浚,但岁久复淤。康熙四年(1665)潮灾,业盐安丰场的歙县商人郑永成倡议寓赈于工,“贷课本万余金重浚,凡二百四十余里”[注]嘉庆《两淮盐法志》卷44《人物二·才略》。。

以上的赈恤措施都是针对潮灾生存者展开的,对死难者,官民则有施棺埋骨善举。清代如皋县的王大溥,“值海潮涌溢,收浮尸,殓瘗之”[注]嘉庆《如皋县志》卷17《列传二》,《中国方志丛书》(9),第1468页。。雍正二年(1724)七月十八日,海潮直灌盐城县城,范堤外人畜溺死甚多,浮尸满河,知县于本宏捐金瘗之[注]乾隆《盐城县志》卷2《祥异》。。同年,栟茶场被潮溺死者无算,缪遇贤“典质购绳席,募夫掩尸千余”,缪其让“施棺埋尸”[注]嘉庆《东台县志》卷27《尚义》,《中国方志丛书》(27),第974页。。嘉庆四年(1799)潮灾,掘港场人刘志恒设法施棺[注]嘉庆《两淮盐法志》卷46《人物五·施济》。。咸丰元年(1851),两淮盐区潮灾,淹毙无算,如皋汪承泽“施棺殓之”,徐长清“捐赀殓之”;丰利场的季雨树“殓埋无主尸数千”[注]同治《如皋县续志》卷9《义行传》,《中国方志丛书》(46),台北:成文出版社有限公司,1970年,第391页。。

三、两淮盐区潮灾的防御

为了保障两淮制盐业的持续发展,明清官府和民间乡绅富商都十分重视两淮潮灾的防御,采取的兴修盐义仓积谷备荒、修建捍海堰和避潮墩挡潮避潮等措施,具有鲜明的两淮盐区灾害防治特色。

明代备荒仓储体系比较完备,包括预备仓、常平仓、义仓、济农仓等。在这套备荒仓储体系中,有一部分仓储就是针对两淮盐丁灶户设置的,叫预备仓、积谷仓、赈济仓。弘治二年(1489),刑部侍郎彭韶奏立预备仓,“凡灶丁有罪,输纳米谷其中,是为积谷备赈之始”[注]嘉庆《两淮盐法志》卷41《优恤二·恤灶》。。至嘉靖年间,御史李士翔建议“比照州县建仓备赈之规,此乃恤灶丁之急务也”,即“为今之计,合无令通、泰、淮三分司判官于所常居之处,随宜相度空地,查臣问过盐犯项下动支银二百七十两,各给与本司官九十两,各令督盖仓廒一十四间。再查盐犯项下赃罚银两,于其三分之中存留二分,候解边用,里支一分均给各分司官,责令殷实人户趁今秋收买稻上仓。其各场灶户犯该徒杖等罪各该司官受理者,但审有力及稍次有力,照依近年题准赎罪收稻事例,责令赴仓上纳,不许折收银两”;“其廒经簿籍之法,给散赈恤之方,一切事宜等共同商议后再切实举行。务必使灶民遇凶荒时普沾实惠,而逃亡渐止则国课不致有亏”[注]嘉靖《两淮盐法志》卷6《法制三》,《四库全书存目丛书》(史274),第242页。。至万历中,御史陈禹谟疏请建积谷仓,每个分司二三处,两淮约有30处[注]嘉庆《两淮盐法志》卷41《优恤二·恤灶》。。

清代在吸收明代两淮盐区备荒仓储经验的基础上,发展出了极具两淮盐区特色的备荒仓储,即“酌盈济虚,因时损益,荒政有经”的盐义仓。雍正三年(1725)十二月,两淮盐商公捐银24万两,盐院缴公务银8万两。次年正月,雍正帝对此捐款发布谕旨:“以二万两赏给两淮盐运使,以三十万两为江南买贮米谷盖造仓廒之用。所盖仓廒赐名盐义仓。”[注]嘉庆《两淮盐法志》卷41《优恤二·恤灶》。雍正五年,雍正帝考虑到“煎盐灶户皆住居滨海之地,离城最远,一遇歉收之岁,觅食维艰。若远赴盐义仓运致米石,恐穷民多往返之劳”,令噶尔泰于泰州、通州、如皋、盐城、海州、板浦再建6个盐义仓,所需经费24万两,可从乙巳纲商人公捐银两中动支[注]嘉庆《两淮盐法志》卷42《捐输四·备公》。。雍正十三年,又兴建了石港仓、东台仓,各储谷1万石,兴建的阜宁仓储谷5000石[注]嘉庆《两淮盐法志》卷41《优恤二·恤灶》。。至嘉庆年间,两淮盐义仓已达30余所。同时,盐义仓储谷数也日渐增加,其中雍正四年建立的扬州仓规模最大,初储谷12万石,至乾隆十一年时总储谷达到了24万石。雍正五年建立的通州仓、如皋仓、泰州仓、盐城仓、板浦仓、海州仓初储谷分别为2.6万石、1.44万石、5万石、5.8万石、2.16万石、1.26万石,至乾隆十一年时除了如皋仓、板浦仓、海州仓储谷数维持原额外,通州仓、泰州仓、盐城仓分别增加到3.44万石、9万石、6.2万石。盐义仓在嘉庆以后虽有兴废,但一直持续到光绪年间。

盐义仓经费来源主要是两淮盐商捐助。雍正四年(1726)十二月,两淮盐商黄光德等愿输银4万两以供薪水,运使坦麟却将之作为建盐义仓之用。淮北商人程谦六等捐出水脚银1.44万两作为建仓之经费[注]嘉庆《两淮盐法志》卷41《优恤二·恤灶》。。徽商黄以正此年也捐资独建一所盐义仓,因此“得邀议叙”[注]民国《歙县志》卷9《人物志·义行》,转引自张海鹏、王廷元主编《明清徽商资料选编》,第320页。。此外,各盐场的陋规公荡租银、折价耗羡、商规引费等款项,也是盐义仓经费的来源。如雍正十二年八月,盐政高斌奏准从两淮三分司所属各场所存折价耗羡、商规引费通共4万余两中,除去分司以下各员养廉公费及书役饭食、纸张银近3万两外,其余留贮运库,统作每年添补盐义仓积谷之用。雍正十三年,运使尹会一查出通州分司所属马塘等场有陋规公荡等租银200余两,最后留与石港场设仓积谷备赈[注]嘉庆《两淮盐法志》卷41《优恤二·恤灶》。。盐义仓修建和运行经费主要来自商捐,所以管理上也是“令诚实商人经管其事”[注]嘉庆《两淮盐法志》卷42《捐输四·备公》。,谷米兼存,存七粜三,出陈易新。当然,盐臣也有稽查的责任,“凡盐臣离任之际,应照常平等仓督抚交代之例,将册移交新任接管,仍于每年岁底开造四柱清册送部,扬州四仓令运使造册”[注]嘉庆《两淮盐法志》卷41《优恤二·恤灶》。。

盐义仓赈济的主要对象是制盐的盐丁灶户。为了恤灶以保盐课,每当风暴潮袭击两淮盐区时,清王朝都要动借盐义仓谷粮先行赈恤。雍正八年(1730)六月二十一二等日,两淮盐区潮灾,庙湾等处五场赈济男妇大小4万余口,持续三个月,共动用仓谷3万余石。雍正十年,通、泰、淮三分司所属之丰利等二十五场潮灾,商人黄光德等动借盐义仓谷8万石,分为三月给赈,勘不成灾之马塘等六场照被灾各灶减半赈济。此次共动用银1.7万余两,谷10余万石。雍正十二年二月,盐政高斌遵奉特旨,动拨盐义仓谷3118石,设场煮赈通州滨海之丰利等十场灶户。乾隆元年(1736),淮安分司所属板浦、徐渎、莞渎三场潮灾,共动用盐义仓谷7600余石[注]嘉庆《两淮盐法志》卷41《优恤二·恤灶》。。乾隆三十六年,护理盐政运使郑大进奏言,当年七、八两月海州所属板浦、徐渎、中正、莞渎、临洪、兴庄等场并通州所属余东、余西二场间被潮水,淮南北众商请于通、海二仓动借谷近1.7万石,给恤一月口粮,秋成公捐买谷完仓,不销正项。乾隆四十六年九月,海州分司所属板浦等三场遭遇潮灾,淮北众商请动借海州板浦盐义仓谷1.25万余石,捐给一月口粮,分年带完归款[注]嘉庆《两淮盐法志》卷42《捐输三·灾济》。。

无论是明代的赈济仓还是清代的盐义仓,只是备荒的功能,而且临灾时也只是动用盐义仓平粜或者动借仓谷赈济,体现的是官商恤灶之心,灶户盐丁直接受益的功效并不明显。而捍海堰和避潮墩一类的防潮工程对灶户盐丁来说才是最直接、见效相对较快、实施条件相对较为便利的潮灾防御措施。

两淮各盐场濒临大海,自唐历宋,尝筑捍海堰以防潮患,其中以天圣年间修筑的“范公堤”最为著名。明清时期,范公堤仍为两淮盐区重要的防潮保障,大修小修不断。洪武二十三年(1390)七月潮变,官府“起苏、松、淮、扬四府人夫修筑”[注]嘉庆《如皋县志》卷3《建置·堤堰》,《中国方志丛书》(9),第207页。。永乐九年(1411),命平江伯陈瑄发淮扬40万人夫筑治之,为捍潮堤1.8万余丈。成化十三年秋,巡盐御史雍泰起沿海民夫各场灶丁4000人修筑[注]民国《阜宁县新志》卷9《水工志·海堆》,《中国方志丛书》(166),第736~740页。。正德七年(1512),巡盐御史刘绎行淮扬二府及30盐场,起夫6000名修筑。嘉靖二十四年,御史齐东请量起淮扬二府人夫修筑,章下所司施行[注]康熙《两淮盐法志》卷28《艺文四·附沿革》,《中国史学丛书》(42),第2340~2341页。。嘉靖三十七年,御史灶总王训请求一视同仁增修马塘灶御潮堤岸,“东起彭家缺,南接新堤,遮防草荡,存活灶命”[注]嘉庆《如皋县志》卷3《建置·堤堰》,《中国方志丛书》(9),第209页。。万历九年(1581)徐九仲任栟茶场大使,率众起夫督修范堤,“以障海水,潮不得入,民获有秋”[注]嘉庆《东台县志》卷20《职官》,《中国方志丛书》(27),第822页。。万历十二年,御史蔡时鼎创建吕四新堤,长22里,东折向南江大河口6里许,西及余东、余中场[注]康熙《两淮盐法志》卷17《堤堰》,《中国史学丛书》(42),第1341页。。万历十五年,巡抚都御史杨一魁委盐城县令曹大咸修复,从庙湾沙浦头起,历盐城、兴化、泰州、如皋、通州,共长582里[注]民国《阜宁县新志》卷9《水工志·海堆》,《中国方志丛书》(166),第736~740页。。万历四十三年,巡盐御史谢正蒙巡行范堤,划地分工,对范公堤大加修复,起自吕四场,讫于庙湾场,共计800余里,“易斥卤之乡尽为原隰,获确薄之地尽为耕获”[注](明)郭子章:《重修范堤记》,康熙《两淮盐法志》卷25,《中国史学丛书》(42),第1753~1757页。。康熙五十一年(1712)秋两淮盐区遭遇风潮后,台司下令重修范堤,经始于五十三年四月,三旬而竣事,“溃者堵之,卑者培之,高厚完固如旧制”[注](清)丁世隆:《重修范公堤碑记》,嘉庆《东台县志》卷37,《中国方志丛书》(27),第1483~1485页。。雍正五年(1727),王兆麟官泰州运判时,“栟茶、角斜二场范堤外荡地坍没三十余里,距大洋不远,每风潮暴发,冲漫堤内,丁户苦之”。会两江总督魏廷珍奉诏诂修全堤,王兆麟乃“力请于栟茶旧堤内移近三四里许,别建新越堤以捍民灶,计费工五千三百五十七丈。又接筑丰利场新堤三百八十丈,其栟茶、角斜旧堤残缺虽多,基址犹存,乞并修以为外护,廷珍悉从之”[注]嘉庆《两淮盐法志》卷36《职官五·名宦》。。

范公堤是民灶防潮的重要保障,事关国家税课、商人利润、民户灶丁日常生计。所以除了官府组织修筑外,一些乡绅和盐商也出资修筑。乡绅捐资修建范公堤的事例,如万历二十四年(1596),大潮冲决余西场范堤160余丈,“官为兴筑,决处皆成深潭,畚锸难施”。致仕回乡的洪洞主簿陈大立请于堤南就地形曲折增筑40余丈,“工费不足,率其族鸠赀助之”[注]嘉庆《两淮盐法志》卷44《人物二·才略》。。乾隆二十五年(1760),海潮冲决范堤,角斜场人张丽生“捐赀堵筑”[注]嘉庆《东台县志》卷27《尚义》,《中国方志丛书》(27),第978页。。道光时丰利场监生陈沧,“倡族人修范堤”[注]同治《如皋县续志》卷9《义行传》,《中国方志丛书》(46),第392页。。盐商捐资修筑范公堤的例子也有不少,如明嘉靖年间的叶禹臣携资到通州,“督灶煮海”,见通州之狼山东旧有的范公堤“岁久圮,每飓风至,田庐尽没,且多死亡”,“独慨然修之,不数月,堤遂成”[注](清)金门诏:《金东山文集》卷9《叶九畴先生墓志铭》,见焦循《扬州足征录》卷11,《北京图书馆古籍珍本丛刊》(25),北京:书目文献出版社,1991年,第609页。。康熙四年(1665),潮决范公堤,业盐于淮的黄家珮、黄家珣、黄隼偕其族人,鸠众重修,不费朝廷一钱,而800里全堤兴复如故,“自是庆安澜者垂五十年”[注]嘉庆《两淮盐法志》卷44《人物二·才略》。。徽州商人苏应琛定居于掘港,见“掘港旧有范公堤,岁久溃败,潮溢辄浸民居,居民苦之”,乃“捐资修筑,镇民由是安堵”[注]嘉庆《如皋县志》卷17《列传二》,《中国方志丛书》(9),第1452页。。在清代,盐商捐修范公堤更成了一项制度。康熙五十一年(1712)八月初四、初五、初六连日风雨,两淮盐区海潮涨漫,冲决范公堤数处,最后“令商人修筑”[注](清)李煦:《康熙五十一年八月二十一日范公堤决口按户捐给银米并令商人修堤折》,《李煦奏折》,北京:中华书局,1976年,第125页。。乾隆六年(1741),总办江南水利工程大理寺卿汪漋等疏请修补泰、兴、盐、阜四州县内范堤残缺,共估用银近1.9万两,动支商捐银两,清政府准其动支兴修[注]民国《阜宁县新志》卷9《水工志·海堆》,《中国方志丛书》(166),第736~740页。。

随着海岸东迁,灶户盐丁不得不随之“移亭就卤”,逐渐远离了范公堤这一防潮屏障。而新涨淤地海岸多为砂质,地势又低,根本没有天然的可以让灶民盐丁从海潮袭击中逃生的岩石、礁石、山包,故而明清时期官民都非常重视避潮墩的建设。因为“海水渐远于堤,各场灶在堤内者少,在堤外者多。海潮一发,人定受伤,灶舍亦荡”[注]嘉庆《东台县志》卷11《水利》,《中国方志丛书》(27),第458~459页。,于是灶丁、亭民自造潮墩以避潮。一遇大潮猝至,煎丁奔走不及,即登墩避潮,故名为“避潮墩”,以保生命[注]嘉庆《两淮盐法志》卷28《场灶二》。,亦称“救命墩”。民间“筑墩自救,顾其数有限”[注]民国《阜宁县新志》卷9《水工志·避潮墩》,《中国方志丛书》(166),第742页。,另外,“人力不齐,海水变易,而多寡兴废亦因之靡定”[注]乾隆《两淮盐法志》卷22《附烟墩潮墩》,乾隆十三年(1748)刻本。,于是便有了官筑潮墩之举。嘉靖十七年(1538),运使郑漳创设避潮墩于各团,“诸灶赖以复业”。嘉靖年间,官筑的各盐场避潮墩达184所[注]嘉靖《两淮盐法志》卷3《地理志第四》,《四库全书存目丛书》(史274),第186~198页。。进入清代康、乾年间,潮灾频发而严重,避潮墩日渐增多。乾隆十一年(1746),盐政吉庆“以潮墩为灶丁避灾所亟,于一百四十八座之外,复增八十五座”[注]嘉庆《两淮盐法志》卷36《职官五·名宦》。。其中淮安分司所属伍祐场,旧存53座,乾隆时新设了9座;新兴场旧存17座,新设4座;庙湾场共14座,内旧有7座,乾隆十一年又添设7座,并将旧墩一体整修[注]乾隆《淮安府志》卷13《盐法》,《续修四库全书》(700),第47~51页。。乾隆十二年,庙湾场又新设18座避潮墩[注]民国《阜宁县新志》卷9《水工志·避潮墩》,《中国方志丛书》(166),第742页。。至光绪年间,两淮盐区潮灾再次高发,所以光绪五年(1879)至九年(1883)间,新修了不少避潮墩。光绪五年,两淮盐区海水啸溢,通、泰十余场平地水深丈余,两淮盐运使洪汝奎在潮水退后“复请增筑沿海潮墩以千计,其利赖尤溥”[注]民国《续修江都县志》卷19《名宦传第十九》,《中国方志丛书》(162),第1527页。。光绪七年,两淮盐区普遭大潮袭击,盐城县伍祐场在原有62座避潮墩的基础上,又增筑11座;新兴场旧共21座,增筑9座[注]光绪《盐城县志》卷2《舆地》。。同年,阜宁县诸盐场亦遭潮灾,“扬镇诸善士广为劝捐,将于庙湾等场普筑潮墩以备缓急,筑墩之工,即以灾民为之”,次年颁发库款,由场大使唐如峒雇夫兴筑。光绪九年四月兴工,六月工峻,共计修成11座[注]民国《阜宁县新志》卷9《水工志·避潮墩》,《中国方志丛书》(166),第742页。。

四、结 语

明清时期尤其是在16—19世纪,两淮盐区潮灾比较集中,且多发大风暴潮灾。盐区经济事关国计民生,“两淮盐课几二百万,可当漕运米直全数。天下各盐运,两淮课居其半”[注](明)陈全之:《蓬窗日录》卷3,《中华野史·明朝卷一》,第1027页。,因此明清官府和民间社会十分重视两淮盐区潮灾的赈救与防治,临灾时多采取救人性命、蠲缓、带纳、捐课、平粜、赈粥、赈粮、赈银、赈贷、工赈、掩骼等赈恤措施,潮灾前后则通过兴建盐义仓、修筑捍海堰和避潮墩,以防灾减灾。这套比较成熟的潮灾防治体系,一定程度上减轻了潮灾的影响,保证了两淮盐业的恢复和发展。

明清两淮盐区主要以制盐、海洋捕捞为主,与中国其他沿海经济带发展相似,海洋经济特征明显。但明清时期中国还是一个传统的农业社会,随着南宋以来黄河长期夺淮,黄河泥沙不断向黄海输送,两淮盐区沿海陆地不断向东淤涨,进而造成盐产区东移,盐垦农业区不断东进的局面。可以说,迄唐代中叶,两淮盐区海岸线大体移至今范公堤沿线。堤西为民,堤东为灶。堤东视为禁垦区,用来放荒蓄草刈作煎盐燃料。唐宋时期修筑的捍海堰东靠近海边地区,目的是保稼护盐。但到明代中叶以后,范公堤的很多地方已经离海很远,堤东的卤气淡薄之地纷纷被垦为农田。到乾隆初年,堤东垦熟田地已达6400多顷[注]嘉庆《两淮盐法志》卷21《课程五·灶课上》。。陆地农业经济属性逐渐向两淮盐区渗透,清代时范公堤的防潮护盐功能基本丧失,官民之所以还在热衷修缮残缺的范公堤,主要还是为了防潮御卤以保卫千里沃野的堤西农业区。当堤东农业区规模扩大时,甚至到清末淮南盐区不得不大规模放垦时,滨海之民又不得不次第筑新堤,以资捍御。如阜宁县的竖堰,在通济河西岸,南起赣港,北至黄河堆下,“居民昔筑以御海潮”。光绪三十年(1904),阜宁县民人程云三筑西辽堆(堤堰),“以御卤”[注]民国《阜宁县新志》卷9《水工志·海堆》,《中国方志丛书》(166),第741页。。这种灶户盐丁不断向东“移亭就卤”和农垦随之东进的进程,也在潮灾的应对上打下了深深的烙印,呈现出与两浙、长芦、福建、广东等海盐产区不同的特征,如蠲免税课、赈济灾民政策有了灶户与民户之别,旧有捍海堰的兴修越来越呈现陆地农业特征,而嘉靖以后大规模增筑的近海避潮墩保护制盐、捕鱼民众生命的海洋经济属性越加凸显。陆地农业经济和海洋经济在这里广泛交融,陆海互动,共生发展。

明清两淮盐商富甲天下,全有赖于两淮盐区丰富的盐业资源和灶户盐丁的辛苦劳作,商灶相互依存,众盐商皆有“盐从灶产,灶赖丁煎,商与灶丁实有休戚相关之谊”[注]嘉庆《两淮盐法志》卷28《场灶二》。的共识。于是,每当潮灾袭击两淮盐区之时,众盐商多情愿公捐先行赈恤灶户盐丁。在之后的潮灾赈济、借贷、平粜、掩骼养恤等救灾活动中,又积极对制盐之民捐资赈恤。在潮灾防御方面,盐商更是在官府的倡导下踊跃捐资修建盐义仓、范公堤、避潮墩。可以说,盐商尤其是徽州盐商在两淮盐区潮灾赈恤和潮灾防御方面,发挥着无可替代的重要作用,为明清两淮盐区的盐业生产和淮扬地区社会稳定做出了巨大贡献,是其他沿海盐区潮灾防治所没有的一支重要力量。