伶仃洋ZK19孔全新统有机物δ13C和C/N值特征及东亚季风演变记录*

陶慧,王建华,陈慧娴,瓦西拉里,吴加学

(1.中山大学地球科学与工程学院∥广东省地质过程与矿产资源探查重点实验室, 广东 广州510275; 2.中山大学海洋科学学院,广东 广州510275; 3.南方海洋科学与工程广东省实验室,广东 珠海519000)

东亚季风(EAM)是亚洲大陆和太平洋、印度洋因受热不均导致能量差异而形成的海陆间季风环流。目前,EAM在全球、区域水文和能源循环中发挥着重要作用,全球近60%人口的生产、生活受亚洲季风的影响。因此,更好地研究EAM演变过程,可以为准确预测未来环境、气候演化提供参考依据。前人已经成功运用冰芯、石笋、黄土、湖泊沉积物、泥炭沼泽等地质载体用于全新世EAM的研究,中国中部和华北地区黄土等记录[1]显示东亚夏季风在中全新世最强、早全新世次之,而晚全新世最弱,研究结论较为统一。而中国南方地区的石笋δ18O和湖泊孢粉记录显示中、晚全新世降水呈逐渐下降的趋势,早全新世为整个全新世季风最强还是逐渐增强的结论并未取得普遍共识。

近几十年来,C/N比值和δ13C作为有机质判别、古环境古气候演变的重要代用指标,在国内外研究中得广泛应用[2-9]。Zong等[5]和Yu等[6-7]将有机碳氮作为东亚季风研究指标,认为河口沉积区中δ13C可以作为淡水径流量(季风降水)变化的指标,其中,Yu等[6]认为,珠江河口沉积物主要有机质来源于河流、海洋和河口自生。这3种主要的有机质来源在河口沉积物的占比受到季风降水引起的径流输入强度控制的[8]。在强夏季风期间,强降水会使大量的淡水流入河口,并为河口区带来丰富的陆源有机质,即河口沉积物中陆源有机物的比例较高;而弱夏季风(强冬季风)期,较低的淡水输入,使陆源有机质相比海洋/微咸水有机质占比较低。因此,可以通过研究珠江河口沉积物中有机物源不同阶段的分布情况,来重建因东亚夏季风引起的淡水输入量变化,从而重建东亚季风的演变过程[5,6,8]。张伟强等[10]和丁平等[11]曾对有机碳氮重建珠江三角洲地区古气候做过初步探索,赵信文等[12-13]也用此研究方法探究珠江三角洲的古环境演变。EAM系统受到外部和内部因素的驱动,这些因素包括:万年尺度的地球轨道参数变化;千年尺度的太阳驱动力、百年尺度的高纬度冷事件;几十年尺度的低纬度厄尔尼诺事件等。

到目前为止,无论地质记录,还是考古、历史文献资料,全新世古季风记录多数来自中国中部和北部地区,南方低纬度地区高分辨率全新世古季风记录并不多。本文通过对有可靠年代控制的珠江口伶仃洋海区ZK19钻孔全新世沉积物进行较高分辨率的有机碳氮、δ13C等研究,试图探讨中国南方热带-亚热带地区全新世东亚季风演变过程,为深入理解东亚季风区全新世气候变化的过程和机制提供新的证据。

1 样品与测试方法

ZK19孔位于珠江口伶仃洋海域西滩(22°23′N、113°42′E,图1),孔口标高-5 m,钻取深度72.7 m,岩芯长62.6 m,取芯率达95%,开孔后进行描述、拍照、取样,样品在冰箱中冷冻保存。据本项目课题组瓦西拉里等[14]的研究,该孔61.6 m以上系晚第四纪沉积物,其中0~40.8 m系全新统地层,但35~40.8 m层段沉积物受到上更新统顶部花斑粘土层影响较为严重,本研究取钻孔35 m以上的全新世沉积物进行分析。根据钻孔沉积物岩性、元素地球化学、粒度和古生物等特点,对ZK19孔0~35 m全新统沉积地层进行了划分(图2)[14],早全新统(35.0~16.4 m)主要是滨海潮滩相-河口湾浅滩相-河口湾相,以深灰色粘土质粉砂-粉砂质粘土为主,自下而上出现多处含生物碎屑的细砂薄夹层,底部为黄灰色-深灰色中粗砂,含滞留砾石;晚全新统(16.4~0 m)主要是河口湾相-三角洲前缘斜坡相-三角洲前缘浅滩相,以深灰色粘土质粉砂-粉砂质粘土为主,早期沉积物中含较多有孔虫和生物碎屑,随后逐渐减少。

图1 ZK19钻孔位置Fig.1 Location of core ZK19

AMS14C、粒度和CaCO3分析方法详见文献[14]。从钻孔中按20 cm间隔取176个样品进行TOC、TN、C/N和δ13C分析,取样过程中尽量采集原生沉积样品,避免次生结核等干扰。取约2 g样品放入离心管中,加100 mL的φ=5%HCl,静置8 h以上,然后反复加入去离子水将样品冲洗至中性,>再50 ℃烘干2~3 d,研磨至过150目筛供TOC、TN、C/N和δ13C分析。取10~45 mg预处理后样品,在中山大学测试中心无机与元素分析实验室,用Vario EL cube型有机元素分析仪测定TOC、TN含量,TOC、TN分析精度为0.1%;取3~7 mg预处理后样品在中山大学地球科学与工程学院同位素测试中心稳定同位素质谱实验室,利用MAT-253气体同位素比值质谱仪测定δ13C值,δ13C分析精度小于0.2‰(1σ),测定结果为相对国际标准VPDB的千分位值。

2 结 果

2.1 钻孔年代框架

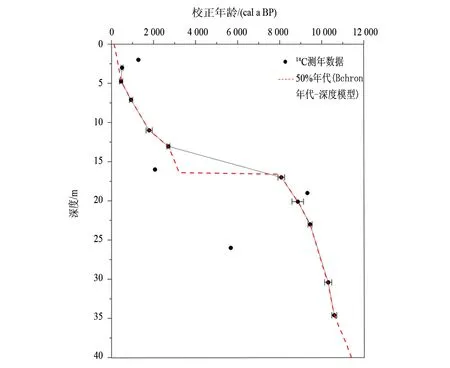

钻孔全新世AMS14C测年数据详见表1。4个层位存在年代倒置现象,可能受到水下沉积物再搬运、样品处理等因素的干扰,明显偏离回归曲线,故用余下的10个有效的AMS14C测年数据建立钻孔年代-深度模型(图3),可将钻孔全新世沉积(0~35 m)可划分为早全新世(35.0~16.4 m,10.6~8.0 cal ka BP)和晚全新世(16.4~0 m,3.2~0 cal ka BP)两阶段沉积,平均沉积速率分别为7.02 mm/a和5.15 mm/a,其间存在中全新世8.0~3.2 cal ka BP的沉积缺失。在河口三角洲地区,全新世地层沉积间断、地层错动及沉积后再受侵蚀等情况经常出现[15]。钻孔缺失中全新世沉积,推测由于此阶段大面积海侵,珠江河流侵蚀基准面抬升,河流的地质作用减弱,导致研究区接受伶仃洋西侧主要输沙口门的沉积物输入量减少[16],使研究区沉积速率偏低,水下侵蚀加强所致。前人也研究发现在中全新世珠江三角洲地区因大面积海侵导致沉积速率低的情况[17-18]。在大面积海侵导致河口输沙量减弱的同时,深入陆地的古伶仃洋河口潮流作用在中全新世进一步加强[19-20],因潮汐作用加强,潮道侧向迁移加剧。位于伶仃洋水道西侧的研究钻孔因潮道的侧向迁移加剧,侵蚀了沉积物使中全新世沉积物缺失。

表1 ZK19孔AMS14C全新世测年结果Table 1 AMS14C dating data of Holocene sediments in core ZK19

1)校正年龄加*的是弃用测年数据,不加入回归曲线统计中

图2 ZK19孔全新世沉积物TOC、TN、C/N、δ13C和CaCO3变化Fig.2 Variations of TOC, TN, C/N, δ13C and CaCO3of the sediments in core ZK19

图3 ZK19孔全新世年代-深度序列Fig.3 Age-depth sequence of Holocene sediments in core ZK19

2.2 钻孔有机指标数值分布

TOC、TN、C/N、δ13C和CaCO3随深度变化曲线见图2,根据有机地球化学指标变化特点,将钻孔ZK19沉积自下而上划分为7段(Ⅶ-Ⅰ),其中Ⅶ-Ⅳ段(35.0~16.4 m)属早全新世,Ⅲ-Ⅰ段(16.4~0 m)属晚全新世。结果显示TOC、TN、CaCO3含量随着钻孔深度增加变化明显,趋势相近;C/N比值在早全新世沉积层自下而上缓慢增大,晚全新世沉积层向上缓慢减少;δ13C值在早全新世波动较小,晚全新世随着深度减少而逐渐偏正,平均值分别为-27.8‰和-24.9‰。

Ⅶ段:10.6~10.5 cal ka BP(35.0~33.5 m)。此段TOC、TN含量在整个钻孔中较低(小于钻孔平均值),波动明显;C/N比值(2.6~11.9,平均值8.3)含量最低,但自下而上呈增长趋势;δ13C含量(-28.3‰~-23.3‰)波动较大,平均值为-26.6‰;CaCO3含量自下(5.6%)而上(12.5%)明显增加。

Ⅵ段:10.5~10.3 cal ka BP(33.5~30.8 m)。此段TOC、TN含量小于钻孔平均值,仍明显波动;C/N比值和δ13C含量波动减缓,平均值分别为9.1‰和-27.8‰;CaCO3含量出现波动。

Ⅴ段:10.3~9.2 cal ka BP(30.8~21.6 m)。此段TOC、TN含量较Ⅰ、Ⅱ段显著增加,但含量自下而上逐渐减少;而C/N比值却逐渐增加,平均值为10.9;δ13C含量较Ⅰ、Ⅱ段波动较小,平均值为-28.0‰;CaCO3含量围绕全新世沉积中含量平均值(10.3%)左右波动。

Ⅳ段:9.2~8.0 cal ka BP(21.6~16.4 m)。此段TOC含量、TN含量、C/N比值及δ13C含量变化趋势与Ⅲ段较一致,但TOC、TN整体含量比Ⅲ段少,C/N和δ13C平均值(11.6‰和-27.8‰)与Ⅲ段相近;CaCO3含量整体小于全新世沉积中的平均值。

Ⅲ段:3.2~1.5 cal ka BP(16.4~9.8 m)。此段TOC和TN变化趋势相同,自下而上含量波动增加;而C/N比值却逐渐减少,平均值为10.8;δ13C含量较早全新世明显增加,平均值为-27.2‰;CaCO3含量整体大于全新世沉积中的平均值。

Ⅱ段:1.5~0.5 cal ka BP(9.8~4.8 m)。此段TOC和TN含量自下而上递减;C/N比值保持Ⅴ段的递减趋势(平均值为10.2);δ13C含量较Ⅴ段进一步增加,且增速较快,平均值为-24.2‰;CaCO3含量较Ⅴ段减少,自下而上呈递减趋势。

Ⅰ段:0.5~0 cal ka BP(4.8~0 m)。此段TOC和TN含量变化趋势与Ⅵ段趋同,但含量更低;C/N比值较Ⅵ段增加(平均值11.1),自下而上递增;δ13C含量(平均值-22.8‰)较Ⅵ段进一步增加,但增长趋势减缓;CaCO3含量变化趋势延续Ⅵ段,但含量更低。

因沉积物中TOC、TN值变化趋势与沉积物粉砂含量趋势相近,表明TOC、TN值受粒度影响较大(图2),所以,本文有机地球化学研究主要依据受粒度影响较小的δ13C含量和C/N比值。

3 讨 论

3.1 有机物来源

在河口区,沉积物中有机质主要源于陆地、河口自生和海洋[5]。由于有机质产生的环境不同,其陆源和海源的有机质δ13C值和C/N值明显存在差异,当有机物源主要以陆源C3植物和C3植物淡水藻类为主,δ13C值偏负,C/N值偏大;而当有机物源中海洋物源含量和陆源C4植物、C4植物淡水藻类增加时,δ13C值明显偏正,C/N值偏小(如图4),沉积物中δ13C值除了受到不同类型植物影响外,还受到气候因素影响,可以利用这些差异来区分不同来源的有机质。Lamb等[9]通过研究大量海岸带沉积物,总结出海岸带不同有机质来源δ13C-C/N值分布范围,本研究在此基础上结合来源于珠江三角洲地区的不同表层沉积物数据(植被和土壤)[4,7],整合更符合本研究区的有机质δ13C和C/N分布范围(图4),将钻孔不同沉积阶段进行投图判别物源(图4),恢复研究区不同历史时期陆源和海源有机质的输入情况,进一步判定δ13C值受植被变化和季风降水的影响程度。

图4 ZK19孔全新世沉积物δ13C-C/N值分布在不同物源区图(据文献[9])Fig.4 Distribution ofδ13C and C/N of the core ZK19 Holocene sediments in the correlation plots of different organic sources

早全新世(Ⅶ-Ⅳ段,10.6~8.0 cal ka BP)除了Ⅶ段δ13C值和C/N值落在细菌区之外,大部分δ13C值和C/N值落在淡水藻、淡水POC(颗粒有机碳)和C3植物混合区域之间(图4)。根据前人研究,此钻孔在早全新世沉积层底部存在风化层[14],Zhan等[21]研究发现经过成土作用的钻孔沉积物明显受到细菌分解作用,所以,本研究钻孔早全新世初期Ⅶ段沉积物明显受到来自于上更新统顶部风化层物质的影响。早全新世沉积Ⅵ-Ⅳ段δ13C均值为-27.79‰,偏负且相对稳定,C/N值逐渐变大,但总体波动不大(图2)。偏负的δ13C值和C/N值共同指示,早全新世输入研究区的主要物源为C3植物(如亚热带树林、水稻和芦苇等)、淡水藻类和淡水颗粒有机物。由图4可知,早全新世早期δ13C值和C/N值指示C3植物接近水稻和芦苇(图4 A4),但水稻属于常见农作物[4,7],而本钻孔研究的早全新世(8.0~10.6 cal ka BP)还未出现农耕活动[22],物源不会出现水稻。所以,研究钻孔早全新世陆源有机质主要来自于天然森林土壤(图4 B4),此外,还可能在三角洲陆地发育有较多的喜湿的淡水沼泽芦苇。前人研究表明珠江三角洲表层土壤混有C3和C4植物,但珠江三角洲主要以C3自然植物为主,C4自然植物含量很少,且森林表层土壤沉积物中的δ13C值和C/N值主要由森林(C3植物)控制的[6],即早全新世沉积有机物源主要以亚热带森林(C3植物)及沼泽芦苇为主,C4自然植被影响小。综上所述,本钻孔早全新世沉积主要的有机物源主要是陆源物质,陆源物质又以C3植物亚热带森林为主,还有少量淡水藻类和淡水POC。

晚全新世(Ⅲ-Ⅰ段,3.2~0 cal ka BP)钻孔沉积物δ13C值从Ⅲ段-27.2‰逐渐增大到Ⅰ段-22.8‰,C/N值先减后增(图2)。根据图4,钻孔晚全新世Ⅲ段δ13C-C/N值指示此段有机质主要仍是陆源物质(以C3植物为主),但相比早全新世,此阶段δ13C值逐渐偏正,说明晚全新世研究区陆源有机质的输入量开始减少;Ⅱ-Ⅰ段(1.5~0 cal ka BP)中C/N值持续减小,δ13C值显著偏正,但并非表示有机物源中海洋物质逐渐增多,因为此阶段研究区海平面基本保持稳定,且三角洲不断向海向加速前积,河口不断逼近研究区域,有机质应该仍然主要为陆源。海洋物质指示标志之一的CaCO3含量也逐渐减少,表征海洋物质输入的影响逐渐减小。如此,δ13C值的偏正应该主要由输入研究区的植被类型变化引起。前人研究表明,珠江三角洲地区2000年以来人类围垦、农业种植等活动显著增加,围垦生长C4草类滩涂导致水土流失,同时农作物中C4植物明显增加[4,6-7],使得在近1500年以来钻孔有机质中C4植被相对含量增加,C3植物含量减少,造成钻孔Ⅱ-Ⅰ段δ13C值显著偏正。图4中Ⅱ-Ⅰ段δ13C-C/N值指示有机物源分析,Ⅱ段更接近珠江三角洲表层含有C4草类的河岸土壤(B3)、红树林土壤(B2),Ⅰ段更接近农业土壤(B1),也进一步说明晚全新世1.5~0 cal ka BP以来钻孔有机质物源开始逐渐接受含有C4植被的有机物源。所以,晚全新世早期,研究区陆源受自然环境变化影响,来自珠江上游流域森林土壤的有机质输入开始减少,其后,近1 500年(Ⅱ-Ⅰ段)以来,输入的陆源物质中三角洲本地C4植被比例增加,人类活动开始影响研究区有机质物源输入,近500年以来(Ⅰ段)受人类农业影响更显著。

3.2 全新世东亚季风变化情况

综上,钻孔δ13C值和C/N值指示了研究区早、晚全新世沉积物源的变化,进一步反映珠江河口区在全新世海平面波动的基础上,东亚夏季风降水带来淡水注入量的变化。本文通过研究钻孔早、晚全新世淡水注入量强弱,探讨珠江河口区早、晚全新世季风变化情况。

3.2.1 早全新世早全新世(Ⅶ-Ⅳ段,10.6~8.0 cal ka BP) δ13C值相对稳定但远低于全新统平均值(-26.5‰)、C/N值大于平均值缓慢增大(图5 a、b),物源分析可知,早全新世主要物源是C3为主的陆源物质(图4)。前人研究表明,研究区沉积物源受到海平面的变化、三角洲进积作用和淡水径流量的变化的影响[6]。研究区在经历LMG(末次盛冰期)后处于下切河谷区,因此,早全新世初期(约10.6 cal ka BP)已经开始接受海侵[23],海水影响局限在下切河谷内,周边仍为陆地,此后海平面开始快速上升[24],但研究区周边早全新世时的水动力主要以河流作用为主[25,26]。所以,在早全新世Ⅶ-Ⅴ段研究区物源输入主要由淡水径流带来的。约9.2 cal ka BP后(Ⅳ段)海水漫出下切河谷,开始淹没伶仃洋LMG形成的侵蚀风化面,本钻孔沉积物的有机物(见图2)以及微量元素、粒度特征等指标[14]对此有明显响应。随着海平面上升,海岸线向陆地推进,整个河口系统和沉积中心向陆地方向移动[25-26],但是钻孔δ13C含量基本维持稳定(-27.8‰左右),且物源分析可知早全新世海侵没有给研究区带来大量的海洋物质输入。所以,早全新世研究区对物源起决定性作用是淡水径流输入量。δ13C含量指示早全新世研究区接受大量淡水径流输入,且输入强度在9.2 cal ka BP后进一步增强,C/N值平均值为10.61也更接近陆源[6],所有指标都表明研究区早全新世有强陆源物质输入,表明早全新世东亚夏季风带来的强降水在此阶段不断增强。

根据前人对本钻孔元素地球化学研究结果[14],古盐度替代性指标Sr/Ba值在本钻孔早全新统中基本小于平均值(图5 c),反映沉积区在此阶段古盐度较小,在海平面不断上升的早全新世,强东亚夏季风来带的强淡水径流输入,导致沉积物古盐度较低。与沉积物形成时气候环境下降水密切相关的化学风化指数CIA(图5 d)值不断增大,CaCO3含量逐渐减少(图2)也进一步论证早全新世研究区季风降水增加,东亚夏季风不断增强。

3.2.2 晚全新世晚全新世(Ⅲ-Ⅰ段,3.2~0 cal ka BP) δ13C值逐渐增大,C/N值则缓慢递减后增大(图5 a、b),珠江河口区6.8 cal ka BP海平面已经到达现在高度,此后海平面一直保持相对稳定[14]。所以,晚全新世研究区海平面变化对δ13C值的影响相对较少。随着约8.0 cal ka BP开始,珠江河口海平面上升速率下降,现代三角洲开始建造,虽然6.8 cal ka BP以来海平面相对稳定,但珠江三角洲海岸线持续向海推进[26]。一般上,三角洲加积作用应导致研究区接受更多陆源物质,但图5显示研究区晚全新世沉积物δ13C值快速增大,C/N值减小,其中Ⅲ段(3.2~1.5 cal ka BP)δ13C、C/N值表明陆源输入物质占比反而开始减少,说明三角洲进积作用对研究区有机物来源影响不显著,淡水径流量的变化依然是此阶段δ13C值、C/N值变化的主导因素,而研究区东亚夏季风降水不断减弱是这些变化的主因。在Ⅱ-Ⅰ段(1.5~0 cal ka BP),C/N值持续减小,δ13C值明显偏正加大,表明其变化主要受到人类农耕活动、三角洲湿地面积增大,使C4植被含量增加的影响,对于东亚夏季降水的影响反映较弱。前人研究也表明,珠江河口区约2.0 cal ka BP开始受人类活动影响,农业生产、生活垃圾和工业污染都会使河口区沉积物δ13C值变大[4,7]。尤其是近500年来,δ13C和C/N值显著的异常增加,表明研究区受人类影响显著。珠江河口区近500年来开始接纳大量迁入农业人口[22],农耕、工业生产活动更加频繁,明清以后盛行基塘生产[22],甘蔗(C4植物,δ13C值为-12.7‰)种植面积扩大,甘蔗等有机碳的输入明显提高了研究区沉积物中δ13C值[22]。

图5 ZK19孔全新世沉积物δ13C值、C/N值、Sr/Ba值和CIA随时间变化曲线(c、d曲线数据源据文献[14])Fig.5 Variations ofδ13C,C/N,Sr/Ba and CIA of the sediments in core ZK19(c,d data from reference[14])

研究钻孔的古盐度替代性指标Sr/Ba值(图5 c)、CaCO3含量(图2)在Ⅲ段相比早全新世增大,也进一步支持了晚全新世钻孔区淡水径流量输入的沉积物不断减少,东亚夏季风不断减弱的结论。此外,近500年来,随着陆源有机质(TOC、TN等)的输入不断减少,Sr/Ba值、CIA值、CaCO3含量均显示陆源矿物碎屑物质不断增多,反映了人类活动强烈干扰,珠江流域土壤侵蚀流失有不断加剧的趋势。

3.3 季风驱动因素

轨道驱动力(尤其是岁差周期)变化引起的太阳辐照强度的变化,是全新世东亚夏季风的主控因素,在低纬地区其影响更为显著[27-31]。研究区位于低纬地区,在岁差周期的控制下,北半球25°N太阳辐射约在11 ka BP前后达到全新世最高值[28,32](图6e),较强的太阳辐射驱动热带辐合带(ITCZ)和副热带锋面季风降水带同时向北推移,带去丰富的热量和水汽,导致北半球的降雨增加,温度升高;中晚全新世太阳辐射量后逐渐降低(图6e),ITCZ的位置逐渐向南移动,季风强度减弱。东亚夏季风的变化影响降水量从而导致研究区淡水径流量的变化(图6 a和e)[28,32]。岁差对东亚季风的影响其他许多指标也给予支持,例如相邻地区湖光岩玛珥湖中有机质含量(图6 c)[33-34]和孢粉研究[35],江西大湖有机质含量的记录[35]以及中国南方董歌洞石笋记录(图6 b)[35],还有中国北方沙漠或黄土[38]和中国中部黄土[28,39]的孢粉记录等。而研究区与格陵兰GISP2冰芯之间全新世气候变化趋势的差异性可能与它们所处的纬度位置有关(图6 a和d)。

图6 ZK19全新统δ13C与其他地区气候代用指标变化的对比 a:ZK19孔全新统δ13C曲线;b:董歌洞D4石笋全新世δ18O曲线[37];c:广东湛江湖光岩玛珥湖沉积TOC含量[34]; d:GISP2全新统δ18O曲线[43];e:25°N夏季太阳辐射量曲线[37]Fig.6 The comparison between δ13C of ZK19 and climatic proxies in other regions

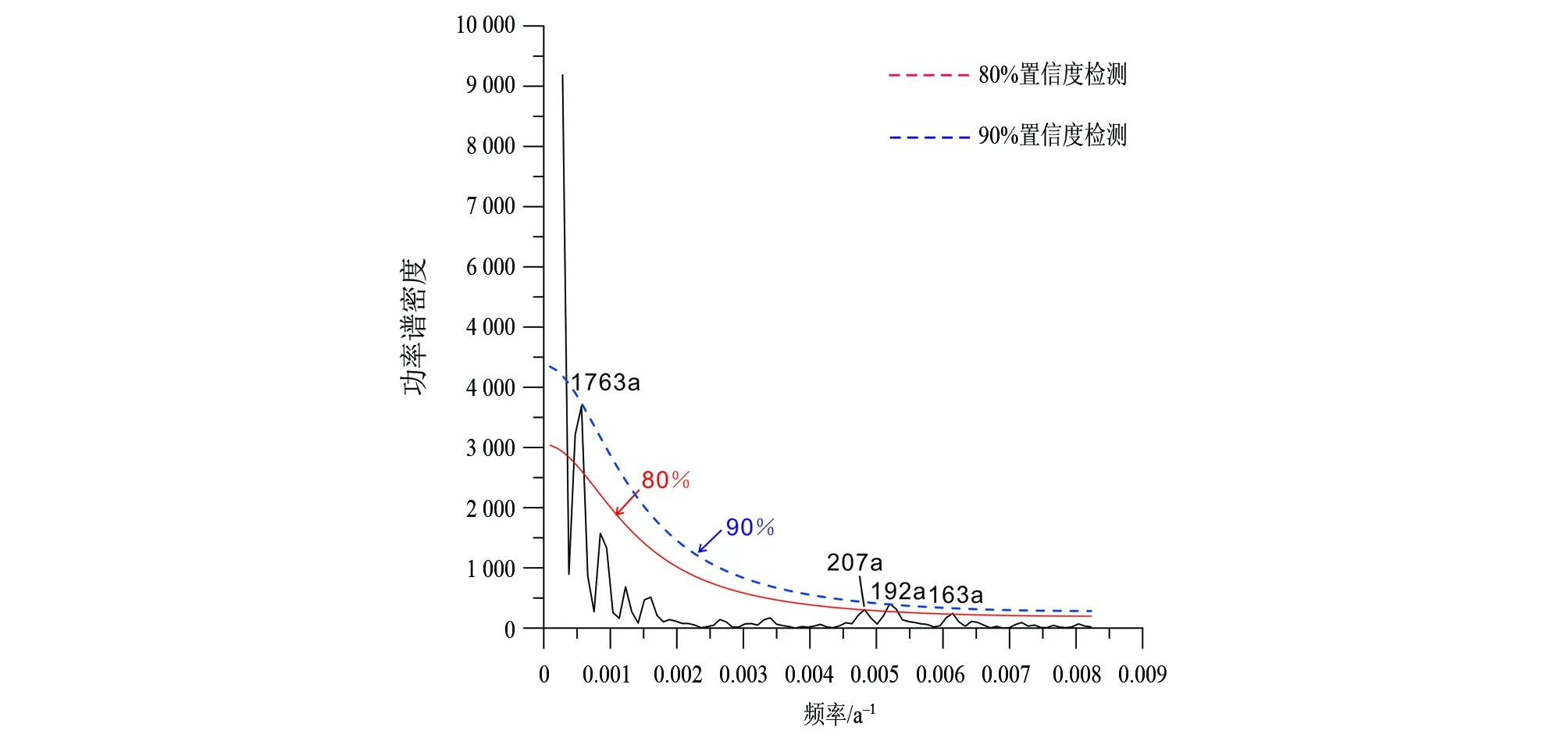

太阳活动是东亚季风在千年尺度上变化的控制因素[6,40]。钻孔δ13C频谱分析1 763 a,207 a和192 a周期通过了80%、90%的红噪声检验水平(图7),与全新世太阳活动的1 500~1 600 a、206~220 a气候震荡周期相对应[41-42],相似的气候波动周期表明太阳活动控制研究区东亚季风在千年-百年尺度上变化。Yu等[6]研究珠江河口区UV1钻孔,通过δ13C频谱分析也发现,全新世以来珠江河口区气候变化周期由太阳活动主导。

图7 ZK19孔全新统沉积物δ13C频谱分析Fig.7 Spectral analysis ofδ13C of Holocene sediments in borehole ZK19

4 结 论

1) 珠江口伶仃洋海域ZK19孔0~35 m全新统地层主要以河口湾相-三角洲前缘相为主,沉积环境相对稳定。全新世初期以来研究区开始接受海侵,中全新世后海侵范围扩大至整个三角洲盆地,研究区沉积速率偏低,潮流作用加强,潮道的侧向迁移侵蚀了沉积物,使中全新世沉积物缺失。

2) δ13C和C/N值可以有效指示有机质物源和源区植被类型,珠江河口区早全新世(10.6~8.0 cal ka BP)有机物源主要是陆源物质,以C3植物亚热带森林为主,含有少量淡水藻类和淡水POC;晚全新世(3.2~0 cal ka BP)早期陆源物质输入逐渐减少,但1.5 cal ka BP以来δ13C数值逐渐受到人类活动影响,有机物源中C4植被含量明显增加,近500年来人类影响加剧,反映了珠江流域和三角洲地区农耕活动的历史演变。

3) 本研究中珠江河口沉积物中δ13C值可以作为东亚季风降水带来的淡水径流量变化的良好指标。早全新世东亚夏季风不断增强,晚全新世东亚夏季风持续减弱。在早、晚全新世东亚季风整体变化趋势上,千年气候波动周期主要为1 763 a,百年尺度周期为207和192 a。

4) 珠江流域早、晚全新世东亚夏季风变化趋势主要是与岁差相关的北半球日照量在全新世逐渐增强后又逐渐减弱引起的,主要是受太阳活动强弱变化和波动周期影响。