BIM地形建模技术在高速铁路测绘中的应用

刘孟涵

(中国铁路设计集团有限公司,天津 300251)

随着高速铁路建设的蓬勃发展,铁路建设规模逐渐增大,采用的技术也更加复杂,传统的铁路建设项目管理方式已经不能满足当前阶段的发展要求,这就对铁路建设项目的管理提出了更高的要求。在这个背景下,BIM技术应运而生,其在工程建设项目中的应用愈来愈普及。国内众多专家学者也就近些年来BIM技术在国内外的发展现状进行了研究。纪博雅等[1]对比总结了BIM技术在国内外的发展研究现状;谷子[2]就BIM技术在工程项目上的应用现状进行了研究;陈松[3]通过工程实例,论述BIM技术在建筑施工安全管理方面的应用,弥补了传统管理手段中存在的很多问题。但是,现阶段的研究大多集中在建筑设计领域,有关BIM技术在铁路建设方面的应用,也多为面向线路、路基、轨道、桥隧等结构设计方向的探讨研究[4-5],而专门针对测绘方向地表模型创建工作的相关介绍却寥寥无几。以下介绍创建BIM地表模型的方法及其在项目中的实际应用情况,探索BIM技术应用于测绘领域的可能性,助力“智慧铁路”的建设。

1 铁路BIM地形建模技术

1.1 BIM技术应用于铁路建设的优势

BIM(建筑信息建模)是以三维数字技术为基础,集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型。

它改变了传统的建设模式,可最大限度地实现工程价值。

BIM技术在小场景工程项目中的应用已十分普及,相关技术的发展也趋于成熟。而对于铁路这类大场景的工程项目,各方面的应用还处在“摸着石头过河”的探索阶段,但BIM技术自身特点所带来的优势不容忽视。

(1)可视化

将铁路工程中的施工信息以直观的三维立体模型形式呈现在人们眼前,能有效提升施工的质量与效率,降低造价,实现对工程建设全过程的监督管理[6]。

(2)协调性

铁路建设涉及较多单位,涵盖多个专业。在设计阶段,不同专业之间及时的沟通交流对工程项目的顺利开展尤为重要。BIM技术的协调性提供了很好的协同工作平台,实时的数据同步能够打破各专业间的设计壁垒,提高铁路工程的施工效率[7],避免施工过程中因设计不合理带来的工期延误,降低经济损失。

(3)模拟性

运用BIM技术,能够有效控制工程造价。通过对施工过程的模拟仿真,规避项目施工阶段可能存在的安全隐患,减少人员伤亡与经济损失。

1.2 铁路BIM技术与建筑BIM技术的区别

相较于建筑BIM技术,铁路BIM技术针对的是大场景、大体量、呈带状的三维模型构建,这与建筑模型相对集中的结构特点有很大不同。呈带状分布的铁路线路,无论是设计阶段对大面积区域地形情况的掌握,还是施工阶段对不同坐标系的转换,都比传统建筑BIM技术要复杂多变。铁路BIM地形模型可以为铁路其它设计专业进行BIM设计提供可靠的三维空间数据,减少设计工作者不必要的工作量,提高生产效率,进而为铁路项目的运营管理维护提供诸多便利。

1.3 铁路BIM地形建模技术

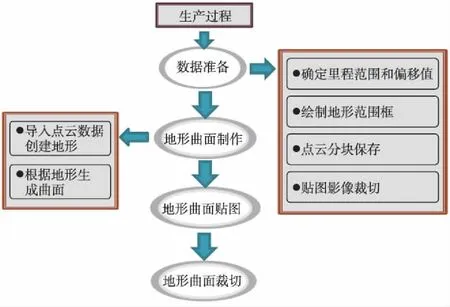

基于铁路BIM需求,充分利用航空摄影测量、机载激光雷达、GPS测量、三维地理信息等技术,为设计专业提供周边三维地形模型。创建铁路BIM地形模型的技术流程如图1所示,依据航测获取的点云数据,或者利用航空摄影测量技术获取高分影像数据,经过一系列的数据处理(如空三加密、点云滤波等),得到数字高程模型(DEM)和数字正射影像图(DOM),通过地形曲面创建、地表材质铺贴以及地形裁切三大步骤,最终形成铁路沿线的铁路BIM地形模型。

图1 铁路BIM地形建模流程

1.4 铁路BIM地形模型的作用

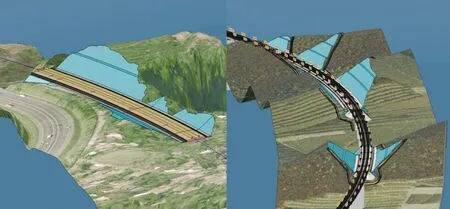

在铁路项目中,测绘专业主要负责全线地形三维场景创建(如图2所示)。这项工作是其他各专业开展设计的基础,具有十分重要的意义。

图2 CATIA平台下的三维地表模型

(1)路基专业

①三维地形模型能够直观审视设计工点区域的土地使用情况,制定合理的征地拆迁方案,减少不必要的经济损失。②三维场景能够真实反映设计工点全部的实际情况,为二维设计专业提供连续的设计参考[8]。如带挡墙路基坡度的确定,仅凭借于二维断面图无法全面了解边坡环境的起伏变化,可视化的三维场景能够提供有效的放坡参考(如图3所示)。③为合理安排排水口位置提供可靠的依据。

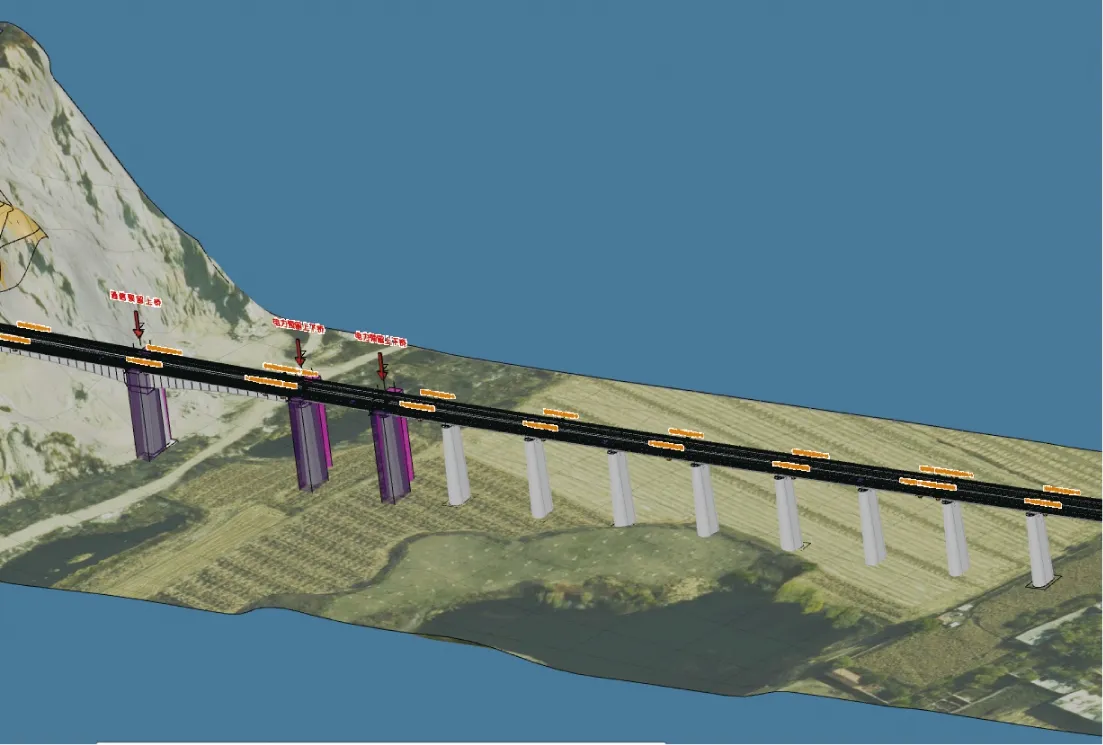

(2)桥梁专业

借助地形模型能够准确判断涵洞位置的设计是否合理;通过桥墩位置和周边地物的空间位置关系,判断桥墩位置是否合理(如图4所示);由路桥过渡交接处的BIM模型,可以对路桥之间衔接的合理性作出判断。

(3)隧道专业

三维地形模型可为洞口设计提供可靠的依据[9]。

图3 三维场景展示路基设计工点区域周边环境

图4 三维地形为桥墩位置设计提供参考

2 铁路BIM地形建模在盐通铁路中的应用

2.1 项目概况

盐通铁路是国家“八纵八横”高铁网第一纵—沿海铁路的一部分。新建盐城至南通铁路位于江苏省盐城市、南通市境内,北起盐城站(与徐宿淮盐铁路贯通),向南经盐城市所辖的亭湖区、城南新区、大丰区、东台市,南通市所辖的海安县、如皋市、通州区、港闸区,引入在建沪通铁路南通西站,全长156.686 km。

2.2 盐通线BIM地形建模

盐通铁路BIM地形建模采用了bin格式的dem原始数据,通过点云分类技术提取地面点,于地形范围框内生成地表模型。将影像图进行缩放后,沿带状地形进行投影,模拟盐通铁路所经区域的真实场景(如图5所示),关键步骤如下。

(1)地形曲面制作

在CATIA中导入地面点云数据,通过设置合理的构网间距生成地形曲面。

(2)地形曲面贴图

在CATIA中创建包裹材质,然后加载对应的影像图,根据地形坐标、施工坐标系偏移值等参数,经过一系列计算得到铺贴比例值,将材质影像投影到地形曲面,完成贴图。

(3)地形曲面裁切

为保证相关专业(路基、站场和隧道)特殊工点的模型不被地表覆盖,根据专业需求,按照裁切范围线对地形模型进行切割。

图5 铁路沿线的铁路BIM地形模型

3 技术问题探讨

(1)软件平台选择

支持地形模型创建的BIM软件有很多,如Autodesk REVIT、Bentley、AutoCAD Civil 3D、CATIA等。结合BIM项目各专业间协同设计的技术要求以及软件自身的限制条件,从以下几个方面进行对比分析,最终选择CATIA软件平台来进行建模。

①数据承载能力:CATIA软件平台有较强的数据承载能力,可一次性加载数十公里级长度的地形点云数据,在点云数据的批量处理方面有较大优势,且生成的地形模型与实际线路区域高程点拟合较好。

②材质贴图质量:点云数据生成的地形曲面只能表达线路途经区域的地面高低起伏,而地形影像能真实反映工程区域的地物地貌,为项目工程的规划和设计提供可靠的依据。因此,影像贴图的质量是影响整个地表模型信息表达的重要因素,也是影响场景观赏效果的关键所在。相较于其他软件,CATIA软件在铺贴0.2 m分辨率的影像时不存在影像虚化的现象,可将清晰度的损失降到最低,满足了信息表达的基本要求和观赏效果的最佳状态。

③裁切工具灵活:地形模型是其他各专业展开设计的依托和基础。为符合工程实际情况,需要测绘专业对有需求的设计工点进行地形裁切。CATIA灵活的切割工具能够处理复杂的闭合范围曲线,可操作性更强。

CATIA软件本身也存在一些局限性,如对高分辨影像的处理能力较差,加载后无法完成影像投影等。为满足工程设计的不同需求,灵活的软件开发接口为优化设计方案、提升建模质量提供了条件[10]。CATIA软件的局限性可通过开放API接口来解决。如针对繁琐重复的建模操作步骤,可以通过开发批量建模插件来实现[11]。

(2)数据处理方法

原始的dem数据需要经过分类处理。如项目范围内水田区域的点云缺失,将造成点云构网时无法满足最小间距要求,生成的地表模型在水田区域会形成缺口,强行增大间距又会造成地形边缘弧化,无法满足地形间的连续性要求。可采用重采样的方法,在GlobalMapper中对点云进行重新构网,以保证水面高程点的连续性,避免地表模型出现缺口。

4 结论和展望

将BIM技术应用于盐通铁路三维建模,为设计人员进行合理设计提供了可靠的参考依据,其碰撞分析功能为各专业间协同设计提供了有效的检查工具,针对项目全生命周期的管理方式更是为铁路交付使用后的运营维护提供了便利。BIM创建的地形模型文件数据信息量大,在与其他专业的模型一同加载时耗时较长,降低了协同设计的工作效率。下一步,应寻求一个合理的优化方案,在保证模型精度的前提下,将原始模型文件压缩为更小的轻量化文件,以大幅提升海量数据的加载及调度能力,提高系统的运作效率[12]。

BIM(建筑信息建模)以三维数字技术为基础,集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型。而GIS是用来收集、存储、分析、管理和呈现与位置有关的数据的一种管理模式[13]。BIM与GIS的有效整合,既能弥补GIS技术在微观领域的数据缺失,实现GIS领域的拓展与延伸,又为BIM提供了宏观领域的空间信息,提升了BIM的应用价值[14]。

搭建BIM与GIS之间无缝对接的桥梁,实现两个领域数据共享,保证信息的无损对接是我们努力的方向。BIM+GIS的铁路建设信息化管理平台是一个多维信息融合的可视化平台,可存储海量数据,更好地满足对铁路线路的实时动态掌握,最终实现“智慧铁路”建设[15]。