自媒体时代医生形象的自我构建:大型公立医院医生个人微信公众号传播行为研究

■ 尹 琳 苏 源 李天庆

移动互联网技术的发展和智能手机的普及,打破了传统大众传播形态。在新的传播形势和话语格局下,患者寻找就医途径、获得医疗知识的渠道与过去相比有了较大改变,越来越多医务工作者看到了自媒体的传播优势。微信公众平台是目前发展迅速、广受欢迎的自媒体平台之一[1],其针对个人用户的个人主体账号具有无须认证、操作简便、传播迅速、互动性强的特点,为医生带来了塑造个人品牌的机遇。大型公立医院的医疗专家是公众心目中医学权威的代表,也是健康传播的一支重要力量。近年来,一批大型公立医院的医生通过开通个人微信公众号变身“自媒体人”,主动发布信息,迅速拥有了大量关注者,并逐渐在公共舆论空间占据一席之地。国内已有学者针对医疗机构自媒体传播行为(如医院微信公众号)开展研究,并总结出传播特点和规律[2-4],但对医生个人自媒体的研究较少。本研究通过对具有一定影响力、账号注册主体为三级医院医生的个人微信公众号进行传播行为分析,了解医生个人自媒体的信息发布特点,进而探讨如何通过自媒体更好地开展健康科普传播,促进医生与公众沟通,塑造医生良好形象。

1 资料与方法

1.1 资料来源

为了解目前已具有一定影响力的医生个人微信公众号,研究组通过3种途径收集资料:(1)2018年中国医联盟微信影响力排行榜每周发布的“医生个人微信阅读排行榜TOP50”上榜账号;(2)2018年7月1日 9月30日,每周从“清博指数”“新榜”两家新媒体大数据平台获取医疗健康类微信公众号排行榜前100名;(3)中国医疗自媒体联盟官网显示联盟成员“个人类”公众号中活跃粉丝数量超过2 000的账号。合并上述3种途径检索结果,并核对公众号拥有者所在的工作单位信息,从中遴选出54个账号注册主体为国内大型公立医院在职医生的个人微信公众号作为本研究的研究对象。

1.2 研究方法

对54个医生个人微信公众号的传播行为进行多维度统计分析:统计发布文章数量、文章原创率、更新频率等;对发布原创文章进行分类及内容分析;统计粉丝数量、平均阅读量、回复互动情况;了解运营基本信息,如主体信息、开通时间、账号所在地。运用Excel 2017和SPSS 19.0对数据进行统计分析。

2 结果

2.1 发表文章数量、更新文章频率及原创内容

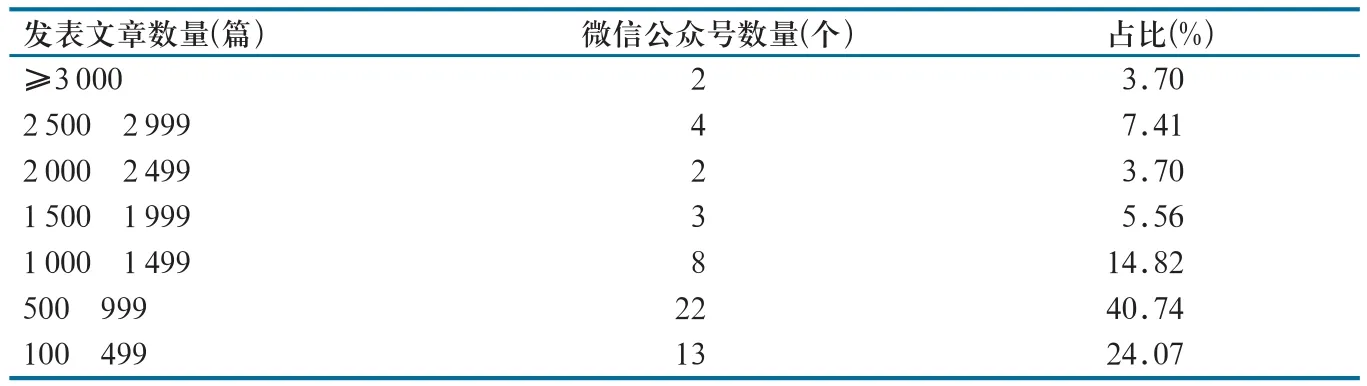

54个微信公众号在文章发表数量上有较大差异(表1)。发表文章超过3 000篇的账号有2个,均为2013年建立的微信公众号,且基本保持每周更新4 5篇文章的频率。54个微信公众号在2017年10月 2018年9月的更新频率均高于2篇/周。

截至2018年9月30日,54个微信公众号共发表原创文章9 855篇,其中原创文章数量最多的微信公众号发表原创文章712篇,3个微信公众号原创文章超过500篇。54个微信公众号平均原创率(原创文章数量/发布文章总数)为41.89%。发表文章总数为100 499篇的微信公众号原创率较高,平均原创率达到71.33%,以科普内容为主。发表文章总数超过1 000篇的微信公众号转发文章占比普遍较高。

表1 54个微信公众号发表文章数量

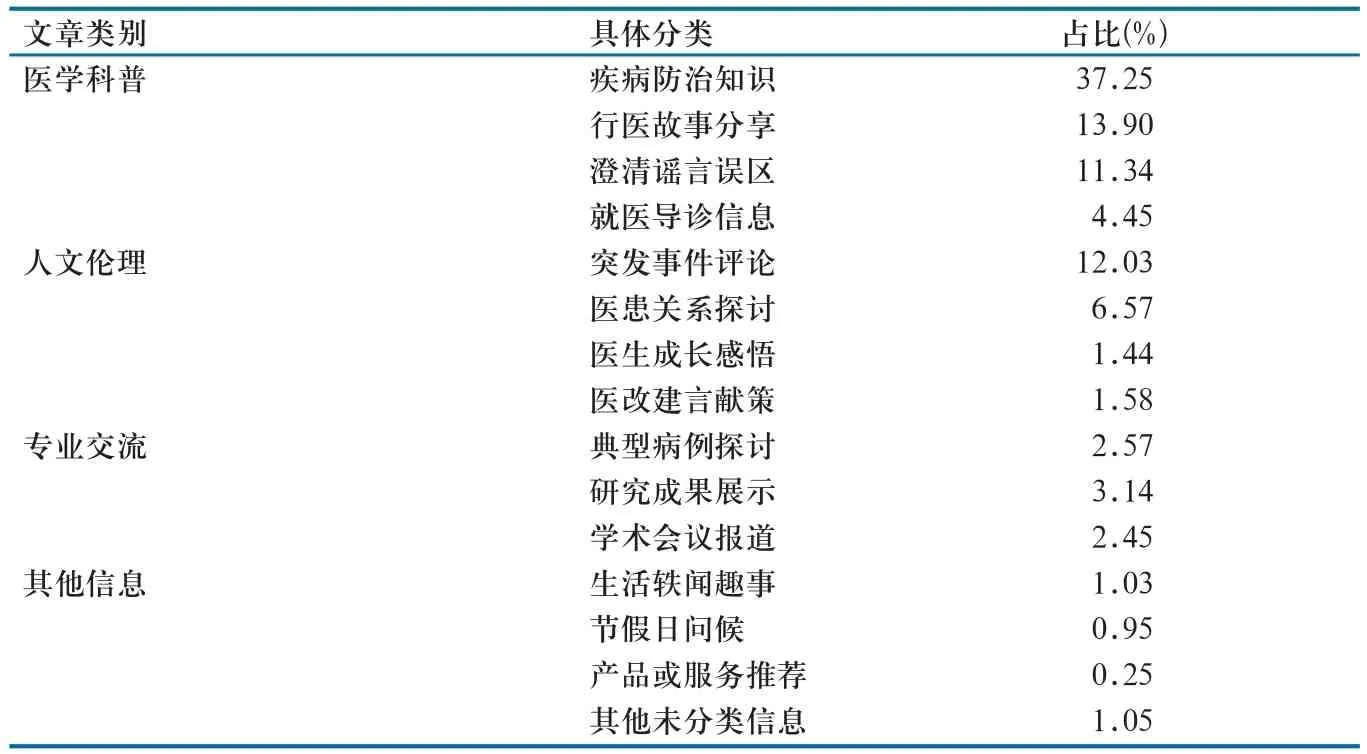

2.2 发表原创内容

本研究将医生个人微信公众号发表的原创文章分为医学科普、人文伦理、专业交流和其他信息4大类。对上述类别进行统计,得出医生个人微信公众号原创内容的总体构成,其中医学科普类占比66.94%,人文伦理类占比21.62%,专业交流类占比8.16%,其他信息占比3.28%(表2)。原创内容中,医学科普占比最高,54个微信公众号共原创6 596篇医学科普文章;人文伦理方面,对医疗行业突发事件及医患关系进行了较多探讨。

表2 54个微信公众号原创内容构成

2.3 粉丝关注与阅读情况

通过“清博指数”的测试平台对医生个人微信公众号拥有活跃粉丝数量进行估算,54个微信公众号平均粉丝数量为69 036人。其中,粉丝数量超过10万的微信公众号共10个(18.52%),粉丝数5万 10万的6个(11.11%),粉丝数1万 5万的24个(44.44%),1万以下的14个(25.93%)。

考虑到阅读量积累需要一定时间,且文章发表时间超过3个月后阅读量基本保持稳定,本研究选取每个微信公众号2018年1月1日 6月30日期间发布文章,计算平均阅读量。粉丝数量超过10万的微信公众号平均每篇文章阅读35 224次,粉丝5万 10万的为10 374次,粉丝1万 5万的为5 743次;粉丝1万以下的为2755次。

2.4 留言与互动

54个医生个人微信公众号均开通了留言功能,并且将精选留言展示在文章下方。从选取的2018年1月1日 6月30日发布文章留言来看,平均每篇文章下显示的留言为13条。新闻评论类文章后展示出的留言大多是对文中论点的评价,发布者也在留言区回应,使态度和观点更加明确。科普文章后的留言主要为读者提问,发布者的回复起到了对文中知识进一步补充说明的作用。

2.5 运营者基本信息

54个微信公众号注册主体均为三级甲等医院在职医生,其中专业技术职称为主任医师22人(40.74%)、副主任医师20人(37.04%)、主治医师12人(22.22%)。根据社会对医疗行业职称的认知,具有高级职称者(主任医师及副主任医师)通常定义为“专家”,可认为54个微信公众号中专家占绝大多数(77.78%)。

在学科分布上,儿科和妇产科专家微信公众号数量最多,急诊科、骨科、全科医学、口腔科、呼吸科、泌尿外科、皮肤科、风湿免疫科等19个学科都有在舆论空间存在较大影响力的专家微信公众号。

在开通时间上,54个医生个人微信公众号开通时间最早为2015年,最晚为2016年。2015年开通的账号最多,共28个,占比51.85%。

从专家所在医院的地区分布看,广东省最多,共计16个,占比29.63%;北京市和上海市分别有11个(20.37%)和9个(16.67%),位列第二和第三。账号总体集中在华东、华北东部地区和几个比较发达的省市,其他地区尚未形成有较强影响力的医生个人微信公众号。

3 讨论

3.1 医生个人微信公众号塑造三甲医院医生职业形象

传统医疗领域的宣传大多借助大众媒体发声,新闻报道将医生的“媒体形象”呈现于公众面前,形成社会对医生乃至医疗行业的“刻板印象”。媒体建构的医生形象受到媒体立场的制约和记者专业素养的局限,可能发生缺失或偏差,导致受众对医生群体产生误解或者倾向于负面评价[5]。自媒体的出现使公众获得了更多自由选择信息的权利。三甲医院的医生通过微信公众号主动占领传播阵地,逐渐改变在传统信息传播系统中的“被动”地位,把真实的职业形象呈现在公众面前。

第一种职业形象是权威而亲切的健康知识传播者。医生个人微信公众号注册主体以医疗专家为主,在专业上具有较高的权威性。公众号针对大众健康需求,把专业领域的健康宣教内容用朴实生动或幽默诙谐的文字、图片展示出来,发布的文章能够在微信群、朋友圈得到广泛传播和阅读,不仅证明了医疗专家扎实的专业知识,也展示了医疗行业知识分子优秀的文笔和深厚的人文情怀。很大一部分医生个人微信公众号随着时间积累显示出鲜明的个性魅力,加上与粉丝良性互动,逐渐拉近了社会与医生之间的距离。

第二种职业形象是和谐医患关系的维护者。医患关系的敏感性让医生成为舆论场域容易被关注和讨论的群体[6]。医生个人微信公众号对一些医疗事件的不当报道进行及时纠正,适时维护医生群体的形象。同时,讲述和转发真实、正向的医患故事,传递正能量,温润医患关系。

第三种职业形象是医疗改革的鼓手和号手。三级医院的医生不仅开展临床诊疗、科研和教学,还有对口支援、远程医疗等公益性任务。医生在个人微信公众号中写下对口支援、帮扶基层单位、带教基层进修医生等工作心得和体会,以亲身经历展示大医院的医生积极参与医疗改革、促进分级诊疗政策落实的过程,让公众看到了医疗改革的具体措施和成效。

第四种职业形象是医疗行业自媒体实践的先行者。运营自媒体平台需要较高的媒体素养和传播学知识水平。目前,医疗行业涉足自媒体领域的时间不长,医生个人微信公众号运行灵活,发布信息频率高,运营者逐步练就了哲学的思维、对新闻的敏感度和社会热点的把控力等[7],积累的经验可供医疗行业其他主体类型的公众号借鉴参考。

3.2 医生个人微信公众号传播行为存在不足

医生自媒体为普及医学知识、维护行业形象、改善医患关系发挥了积极作用,但也存在一些问题。个人微信公众号在短时间内产生的巨大影响力,通常来源于其内容的新奇、重要程度和对读者情感的强烈唤起。然而,社会对医生群体的总体印象是专业、严谨、理性与克制,医生个人微信公众号在内容发布和情感表达方面,虽然没有专业机构的审查,但也应符合医生的职业形象。

部分医生个人微信公众号存在为了提高阅读量追逐热点话题、制造标题新闻却缺乏实用内容的现象,或者效仿其他领域的公众号,在本应科学严谨的叙述中插入搞笑图片或流行词汇。初衷或许是为了吸引读者,实则削弱了医学科普的专业性。这样的公众号文章没有多少生命力可言,一旦社会热点过去,其传播价值就会大大降低。

此外,少数公众号发布信息中含有推销产品或服务的内容(约占0.25%),有的文章直接写出商业意味较浓的广告词,甚至附上购买链接。虽然我国没有法律规定医务人员不得在自媒体平台发布广告信息,但对关注者数万甚至数十万的医疗专家而言,在一贯严谨的科普文章和捍卫医者权益的“战斗檄文”中,不定期夹杂着风格迥异的产品推荐广告,原本用心塑造的权威、正值、公益的专家形象或许会受到影响。

自媒体时代,医生应坚守基本的伦理道德底线,将医学伦理的要求自觉贯彻到这一新媒体之上。讲述病例故事、分享临床工作经历等行为,可以为科普宣讲和同行交流带来便利,但却是一种高风险行为,谈及特定医疗案例的具体细节务必谨慎。未经当事人同意,在社交媒体上披露有关患者的可识别信息,侵犯了患者隐私,甚至违反法律法规。社交媒体和自媒体发展较早的部分发达国家,由行业协会出台了相关的指导意见,以规避使用风险,保护医务人员利益和维护医患关系[8]。我国立法部门也应加强相关立法,增强医务人员的法制意识,规范社交媒体和自媒体使用行为。

3.3 社会需要更多专业、自律的医生自媒体

目前,三甲医院医生个人微信公众号运营情况因地而异,且存在较明显的区域差别。54个医生个人微信公众号中,北京市以及东部地区的公众号数量占绝大多数。这可能与我国医疗资源分布特点有关。北京市和东部沿海地区专家资源更为丰富,且健康传播模式发展迅速。值得重视的是,三甲医院医生个人微信公众号除了起到健康科普和舆论宣传的作用外,还有引导就医的功能。虽然微信公众平台不对个人主体账号实名认证,但三甲医院专家均在公众号中明确了个人身份和执业地点。90.74%的公众号在文中介绍过所在医院的基本情况、科室医疗特色和具体联系方式,便于患者阅读文章后有针对性地就医。目前,我国中西部地区也有很多医疗水平较高的三级甲等医院,如果这些医院的专家也陆续开通微信公众号,将更有利于中西部地区患者就医渠道的选择。