大数据时代水土保持信息化建设探讨

罗亚静,王强林

(昆明龙慧工程设计咨询有限公司,云南 昆明 650000)

信息化技术自诞生以来,在各领域中的应用越来越广泛,导致信息数据一直处于飞速增长的状态。大数据时代为水土保持的信息化建设与发展提供了很大的空间与机遇,扩展了水土保持领域信息数据的具体来源,也为水土保持信息数据的分析与处理提供了先进的技术支持,具有至关重要的促进作用。

1 大数据时代与水土保持概述

1.1 大数据

互联网、云时代等科学技术的诞生,使得大数据开始被社会各界瞩目。大数据时代最为关键的就是数据,时间的持续使其开始逐渐出现膨胀现象,也开始让更多的人了解到大数据时代中数据的重要性。大数据主要指不能在特定的时间范围内应用以往较为传统的软件或工具对信息数据所展开收集、管理与处理等工作时,准确并快速的收集到具有一定价值的信息数据,简称数据挖掘[1]。

数据挖掘又被称为知识发现,属于信息数据的新型模式,其中包含了很多学科的专业知识,如:计算机、神经网络与模糊教育等,能够对信息数据展开更加精准的集合,并从中找到蕴含的相关规律,并以能够理解的符号、数字、图形、音频等形式体现出来。

1.2 水木保持

水土保护主要指预防水资源与土壤出现流失现象,并对其展开保护、改善与充分利用,有效提高并维护土壤的实际生产能力,为各地区构建较为良好的生态环境,充分发挥水资源与土壤生态对经济社会发展的效益[2]。

2 大数据时代下水土保持信息化建设发展现状

大数据时代使水土保持的实际领域逐渐出现了大幅度的转变。如今水土保持在信息化建设方面已基本成熟,其中对于信息数据的收集、信息数据的储存体系、信息技术的标准要求、水土保持的信息数据库与水土保持工作的规章制度等,都已经开始逐渐形成并拥有相应的规模。

2.1 信息化监测

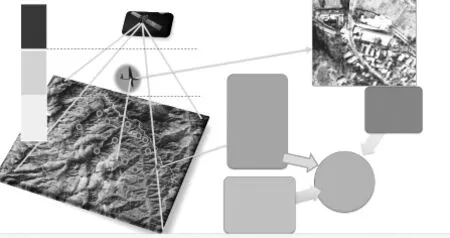

随着我国科技研发的不断发展,收集基础信息数据的主要方法也在持续出现变化与更新。例如有关部门提出天、空、地的一体化监测,见图1。不仅能够使信息数据的收集与更新更加快速与准确,还能够构建侵蚀土壤的网格型空间模型,见图2。

图1 天、空、地的一体化监测图

图2 数字高程模型空间网格图

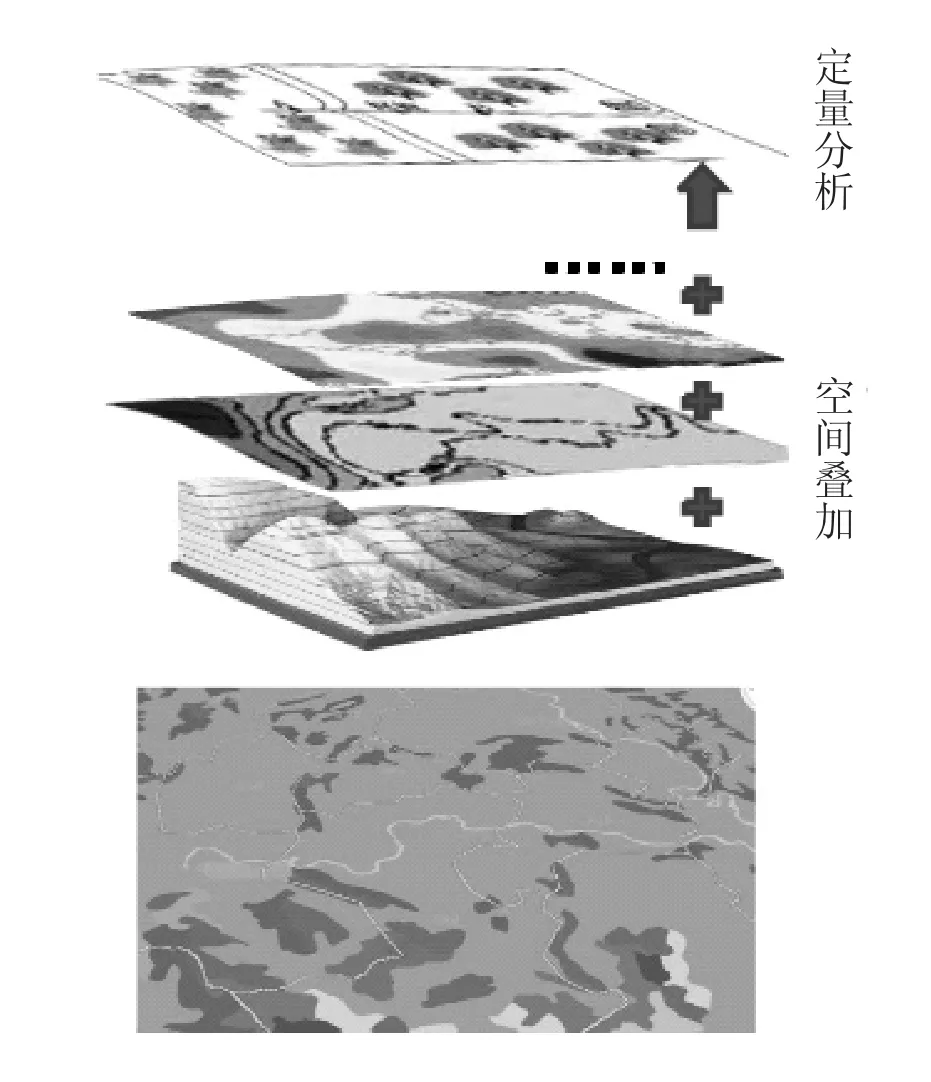

通过遥感像素空间网格所反应侵蚀程度E=f,对侵蚀模型中的网络因子展开计算,其与降水侵蚀力、土地侵蚀性、植被覆盖、地形等多种因子有所关联,通过构建经度、纬度与高层之间所有关联的模型,对地面观测的信息数据展开校检,叠加因子模型就能够形成侵蚀空间详细的分布信息数据图,见图3。

图3 土壤侵蚀的详细分布图

2.2 信息化监督

各地所构建的水土保持信息化监督系统拥有大量的水土保持管理方案,能够清楚的观察到所有项目的信息数据。通过信息化监督系统的终端对信息数据展开遥感监督与实时定位,自动对建筑项目展开管理,并监督其在施工过程中是否和设计方案保持同步[4]。

2.3 信息化治理

随着信息化治理制度的持续完善,当前的信息化治理系统已经能够对所有建设项目实际状况展开实时的遥感检测,并在检测过程中对其采取治理措施。图4是某个工程项目为预防滑坡造成泥石流现象所展开的治理措施。

图4 预防泥石流的治理措施

3 大数据时代下水土保持信息化建设改进建议

在水土保持相关领域中,信息化技术的应用能力较为不足,导致对信息数据展开收集、传递、接收、分析与处理所应用的方式与手段较经济发达的国家相对落后。例如在对水土展开实时监测过程中,具体应该怎么样既快速又准确的对大量信息数据展开收集,又如何对这些信息数据展开充分利用成为主要面临的问题。且信息化技术的多项功能无法在应用过程中体现,最终导致水土保持信息化能力较为一般。

针对上述情况,在水土保持信息化建设过程中,可以通过构建专业人才团队、组建专业知识培训机构等措施,提高信息收集的能力。信息化技术所包含相关技术较多,如遥感、地理信息、计算机等先进技术,在构建人才团队的同时,还需要对所有水土保持工作人员展开信息化技术专业知识培训,以便更加全面、熟练地掌握信息化技术的应用技能,将最为先进的信息化技术应用于水土保持领域中,为水土保持整体发展提供一定的保障[5]。

4 结语

随着大数据时代的来临,水土保持信息化建设不仅迎来了更大的发展空间与机遇,也遇到了自信息化建设以来更加难以解决的困难。大数据时代背景下,水土保持领域在信息化建设方面还需要持续改进与完善。通过开展水土保持信息化科学研究、加强水土保持信息化人才培养,加快实现水土保持信息化共享和服务,为水土保持提供新的发展动力。