艺术风格与历史事件

——关于董其昌新颖画法成因的三种史学解释

王洪伟(清华大学 中国艺术学理论研究所,北京100084)

明代唐志契在《绘事微言》中有如下一段描述:“(雪景山石)当在凹处与下半段皴之。凡高平处,即便留白为妙。古人有画雪只用淡墨作影,不用先勾,后随以淡墨渍出者,更觉韵而逸,何尝不文?近日董太史只要取之不写雪景。尝题一枯木单条云:吾素不写雪,只以冬景代之。若然吾不识与秋景异否,此吴下作家有‘干冬景’之诮。”[1]这条画论可能是关于董其昌“干冬景”山水称谓缘起的较早记载。从风格形态上看,“干冬景”山水具备以下几个典型特征:方向感明确的“直皴”笔法、凹凸感强烈和边缘留白的山石造型(亦可称为具备光影效果的“贝壳形”山石)、“取势”效果明显的画面结构。在过去的数十年里,多位学者都曾关注过董其昌此类新颖创作手法的来源问题,提出了很多颇具启发性的见解。然而,在这个看似微小的画法问题上,目前学界既存在一些误解,也还有很多细节问题尚未考证清楚。那么,针对新颖艺术手法来源的解释为何会出现诸多分歧呢?主要原因在于画家改变了以往雪景山水的惯常手法。那些惯常手法是前代画家们经过长期实践,在特定主题、风格形式及内在画意之间,早已构成一种默契的表意系统。大多情况下,它们不再需要借助超出主题与风格之外的复杂线索就能清晰呈现,并被生存于类似历史情境的人们所感知。董其昌创造的“干冬景”山水则不然,不仅在视觉观感上缺乏自然雪景意象,而且,现代学者基于不同的学术诉求将其与某些历史事件联系起来,进而使之产生了文化价值归属的歧义。

一、美国学者高居翰的“一面之缘”说

美国学者高居翰(James Cahill,1926—2014)在上世纪70、80年代曾主张,要将晚明时期一些较为“新颖”的创作手法和风格元素,从中国既有师资传统的连续性形态中解放出来,以此坐实晚明画风变革普遍受到西方艺术的“外来影响”,使之能在古代中国晚期阶段的山水画风、画法变革进程中切实地分得一杯羹。在此基础上,他提出了这样一个令人诧异的推论:晚明画家董其昌在万历壬寅(1602)创作的《葑泾访古图》(图1)中所运用的那种塑造形象怪异、“幻像错觉感”强烈的“贝壳形”山石的明暗对照法,主要是受到了意大利传教士利玛窦(Matteo Ricci,1552—1610)所携西方铜版画的风格元素影响所致。其证据是:“董其昌在1602年时,曾经数度前往南京,他不但对利玛窦有所知,而且也在著作中提到过利玛窦,也可能与他有过一面之缘。”[2]82显然,其论述意图是想借助董其昌这位主流文人画家来验证“外来影响”观念。然而,文章所说,“虽然没有证据显示董其昌确曾遇见过利玛窦,但此一可能性极高”这句话,又实实地暴露出论者在缺乏确凿史实证据时的主观猜测态度。

图1 (明)董其昌《葑泾访古图》,1602年,纸本水墨,80.2厘米×30厘米,台北故宫博物院

高居翰本人似乎也考虑到,以如此轻描淡写的文字作为西方影响一说的理论基础,或许显得过分薄弱[3]10,进而,他又对这件作品中“有反常之嫌”的山石结构和光影手法,做出了如下精心的风格描述与来源分析:“(此作)皴法乃是用来强化造型运动的方向动力,使观者的眼睛随着画家所选择的造型角度,平顺柔畅地在物表上游移。不仅如此,这些皴法还提供了一种明暗效果,画家在笔触上由重而轻,由轻而至留白,系以渐层变化的方式呈现。……画中有些地方,特别是左侧中景地带的贝壳形岩堤,董其昌在塑造岩块时,运用了光影的手法,意外地予人以一种误以为真的幻像错觉感——令人意外的原因在于,无论是哪一种幻像手法,只要在董其昌的作品里出现,似乎就有反常之嫌。事实上,如果我们说他跟当时其他画家一样,或许受到了欧洲铜版画中明暗对照技法(chiaroscuro)影响的话,那么,想必有许多研究中国绘画的学者会认为这样的看法根本荒谬透顶,连提都不敢提。”[2]81-82接下来,他又借助其所擅长的风格理论,将董其昌《葑泾访古图》与描绘西班牙风光的书籍插图《圣艾瑞安山景图》做了比较,试图从作品风格特征比较方面寻求更多的支持。此种比较显然是两件作品在中国境内的出现具备共时性基础。此图来源《全球城色》第五册。这部书的第一册出版于1572年,大约17世纪初期才被引进中国。第五册出版于1598年,进入中国的时间应该更晚。那么,董其昌当时是否有历史机缘见过第五册中的这件或者与之类似的作品呢?这依然无法得到证实。从画面内容看,《圣艾瑞安山景图》(图2)画中那种较为真实的描写自然光影的手法,似乎难以和《葑泾访古图》画面效果产生有效联系。《圣艾瑞安山景图》主要描绘了一种接近真实自然的山野田园风光和乡间劳作场景,山石林木都表现出很强的自然形态,远景中的城堡或庄园也没有太多抽象化手法。画面上那种较为真实的描写自然光影的手法,与罗樾形容《葑泾访古图》时所说的“莫可名状的物质形体”“完全与感觉绝缘”[3]42,以及与高居翰本人提出的董氏画作有着很强抽象性和“人为秩序”的风格描述都决然不符。两件作品殊异的风格特征,很难证实其间借鉴关系的存在。高居翰虽然认为,《葑泾访古图》中新颖的明暗光影手法“具有描写物体阴影线的特性”,但实际上,它们丝毫没有表达出任何类似西方绘画以阴影线刻画物体立体形象的真实感觉,缺乏《圣艾瑞安山景图》山体呈现的自然纹理。山石间刻意的堆叠感趋向于抽象化,极大程度地消弱了山石和土坡的自然形态,与描绘受光效果的自然主义手法颇为不合。其山体受光与背光关系极为混乱,如平行并列的两处山脊,一处受光,一处却几近背光。山石褶皱的阴影与光面的对比度,也没有真实的自然光照射的感觉。幽邃的山坳几乎不着丝毫笔墨,显得极为明亮,衬得本应受光的前景山石愈发暗昧。高居翰的比较过程让我们时时感到,艺术手法的近似或光影效果的强弱,已经成了其个人的一种直观感觉。事实上,北宋时期很多山水画作都具备强烈的光影明暗对照效果,如郭熙《早春图》、范宽《溪山行旅图》等。所以,这种艺术手法是借鉴于西方艺术,还是复兴了北宋传统,在高居翰的解释下都变得扑朔迷离起来。

图2 佚名,西班牙《圣艾瑞安山景图》,铜版画,《全球城色》第五册

事实证明,自20世纪中期日本学者米泽嘉圃提出晚期中国绘画受“外来影响”观点之后,它已然在域外学界形成一股学术风气。当风格描述与艺术史家本人看重的历史证据和文化结构联系在一起的时候,那么,关于这些“新颖”的风格手法的真实历史渊源及其思想史价值,会被高居翰的推论导引到何方呢?这的确是一个令人忧虑的问题。他即便领悟了董其昌那种“扰攘不安的山水”风格形式是对晚明衰败时局的回应,代表着“一种方向迷失以及世界已经歪斜崎岖的感受”,但对《葑泾访古图》明暗对照手法来源的错误判断,致使董其昌借助雪景山水画法与画意隐喻士大夫政治理想的深层意图,基本没有被呈现出来。艺术史家在诸多史料之间发挥着想象力,甚至会以某种臆想形态解释过去的历史事件,使得一系列零散史实在论者所看重的学术观念下与艺术风格产生联系。但是,在它们之间联结成一种特定的影响关系是一回事,在史料证据方面做到取信于人,却又是另一回事。毫无疑问,董其昌与利玛窦“一面之缘”,以及其新颖画法与西方铜版画之间借鉴关系,只不过就是高居翰在“外来影响”观念下借助丰富的想象力做出的一个主观猜想而已。或许,他所坦言的——“不同的学科在某些方面有赖于各自的系统阐述,因此艺术史家的过失会造成其他学科学者的误解”[4],注定会成为其自身研究的一句谶语!

二、台湾学者石守谦的“杭州之行”说

万历丁酉(1597)八月,董其昌奉命出使江西南昌担任乡试考官。考试结束后,他于十月左右又顺便回到松江小住,期间拜访了好友陈继儒的小昆山读书之所——婉娈草堂,并为其创作了《婉娈草堂图》(图3)一作。这件作品在风格与画意等诸多方面都有值得关注的新颖之处,是了解董其昌早期画法创变的重要途径。自从高居翰提出以上观点之后,“外来影响”观念在董其昌研究中就不断地发酵。例如,时隔十六年,另一位美国学者班宗华(Richard Barnhart)于1998年发表了《董其昌与西学——向高居翰致敬的一个假设》一文。原本,代表美国东部学派的班宗华(上世纪60年代曾在普林斯顿大学跟随方闻学习艺术史)在很多问题上都与代表西部学派的高居翰持不同意见,而在董其昌新颖画法受西方艺术影响观念上却积极赞同,并进一步推进了影响关系发生的时间节点。这一事实说明,无论西方学者之间存在怎样的学术分歧,但就晚明艺术与“外来影响”关系问题上却能达成一定的共识。他在文章中进一步肯定了董其昌新颖画法与西方艺术的关系——“毫无疑问,董其昌所亲见的这些古画经典作品,必然与笔者即将要辨识探讨的另外一些文化元素,在董其昌不知疲倦、充满旺盛企图心、好似坩埚熔炉一般的头脑中,共同而和谐地发挥作用,产生出现代中国山水画原型《婉娈草堂图》。”[5]334那么,“另外一些文化元素”究竟指什么呢?请看他文章的这段论述:“不论董其昌是否见过利玛窦,董其昌应该知晓广交中国士绅的利玛窦之种种事迹。而且可以合理地推测:董其昌看过当时利玛窦等西方传教士为耶稣会传教工作而带到中国、包括欧洲绘画样本在内的那些远西奇器异物。……根据董其昌1597年滞留南昌期间确实见过各色各样的欧洲艺术品之假设,可以合理地推测董其昌这段时间可能拷贝了若干欧洲图画,随后将新的元素加进了他当时正在进行的,对绘画艺术与艺术理论的重新建构。依笔者之见,某些董其昌最令人关注的艺术技巧与理论模式,必然与他对欧洲艺术形象的反应紧密相关。”[5]336从基本观点上看,班宗华一方面承继了高居翰提出的董其昌新颖画风受西方艺术影响之说,并且将董其昌和利玛窦似是而非的“一面之缘”,提前至“1597年”的“南昌”一地,《婉娈草堂图》就是此次会面的直接成果。

图3 (明)董其昌《婉鸾草堂图》,1597年,纸本水墨,111.3厘米×68.8厘米,台北林百里藏

事实上,在班宗华表达《婉娈草堂图》受西方艺术影响观点四年之前,台湾学者石守谦就已发表了《董其昌〈婉娈草堂图〉及其革新画风》(1994)[6]一文。虽然,班氏在文中也提及了,但对其观点并没有给予应有的重视。石守谦盛赞此作标示着一种全新风格的诞生,“开启了绘画史上可以称之为‘董其昌时代’的契机。”文章对董其昌新颖皴法与传统雪景画法之关系做出极好的形态学阐释,也借助这份个案研究深化了风格、画意与画史“重建”这项长期而艰巨的学术工程。若与高居翰等美国学者在“外来影响”观念下解读董其昌新颖画风相比,这份研究成果自能体现中国学者问题意识的关注点所在。从学术渊源上看,石守谦对很多古代画史问题的关注明显受到其师方闻的影响,《婉娈草堂图》研究亦不例外。1992年,方闻在堪萨斯举办的“董其昌国际讨论会”上发表《董其昌和艺术的复兴》一文。文章从“艺术复兴”和“风格结构分析”两个角度,专门关注过董其昌《婉娈草堂图》这件作品的历史意义。他认为此作主要取法于王维《江山雪霁图》和董源《龙宿郊民图》两件作品。董其昌由《江山雪霁图》而悟出披麻皴的由来,从中转化出自己的艺术“家法”——以平行重复的“直皴”塑造凹凸山形。由“直皴”笔法构成的抽象山石形体,被置于平展的空白中,暗示出一种新的体量和实感关系。其画面结构也以一种全新的“取势”结构,将古代山水画图式引入新的阶段。借画面构成之“势”,董其昌给山水画带来了一种新的综合[7]。在方闻看来,董其昌对传统艺术的复兴并不是一味地摹拟传统,而是通过深入师法古人而发现自我,在作品中所展示的不全然是其所师法的前代画家,而是经过转化的图像[8]。

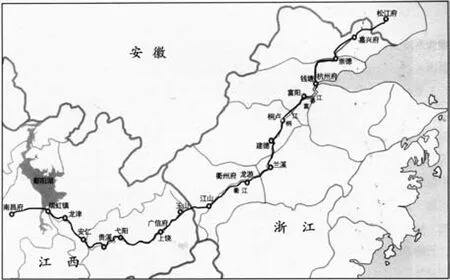

图4 石守谦绘制的董其昌“杭州之行”路线图

较之方闻单纯的风格分析,石守谦将这种风格的成因与当时一个具体历史事件联系在一起:即董其昌创作《婉娈草堂图》之前曾刻意绕道杭州。他根据董其昌现存的零散题跋描述了此行曲折的路线:万历丁酉(1597)九月上旬结束典试江西南昌任务之后,董氏本应取道鄱阳湖进入长江水路,顺流而下至南京。全程虽长达一千二百里,但由此路回松江较为顺畅,时间仅需十余日左右。而实际上,他却选择从南昌出发经由瑞虹、龙津、贵溪、弋阳到广信府的上饶,再由之经玉山走衢江而至浙江衢州府,经龙游、兰溪到建德县富春驿,再走桐江、富春江,经富阳县而抵至杭州,复行运河经嘉兴再至松江。这条路线颇为波折,可谓水路兼程,异常辛苦,整个行程至少要耗费二十多天的时间(图4)。那么,董其昌为何要选择如此辛苦的行程呢?“杭州”一地对他又有着怎样的吸引力呢?石守谦给出了这样的解释:即董氏想再度到杭州高濂家观览郭忠恕的《摹王维辋川图》,甚至还期望有机会再次看到冯开之家藏的王维《江山雪霁图》。这两件作品是董其昌此时探寻王维画风画法的关键资料。所以,这次刻意规划的杭州之行虽然路途周折,颇为劳顿,但“在第二次看完《辋川图》摹本后三个月所作的《婉娈草堂图》,即首度具体地呈现了他在此实践的结果。”可以看出,石守谦对董其昌此次杭州之行事件的描绘,几乎将这个时期与董其昌画法变革相关的所有经历,整合成了一幅带有叙事性的历史画卷,也使得其多次“杭州之行”成为当前研究者们重点关注的一个“历史事件”。

《婉娈草堂图》的皴法究竟与藏于杭州的《江山雪霁图》有何关联呢?此作虽然是董其昌杭州之行后呈现的一件受王维影响的作品,但在石守谦眼里,它却并未完全忠实于其范本。因为,《江山雪霁图》岩石画法的明暗效果,是为了刻画接近自然特征的雪景之目的,白雪覆盖的部分多为岩石裸露突出之处,显得较为明亮,石块下部或褶皱间的空隙出现较深的阴影效果。山石岩块的表面,除了一些少量的线条勾勒外,也缺乏细皴,阴暗面主要依靠墨染而成,未见那种由皴笔层叠的现象。由于画家的创作本意与描绘自然雪景已经无关,《婉娈草堂图》中岩石坡岸上的明暗关系,仅仅是延续了雪景的视觉观感特点,遂可以随意地将“有皴”面加以延伸,“无皴”面予以缩减。从表面上看,这似乎只是阴暗面的扩大,而由明暗的虚实关系来说,此则是原关系的颠倒。但两者笔墨的视觉效果却有类似之处,都在岩块简易的平行重复分面之中,呈现平面的强烈明暗对比。依此结论,我们也可以推断,《葑泾访古图》中特殊光影与明暗效果,与雪景山水创作手法有密切关联,只不过在董其昌排除对雪景的自然主义表现后,视觉观感趋于“风格化”了。可以说,石守谦对董其昌“新颖”画法与《江山雪霁图》等传统雪景山水之间的形态学分析,功不可没,在师古以创化的传统画学框架当中合理而有效地建立了二者关系,在去除西方艺术“外来影响”的道路上迈出了坚实的一步。

那么,石守谦所看重的万历丁酉(1597)这次“杭州之行”,是否决定了《江山雪霁图》对董其昌新颖画法的影响呢?事实上,早在万历乙未(1595)下半年,董其昌就从冯梦桢那里借观《江山雪霁图》,并留存长达九个月。他对此作推崇备至,为之心摹手追。之前学界也极力肯定这件雪景山水对他早期画法变革起到了不可忽视的价值,并力求找到一些可靠的作品依据。然而,根据记载来看,似乎只有已经佚失的《寒林远岫图》一件作品与《江山雪霁图》有一点临仿关系,却也仅是“想象之作”。这种现象与董其昌当时高涨的推崇热情,以及归还冯氏之后多次感叹“如渔郎出桃源”相比,显得极不相符。从时间关系上看,《燕吴八景图》作于万历丙申(1596)“夏四月”,此时董其昌还没有将《江山雪霁图》归还给冯梦桢。经过数月的观摩,想必他此时已经对这件雪景山水的风格画法了然于胸了。按照“创意性模仿”的习惯,董其昌不可能对《江山雪霁图》只鉴赏不临仿。那么,《燕吴八景图》能否提供一些借鉴依据呢?笔者比较发现,第三开《西山秋色》一作多处风格元素与画面情境,就是直接取法或改造于现存日本的《江山霁雪图》。从形制上看,《西山秋色》略显局促的圆形构图,似乎很难呈现横卷《江山霁雪图》上的诸多景致。然而,它经过巧妙地取舍压缩、景致重构之后,以一种“环形集合”的方式改造了原来手卷自左向右缓慢的叙述结构。《西山秋色》最前景山石的“︿︿”形波浪式留白,与《江山霁雪图》前段坡脚山石手法几乎完全一致(图5、图6)。《江山霁雪图》中段的访友情境在《西山秋色》中也得到了巧妙的借用,只是山间平台自左向右发生了扭转(图7、图8)。后者所描画的草堂居所面积稍显局促,上有两株枯松侧出崖脚,示人以险绝之势,但边际有围栏护佑,可供人凭栏远眺。山外访客可依“之”字形的山间石阶到达此处。近景坡石上的树木后面的确就隐约地画有三位来访之人,前面是两位骑驴者,后面一人被山石树木遮掩只现半身,似乎徒步而行,可能是随行的仆人。最前面一人边前行边回首与后面两位问答,左手指向前方的隐居之所,神情姿态与董其昌所论“画人物须顾盼语言”一语极为相合。这件作品山石“凹凸”之形与“留白”手法也直接受到《江山霁雪图》的影响。如左侧山体以墨笔直皴表现出强烈的“凹凸”效果,原本以墨染表现“阴崖积素”的雪景效果,此时被转化成直笔皴面,由墨笔的浓淡疏密划分着山体的崚嶒与幽峭之势。石体分面边缘处的笔墨浓密逐渐过渡到较为疏淡,最后基本消失。隔邻的另一片岩面则由此未着笔墨的边缘皴起,再开始另一个体面的由浓密转疏淡的渐层变化。如此往复,一座较大的石体就形成一种平行积叠的形态。为了增强山体向上的“取势”能力,《江山霁雪图》原来极为细碎的山石块面组合被连续递进的“凹凸”石体所取代。石面上的皴线勾勒也融汇在重复层叠并缺少明显交叉编结的“直皴”笔法当中。因而,石守谦看重的这次“杭州之行”在董其昌画法创变中就不具备决定性。

图5 (明)董其昌《燕吴八景图》之《西山秋色》,1596年,绢本设色,26.1厘米×24.8厘米,上海博物馆,(局部)

图6 传(唐)王维《江山霁雪图》,年代不详,绢本水墨,纵28.4厘米,日本京都小川家族,(局部)

图7 (明)董其昌《燕吴八景图》之《西山秋色》,1596年,绢本设色,26.1厘米×24.8厘米,上海博物馆(局部)

图8 传(唐)王维《江山霁雪图》,年代不详,绢本水墨,纵28.4厘米,日本京都小川家族,(局部)

再有,石守谦又是如何理解《婉娈草堂图》这件作品的内在画意的呢?这将关系到董其昌“干冬景”风格创变的基本动机与价值诉求问题,非常关键。他看重董其昌新颖画法与雪景之间的关系,但又认为其画法创变仅是相当“偶然”地受到雪景山水这个题材影响,创作本意与雪景画意早已无关。事实上,石守谦的论述从始至终都将董其昌一生行迹看作是一位穿着朝服的闲散“山人”,其服官的主要用意仅仅就是追求经国之大业之外的个人艺术理想。显然,这种理解没能将董其昌选择雪景手法的基础性原因与其现实的政治境遇联系起来,偏离了画家借助雪景山水实施画法变革的原始本意,使其所关注的画法创变价值仅仅停留在追溯画法技术这个表象层面。从“朝服山人”角度对《婉娈草堂图》画意的理解,固然可以上接文人隐居山水的主题画意,但石守谦显然对万历丁酉(1597)董其昌的政治境遇和创作意图都缺乏深入认识。诚然,董其昌不断地通过山居、招隐等题材的山水作品,表达着自己“素无宦情”的心态,但这也可能只是一种表象。事实上,归隐题材的背后深刻地体现出士大夫身份的董其昌,对皇权制度下长期存在“出”“处”与仕隐选择困境的一份自我思考。即便他的“服官”经历为其艺术创作带来很多便利条件,但这些却不能否认其画法创变起因及题材的内在画意与其现实仕宦境遇的隐性联系。《婉娈草堂图》(1597)一作,绝非昭示他当时仅有归隐之思,其笔墨手法也不完全是为了追求“元气充沛”的文人趣味。孤高的“婉娈草堂”周围,岩岫盘郁,怪石嶙峋,云水飞动不安的隐居环境,显然令观者有一种绝境难通之感,带有一丝“风尘违壮志”的幽愤情绪。传统高隐题材的静谧幽居意境,被一种莫名的“扰攘不安”打破。画作运用了李成“寒林”和郭熙“平远”等北宋山水元素,这种内涵的现实指向,一方面是对受画人陈继儒数次科举落第后选择绝意仕进的同情与慰藉;另一方面与数月前发生的焦竑“科场案”更是密切相关。显然,《婉娈草堂图》的创作情境关乎晚明科举与朝臣流放等多方面的政治主题。

三、笔者提出的“雪夜送归”说

可以肯定,石守谦对《婉娈草堂图》画法元素与雪景山水关系的追溯,一定程度上抵制了西方学者的“外来影响”观点,也凸显了董其昌画法变革的内部连续意义。但在画意内涵与创作情境方面的误解显然将董其昌画法变革的政治思想史意义简单化了。目前,摆在我们面前不得不解决的一个问题,就是深度探求董其昌究竟于何时对雪景山水产生了浓厚兴趣,又为何无限掩饰自然主义风格的雪景意象呢?

就其画风转变时间而言,辛卯(1591)这一年绝对是一个不容忽视的重要转折点。在将近两年的政治生活中,诸多内、外因素的交合,使他对自己的艺术风格与主题画意有了新的思考与创变方向,绝非限于树立文人画正统地位或分宗立派的单纯意图。那么,这种判断的依据是什么呢?坦白地讲,主要线索都隐藏在一幅不起眼的册页山水当中。现藏台北故宫博物院的《纪游图册》,不仅无法与董其昌一些风格成熟的“大作”相提并论,甚至连它自身的真伪,目前都成了备受争议的话题。这件图册共计十九开,其中包含三十六幅山水画作和两份书法墨迹。绝大部分作品可能都是壬辰(1592)春,董其昌途经黄河期间,因“阻风待闸,日长无事”而作。所绘内容,多取自他辛卯(1591)三月中旬以来所游经的各处胜景。与册内其他作品相比,第十九开右侧的那幅山水至少有以下四点特别之处:

其一,它是整件图册当中唯一一幅有独立画题的作品,名曰《西兴暮雪图》(图9)。其余作品上虽也不乏跋语,有的甚至长达近百字,但却都没有以如此明确的画题来点醒画意的。其二,董其昌当时虽然途经钱塘江南岸的西兴一地,但从风格和画意来看,它与“聊画所经”的纪游玩赏性山水不甚相合。这是一幅典型的雪景山水,群峰积雪、林木僵仆,意境荒寒的景致带着明显的情感内容。画题之“暮雪”一词,也不禁令人联想起《潇湘八景图》之《江天暮雪图》所描绘的那种夜幕降临、漫天飞雪之际,遭遇贬谪的士大夫天涯羁旅之窘境。其三,画上跋文虽仅寥寥数语,看似简率,了无深意,但却提到数月前在“争国本”事件中被迫致仕的一位朝廷要员——内阁二辅许国,即董其昌的座师。这种即便很隐晦但又的确涉及现实政事的题跋现象,在董其昌的艺术创作生涯中并不多见。其四,从创作时间上看,这幅作品较之册内其他画作,至少要早上近两个月左右,理应位列整件图册之首,实际上却被“刻意”藏匿于图册之末。或许,正是因为处于图册之末的缘故,长久以来,这幅册页山水的特别之处从未引起过人们的注意。但其中隐藏的历史信息却不可小觑,它们暗示出这位初涉政坛的翰林院庶吉士内心里的那股政治性焦虑情绪。下面,笔者也围绕当时的一个“历史事件”展开分析。

从政治前景来看,万历辛卯(1591)这一年对于董其昌个人而言,绝对是一个非常关键的时期。在两年前的己丑(1589)科试中,他高中二甲第一名,当年六月十八日即获选翰林院庶吉士(亦称“庶常”),开始了为期十年的第一阶段的政治生涯。从明代的选官制度看,翰林院庶吉士多选自当年成绩优异的进士,是日后仕途升迁的重要基础。这对于任何一位获选者而言,都代表着良好的政治开端。截至万历辛卯(1591)二月底,董其昌在翰林院的学习时间已近两年,要不了多久,庶吉士期限就即将结束。“解馆”之后的具体任职及去向,都已提上了议程。毋庸置疑,他凭借二甲第一名的科考成绩,其座师许国又是内阁二辅,再加上翰林院诸位馆师的褒扬与举荐,未来的仕途前景应该是极为光明的。然而,若就实际形势而论,当时朝廷里发生的诸多人事变故,喻示着万历辛卯这一年对董其昌而言又绝非是一个好的年景。因为在之后的数月间,他就相继失去了两位重量级政治人物的护佑,一位是馆师田一儁,一位是座师许国。突如其来的人事变故,对这位刚刚踏上仕途并踌躇满志的年轻庶吉士而言,无疑会带来不小的打击,其内心的焦灼不安可想而知。

图9 (明)董其昌《西兴暮雪》(《纪游图册》“台北本”第十九开),绢本,31.9×17.5厘米,台北故宫博物院藏

令人感兴趣的是,董其昌对待这些政治变故的态度与行为显得有些吊诡。先是辛卯(1591)三月初,时任礼部左侍郎并执掌翰林院的馆师田一儁“辞疾归,未行卒”(《明史·田一儁传》)。身为学生,董其昌自觉有着义不容辞的责任,坚持要护送其师棺椁回福建。随后,他专为此事“请急”,对即将散馆后的个人去向、官职封授等仕途大事都置之不顾。这次护送行为在当时显得极为高调,不仅明确见载官方正史、好友文集,如《明史·董其昌传》专门记载了这次护行壮举:“礼部侍郎田一儁以教习卒官,其昌请假,走数千里,护其丧归葬”;好友陈继儒(1558—1639)云其“匍匐数千里,舆其榇,送还闽中”(《陈眉公先生集》卷三十六)。《松江府志》“名宦四”中也明确记载了此事。而且,董其昌本人在书画题跋中也时有提及,表面上看似不着意,但处处透显出一丝得意之感。此举在当时也诚实受到朝中同僚们的赞叹,如邢侗(1551—1612)在《松江董吉士玄宰以座师田宗伯丧南归,慨然移疾护行,都不问解馆期,壮而赋之》一诗中云:“射策人传董仲舒,玉堂标格复谁知。环堤御柳青眠几,近苑宫桃匠笑初。乡梦数过黄歇水,生刍先傍马融居。多君古谊兼高尚,硕谢铜龙缓佩鱼。”[9]“缓佩鱼”一语,即指董其昌不顾翰林院解馆后封授官职之事。护行往返之旅,大致从辛卯(1591)三月中旬持续到秋季,前后长达六个多月的时间。旅途跋山涉水,晓行夜宿,身心之劳顿自非寻常之出行游历可比。

另一件政治变故发生在万历辛卯(1591)九月前后,董其昌此时应该在完成护行任务后的返京途中。这次变故直接起于“争国本”事件。当时,工部主事张有德贸然“以仪注请”之举和“群臣争请册立”等行为,违反了去年“廷臣不复渎扰,当以后年(1592)册立”的约定,极大地忤怒了万历皇帝。当时,内阁首辅申时行“适在告”,身为内阁二辅的许国“欲因而就之,引前旨力请”,但遭到万历皇帝“大臣不当与小臣比”的严辞批评。他深感不安,“遂求去。疏五上,乃赐敕传归。”(《明史·许国传》)于是,许国就在这次突如其来的事件中被迫致仕了。这次变故是“争国本”初期发生的一件较大的政治事件,可谓朝野轰动。内阁首辅、二辅不仅都被迫致仕,而且二人原有的矛盾公开化,朋党门生也互相攻讦,政治遗患甚多。董其昌在事情发生的当下可能并不知晓,但回到京城后对座师许国的政治遭遇定会有所耳闻,依照情理甚至还应该亲自登门安慰。但据目前所掌握的历史资料来看,他就此事并未明确地发表过任何公开或私下的个人意见。与董其昌己丑(1589)同科登第的焦竑,同尊许国为座师,在许国被迫致仕之后,曾专门撰写了《赠尊师少傅许公归新安诗序》以表学生慰藉之意。所以,董其昌这种极为冷淡的态度,与数月前“高调”护行馆师田一儁归葬闽中之举反差极大,着实令人费解。当然,我们并不是苛求董其昌对座师的政治变故非得摆明其个人立场,只是从情理上讲,他似乎不应该表现得如此冷淡。毕竟,许国对有两次乡试落榜经历的他来说,有着莫大的知遇之恩。诚然,董其昌就算有着李日华所说“忧谗畏讥”的性格特点,但就其操行和交友情况而论,他却又绝非那种趋炎附势、见利忘义的小人。终其一生,无论是出于何种目的,他都非常看重自己与师友们的情谊。这些人既有一时得势的权贵,亦有仕途艰窘的谪臣。那么,董其昌在许国因“争国本”而被迫致仕这件事上,到底持什么态度呢?他有没有一些具体的举动呢?或许,董其昌内心实在不愿被后人误解为冷漠无情缺乏感恩之心,所以就以一种“曲笔”的方式,在《纪游图册》第十九开那幅不起眼的雪景山水的角落里,为我们留下了一点蛛丝马迹式的线索。画面右上方题有这样一则楷书跋文:“西兴暮雪。予时送新安许太傅还家。不值宿于逆旅,厥明及之。辛卯冬岁除前五日也。”这则跋文虽然只有寥寥数语,却有微言大义之效。它确凿地证明了董其昌在座师许国致仕后不久,就与之有过一次亲密接触。具体时间为万历辛卯(1591)年末,主要目的是护送座师回老家新安。但跋文语意过于简要,读者很难全面了解这次送行之旅的行踪始末,越发突显了这次师生会面行为的私密感。目前,可知的历史信息似乎显得有些支离断续,甚至还被董其昌本人刻意地加上了层层“密码”,尽其所能地遮掩着他与座师许国的私下接触,也极力压制自己的内在情绪。不过,画题之“暮雪”与实际送行途中遭遇的“逆旅”两相映衬,处处使人联想起“桂棹兮兰枻,斲冰兮积雪”“暮雪天地闭,空江行旅稀”等诗句描述的行旅窘境。这幅群峰积雪、满目荒寒的雪景山水,显然关乎着流放主题。它是否在暗示座师许国刚刚被迫致仕之时,那种“荣衰之际,人所难处”(董其昌《许伯上配鲍太孺人墓志铭》)的落寞心境呢?图文之间的互衬,不禁令笔者又想起了董其昌送归另外一位新安友人(可能是汪宗孝)时所写的诗句:“寂寞玄亭路,苍茫钓客舟。何当送归夜,风雨满西楼。”[10]若将最后一句中的“雨”字换成“雪”字,并配以《西兴暮雪图》之景致,再进一步联系许国被迫致仕和董其昌雪夜送归的“逆旅”现实境遇,观者一定会被彼情彼景所感染,内心顿生一股真切的同情之感!

从画意传统来看,《西兴暮雪图》一作继承了《潇湘八景图》之《江天暮雪图》所蕴含的士大夫面临崇辱荣衰之际真实心境的画意。美国学者姜斐德对此种绘画主题与宋代士大夫政治境遇关系,作过较为深入的研究。她认为,受到毁谤和冤屈的人,很自然地会被凄凉的境象所感染,“亲眼目睹个人世界的倾颓,也使那些失掉尊崇的士大夫们开始探究关于绝望和衰亡的主题”。《江天暮雪图》呈现了“阴”的极致情形:夜幕降临,飞雪飘飘。对11世纪七、八十年代的流放者而言,与他们心境更为接近的是以冬季而“阴”之主导的范式。对于在迟暮之年遭受政治厄运的宋迪而言,“江天暮雪”中的冬天景象很可能就是衰亡的象征。“雪埋没了熟悉的路标,方向迷失了,大自然的层次隐匿不见。它使行动(仕途的发展)变得盲目而危险”[11]86。姜斐德还进一步分析了这种诗画意境的更早渊源:在楚辞中,“冬景”较之“秋景”要少见,一旦下雪,就总是带有负面的象征。在《九歌·湘君》中,冰雪是阻止诗人前行的众多障碍之一。如“桂棹兮兰枻,斲冰兮积雪”,汉代王逸注云:“言已乘舟,遭天盛寒,举其棹楫,斲斫冰冻,纷然如积雪,言已勤苦”。唐代张铣在王逸的基础上又增加了“徒为勤苦,而不得前”的解释,进而更使得意境苦寒、前途渺茫。南宋朱熹的注显得更加全面:“此章比而又比。盖此篇本以求神而不答比事君之不偶,而此章又别以事比求神而不答也。棹,楫也;枻,船旁板也;桂、兰,取其香也;斲,斫也,言乘舟遭盛寒,斲斫冰冻,纷如积雪,则舟虽芳洁,事虽辛苦而不得前也。”[11]87诸多解释都表明,士大夫“得君行道”之理想往往在现实中会遭遇“冰雪”(政治斗争)之阻。故此,《西兴暮雪图》这件作品之所以令人感兴趣,就在于其反映出天意与人事之巧合。座师许国被迫致仕这个政治事件,对董其昌早期艺术风格手法创变的推助力是不可忽视的。其间的因果关系,恰是以士大夫类型画家为主导的雪景山水风格与画意演生的深层机缘。从风格题材到画意内涵,从政治窘境到归途“逆旅”,都具有了内在的统一性,“雪夜送归”这个事件具备了真实的史学意义。有了它的佐证,笔者对董其昌画法变革基础及深层意图的判断,就有了一个合乎情理和史实的叙述基础。

“争国本”事件引起的政治动荡对董其昌本人最初的影响,可能就是座师许国被迫致仕这次变故了。按常理来讲,亲自护送座师还家本应是一件非常荣幸之举,但董其昌却将这次师生会面的事实,深深地藏匿于《西兴暮雪图》一作角落的题跋里,又将之置于纪游性质的图册之末,并且终其一生从未再提及过此次送归之旅。这种情形与董其昌数次回忆护送馆师田一儁归葬的做法,形成了极大反差。究其本因,恐怕还是基于当时朝中政治斗争的考虑。董其昌送两位老师归家的不同方式,本质上反映出“争国本”事件的变化。馆师田一儁“辞疾归”之举,虽然也与“争国本”事件有些许关联,但时间发生在万历辛卯(1591)年初,他本人最终也是“未行卒”。为此,万历皇帝还专门派遣福建布政使司分守建南道左参议吴嶙谕祭田一儁,以示皇恩浩荡。故此,董其昌“移疾”护行之举不至于在政治上给自己带来不良影响,反而还备受嘉议。而数月后的张有德“以仪注请”之举惹得万历皇帝龙颜震怒,“争国本”局势急剧恶化。紧接着,内阁首辅申时行、二辅许国不仅都被迫致仕,而且二人原本就有些宿怨,这件事后便公开反目,朋党门生之间也互相攻讦。此时朝中当政者又都是申时行临走前提拔的人,如张位、赵志皋等,各个府县也都有其羽翼,实可谓大僚争于朝,小吏斗于野。董其昌此时若以过分亲密的态度送座师归家,难免会使自己陷入复杂的政治斗争当中,甚至将引起万历皇帝本人的反感。所以,他护送座师许国归家之举,就必须采取极为隐秘的方式。因目前相关文献记载的缺乏,笔者推测这次秘密的“雪夜送归”,有以下两种可能:一种可能是,董其昌先于十月中下旬南归,在松江小住一段时间后,即回京护送座师许国归家,连上行路时间总算起来,可能不超过两个月。然而,在不足两个月的时间里,董其昌如此频繁地南归北返的可能性似乎比较小,如何有宽裕的时间去“大搜吾乡四家泼墨之作”呢?而且,在皇帝震怒及朝内政敌虎视眈眈的情形下,这种做法恐怕过于明目张胆了;另一种可能就是,董其昌完成护送田一儁归葬的任务后先回京复命,在告归松江之前,曾与座师许国有过私密的接触。二人提前商议好还家的具体日程计划,并约定中途会面地点,再由董其昌亲自护送老师一起回离松江并不算远的老家新安。这种可能性较大,也较为隐秘,外人很难知晓。

就表面价值而论,“雪夜送归”这个微小的历史事件实在是微不足道的。但因天意与人事的偶合,以及被刻意隐藏的行为而展开的因果联想,将掀起对董其昌早期(翰林院时期)风格画法变革的现实动机与历史意义的追问,也促使我们将其独创的“干冬景”山水与其士大夫身份及政治境遇结合起来一并考虑,由此而展现雪景山水在晚明时期变得更加深邃而隐晦的政治性内涵。万历时期,由于皇帝与大臣之间的关系日渐紧张,文官集团内部也有着错综复杂的矛盾与冲突,无论是在朝为官者还是辞官归隐者,行为举止都变得异常地谨小慎微,甚至整个晚明时期都弥漫着一股浓重的“政治性”焦虑,这也是晚明时期雪景山水在风格上愈加抽象化的本质根源。在此期间,董其昌若仍以世人皆能领会的传统雪景山水手法进行创作,显然不太适合当时复杂的政治斗争局势,很可能会被曲解为是创作者对其政治遭遇的不满,甚至是直接针对最高统治者万历皇帝本人怠政与不公的抱怨。所以,正是基于对万历一朝政治状况的审慎观察,董其昌逐渐抛弃了传统“暮雪”题材较为直观的自然主义手法,将原本趋近于自然主义风格的雪景山水,转换为一种更加含蓄、抽象,充满形式感的“干冬景”风格,以此避免政治风险。现存上海博物馆的《山居图》一作大约作于万历壬辰(1592)左右,其风格是从传统雪景山水向“干冬景”过渡的一种中间状态,大致提供了董其昌实施新颖风格画法创变的起始时间。“雪夜送归”一事及《山居图》的风格形态,不仅将有力反驳西方学者提出的“1597年”(班宗华)或“1602年”(高居翰)的“一面之缘”说,同时也降低了石守谦极为重视的那次“杭州之行”的史学价值。

翰林院期间,艺术创变诉求与特定政治境遇的交织,促使董其昌不得不借助某些具有历史观念和象征意图的画法、画意隐衷自己的仕宦处境与政治理想。从接近实景的《西兴暮雪图》开始到成熟“干冬景”风格的出现,他成功地借助传统雪景画法,完成了从风格形式到画意内涵的巧妙融合。来自复杂政治境遇方面的压力,使得自然主义风格的雪景山水在“君子思不出其位”政治哲学观念指导下变得极其抽象化,原本直观的主题画意也就变得愈加隐晦起来。这种抽象化的雪景山水,是董其昌经历了翰林院政治生活之后的一份创造,代表着晚明时期一种新的政治生态,曲折地表达着万历王朝的士大夫们所身处的更加复杂的政治境遇,以及他们因此而提升的更为智性的生存智慧。可贵的是,“干冬景”山水并未失去丰富的思想内涵,在雪景画意上“入乎其内”,在风格形式上却又“超乎其外”,在“可见”的风格形式中弥散着很多“不可见”的人文思想与时代特征。这样的风格形式逐渐会转化成一种复杂的思想代码或图像象征,亦要求我们具备从图像经验或创作手法的“习俗惯例”,转向对新“象征符号”的体察与解释能力。当然,对于熟稔雪景山水手法的古代士大夫而言,即便是异化的新颖风格元素,或许,凭借其知性也是可以达成一种共情的。

结 语

任何一种历史意义,几乎都是历史学家结合现有史料证据和现实学术诉求综合叙述而成,每一个受到关注的历史事件也带有类似的特点。基于此,历史学家对历史事件本身真实性的关怀程度,与其在建立特定历史意义过程中表现出的枢纽能力相比,有时会稍显逊色。本质上,一位画家或一种艺术风格与某个历史事件之所以能够被联结成历史结构进行叙述,一定程度上说明关于它们的现存记忆与其历史真相之间,有一部分内容是可以被研究者丰富的想象力所填充。那些“填充物”必然与研究者的学术旨趣和文化立场密切相关,平衡着历史世界和现实世界之间的动态关系。因而,艺术史既然不是那种外在于思想的纯物质世界,那么,关于以往事件的想象与重构就一定要考虑它能够承载的的现实文化意义。这也可能使得艺术史研究的重心将不完全局限于对事件本身真实性的关注,而是在一种特殊文化语境中努力地创造出一个合乎情理的叙事结构。天然的时空弹性与各种不期而遇的机缘巧合,最终呈现出史学研究最曼妙和最令人着迷的一面。不过,任何一个史学论断的说服力与持久力,必须符合其证据与其他文献史料或价值观念不发生冲突的前提下,才能够成为史家所建构的历史综合体的有机组成部分。换言之,在排除史学家过度臆想之后,史学解释的学术效力一定要述诸于事件本身的客观性,以及它在发生当下的真实影响力。