诗情画意两如何

世人多知姚华与陈师曾要好,陈师曾绘画,常有姚华题写诗词,于是便形成了“陈画姚题”的认知观念,而对与姚华、陈师曾经常在一起,几乎是“铁三角”关系的周大烈则关注不够。

周大烈(1862—1934),湖南湘潭人,字印昆,别号夕红楼,又号十严居,名其居为乐三堂。周大烈生长于官宦世家,书香门第。十九岁在本乡教书,门生众多,颇有声望。而立之年受聘于长沙第一师范学校,名闻省县。1903年,周大烈在陈师曾父亲陈三立创建的南京思益小学教国文、历史。1905年,周大烈争取到湖南官费留学名额,东渡日本,就读于东京政治大学,并拜访同在日本的孙中山先生。1907年,回国组织丙午社,宣传救国思想。1909年出任吉林自治区民政厅长。1911年辛亥革命后,周大烈当选众议院议员。1917年,出任张家口税务署监督,清廉正直,传为佳话。后由于看不惯曹锟以五千银圆一票贿选总统,愤而退职,隐居北京,以诗书自遣。著有《夕红楼诗集》八卷334首,又著《夕红楼诗续集》三卷159首,另有《清故宫诗》100首存世。

姚华《弗堂类编》文存中多处提及周大烈,其《弗堂词》中有不少涉及与周大烈唱和的词,如《沁园春》(寄周髯奉天即题其十严居图丁未)、《菩萨蛮》(戊申三月二日观姚华为周髯写兰因题)、《沁园春》(七月二十六日集云和酒后放歌示主人朱三并寄印髯奉天)、《扬州慢》(与印昆登天宁寺塔和白石韵)、《虞美人》(上巳与印昆出右安门访渔洋禊迹遂饮花之寺)等。周大烈在诗文集中也频频提到姚华,如《由京回张家口留别姚重光》《与姚重光家心约同游北海》《辛酉上巳同姚重光家心约游花之寺》《过姚重光西郊别馆》《自遣示姚重光时姚骤病以广其意》《题姚茫父风画集》(患风疾后所画山水)、《姚重光病后画湖石盆花》《题姚茫父山水扇册十六首》(有序)、《题姚茫父黄牡丹词册》等。姚华去世后,周大烈又有《题姚茫父为文靖康补画思菊图》《姚茫父弥留时》《题姚茫父遗画》《题姚茫父所题荆王玉玺拓片》《除夕追念四亡友》《姚茫父于去夏作送春归(名花)辞令邱石冥画图图成数日而殁题二短律》等。不仅如此,在周大烈、姚华、陈师曾的诗文画作中常常蕴含三者在场的情景。此外,周大烈与陈师曾的父亲陈三立也多有诗词唱和。鉴于此,有必要对周大烈与陈师曾的关系进行探究,以丰富陈师曾研究的内容。

周大烈与陈师曾到底是什么关系呢?这是首先要解决的问题。近年来,有人根据周大烈与陈师曾的诗画往来以及深情厚谊,模糊地认为周大烈与陈师曾是亦师亦友的关系,这缺乏足够的依据。周大烈出生于1862年,陈师曾出生于1876年,二者年龄相差14岁。与周大烈同年出生且与陈师曾父亲陈三立要好的陈叔通(1876—1966)在《湘潭周印昆墓志铭》中曰:“君以上十六世皆以儒显于时……君就问业黄笃恭、孙文昺、邹代钧,并时绩学之士,咸乐与君交,以德性相磨砺,湖南巡抚义宁陈宝箴闻而贤之,延课其孙衡恪。”[1]这里明确周大烈是陈师曾的老师。被称作“陈画姚题”的姚华在1915年作《陈师曾为周印昆拟黄九烟先生画记》中有“印昆弟子义宁陈衡恪师曾方以画名于时”句。[2]亦在《染仓室印存》序中明确指出:“湘潭周大烈印昆,师曾师也。”[3]陈师曾一直把周大烈视为自己的老师,从未有其他想法。他在《致梁鼎芳函》中曰:

《无邪堂答问》,敝师印昆先生深服此书,湘友欲观者甚众,不审可先代购一二部否?其值若干?并乞示知为幸。节庵先生丈,衡恪再拜。[4]

《无邪堂答问》于光绪二十一年(1895)春二月由广雅书局刊行,作者是张之洞聘请的广雅书院第二任学长朱一新(1846—1894)。其内容辑其讲学答问之辞而成,就政治、经济、军事、文化、教育诸问题,“端诸生之趋向”“求诸圣凡共由之大道”。所论“纯粹平正”“恳切详明”,颇多独到之处。周大烈推荐陈师曾阅读此书,意在思想启蒙。陈师曾遵嘱老师之教导,特意拜托梁鼎芳从外地购买此书,带回与湘友共赏,可谓周大烈之得意门生也。此时,陈师曾才二十岁左右。陈师曾为其师周大烈刻印数十方,其所刻印“三十称髯”边款曰:“印昆夫子教,衡恪识。”所刻印“闲权室”边款曰:“印昆师以林和靖诗意名其室命,衡恪刻识。”[5]1915年,陈师曾在《题黄九烟画》中称“印昆师”。1920年,陈师曾《题临沈周山水图》中有“印昆夫子命临一过……弟子陈衡恪并记”句。陈师曾在为其师周大烈藏秦《泰山刻石》拓片所画《碧霞元君祠景》中亦有“今印昆夫子得此拓,命作泰山图以记之”句。夫子者,老师也。周大烈在《题莲花寺图五首》序中叙述为“门人义宁陈衡恪”[6]。在题陈师曾绘画诗文题跋中多称呼陈师曾为“师曾”,尚未见有尊称为“师曾兄”,或呼之为“师曾友”之类。陈师曾早逝,周大烈发表补述演说,其中虽然谦逊“鄙人与师曾相处日久”,但所补述师曾之行状,俨然老师对学生的评价——“师曾素性纯谨,不好游玩,即如衣食服用,同于寒士,其天性和平淡泊有如此者。好读书不求甚解,而皆能融会贯通,实为难能可贵”。[7]故知周大烈与陈师曾师生关系是非常明确的。

周大烈与陈师曾在老家湖南建立的师生关系,因同居北京并相互往来频繁使之得以深化,又因陈师曾的英年早逝得到进一步的升华。

1913年冬,陈师曾应北洋政府教育部之聘入住北京,任教育部编纂,兼国立北平美术专门学校、北大画法研究会教师等职。期间,与京师文人墨客交往频繁,声名鹊起。周大烈于1907年初至京师,寓居在姚华之家莲花寺内,此后再来京师,常常借住此地。袁世凯在京就任临时大总统后,于1912年12月29日頒布《国史馆馆制》,设立国史馆,周大烈被聘任国史馆纂修,在姚华莲花寺之家居住长达一年。民国七年(1918),周大烈从天津移家京师,从此与弟子陈师曾时时相聚,留下了诸多反映师徒二人情谊的画作诗篇。然而,天妒英才,陈师曾于1923年9月17日(农历八月初七)病逝,周大烈悲痛万分,一一梳理陈师曾遗作,睹物思人,补题抒怀,以示纪念。这一刻,周大烈忍泪检出陈师曾所画尚未署款的扇页四面,“各系以诗,用当哀诔”。其中三面曰:

西风吹乱柳,同看日已久。

今日此门前,但有风夜吼。(第二面)

人间何处住,画屋便为家。

但笑山多树,难逢春着花。

柴扉终不扃,野意却无涯。

近岁频频在,孤灯自吐华。(第三面)

孤帆病热下江南,哭母扶爷并汝三。

死去遥知瘦成树,山前柴立发鬖鬖。(第四面第一首)

乱后青山无限心,十年磨砚砚同深。

当轩展对如亲面,面上秋风吹一体。(第四面第二首)[8]

《毛诗序》说:“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗,情动于中而形于言。”周大烈题陈师曾绘画诗,言在画内,意在画外。第二面题诗表达因陈师曾离世而造成的物是人非的感伤;第三面诗追忆陈师曾潜心绘画艺术的安贫乐道;第四面诗,第一首记述陈师曾病逝的前因后果;第二首表达周大烈与陈师曾在京期间的师生感情。

留在周大烈家中的陈师曾绘画还有《陈师曾画荷花芦叶》《莲花寺图》等。每一幅作品都有一个值得回忆的故事。翻阅每一幅绘画都会有一阵感伤。《陈师曾画荷花芦叶》诗曰:“芦荷相倚自相亲,自恃枯根水底春。掷笔陈生今便死,寥寥花草不哀人。”[9]陈师曾所画《莲花寺图》是周大烈在莲花寺度过的美好时光的缩影。周大烈题诗分别“纪其经历”。其中有1907年“初居寺時”的“东国初归后,游朋满一京”;有1908年杨度与熊范舆在北京设立“宪政公会”时的“旧刹多新士,联居有数州”;有“由奉天来京时”孤寂一人的“隔年门外草,踏破路重重”;有1911年“吉林来京时”政治变革的“忽闻戕晋使,又见放燕囚”;有1913年“任史馆时”的“乱后言无据,闲居石有朋”。陈师曾遗墨《莲花寺图》唤起了周大烈与姚华之间曾经的美好回忆。周大烈有《姚茫父弥留时》诗曰:

扶病谈经客,搴帷视主人。

死生今日事,丧乱一儒身。

瞩世向谁瞑,呼余还屡呻。

莲盦饥饱意,只觉对君真。

清末民国初客茫父莲盦中。[10]

周大烈在姚华墓志铭中曰:“余官京师时,亦寓寺中,与论金石词曲,以为遭此时,固得所遣矣。”[11]从某种程度上而言,陈师曾通过《莲花寺图》之画作,成为周大烈与姚华在莲花寺时相互往来的见证人。关于此图的创作过程,姚华在《师曾莲花寺图记》中曰:

作平原景,难于层峦叠嶂,胸中丘壑到此全失。若以真为是,便觉尘俗。此作禁体诗,此种甘苦谁识得耶?师曾此作所以可味也,而印昆必以层峦叠嶂观之,意遂相左。师曾复殉其旨,三作而不胜,其初于是。此纸已归山斋,印昆请复以欢其能味也。因记以赠。[12]

从姚华图记中,我们看到了三者关于如何通过绘画呈现莲花寺的不同意见。虽然观点不一,但友情却非常专一。

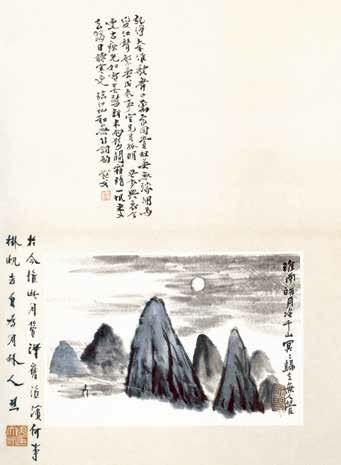

陈师曾曾为周大烈作《北海图》。1931年,周大烈《题陈师曾〈北海图〉》曰:

北海波开又一时,旧时人去岂能知。

荷间泼泼飞油艇,燕女吴儿各自嬉。[13]

陈师曾《北海图》是周大烈1922年8月游北海,“命(陈师曾)图以记之”。陈师曾《题〈北海风光〉》扇面:

环岛波荒落舞衣,丹青追想亦依稀。

春花衰柳无关锁,兴尽游人笑语归。[14]

陈师曾曾为周大烈画《十严居图》。周大烈又号十严居,即周大烈早年之住地也。此图具体作于何时难以确定,但姚华有《沁园春》(寄周髯奉天即题其十严居图)词,作于丁未年(1907),至少说明是在此之前的作品。姚华词曰:

篱下三年,日边万里,傲睨江湖怜我才。家山好,念风尘老去,落拓归来……短剑横经,长髯劾史,旧馆而今何处开。风吹又怕,烟吟墨语,也化苍菭。[15]

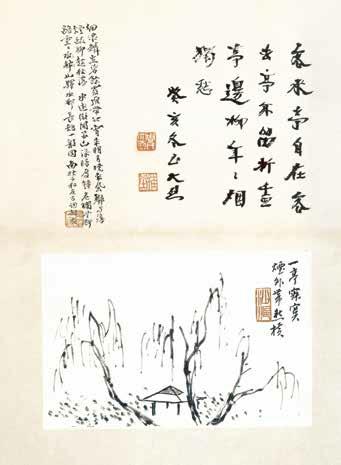

姚华词借景抒怀,表达对十严居美好时光的怀念。如今,斯人已逝,画作独在。周大烈睹物思人,《题陈师曾〈十严居图〉》曰:

居正如图小,当时亦觉安。

几年嫌梦短,向老似山残。

门外天多隙,峰间地特寒。

萧然凭落木,白露已漫漫。

周大烈“为师曾所画《十严居图》题一律,意有未尽,越日再题”曰:

一画一峰巑,联峰作一阑。

喜同鸡犬聚,便觉屋庐宽。

草路净如扫,溪云飞不残。

尚于君去后,留住此图看。[16]

周大烈借画景而抒师生情。十严居本身并不大,但因为周大烈、陈师曾等人常常“鸡犬聚”(同好相聚),屋庐便觉宽绰起来。几年相聚时光,如今看来是如此短暂。更伤悲的是,陈师曾英年早逝,这种短暂的相聚再也不可能了。唯一使心灵能够得以慰藉的方式是“尚于君去后,留住此图看。”这是周大烈怀念弟子陈师曾的方式,睹物思人、借景抒情、消解悲伤,表达师生之间的情谊。

现存有两幅陈师曾习作,一幅是《临沈周山水图》,另一幅是《拟吴仲圭山水》。陈师曾《临沈周山水图》题款曰:

石田翁此本,着墨不多,简淡苍远,得画外味。非胸有丘壑者不能落笔。贾人持归,印昆夫子命临一过,乃于儿辈啼笑、仆妇喧噪中。幽闲之趣,盖已离之远矣。庚申春日,弟子陈衡恪并记。

陈师曾《拟吴仲圭山水》,上有周大烈补题曰:

近山重叠葱翠,远山插天如石笋,其下有疏林茅屋,是大佳处,然不见有人焉。何也?唐人诗云:空山不见人,但闻人语响。山虽有人,深居不出,故不能见人之语响。则不许画外人闻之也。庚申七月二十二日印髥题于京师宣内之寓舍。

这两幅习作均创作于1920年。结合两幅画作的题跋与语境,可以推断这一年陈师曾常就绘画临摹与学习与周大烈进行交流。“贾人持归,印昆夫子命临一过”是周大烈对弟子艺术成长的关爱,肯定陈师曾的临摹水平则为对弟子艺术精进的鼓励。

周大烈还有1926年所作《检陈师曾藏碑》与1928年《题陈师曾日本所画扇面二首》。其中《检陈师曾藏碑》有“扰扰燕中客,犹询乱后槐”句,[17]《题陈师曾日本所画扇面二首》其一《江之岛图》有“沉冥向西日,扶醉记犹真”句。其二《看樱图》有“贪看看未了,留艳对谁家”句。[18]句句思念,句句真情。

此外,陈师曾还为周大烈画过《拟黄九烟画》。陈师曾《拟黄九烟画》题跋曰:

自题云米家云山墨戏潇洒淋漓,有平淡天真之妙。九烟为印昆师□世叔祖,属为摹一本。[19]

關于此画,姚华1915年作《陈师曾为周印昆拟黄九烟先生画记》曰:

印昆弟子义宁陈衡恪师曾方以画名于时,而行谊雅洁。予自信为能知师曾画者,今循是再为之,其神味必更有合焉,亟赞于印昆。印昆果欣然奋笔拟为此本,印昆追远之心庶乎安慰矣。[20]

这又是一个能够反映周大烈、姚华、陈师曾三人“铁三角”关系的例子。

根据姚华记述,1913年冬,陈师曾还为周大烈画过《拟香光仿北苑渴笔山水》纨扇。陈师曾病逝,周大烈委托姚华为赋二阕曰:

可怜团扇家家,家珍并数君知否。京尘梦迹,十年堪记,来时癸丑。三绝成名,万回经眼,几人低首。更萧斋一本,师门再叹,比灵运,人都后。

何处江山如此,侭迷离乍无还有。烟中渴墨,雨中枯管,任人妍丑。千叠愁心,许多绵渺,只容皴皱。似图中诉我,萦思旧事,又经重九。[21]

第一阙陈述周大烈与陈师曾在京之时的师门深情,第二阙描绘陈师曾山水画的诗情画意,周大烈让姚华题写,并非缘于姚华之诗词才华,也非世俗观念之“陈画姚题希世珍”,而是唯有姚华深谙他与陈师曾的交情。

挚友姚华特为陈师曾遗墨《北京风俗图》填词三十四阙,编为《菉猗室京俗词》,并与原画同时印行。1926年,《北洋画报》开始连载此册,称此为陈师曾“尤其生前最得意之作品”。殊不知,周大烈也曾就《北京风俗图》分别于1925年和1926年题诗两首,其中一首题为《陈师曾卖画北京图其风俗笔尽贱贫心存神理今没二年矣潸然题此》:

病眼尚陈陈,京街处处贫。

为俑同乞食,如汝更无人。

遂了兵前迹,惟余死后尘。

二年题一句,不是为今民。[22]

另一首题为《再题陈师曾〈北京风俗画册〉》:

兀坐槐间近十年,槐花历乱屋门前。

濡毫图写意难尽,独世羁留画并传。

仆仆贱贪谁自后,寥寥饥饱有人先。

病余肯记燕南事,臂鸟牵驴一市贤。”[23]

陈师曾有姚华这样的挚友、周大烈这样的老师,其在天之灵,也算宽慰了。

1915年,周大烈在琉璃厂购得秦《泰山刻石》拓片,欢喜不已。嘱陈师曾作《泰山图》以资纪念。陈师曾根据“泰山刻石,先是在岳顶玉女池上,后移置碧霞元君祠之东庑”之史实,创作《碧霞元君祠景图》,并附以题跋,说明此事。亲历秦泰山刻石之移动变迁者,亦是陈师曾的好友姚华。可惜,不及周大烈年长的陈师曾、姚华分别于1923年与1930年离世。垂年暮暮,已是71岁高龄的周大烈再次翻看陈师曾《碧霞元君祠景图》,思绪万千,题记抒怀,曰:

乙卯(1915)秋,予在民国史馆,僦居宣武门外莲花寺。值帝制发生,馆务若存若亡,日与贵筑姚茫父研谈金石文字。时往来琉璃厂,于肆中购得泰山秦刻十残字及新莽天凤三年莱子侯旧拓,装在一轴,有娄东王应绶题字,云“道光纪元舟过江北获此旧拓”云云。石拓盖同时物,同为王得,又同装之。因属茫父分别审定,改装两幅。师曾为画二十九字时所在地作碧霞元君庙图,装此拓本下,甚自得也。己未(1919)秋,偕茫父游泰山,十字残石又移置山下岱庙中矣。亲手摩挲,久不能去,念我旧拓,益以自喜。壬申(1932)二月,移寓景山西陟山门,检点所藏,绫轴已坏,因重装之,记其始末。师曾殁已九年,茫父亦于前年下世。莲庵破屋,踪迹尽荒。令人惆怅不已。湘潭周大烈于陟山门寓舍,时年七十又一。

好的东西只有最要好的朋友才能分享。周大烈得一“宝贝”,将之分享给姚华和陈师曾。这再一次证明周大烈与姚华、陈师曾关系不一般。又据陈师曾《题焦山陶鼎拓片图》曰:

焦山无专鼎及陶铃鼎,金石家著录专据綦详,而以鹤洲僧手拓为世所重。印昆父子得此本于都门,命为补景,以供珍赏析。”[24]

如此看来,周大烈请陈师曾画画,是常有的事。作为弟子,陈师曾是有求必应,毫无懈怠。

陈师曾给姚华画过一帧极其简洁的头像,师曾为其题诗云:“绘事槐堂接宝纶,偶然弄笔亦无伦。从知五色盲人目,玄牝绵绵有谷神。”诗题写于“己未(1919)闰七月九日莲花庵”。莲花庵即姚华北京住所莲花寺,是周大烈、陈师曾常去之地。对于此画,周大烈亦有题句,诗云:“拓墨重重映水晶,更无眼目向人明。模糊只见周秦汉,不记桃源学士行。”诗句虽好,但发现有误,误把陶侃当作陶潜。周大烈再吟四句题上:“拓墨重重喘两睛,向人青白已难明。纷纷但见周秦汉,更不开眸学步兵。”

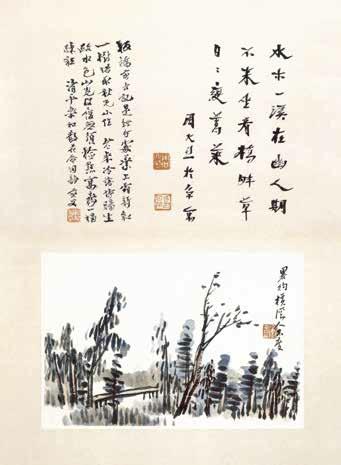

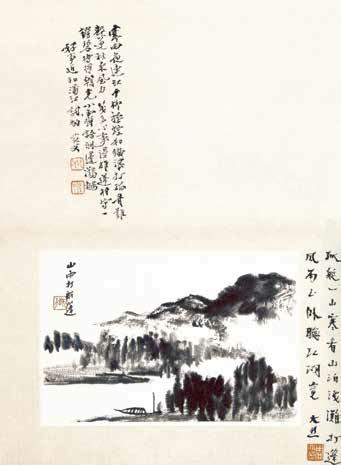

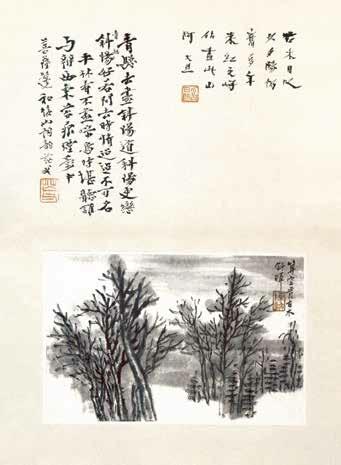

世人知晓陈师曾与姚华、周大烈的关系,纷纷奉上陈师曾遗墨,让二人补题。陈师曾于1923年9月去世,一个月后孙壮(伯恒)就拿出陈师曾遗墨《姜白石词意》册十二帧请姚华、周大烈补题,姚华补词,周大烈补诗。孙壮为商务印书馆北京分馆经理,陈师曾在己未(1919)孟夏《题蔷薇扇面》曰:“院中蔷薇盛开,昨经风雨,尚未催落,扶醉春娇,殊可玩也。亟为写之,以博伯恒我兄一粲。”[25]这说明陈师曾与孙壮关系不一般。《染仓室印存》所收录有“孙壮”“壮”印章。从时间上来看,姚华于10月先题,周大烈于11月后题。睹物思人,面对每一幅画,周大烈思绪万千,把自己与陈师曾的交情以及对陈师曾的思念融入诗情画意之中。其十二补题诗分别是:

一片江南草,萋萋只欲归。

移舟愁日暮,愁见短帆飞(风短不能飞)。

烟雨更何之(笔笔写姜词),苍苍立水涯(层层尽未痴)。

风吹草衣动(应怜南北宋),仍是(此地)乱如丝。

水木一溪在,幽人期不来。

近秋(坐看)桥畔草,叶叶(日日)变篙莱。

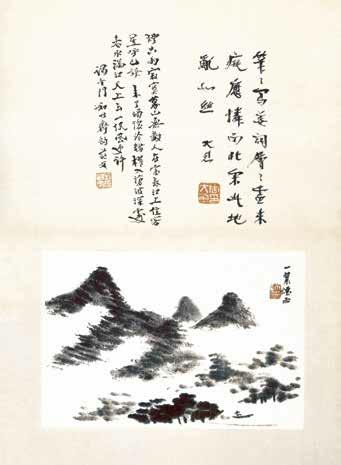

栖栖日出没,但照乱山多。

谁在乱山里,频年发浩歌。

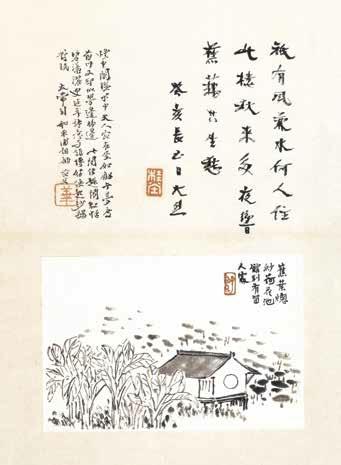

只有风兼水,何人住此楼。

秋来多夜响,蕉藕亦(共)生愁。

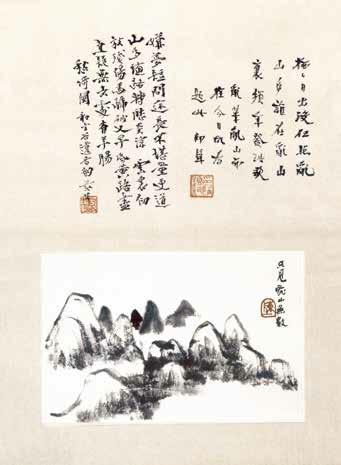

古木日以少,夕阳日以(仍旧)多。

年来(老)红更好,占尽此山阿。

孤艇一山寒,看山泊浅滩。

打蓬风雨至,卧听江湖宽。

于今惟此月,管汉旧淮滨。

何事挂帆去,自为淮(月)外人。

客来亭本(自)在,客去亭亦留。

折尽亭边柳,年年只自(烟独)愁。

只有寒扉在(闭户有人在),终年无客来(开门无客来)。

依依(如何)梅下老,老去树花开(关着两枝梅)。

水边云不歇(不尽水云里),袅袅到深秋(此行尤爱秋)。

寒塘枫醉(落)后,人荡一孤舟(茅叶正扶舟)。

恻恻浦前水,波颓秋正酣。

乱帆中有汝,何日到江南。[26]

周大烈补题,充满了孤寂、忧愁与思念。对比发现,周大烈补题原作与《夕红楼诗集八卷》所录文字并不一致。如上补题,括号内为原作上的文字,括号外为诗集所录文字。为了能够较为准确地表达陈师曾所画内容,更能表达当时的心情,周大烈在原作基础上对画上补题进行再加工,这充分显示出周大烈善于推敲的习惯。原作所题“幽人期不来”“乱帆中有汝”“开门无客来”“于今惟此月”“客去亭亦留”诗句,如同周大烈与陈师曾人间与天堂的对话,句句情深意切。十二幅补题后,周大烈“意有未尽”,复为七言一首:

南渡山川值卧游,烧灯尽杀义宁州。

春明梦醒皆尘土,白昼孙公对汝愁。

诗中“白昼孙公对汝愁”一句表面上是说孙伯恒,实际上在影射自己。此次应孙壮伯恒题陈师曾遗墨,还有陈师曾设计的“天女散花”封面。周大烈补题曰:

地间隙隙皆空天,那有女儿居其巅。

梅郎岁岁开新弦,又装此女出□□。

风回电舞光旋旋,母迷心骇女来前。

陈衡奇士尤汝怜,为画天花坠两肩。

飘入人間作碎莲,斑斑点点花无边。

钤印处,周大烈注明曰:“此两印均为师曾刻。”在周大烈看来,补题陈师曾绘画,钤盖陈师曾印章,也算是对陈师曾的一种思念。在《姜白石词意》册十二帧补题中,周大烈也用了不少陈师曾刻的印章,如《染仓室印存》所收录“周氏大烈”“桂堂(两方)”“印昆”“周大烈印”等(其他用印待考)。

与孙伯恒同样请求补题者,还有朱德裳、熊佛西等人,有诗与画为证。周大烈《夕红楼诗集》有《陈师曾殁后为朱师晦题其墨梅二首》,作于1923年,也就是陈师曾去世的这一年。其中第二首充满悲情。诗曰:“看花仍欲喜,人去遂生哀。病影依何地,孤心托此梅。青枝成硬色,白笔着寒灰。深巷凭南郭,时时雪独来。”[27]朱师晦即朱德裳(1874—1936),朱德裳字师晦,是齐白石与陈师曾相识的中间人。齐白石曾治印一方赠送给朱德裳,镌字云:“余由师晦,得识师曾。师晦有命,无不从也。”[28]朱德裳在《三十年闻见录》中多处谈及陈师曾,还赞叹:“吾阅世数十年,所不愧清风亮节者,义宁陈氏足以当之。”陈氏即陈师曾家族。陈师曾病逝,朱德裳作悼亡诗,前言云:“衡恪字师曾,义宁中丞之孙,散原先生之子也,日本师范生。居槐堂,与人无町畦。余亦罢官,居城外烂熳胡同。相去十里,往返无虚日,不甚求其作画……”[29]周大烈与朱德裳是湖南同乡,又有相互往来。周大烈编《染仓室印存》,收录有陈师曾为朱德裳刻的印章,如“朱德常(朱德裳)”“师晦”“朱师晦”“九环斋印”等。朱德裳让周大烈补题,除了认可周大烈的诗文才华外,更重要的是知晓周大烈与陈师曾的关系。陈师曾遗墨请周大烈补题,实属锦上添花。

至于熊佛西(1896—1966)嘱周大烈补题,那是陈师曾病逝几年以后的事。周大烈共育七女,老六周俟松,与许地山结婚,其婚事的介绍人和证婚人正是熊佛西、朱君允夫妇。熊佛西所藏陈师曾画作从何而来,不得而知。但熊佛西一定知道陈师曾绘画由周大烈补题实为锦上添花,更是价值增叠。熊佛西嘱托补题,周大烈自然不好推脱。但熊佛西拿了一幅陈师曾的人物画来嘱题,其画面为一妇女拿一倒立水瓶,可谓难为周大烈。陈师曾题款曰:“净水瓶贮甘露,倒过来翻上去。”周大烈补题曰:“画来画去,画里皆道。数寸水平,任他颠倒。”时间为“己巳(1929)十一月”,此时,陈师曾已经病逝六年。

陈师曾英年早逝,海内知名有志之士,闻之者无不痛悼,或比拟为“中国文化界的地震”(梁启超语),或“以为艺术界失之砥柱”(王友石语)。陈师曾生前好友以及崇拜者化悲痛为行动,通过整理陈师曾遗存艺术作品与理论文章予以编辑刊行,表达对陈师曾的深切怀念。其间,张恬编《师曾遗墨》,俞剑华辑刊《不朽录》《槐堂师弟子画集》,王友石辑《槐堂画语录》《槐堂摹印浅说》,故宫博物院编《陈师曾先生遗墨》。身为老师,周大烈自然不会无动于衷。1924年,“复谋萃其刻印,仍属研农(张恬)董理,因就近求之京师,凡得若干事,都为四册”,取名《染仓室印存》,共收录陈师曾篆刻印蜕401方,个别附以边款。本来,周大烈要为此书作序,然而,周大烈身体抱恙,不得不请姚华代序,正所谓“印昆适病弗克为序,而余与印昆谋最多,不得已叙其凡”也。《染仓室印存》之书名应为周大烈所取。知学生陈师曾者,其师周大烈也。陈师曾仰慕吴昌硕(又字仓石)的书、画、印,遂以“染仓”名其室,曾刻“染仓室”印以记之。陈师曾“印学导源于吴缶翁,泛滥于汉铜,旁求于鼎彝,纵横于砖瓦陶文”。周大烈曾对齐白石曰:“观师曾画用印,戊午以前师缶庐作,以后之刀法篆势渐远缶庐,苍劲超雅,远胜汉之铸铁,亦非前代之削做。”[30]从师承关系上来说,陈师曾与吴昌硕篆刻存在内在的关联,故用陈师曾此斋号比较合适。此外,该书收录有“染仓室”印,用此名亦妥。粗略统计,在此印谱中,收录有“周大烈字印昆”“周大烈所藏金石刻辞”“大烈所藏金石书画”“桂堂”(不同形制两方)、“桂堂金石”“十严居藏”“十严居”(不同形制两方)、“印昆”(不同形制两方)、“周氏大烈”(不同风格两方)、“周大烈”“乐三堂”“周大烈印”(不同风格两方)、“周印昆藏”“湘潭周氏桂堂之图记”“大烈之印”“周氏印昆金石文字”“头白周郎”(不同风格两方)、“周印昆所藏书籍记”“周印昆读碑记”“印昆审定”“湘潭周印昆鉴赏印”“印昆秘玩”“湘潭周氏”“夕红楼”(不同风格两方)、“闲权室”“三十称髯”等陈师曾为周大烈所刻印章33方。这足以显示陈师曾与周大烈的师生情谊。与陈师曾、周大烈要好的姚华也为此印谱的编撰做出了贡献,其中,收录有“姚华”“重光”“老范”“弗堂”“弗堂金石”“染而不色”等印。

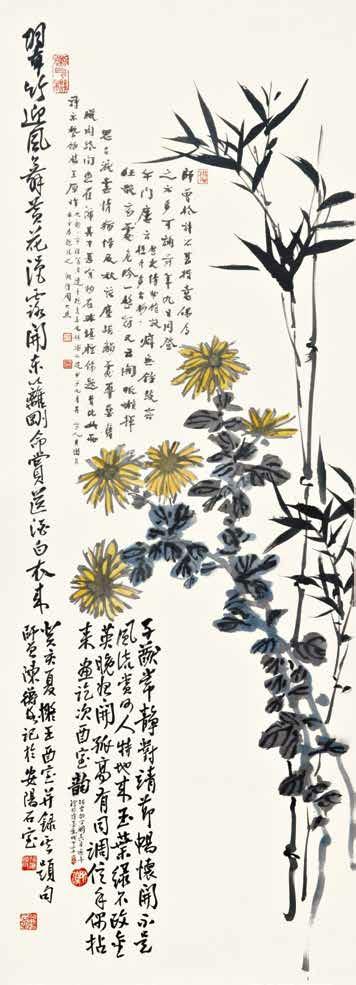

陈师曾去世后一周年,周大烈曾到陈师曾家中,就陈师曾遗存画作进行审定补题。陈师曾所画《桃花图》轴自题款曰:“自从一见桃花后,直到□今总不疑。癸亥仲夏陈衡恪。”周大烈根据上下文语义和韵律补题曰:“师曾画此画,误一字,手自挖去,拟装裱填写。适从母病,急赴金陵,疾作遂不返。此不知何句,挖处或是于字。越一年,余过其家,为记之。甲子九月周大烈。”关于周大烈补题,姚华又题曰:“印昆疑是于字,属补阙,姚华。”尽管周大烈之补题与原文“自从一见桃花后,直至如今更不疑”有所出入,但相差不远矣。此次到陈师曾家中审定补题,另见于《竹菊图》轴,周大烈补题曰:“师曾于诗不甚措意,偶为之,亦多可诵……次韵韵字误写右边,自挖去,未及填补而殁,甲子九月其宦人黄国巽示予为题记之。”黄国巽为陈师曾第三任妻子,1916年在北京与陈师曾结婚。《桃花图》轴与《竹菊图》轴两幅画的时间同为“甲子九月”,说明为同一批次所补题。现呈现出两幅,想必周大烈此行,审定补题亦多矣。周大烈《夕红楼诗集八卷》甲子年(1924)连续录有《题陈师曾画松石》《师曾山水册三首》《师曾竹石二首》,其中《题陈师曾画松石》序曰:“师曾宦家子,少不营禄,留滞燕蓟,卖画养亲,然绝非京洛遗老比也。”《师曾竹石二首》曰:“谁识去年秋落后,寥寥竹石剩平生。”结合诗文语义,推测应是陈师曾去世一周年,周大烈到陈师曾家里观看其遗作时所题。[31]

陳师曾旅京时,寓南新华街张棣生宅,有槐一株,因以“槐堂”自号,记以诗曰:

老槐相对净秋光,坐叹张侯用意长。

着我斯堂元不负,因人成事竟何妨。

栖迟孤枕三年梦,萧瑟西风八月凉。

有客打门来问讯,余畦赢得种花忙。[32]

后移居裤子胡同,复有诗句云:“门前几树绿成阴,比似槐堂孰浅深。”又曰:“老槐伴我泣鳏鱼,今见携雌复引雏。别去得无三宿恋,竭来回顾七年居。狂花落叶犹堪赋,拓本陈篇载满车。窃比东坡山谷例,此堂称号合归予。”[33]斯人已去,惟槐存留。在周大烈眼中,槐树已经成为陈师曾的化身。缘于此,周大烈每每看到槐树,就抑制不住情绪,借物抒怀,诗兴大发。周大烈诗稿《槐前酒作》《过北街槐林》《槐楼》《槐路》《槐叶》《老槐》《落槐》《槐间》,表面写槐树,实际上是在怀念师曾,其中深情,可以通过诗句反映出来。

“朽者不朽”是陈师曾去世后吴昌硕对其艺术成就与深远影响的客观评价。2016年是陈师曾诞辰140周年,中国美术馆会同北京多家文博机构,聚集其各类艺术作品两百余件举办“朽者不朽——中国画走向现代的先行者”之“典藏活化”展。在展出的绘画作品补题中,频频出现陈师曾的老师周大烈的名字。郑板桥有诗曰:“新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持。明年再有新生者,十万龙孙绕凤池。”当我们继承和发扬陈师曾艺术思想与民族精神的时候,不应该忘却曾经培育陈师曾的老师周大烈。陈师曾受周大烈之命创作了不少反映师生情分的绘画佳作,周大烈通过题陈师曾绘画诗这样一种形式表达出其对陈师曾的关爱与怜惜,故借用古诗之“诗情画意两如何”句作为正题。

(薛帅杰/中国美术馆典藏部)

注·释

[1] 周大烈,《湘潭周大烈清故宫诗一百首》,民国排印本。

[2] 姚华,《弗堂类编》,台北:文海出版社,1974 年版,413页。

[3] 陈师曾,《染仓室印存》,钤拓本,1924年版。

[4] 朱万章,《陈师曾》,石家庄:河北教育出版社,2003年版,104页。

[5] 同注[3]。

[6] 周大烈,《夕红楼诗集八卷》,北平文岚簃印字,1930年版。

[7] 《陈衡恪诗文集》附录《周印昆演说》,南昌:江西人民出版社,2009年版,303页。

[8] 周大烈,《题陈师曾遗画四首》,《夕红楼诗集八卷》(卷一),北平文岚簃印字,1930年版。

[9] 周大烈,《夕红楼诗集八卷》(卷二),北平文岚簃印字,1930年版。

[10] 周大烈,《夕红楼续诗集三卷》(卷一),北平文岚簃印字,1934年版。

[11] 周大烈,《姚茫父墓志铭》,《弗堂词》(黔南丛书第四集第十册),贵阳文通书局代印。

[12] 同注[2],415页。

[13] 周大烈,《夕红楼续诗集三卷》(卷二),北平文岚簃印字,1934年版。

[14] 《陈衡恪诗文集》,南昌:江西人民出版社,2009年版,153页。

[15] 姚华,《弗堂词》(黔南丛书第四集第十册),贵阳文通书局代印,1页。

[16] 同注[13]。

[17] 周大烈,《夕红楼诗集八卷》(卷五),北平文嵐簃印字,1930年版。

[18] 周大烈,《夕红楼诗集八卷》(卷七),北平文岚簃印字,1930年版。

[19]《陈衡恪诗文集》,南昌:江西人民出版社,2009年版,67页。

[20] 同注[2]。

[21] 姚华,《弗堂词》(黔南丛书第四集第十册),贵阳文通书局代印,31页。

[22] 周大烈,《夕红楼诗集八卷》(卷四),北平文岚簃印字,1930年版。

[23] 同注[17]。

[24] 同注[19],260页。

[25] 同注[19],238页。

[26] 同注[9],周大烈题《陈师曾遗墨<姜白石词意册>》原作。

[27] 同注[9]。

[28] 朱运,《先大父事略》,见朱德裳《三十年闻见录》附录,长沙:岳麓书社,1985年版。

[29] 朱德裳,《三十年闻见录》,长沙:岳麓书社,1985年版。

[30] 《齐白石跋语》,见陈师曾口述《槐堂摹印浅说》,台湾印本,1962年版。

[31] 周大烈,《夕红楼诗集八卷》(卷三),北平文岚簃印字,1930年版。

[32] 同注[19],70页。

[33] 同注[19],103页。