做一个发光的好老师

王教凯/人大附中北京经济技术开发区学校校长

作者和学生一起参加学校秋收活动

人大附中北京经济技术开发区学校(以下简称“人开”)一直坚持办温暖的、负责任的、舒展生命的幸福教育,为培养具有家国情怀、国际视野、人文精神、科学素养的高品质人才而开发“魔力课程”,创生“引力课堂”。在这个过程中,要求我们每个教育者都要成为魅力教师。有魅力者,必然心地温暖、精神明亮,自内而外地散发出真善美之光。这光芒,照亮学生当下的成长和未来的幸福。

一个发光的好老师,是经师,更是人师;是智慧的烛火,更是良善的灯塔。

好老师要内心发光

教师本身是一个神圣的职业,承担着华夏文明薪火相传的天职,担负着莘莘学子健康成长的重任。尤其是在日新月异的多元时代,只有自身成为光源,才能让影响与教育真正发生。教师首先要内心安定澄明,戒骄戒躁,谦虚好学,才能源源不断地注入能量,进而持续不断地发光发热。

要有一颗安静的心。当一名教师从充满诗意和憧憬的高校走向三尺讲台,从对“园丁、蜡烛、指路明灯”“太阳底下最光辉职业”的向往到繁琐的教育教学生活,每一名教师都要经历心境的转化过程。你会慢慢发现,有的孩子真是“屡教不改”,只能不断容忍;有的孩子感觉是“朽木不可雕”,显得无奈;有的家长真的是“油盐不进”,让人苦恼。你会发现,教书育人原来如此复杂琐碎。但是,无尽的美好就蕴藏在这无穷的复杂之中,正如所有的鲜花都来自泥土,你只需用一颗安静的心去观察,去发现,去创造。这个过程就是内心修炼的过程,就是职业成长的过程。在不断的实践中,你会发现,那些看起来调皮的孩子是那么真诚与可爱;你会发现,那些默默无闻的孩子原来有那么丰富的内心;你会发现,因材施教是对不同个体的最大尊重。它是在自己的教育实践中磨练出来的,是与日常的生活联系在一起,与身边的教育教学联系在一起,与学生的发展变化联系在一起的。教育是一个漫长的过程,它的幸福在于把忍受变为享受,而这个过程就是聚光的过程,就是强大内心的过程。

要有一颗坚守信念的心。教师要守得住初心,磨练出匠心。我们的初心就是立德树人,这是每一位教师的立身之本。教育是复杂的,就在于它面对的是一个个富有个性、思考和生命的个体,所以,守住初心才能磨练出匠心。什么是匠心?匠心是基于恒心,是坚忍不拔、锲而不舍的毅力,是孜孜以求的执著,是细微之处彰显的非凡品质。世界再嘈杂,匠人的内心绝对是安静的、安定的。如果每位教师都拥有这样一颗匠心,都怀有一种匠心精神,去钻研教材、研究学生心理、关注学生的成长基础;发现问题,开展行动研究;研究如何设计基于不同个性学生的学习;研究如何调动和激发学生学习的积极性。每位教师熟练掌握了作为教师的职业技能和追求卓越、追求完美的精神,才能成为名副其实的教育“匠人”。

好教师要外表发光

教师的外在形象就是一种教育资源。美国心理学家阿尔伯特·梅拉比安教授在《无声的信息》中指出了外在视觉形象的重要性,他认为:“每个人在给予他人的印象中,有55%源于外表形象。”因此,教师的外表要发光,要把自己变成一个具有吸引力的磁场,去影响和辐射身边的人。

有专家对教师的服饰进行过专项调查,调查表明,教师服饰的色彩、款式和品味,以及教师整体的梳妆打扮都会在不同程度上影响着教学效果。所以,作为教师,不仅要让自己感觉舒适和得体,还要让孩子们感觉到亲近和舒服,从而提高自身的自信魅力,进而增强对学生的影响力和感染力。

当然,这个外表不止于装扮,它还包括教师的举手投足、一颦一笑。外表是一个自尊自重的整体气质;发光的外表,映射出的是一个人内在的文化修养和精神长相。

好教师要语言发光

教育是情感的沟通与交流,是真情实感的自然流露和表达。就像德国教育家第斯多惠说的,“教育的艺术不在于传授本领,而在于激励、唤醒和鼓舞”。作为一名教师,语言也要发光,要用真诚的情感去影响每一个人,激励每一个人,鼓励每一个人,温暖每一个人,给人以希望和力量。

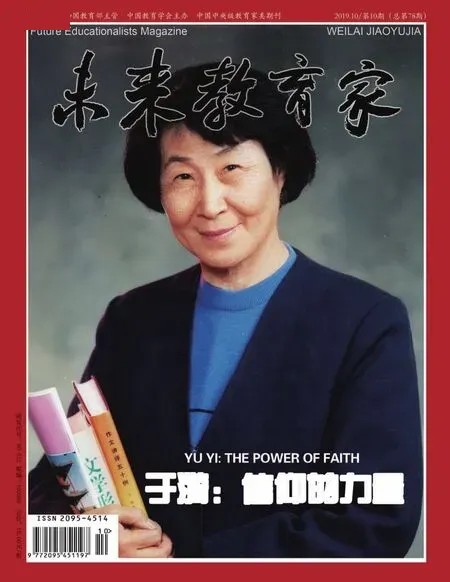

教师的语言要有感染力。这种感染力来源于真情,真情是教师语言最基本的特色。“人民教育家”于漪老师曾说,“语言不是蜜,但可以黏住学生”。与学生的对话,最重要的就是要充满真情,无论是赞美、表扬,还是批评、教育、说服,都需要付出真情。只有付出真情的话语,才能起到春风化雨的作用,才能深入孩子的内心。还记得陶行知先生的“四块糖”的故事吗?与其说陶行知先生用“四块糖”教育了四个孩子,倒不如说是陶先生用其真诚的语言感染了孩子。

教师的语言要有幽默感。幽默的背后蕴藏的是高深的智慧。我们在对一至六年级的学生进行的“你喜欢什么样的老师”的调研中发现,“幽默”一词的点击率排名仅次于“亲和”。有的老师经常抱怨自己备课很认真,讲课更卖力,尤其是对于重点内容,更是百讲不厌,可学生的学习效果就是不明显。其实,这其中除了教学的艺术外,更重要的是,教师讲课语言的艺术性,也就是是否具有幽默感。如果课堂语言只注重规范性、科学性,学生未必愿意听,如果将语言转换一下,使其变得具有幽默感,让学生愿意听、喜欢听,是不是能够事半功倍呢?当然,我们这里说的幽默是以教育的睿智和广博的学识为基础的语言再现,而并非低俗的风趣。

教师的语言还要有激情、有激励性、有影响力,能引发思考,同时还要适当运用肢体语言,一个鼓励的微笑、一个充满爱意的眼神,都会让孩子感到信任与支持。

好教师要行为发光

教师的工作具有“示范性”,教师的世界观、价值观以及一些问题的解决策略都会通过其一言一行传达给学生,都会对学生产生潜移默化的影响。我们要求学生要具备或养成什么样的人格特点,教师首先要有具体的表现行为,如果我们的说教与行为不一致,往往很难形成良好的教育效果。

对学生的教育,并非只是用语言简单地说教。当学生观察到教师的某种行为时,他会不自觉地去模仿,这时,对于学生而言,学习就正在发生。有时,语文教师会因为学生的作文总是缺乏真情实感而苦恼,而我校韩中玲老师的做法就值得称赞,“我和学生一起写作文”,每周必写一篇作文传到班级群里,作为引导,这样的作文指导策略,比空讲作文技巧事半功倍。韩老师的这种行为就是发光的,就是一种无声的教育。

作为教育者,我们把“育人”放在首位,有时的确也会让我们感觉到教育的苍白无力。“为什么一直说,学生总是记不住呢?”殊不知,如果在言传的同时辅以身教,那么,教育的效果肯定会不同。作为教师,当你看到地上有垃圾的时候,顺手捡起来扔进垃圾桶,你的行为是发光的;当看到迎面走来的学生时,能够主动打招呼问好,你的行为是发光的;当你所带领的班级在遇到困难和面对问题时,少一些牢骚和抱怨,和学生一起分析问题的原因,一起继续努力时,你的行为是发光的;当你利用课余时间入门家访,与家长沟通和交流孩子的成长时,你的行为是发光的;当你每每有空闲时间就会陪伴学生一起读书,一起在操场上嬉戏玩耍时,你的行为也是发光的。

教师自身就是一个气场,与其说千遍万遍,不如身教一遍。教师的一举一动,炯炯有神的眼神、笔挺的站姿、优雅的谈吐、渊博的学识就会凝聚成一个光源,引领学生的成长。

好教师要人格发光

习近平总书记提出的四个“引路人”,排在首位的就是要“做锤炼品格的引路人”。立德树人不是简单的知识传递,更不是粗暴的说教,而是教师人格魅力的延续。所以,教师的人格要发光,教师要用自己独特的人格魅力,去引领孩子成为真实的、完整的、有独立人格的人。

要有亲和力。正所谓“亲其师才能信其道”。为人师者,最基础同时也是最关键的素养就是乐于、善于亲近学生,让学生愿意沟通和交流,才有施展教育的机会和可能性。我们会时常将“爱学生、尊重学生”挂在嘴边,可实际上,真正地落实在教育实践中并不是一件容易的事情。“爱与尊重”是需要能力的,是否真正走进了学生的内心,是否真正了解孩子的个性和兴趣,这是付出爱的基础。对学生的“爱与尊重”,如果得到了的回馈,这便是教师的能力,这说明教师的爱让学生感觉到了,孩子所回馈的也是爱与尊重。

要有共情力。正所谓“己所不欲勿施于人”。何谓共情力,简单说来,就是一种能够随时设身处地体验他人处境,从而感受和理解他人的能力,就是站在对方的角度来理解对方和感知对方。共情的表达,不是简单的说教,有时候更需要站在对方的角度,结合行动去引导孩子。一个具有共情力的老师,面对一个经常不完成作业的学生,不会大声呵斥:真是无可救药,叫你家长来!更不会做出一些令学生难以接受的惩罚,而是蹲下来和学生一起分析:是作业量大没时间写吗?是有的作业内容不会做?是不喜欢作业的形式?还是身体出现了问题?这样自然的温情教育也就发生了。

要有学习力和创新力。教师首先应该是一名学习者,欲做成功的教师先做一名成功的学习者。学习的厚度决定着思考的深度,善于学习,乐于读书,教学相长,具有广博的知识和精湛的教学技艺才是具有人格魅力的基础。以此为基础,经常结合实际工作进行自我反思、自我革命、自我更新,才会让人格散发永久的光芒。

好教师要精神发光

一名教师专业成长最终要走向精神的成长,使自己成长为一名自带光源的发光的好教师。发光,是方向,是目标,更是一种精神追求。只有做到内心和外表放光,语言和行为发光,我们的人格才会自然而然地成为一个强大的光源,才会源源不断地发出光芒,最终形成精神的发光。真正的教育,并不是立竿见影的是与非的判断,而是能够为一个人的生命成长持续赋能,这就是精神发光。斯霞、于永正、于漪等教育大师们之所以被称为“大师”,不仅仅是因为他们精湛的教育艺术,更是因为他们“身正”“发光”的育人之道!